2021年1月12日,中国农业科学院作物科学研究所

周美亮

课题组在

Genome Biology

发表了题为

Resequencing of global Tartary buckwheat accessions reveals multiple domestication events and key loci associated with agronomic traits

的研究论文。该研究利用二代测序手段对在全球范围内搜集到的510份苦荞

(

Fagopyrum tataricum

)

种质进行基因组测序,

全面系统的解析了苦荞的起源、传播、分类、驯化及重要农艺和品质性状关键遗传位点,为苦荞的性状改良和品质育种提供重要的理论依据。

专家点评

朱健康

院士(

中国科学院上海植物逆境生物学研究中心

)

朱健康

院士(

中国科学院上海植物逆境生物学研究中心

)

苦荞属于蓼科荞麦属,是一种起源于中国的广泛栽培于北半球的假谷类作物。“一月开花,两月结果,三月收获。”长期以来,在中国西南彝区、边疆藏区和高海拔冷凉山区,苦荞是当地人的主要粮食。苦荞富含多种生物活性物质、可溶性膳食纤维、维生素和矿物质元素等。其中黄酮类物质,如芦丁、槲皮素、牡荆素、表儿茶素等,具有降三高、防治心脑血管疾病及多种慢性病等作用。因此,苦荞正受到更多都市人的青睐。然而,目前关于苦荞的遗传基础和驯化过程并不清楚,重要性状和品质形成机理研究缺乏,这严重制约其性状改良和遗传育种。

中国农业科学院作科所周美亮团队利用二代测序对510份苦荞核心种质资源进行了基因组测序,挖掘到109多万个SNP,全面系统地构建了苦荞基因组变异图谱。解析了苦荞种质资源的遗传多样性和群体结构,揭示了苦荞的起源和传播路径,挖掘出多个中国南、北两个群体间的独立驯化区间,明确了我国西南地区作为全世界苦荞多样性中心和栽培苦荞起源、驯化中心的独特地位。另外,该研究还利用GWAS定位到苦荞产量和黄酮生物合成相关的关键基因并进行了功能解析,为研究苦荞驯化和性状改良奠定了重要的理论基础。该工作对荞麦研究具有极大的促进作用。

苦荞隶属蓼科荞麦属,是一种重要的假谷类和药食两用作物,富含多种生物活性物质、可溶性膳食纤维、维生素和矿物质元素等。其中黄酮类物质,如芦丁、槲皮素、牡荆素、表儿茶素等,具有降三高、防治心脑血管疾病及多种慢性病等作用。苦荞因其对环境的适应力强、生育期短,是高海拔冷凉地区和彝族同胞的主要粮食作物。我国是世界荞麦的起源中心和多样性中心,已有4000多年的栽培历史,目前我国荞麦栽培面积接近100万公顷,年产量超过120万吨,栽培面积和产量仅次于俄罗斯,位居世界第二。

然而目前关于苦荞的遗传基础和驯化过程并不清楚,严重制约着其性状改良和品质育种。

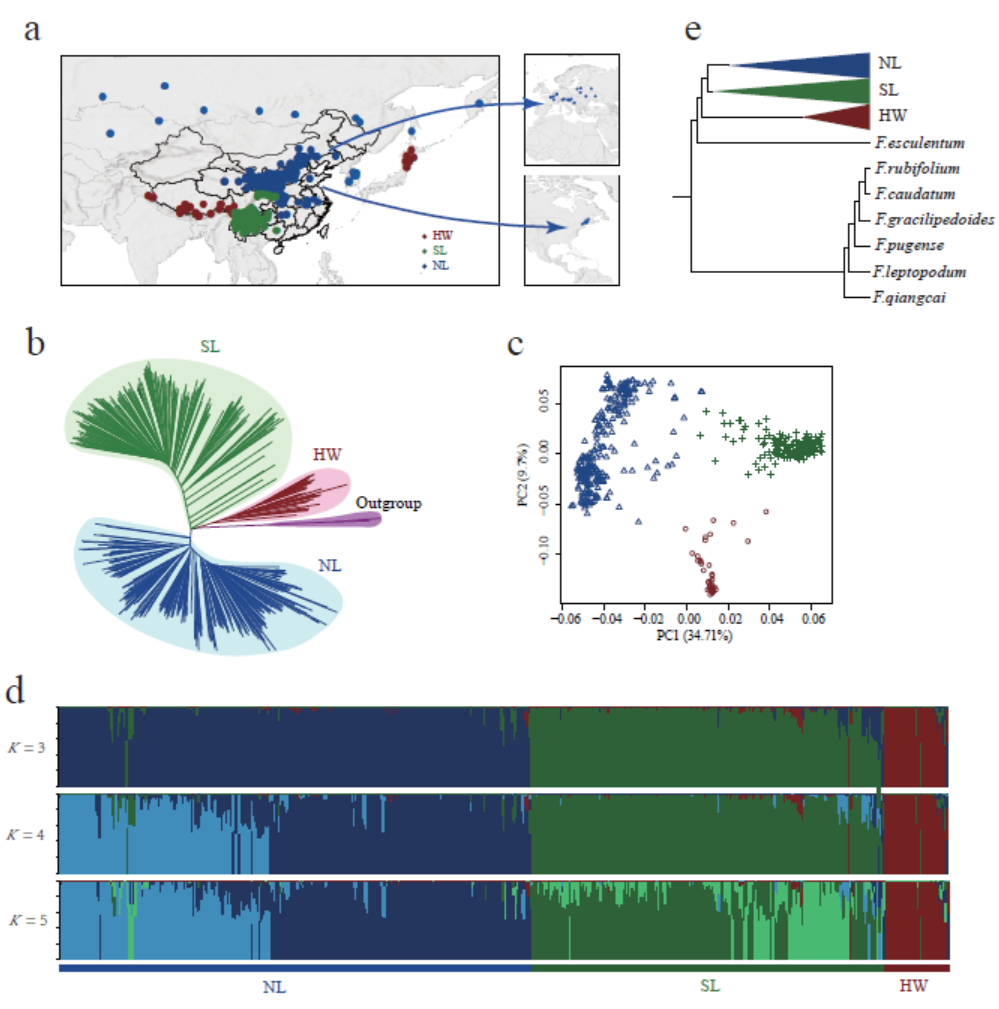

苦荞(周美亮团队供图)

研究人员利用二代测序对510份苦荞核心种质资源进行了基因组测序,挖掘到109多万个SNP,全面系统的构建了苦荞基因组变异图谱。通过进化分析、主成分分析、群体结构分析及遗传分化系数分析,将510份种质分为三个群体,即一个野生群体和两个栽培群体。这三个群体具有明显的地区特征,野生群体主要分布在喜马拉雅区域,栽培群体主要分布在中国南方和中国北方,从分子水平验证了苦荞起源于喜马拉雅地区,然后传播到中国的南方和北方,形成中国南北栽培苦荞的两个独立分支,由中国北方传播到韩国、中亚、俄罗斯、欧洲以及北美地区。

为了挖掘苦荞驯化过程中的受选择区间,研究人员通过分别计算野生群体与两个栽培群体间的XP-CLR和DCMS并结合重要农艺性状的GWAS分析,在两个栽培群体中分别鉴定到与株高、千粒重、果皮颜色等农艺性状相关的独立驯化区间及重要遗传位点。并且通过计算栽培群体间的遗传分化系数,同时结合野生群体和栽培群体间的核苷酸多样性比较,在两个栽培群体中分别挖掘到各自的特有驯化区间。除此之外,该研究还对利用GWAS分析挖掘到的产量和芦丁生物合成相关的关键基因进行了功能解析。

该研究为研究苦荞驯化和性状改良奠定了重要的理论基础。