(一)评估意义和作用

司法是有权机关依照法律法规、遵循一定程序处理案件、定纷止争的行为。司法机关在处理各类案件时,应做到法律实体和程序双重正义,实现宪法确定的人民主权原则及法治原则。司法公开是实现公平正义的制度保障,也是司法规律的必然要求。

司法的终极目标是依照法律程序,以事实为基础,以法律为准绳实现社会正义,这决定了司法活动必须遵循司法公开的原则,而不能

“私相授受”。司法公开是推进司法公正的有效途径,也是人民法院必须严格遵循的一项宪法原则。司法公开可以使公众最大限度地了解司法权力的运作方式和运行结果,参与司法活动,监督司法活动,从而有效地消除猜疑,使司法正义变成看得见、摸得到的正义,最终实现提高司法公信力、维护司法权威的目标。

司法透明度指数是法治指数的重要内容。司法透明度指数是通过对相关数据的再造和重新解释,用指标体系对司法公开状态和制度运行状况进行量化评测的一种数据结果。

司法透明度指数对推动中国的司法制度建设意义重大。它不仅提升了法学研究的广度和深度,也推动了法治社会和人权保障机制的建设。科学的指标体系和评估结果能够准确地揭示出法院司法过程中在人权保障方面的成就和存在的问题,明确发展的方向和应当采取的改进措施。司法透明度指数还打破了境外对法治评级的垄断,在掌握话语权上更加主动。不可否认的是,改革开放以来,中国的法治建设取得了很大的进步,但法治话语权一直处于旁落状态。司法透明度指数由于其直观可见的分析,有利于有关部门把握法治话语权。同时,司法透明度指数也为法院提供了客观、简明、精确的参考依据,成为检验各级法院司法是否公开透明的一项重要标准。

[6]

(二)评估方法与路径

司法透明度指数的研究方法有别于传统的法学研究方法,其从细微处入手,更看重制度运行中的数据表现。司法透明度指数是第三方评估机构对法院司法公开成效进行评估的成果,是司法公开监督的一种创新。

2011年起,中国社会科学院法学研究所项目组开始对全国高级人民法院和较大的市的中级人民法院的司法公开进行评估,2013年将最高人民法院的司法公开也纳入评估范围,每年发布《中国司法透明度指数年度报告》。

在评估方法上,项目组研发出一套指标体系,对法院的司法公开工作进行评估。指标体系以法律为基础,同时参考司法解释、司法相关文件。近年来,司法公开一直是司法体制改革的重要内容。最高人民法院先后多次下发推动司法公开的规定,包括《关于严格执行公开审判制度的若干规定》《关于人民法院执行公开的若干规定》《关于加强人民法院审判公开工作的若干意见》《关于进一步加强民意沟通工作的意见》《关于司法公开的六项规定》《关于确定司法公开示范法院的决定》《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》《关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》等。上述文件均是指标设计的重要依据。同时,项目组设计指标时,还立足于中国各地法院司法公开实践,参考域外司法公开经验,并广泛征求了法官、律师、学者的意见。

中国司法透明度评估侧重于对各级法院门户网站的评估,形式评估多于实质评估。

[7]中国司法透明度指数的板块分为四部分,即审务公开、立案庭审公开、裁判文书公开和执行公开。法院网站是信息公开的第一平台,因此中国司法透明度评估主要通过各级法院的门户网站进行数据采集,辅助以电话验证的方式。

(三)评估的原则

中国社会科学院法学研究所项目组依照以下几项原则制定上述两个司法公开指标体系。

第一,依法设定评估指标,指标具有法定性。《宪法》第

125条,《刑事诉讼法》第11条、第183条、第274条、第196条,《民事诉讼法》第10条、第134条、第148条、第156条,《行政诉讼法》第6条、第45条,以及前述相关司法文件均是两个指数的法定依据。司法透明度指数评估意在评价法院落实司法公开工作的现状、分析其存在的问题,只有做到于法有据,才能避免评估成为无源之水、无本之木。

第二,客观中立。项目组在设计司法透明度指数指标时,注意把各种价值判断转化为明确且无自由裁量空间的标准。所有的指标设计都只允许评估人员判断有或没有,如某一类信息是否公开了,而不是去判断它公开得好不好。只有这样才能保障评估结果不受评估人员主观好恶的影响。课题组评估时不受任何法院的干扰,有异议可申诉,但须言之有据。

第三,评估指标具有可操作性。所有的指标均有数据来源,且数据真实可靠,因为只有这样,最终的评估结果才是可信的。

第四,评估指标重点突出。司法公开的内容较多,涉及司法权运行的各个环节,对其全部进行评估不现实且会迷失重点。因此,评估立足于信息化环境下推进司法公开的要求以及公众对司法公信力的期望,将立案庭审、裁判文书、执行信息和审务信息公开作为评估重点,因为这四方面是司法的核心内容,与当事人密切相关,也是公众最为关心的司法信息。

(四)2015年中国司法透明度指数评估概况[8]

评估对象为

81家法院,覆盖最高人民法院和31个省、自治区、直辖市的高级人民法院以及《立法法》修改前的49个较大的市(省、自治区的人民政府所在地的市、经济特区所在地的市和经国务院批准的18个较大的市)的中级人民法院三个层次。评估对象不包括基层法院。

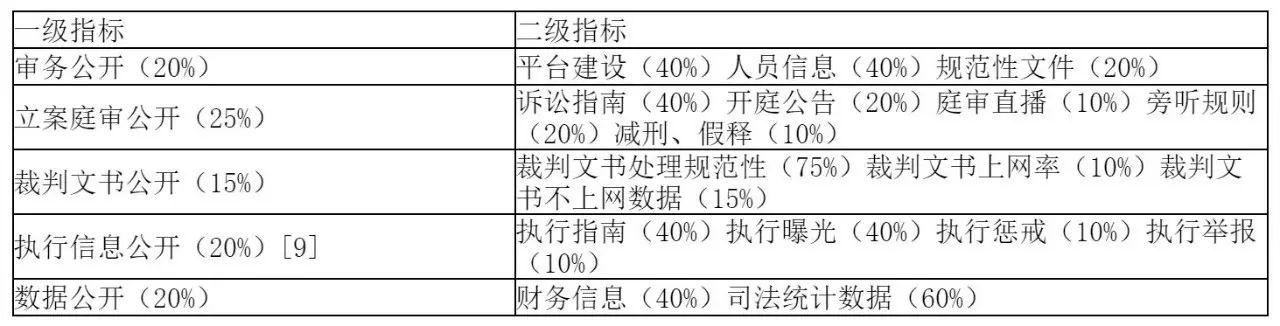

评估指标见下表

1。

表

1 2015年中国司法透明度指标体系

81家法院司法透明度指数的平均分为56.52分,30家法院得分在60分以上,占比为37.04%。排名前二十的法院依次为广州中院、宁波中院、成都中院、北京高院、浙江高院、石家庄中院、深圳中院、海口中院、吉林高院、杭州中院、上海高院、广西高院、吉林中院、四川高院、南京中院、最高人民法院、湖南高院、福建高院、江苏高院、安徽高院。

评估中发现以下亮点:(

1)司法行政信息更加透明。司法行政信息包括法院的人事、财务等信息。相对审判、文书、执行公开,司法行政信息尽管不是司法公开的主流,但也是提高法院司法透明度的关键环节,对于保障公众知情权及监督审判、执行权的运行意义重大。(2)审判、执行公开有重大创新。越来越多的法院提供了旁听预约服务、有法院实现了电子卷宗的公开、有法院公开了执行惩戒信息。(3)裁判文书不上网数据公开取得突破。广州中院按月、按年度公开了广州市两级法院裁判文书上网情况统计,并公开了不上网裁判文书的数量和理由。吉林中院公开了不上网文书的数量和理由,海口中院公开了一例不上网文书的案号和理由。(4)部分法院重视公开司法统计数据。司法统计数据的公开是一级指标。评估结果显示,部分法院较为重视司法统计数据的公开,数据主要体现在法院工作报告、专题报告、[10]年度报告中。[11]

评估中也发现如下问题:(

1)公开平台分散、重复建设的问题突出。由于网站太多,部分网站沦为“僵尸网站”;平台的政务、公开、服务功能割裂,不少法院在门户网站上开通司法公开平台、诉讼服务网,平台之间功能交叉、叠加,同一项司法信息需要同时上传到不同的平台,增加了信息公开的成本;政务网站与专项平台缺乏整合,最高人民法院建有不少专项信息公开平台,如中国裁判文书网(www.court.gov.cn/zgcpwsw)、中国审判流程信息公开网(www.court.gov.cn/zgsplcxxgkw)、全国法院被执行人信息查询(zhixing.court.gov.cn)等十几个专项信息公开平台。专项司法平台有助于专项信息在全国或地方范围内集中统一发布,为公众提供一站式服务,但地方法院与全国专项平台无链接的现象普遍,信息缺乏整合。

(

2)部分信息不够准确。首先,公开的信息未及时更新。以诉讼指南为例,随着法律文件的修改,诉讼指南应该及时更新,但是不少法院的诉讼指南未及时更新。其次,信息录入不准确。最后,技术故障导致数据信息瑕疵。

(

3)数据公开尚处于初级阶段。法院普遍不重视年报的公开,有79家法院未公开年报,占评估对象的97.53%;白皮书、专题报告的公开率偏低,仅有22家法院公开了专题报告或白皮书,占评估对象的27.16%;案件统计数据公开差强人意,仅有17家法院公开了案件统计数据,占评估对象的20.99%。