七夕节对于年轻的一代人心中肯定都不陌生。这很大一部分原因是这个节日被称为:中国的情人节。

近年来商家炒作,媒体不给大众正确的导向,让公众都认为七夕是情人节,怎么辩都辩不过来。

要说中国的情人节,农历正月十五的“上元节“才是真正的中国情人节。这一天,男男女女,借观花灯之名,会中情之人 。七夕绝对不不应该是中国的情人节!

七夕节起源于汉朝, 据《西京杂记》:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之。”

南北朝任昉所著的《述异记》将《诗经·大东》篇中的“女郎”和“织女”这两颗星赋予了凄美故事的色彩。此后,女郎织女的故事慢慢融入到了这个节日中。但即便在这种情况下,七夕也从来都不是情人节,而是

姑娘们开始向织女乞求心灵手巧。

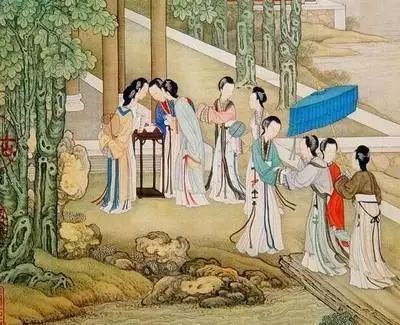

在中国古代,七夕与爱情完全无关,七夕节又叫做乞巧节。乞巧节,顾名思义就是乞求心灵手巧。这一天,未出嫁的少女都会成群结队的游玩,互相比一比自己亲手做出来的手工艺品,并祈求永远心灵手巧。

据《开元天宝遗事》载:唐太宗与妃子每逢七夕在清宫夜宴,宫女们各自乞巧。

祖咏还有这样一首《七夕》诗:“ 闺女求天女, 更阑意未阑。玉庭开粉席, 罗袖捧金盘。向月穿针易, 临风整线难。不知谁得巧, 明旦试相看。”

宋元时期七夕节的隆重程度,丝毫不亚于春节。当时还专门设有“乞巧市”。乞巧市顾名思义是专卖乞巧物品的市场。

七夕在闽南一带,还有一个意义,说是七娘妈的生日。把七位仙女作为幼童的保护者,谓之拜七娘妈。新生儿叫新契,到了成年,叫和七娘妈解契,出花园。有这两种年龄阶段的人家都要特别隆重庆祝七夕节。要陈设小楼阁,家具,衣物,脂粉,花朵作为供奉。

随着时间的推移,历代的七夕节也不断发展演变增添新的内容。但唯一不变的是,从来都不是情人节,都是姑娘们在乞求心灵手巧的节日。

文革时期,有关传统节日的文化活动都被打上了“封建迷信”的标签。在那十年中,除了春节与清明节以外的传统节日都被取缔,承袭上千年乞巧活动也被中断。

文革结束后,传统节日开始回归大众视野。只是,经过的10年浩劫的侵袭,再难重拾旧日的风致。再加上经济的高速发展与物质的横流,传统的过节方式,于我们渐行渐远,甚至连原本的内涵被扭曲与误读。

在今天,同是中华文化圈的日本、韩国依旧在存在着七夕节。

在日本, 乞巧节又称七夕祭,这在奈良时代就从中国传到日本。日本在明治维新后把七夕的日子,由中国农历七月初七改为公历的七月七日,不过还是有少数地区继续沿用中国农历七月初七。韩国的七夕节,和中国大一样,都为农历七月七。

值得一提的是,七夕节在日本和韩国都没有成为情人节,反而保留着最传统的节日方式。

日韩都延续了乞巧的风俗和习惯,都是在祈求姑娘们能心灵手巧。这一天,日本人用五在诗笺上写下愿望和诗歌,然后挂在院内的小竹子上。在韩国,年轻的姑娘们把瓜果放在桌子上磕头祈求手艺越来越好。

一种传统文化只有拥有最广泛的人群,并且成为最广泛人群的价值表达,才有强大的生命力和竞争力。七夕,作为我国第一批被列入国家非物质文化遗产名录的节日,无疑是珍贵的文化遗产。传承好、保护好七夕节,最重要的是让七夕文化融入我们的生活,真正成为中国人的日常呈现。而这,甚至比组织和参与具体的习俗,还要有意义。

“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”面对七夕,最关键的是发现爱情之美,最重要的是永远相信爱情。透过灯光看星光,牛郎织女自由神圣的爱情观告诉人们,什么才是真正的爱情,什么才是对爱情的真正态度。让这种爱情观成为一种主流价值,成为中国人的日常呈现,七夕文化就会得到更好的传扬。