有人说,

车浩是

“

法律界里最会编剧的,

编剧界里最懂法律的”,

他的考题

比小说还精彩,

曾多次在网络上引起热议,

“神考题”也成了车浩的

独特标签。

这些“神考题”

既是手段,

也是缩影。

在这些跌宕起伏的剧本中。

法与道德、法与人性

交融碰撞,

仿佛窥见现实社会的

百态千姿。

在车浩看来,考试的理念取决于教学的理念。

“刑法分论”课程期末考试有两个特点,一是开卷,二是出一道100分的大型案例题。

“为什么出大型案例题?因为在我看来,面对刚从高中进入大学,缺乏生活阅历的本科生,刑法总论的教学,重在体系和逻辑,教会学生掌握犯罪论体系的思考框架,了解本学科基本概念的内在关系,而刑法分论的授课,就重在引领学生体会经验和人性。”

本科生学习完刑法分论,也就应当对社会生活中的各种罪行以及刑法的规制手段,有一个全貌性、整体性的把握。

“这就好比是心中有一幅地图,提到国家、城市、名山大川的名字,目光就自然地投向地图上某处;旅途中看到一处地貌,脑海中就浮现出地图上的区域以及对应的地名。这当然是地理学得很好的水平了。

对应到法律的学习上,就是在现实生活或文字材料中看到某个事件或场景,就能联想到与之相关的刑法罪名;反之亦然,碰到一个罪名,脑海中就能浮现出构成要件事实轮廓,以及各种案例的变式。”

正是这种“找法”,能够帮助同学们从纷繁复杂的生活素材或案件材料中,识别出重要的事实,并找到相关的法律规范。

车浩认为,本科生“刑法分论”的教学应当强调体系和广度,以几百个罪名的全貌性认知为基础,侧重培养这种“找法”的能力。

考试作为手段,服务于教学目标。考试题的设计就必然要围绕着这一目标展开。通过大型案例题的考查形式,将大量知识点埋伏在复杂的案情中,甚至设置一些迷惑性的情节,考查学生能否辨别和挑选出有意义的事实,寻找到对应的刑法罪名,无疑就是有效实现这一考查目标的考查手段。

“有的老师抱怨现在的学生太重视考试分数,但我觉得也不是坏事,因为重视分数,考试就会被赋予引导和激励功能:考什么以及怎么考,决定了学生会重视去学什么以及怎么学。”

当考试以闭卷形式要求学生默写概念、特征、法条、理论的内容时,这种主要依赖记忆力的知识考查,就必然会倒逼学生以考前刷夜的方式应对,也很快就忘记。

相反,如果以开卷方式考查学生的能力,任凭记忆力再好,也不是在临近期末考试前通过短期快速记忆就能够应对的——它需要学生在日常的学习过程中,包括课堂听讲和课下自学,都要长期投入大量精力,牢记和体会理论知识,关注和理解社会生活,反复揣摩法条于事实的适用,日积月累方见成效。

“当然,这绝不意味着平时的记忆就不重要了,如果没有扎实的记忆基础,虽然是开卷考试可以携带任何材料入场,但在有限的考试时间内,也难以快速地根据案情事实准确地找到法律。”

而在这一层意义上,车浩编写的“神考题”表面上是在追问同学们对刑法的掌握与体悟,其实同时也是他对大学考试真正意义作出的诚恳解答。

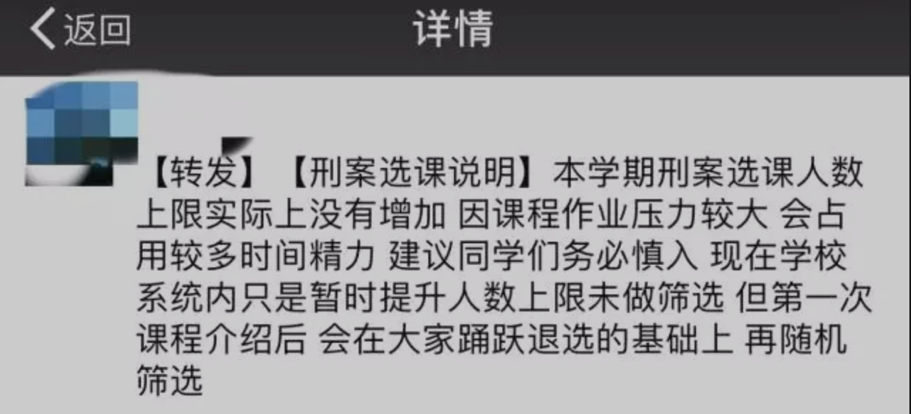

传闻,

北大法学院

有这样一门课,

每周都需要同学们写

案例分析,

字数少则上万,

多者更是两万有余。

如此“硬核”的神课,

每逢选课之际

却仍旧座无虚席。

这门课

便是车浩的

“刑法案例研习”。

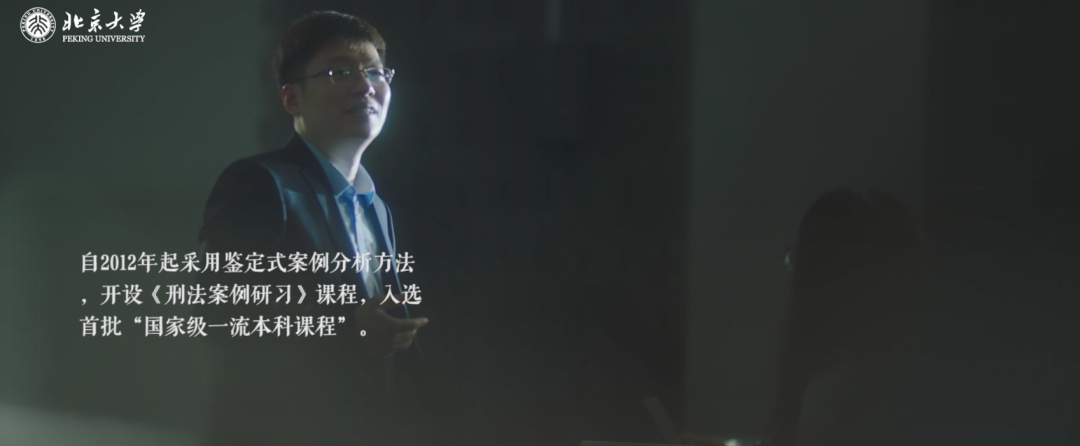

自2012年至今,

已开设8年。

由于选课人数过多,只好鼓励大家“踊跃退选”

由于选课人数过多,只好鼓励大家“踊跃退选”

八年前,

国内法学院还没有

专门训练

刑法案例解题思维的课程,

车浩借鉴德国法学院

案例研习课,

在国内刑法学界

首次采取

大陆法系

鉴定式案例教学方法,

结合论辩式案例教学

与实务性案例教学,

开创三阶段

“刑法案例研习”课程,

并入选首批

“国家级一流本科课程”。

在车浩看来,“案例是法治的细胞,根据规则解决案例,是法律人的基本工作”,因为“法律是对日常生活的具体治理,需要专门的技艺,仅仅有宏大的视野、渊博的知识和深刻的思想,不能保证胜任法律职业的工作”。

就如同一个人读了上百本关于游泳的书,听了无数开车的课,说起来头头是道,不代表他就是一个游泳健将或驾驶高手;一个人看了上千部电影,写起影评来酣畅淋漓,但是未必能拍出一部电影。能力需要知识,但不等于是知识,而是对知识有技巧、有体系、有方法地运用。在车浩看来,这种“运用”是否达到了娴熟和高明的程度,终究要依赖于学习者反复的练习。而案例教学正是在这一意义上,凸显出它的价值。

对于案例教学,车浩的解读是:“案例教学就是以案例作为训练素材,以案例分析作为训练方法,以学生自我训练为中心,老师扮演的则是教官的角色。”在这一理念的基础上,车浩的刑案课除了引入鉴定式案例教学方法,还加入了围绕争点展开的论辩式的案例教学内容,以及围绕真实案件展开的、以发现和塑造争点为训练目标的案例教学内容。

在车浩眼中,后两种案例教学所训练的,同样是一个合格的法律人所应具备的基本能力,而这并不是单纯的鉴定式案例教学能够完整提供的。根据这三方面的能力训练目标,由不同的案例教学内容组成的《刑法案例研习》,打上了车浩个人的教学理念的烙印,与国内外同类案例研习课程相比,带有比较强的个人探索和改革的色彩。

车浩教授与同学们的合影

车浩将“刑法案例研习”课程分为三阶段展开:

在第一阶段(鉴定式案例教学),

教学使用车浩自己设计剪裁的教学案例,学生撰写案例分析,并在助教的带领下分组进行讨论。“就好像练武的人,反复练习蹲马步、站桩,练习基本的出拳动作,像军人练习军姿、格斗、刺杀,像拳击手每天练习打沙袋一样。”

到第二阶段(论辩式案例教学),

同学们就要进入辩论环节,各小组随机抽取控辩立场,模拟法庭,两两对抗,这实际上培养的是作为法律人的基本功——说理能力,要求学生掌握大量理论文献,了解各种观点的理由,然后进行归纳和总结。

而在最后阶段(实务性案例教学),

车浩将邀请真正的律师带着真实的疑难卷宗走入课堂,由学生代表上台以公诉人或辩护人的身份做报告,授课律师对各组的报告进行点评,并结合亲身办理该案件的辩护经验进行讲解。在车浩看来,发现问题也是一种需要训练的重要能力,“前两个阶段,教学案例中,其实争点已经由教师拿出来了,在这个阶段,法律争点是什么,重要的事实争点是什么,都隐藏在案件材料中,需要学生自己去发现。”

选课学生的朋友圈

正所谓“梅花香自苦寒来”,选课的同学从刚开始上课时只能分析几千字,到课程中后段几乎每周都可以完成2万甚至3万字的案例分析报告,一学期十余个案例,累计陈述近20~30万字,“正是经由大量的训练,使得有技巧、有体系地运用专业知识的思维习惯,进入到一个人的大脑中,使他脱胎换骨成为一个真正意义上的法律人——简言之,构成一个人之所以被称之为法律人的思维基础”。

“在这个意义上,案例研习课是基础课,但也是最重要的高阶课。”车浩总结道。

2020年春季学期的刑案课线上合影

《北大师说》(第一季)车浩篇

在担任

北京大学法学院副院长

期间,

车浩深入接力法学院的

教改传统,

推进教学供给侧改革,

不断增加和更新

教学产品。

为了打造真正的

教学共同体,

车浩带领团队

组织开展了

“法学阶梯系列讲座、

教学沙龙、第二课堂”