壹号收藏网专访手艺人吴峰

导读:

中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,说的是一门古老的民间手艺——“锔瓷”,就是将破损的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。“慢手工工作室”的手艺人吴峰就是这样一名锔匠,他说,“锔瓷并不只是把器物修复到完好如初,而是要有自己的想法,进行二次创作,将器物的制作和修复做到极致完美。”今天我们就走进这位新时代手艺人,看看他的独具匠心。

手艺人吴峰

壹号收藏网:

您最早是什么时候接触到这个行业的?

在从业过程中,对您影响最大的人是谁?

吴峰:

本人前二十年从事的都是手工制作,1996年进入武钢,在工作之余会做一些手工艺制品。最早接触的是木器,然后是手工皮具,逐步的接触金属、陶瓷修复。修复之路上最重要的老师是山东锔合居的杨涛老师,他在手工艺的历程中给予了我很多指导,包括了一些木工手艺、金属锤揲以及锔瓷等很多地方。之后就专程到山东向杨涛老师拜师学艺,直到现在将近有二十多年。

期初学习和创作阶段是杨涛老师领我入门,过程中也认识到几位非常厉害的老师,也很幸运得到他们的指导和认可,例如现在学习手工皮具的李力加老师,有幸在他那里学到了手工皮具的整个制作流程,看似毫无关联的一个工艺其实对我后来的陶瓷修复有着至关重要的作用。比如手工皮具的打版工艺,这个工艺就结合到我后期金属制作上面,特别是排钉、布位的创作。

后来我又拜了精益眼镜店的王斌武老师为师,他带给我对于现代工具如何结合到手工制作上的一些理念,彻底颠覆了之前我们对于手工与机械设备之间的一些矛盾。王斌武老师带领我接触到了很多的新材料,而且传授了我很多新材料的加工方法,让我知道了原来金属还有不同的工艺和加工方法。当时我还想一个做手工的干嘛要接触机床,然后他专门送了我一台机床,让我先练先玩。之后我发现,对一件器物会有不同的理解,一件器物单纯的以手工来看做会有局限性,有些想法没法实现,接触了一些先进的工业化设备之后,做成这样一件器物就很简单了,现在车床成了我不可或缺的一个工具,紧紧关系到我的每一步制作过程。

再后来就接触到古陶瓷修复的李奇老师,他在古陶瓷修复上面给予我非常正确的引导,然后对于陶瓷器物有了一个非常完善、系统的界定,规范了我一些看法,特别是古陶瓷修复中的一些理念和界限。就是在修复一件器物时首先要鉴定这件器物的来源,看它来自于哪个朝代,它本身具备怎样一种状态,在修复当中要用怎样一种技法来修复,有时我们可以把一件器物修复到和原来一模一样,但是这时我们就要考虑到是否合适修到一模一样,或者说就应该带上一些它本身具备的一些残损,其实一件残损的古陶瓷器拿到我们面前来,第一感觉是不动最好,完全不动是对它最好的保护。有的器物是可以把它修复到完美如初,但有的器物就应该展示出来让大家看到知道这个地方曾经经历过一些岁月的动荡和波折,这个地方有过残损,不避讳不隐藏。

日本的金缮工艺就是不避讳器物的残损,而且要彰显出它的残损,这种彰显并不是说器物“受伤”、“哭泣”了,而是告诉大家它经历过这样一个故事,也并不因为这个破损而轻视它,反而要给予它更好地呵护,是人和器物之间的一种情感交流达到任何器物完美的融合。

总的来说,前二十年的经历深刻的影响到了我现在的创作,对各种材料和工艺多年的接触从熟悉、学习到上手,对如今我的一些创作思路具有很重要的作用。对于修复,师傅之前也评价过说:脑子比较灵。对于经常上手的工艺通常在修复中会合理的结合起来,不是一味的展示自身的技术而是为了美。

我会在修复器物时进行二次创作,当中首先要读懂原器物作者的一些创作理念,在原有理念基础上进行再一次的发挥。师傅不仅教会了我传统技术,而且在对工艺上的开放、学习、包容的态度对我有很大的影响。

吴峰参与修复“明代鱼藻纹大龙缸”

壹号收藏网:

在修复和制作手器物的过程中,有令您印象深刻的案例吗?

吴峰:

让我印象最深刻的是参与首都博物馆“明代鱼藻纹大龙缸”的修复,在进入修复领域之前,我是一名锔匠,也参与过一些修复,但那时可能不成系统,单纯的认为就是修旧如旧、修复如初。那次去接触首都博物馆吕书林老师领导下的明代大龙缸的修复时,吕老师提出了一个新的概念,就是不光要修旧如旧,同时锔钉也是文物,我们要对它进行保护和还原。因为这个大龙缸很有特点,它做成之初就是一个损件,底部一出炉就是裂的,就开始经历了修复。从投入使用之初就有一代又一代的锔匠对它进行修复,大龙缸的修复锔钉当时断代时已经断到十几代了,在短短的几百年当中有陆陆续续的十几批的不同时期的锔匠对大龙缸进行修复。通过对几百个锔孔的研究,才出这样一个结论。

这件文物的修复过程中让我感受到了作为一名锔匠的认同感,颠覆了传统锔匠走街串巷的修补形象。这次国家级博物馆将锔瓷提升到了一个高度,重新审定锔瓷和锔匠这一身份。锔匠这一行业虽然工种虽小,但却需要掌握很繁杂的技术以及材料和运用。

修复好的瓷器

壹号收藏网:

陶瓷修复的起源和历史是怎么样的?

吴峰:

陶瓷修复最早就是“绳系法”,距今4000多年前,先民在陶罐上钻出透孔,之后用绳子、兽皮、藤条之类的把它绑缚在一起,方便它再盛放一些粮食谷物之类的杂物。几千年前一件陶器就相当于现在家里面的一件立柜了,属于家里面比较贵重的一件物品,残损了之后也舍不得丢弃,然后就来把它修起来的想法。那时候的陶器属于软陶,就用一些坚硬的物就可以钻透然后就用绳子系起来接着使用,这是最早的锔瓷渊源。

锔瓷修复渊源跟我们山东锔合居门派渊源也有一定关系,门派是来自于鲁班门,鲁班门是细木作锔匠,这区别与我们国内大多数的红炉锔匠。我们并不是从铁锔钉出现后才从事,而是从更早的“绳系法”乃至于后来的木锔钉这一派流传下来的一个门派。我们最早的祖师爷就是说起来就是鲁班了,就是木匠的祖师爷。大家知道的是鲁班是一名木匠,但很少人知道鲁班也是一名机关学专家,所以在铁锔钉出现之前就是起到一个承上启下的作用。在“绳系法”和“铁锔钉”之间其实要是有“木锔钉”的。

摽瓷

壹号收藏网:

陶瓷修复的流程是怎样的?

吴峰:

锔瓷修复首先就是观察损伤情况,进行评判,如果只是对半开就是比较容易,再检查有没有什么暗伤,通常很多人会忽略掉,再就是以一种怎么样的方式为下一步做准备,接下来就是找碴对缝、清洗缺口,避免在后期修复中器物之间合不上。清理完之后就是“捧瓷”,将残损的器物捧在一起,用山东话讲就是“摽”起来,“摽”就是拧,将绳索拧紧。一名成功的锔匠可以做到在器具被绳索“摽”起来就滴水不漏,“摽”好的器物用手敲声音就是清脆的的瓷器声,这为后来上锔钉打下一个坚实的基础,这个非常重要。摽接好需要在器物上面标注上锔钉的位置。多见的就是整整齐齐像拉链一样的锔钉。

之后就是钻孔,金刚钻打孔。现在很少有锔匠会用手拉的工钻,现在最多的就是电动牙机,这样效率更高,前提是我们要领会到前人用这些传统工具的窍门。然后就会把制作好的锔钉按照钉位锔上去,在所有的锔钉上完之后一般就可以解摽了,将之前所系的绳索给拆下来。在这之后按照师傅的老说法就是会喊一声:东家,赏碗水喝。这时主人家就会倒一碗热水或温水在这器物里面。实际上也不是为了喝,而是检测这个碗漏不漏,如果不漏了就齐活了。

修复好的瓷器

壹号收藏网:

您如何看待机械化对传统手工艺行业的冲击?

吴峰:

因为机械化与手工艺这个问题我也是纠结斗争了很多年。我不算是一个传统意义上的工匠,应该是一个在网络、媒体、机械化下产生的新时代工匠。这个就要提到新的科技文明为我们带来的推动和进步,以及我们的一些责任。曾经我们在做一些木器或是皮具时都遵循一个词——“纯手工”。当时我们的定义就是不运用一切插电的电动工具称之为“纯手工”,那时皮具圈的一些大神们就排斥缝纫机,当时对于这新一类的工具我们是抵触和反对的,在此过程中,有些朋友就是依旧坚持,有一些就被同化了。直到如今我在制作皮具时依旧不用没有任何的电动工具,就纯手工打版,手工缝线,这也算是我的一种习惯和情怀。但我不排斥工业缝纫机,不管用什么样的缝纫方式,最重要的是效果,最后这个东西呈现出来的观感才是最重要的。

对于走街串巷的锔瓷师傅来讲,他们不是随时随地都有电,所以就只能使用一些传统的工具,但不可否认的是现在的电钻头,提高的效率和准确度是传统工具所达不到的。这个时候我们就要思考:到底是严格遵守老传统工艺一点点的做,还是勇于接受新事物、新的工艺标准,然后合理地使用这些新科技、新工具给我们带来的便利,显然我是选择了后者。在如今这个时代作为一个有所坚持的工匠,首先我们要有传承,尊师重道,过程中要尊重师傅,同时学习他的各种工艺以及各种理念。在此很重要一点就是建立标准,我们在学有所成之后一定要有自己的工艺标准。就如器物修复来说,这件器物怎样才算是一件合格的修复品,这个时候就应该有自己的工艺标准建立出来,首先要遵守传统的修复理念,这就有几个条条框框,就是不漏水,整体来看平复、干净整洁这都是标准。将这些标准套用到现在的我们的工艺制作当中,严格遵守老一辈的工艺标准,并且有所超越。

超越就是因为现在的工具太先进,这是一个时代的进步,你不能去抵触它。如果不接受新的工具的话那就应该用牙齿啃,用脑袋去撞。人之所以称其为人就是因为会使用工具,这一点是很重要的。所以说我们对于新材料新工具的接受是与生俱来的,我们不应该去排斥和抵触新工具给我们带来的便利和进步,我们应该去接受,并不是说毫无底线的去接受,一定是领会了之前的理念和工艺标准之后有所坚持,然后再来更好的利用工具去更高效的去完成它,锦上添花的完成,将这个行业再向前推动,这才是最关键的。

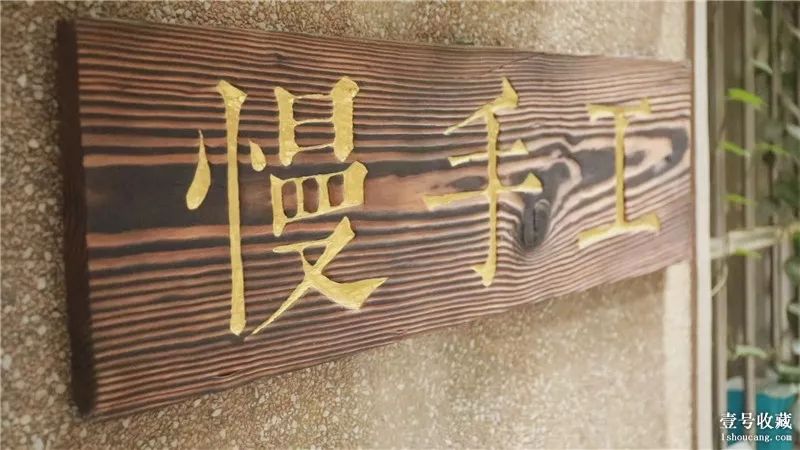

慢手工工作室