👆懂不懂艺术都能看懂的

象外

艺术家孙艺芸在接受访谈的同时,“被迫”参与了新视频栏目,《诛心三连》。

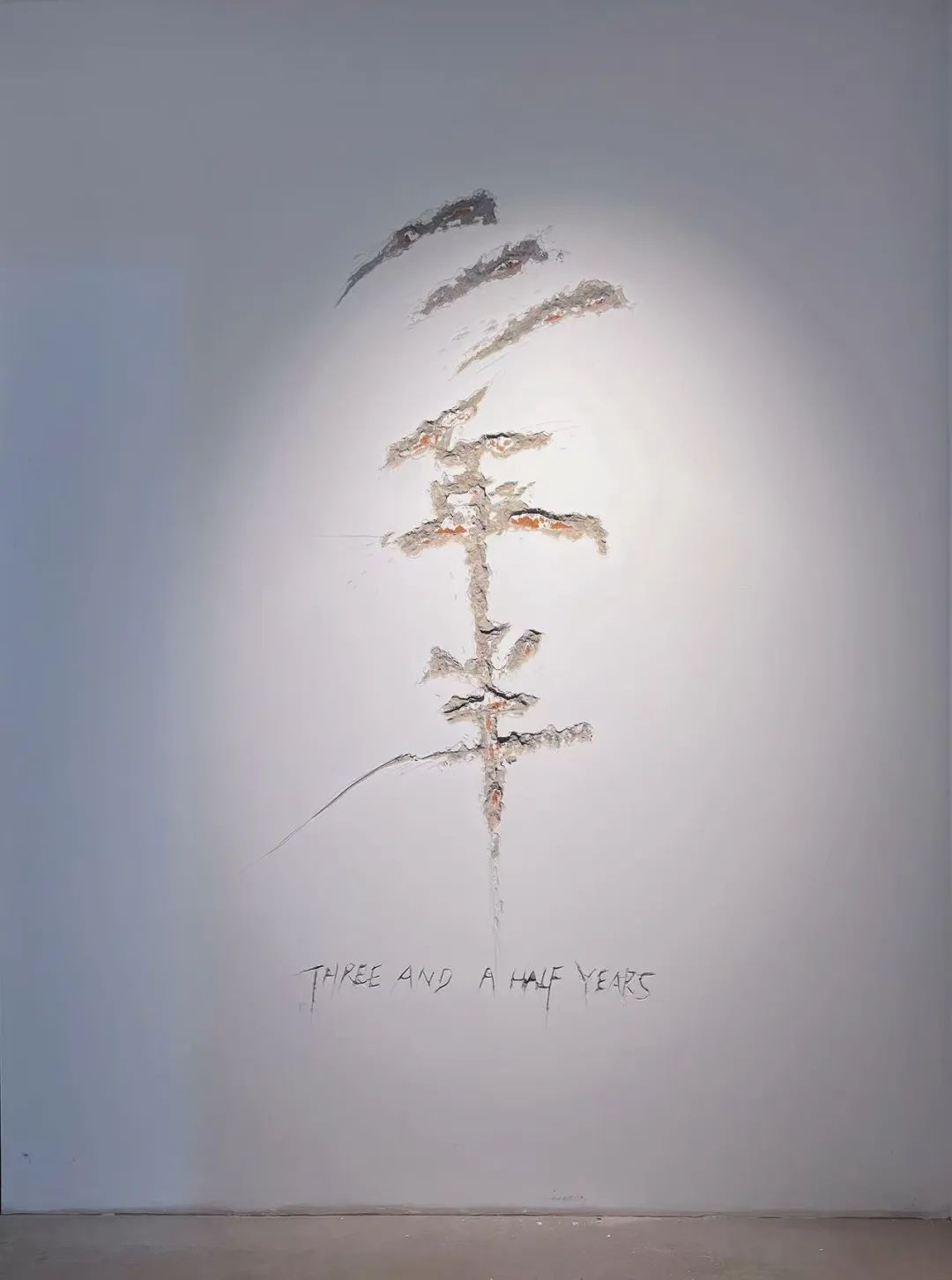

孙艺芸个展,《三年·半》现场

本文图片,由艺术家及有边

空间提供,此致谢意

三年·半

Three and a half Years

艺术家:孙艺芸

Artist:Sun Yi Yun

策展人:靳阳

Curator: Diana Jin

主办方:有边空间

Organizer:Bounded Gallery

2024.11.16- 2024.12.12

这篇文章,其实并非真是孙艺芸的自我剖白,而是笔者引导、整理并二次加工过的偏见产物。它源于访谈内容的整理,但最终有些偏离于访谈。访谈之初,笔者预留了几个尖锐问题,期待着强烈反击,但却听到了生命的自白。于是,我们有了第三人称的“她说”故事,反映

创作和生命之间的关联——

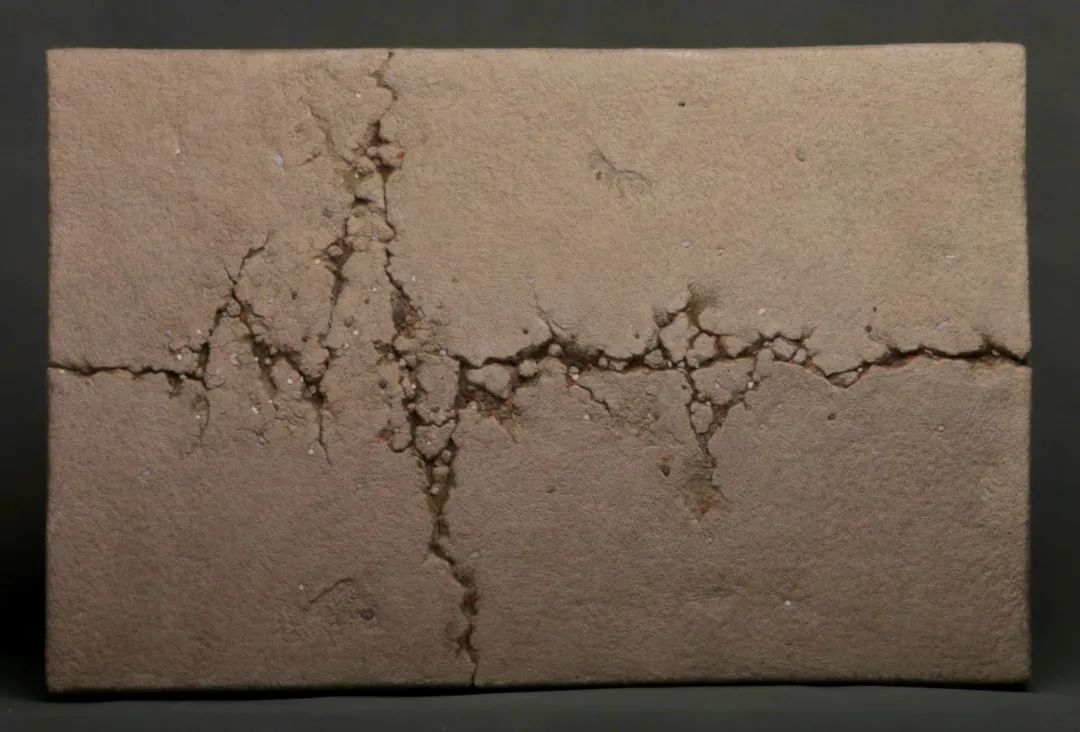

孙艺芸 0.0416m² 羊毛雕塑 85X65X120cm 2019

孙艺芸 X 羊毛雕塑 76X50X8cm 2018

她说

她说她近年接触了灵修、内在探索之类的事情,所以倾向于否定过往身上“傲慢”的“学院派”因子,把封闭在艺术话语系统内部的艺术认知,看作是局限乃至“知识的诅咒”。但她的学院出身,雕塑中的材料特征与观念性嫁接,仍是她创作的基石,第一眼的作品归类。她用“老掉牙”这个词来自我调侃,“材料转换”不是什么新鲜事,只是这同时,又是情感表达的对应模式:用软的形式表现硬的东西,材料层面对事物内在矛盾性的隐喻,相应着心灵的内在矛盾。选择用羊毛来表现石质,直接原因是习得的材料先行思维,但事后反思,是潜意识中的契合,让她直觉地坚持。

她拒绝回答自己的作品好在哪里,也拒绝“好”“坏”的二元评判。她在乎的是自己在某一个阶段的“真实”表达。尽管这“真实”只是某一种自以为的“真实”,表层意识的自我欺骗。

她说被学科系统所塑造的大脑表层逻辑,精心设计的艺术,是无效的,重要的,是随着艺术的行为过程,进入一种心流的状态:进行艺术创作,就是一种进入入定放空的福祉,在她一针一针戳着羊毛的时候,她的意识深层裂痕,才得到疗愈。它就是一个修心的法门。头脑停滞了,心灵敞开了。

她说她选用羊毛这种材料,是源于一种客观环境的局限和偶然际会。毕业后回到保定,没有了雕塑翻模的条件,高价买的美国土,都会开裂。工作学校的同事,用羊毛毡戳戳乐戳了一个大眼怪,扔在那里:孙老师,这个很好玩,我给你演示。羊毛是一个可无限堆叠的塑形材料,用针毡法、湿毡法,它就具备了雕塑的特性;有各种颜色;淘宝随意可购;可以戳得很实很硬,也可以处在一个非常松散的状态;千疮百孔地戳,最终却变成了猛一眼像石头的材质感,这本身对她而言,就涵盖了很多意义。

起初,她把这当工艺品来试技法,做过一米八的簪花仕女图;然后会做一些人物塑像,因为学院的基因,总想表现头像,因为最能体现技法能力;又戳了一些类似达利、赫本的平面肖像,用她的说法,这只是画素描,只是材料从铅笔变成了羊毛。有一天,是正月十五,她独自在工作室,无心之间,想到戳一堵破败的砖墙——尽管还没有弄清为什么,但她似乎感到,自己找到了最合适她的题材。

孙艺芸 28days 羊毛雕塑 20X21X30cm 2020

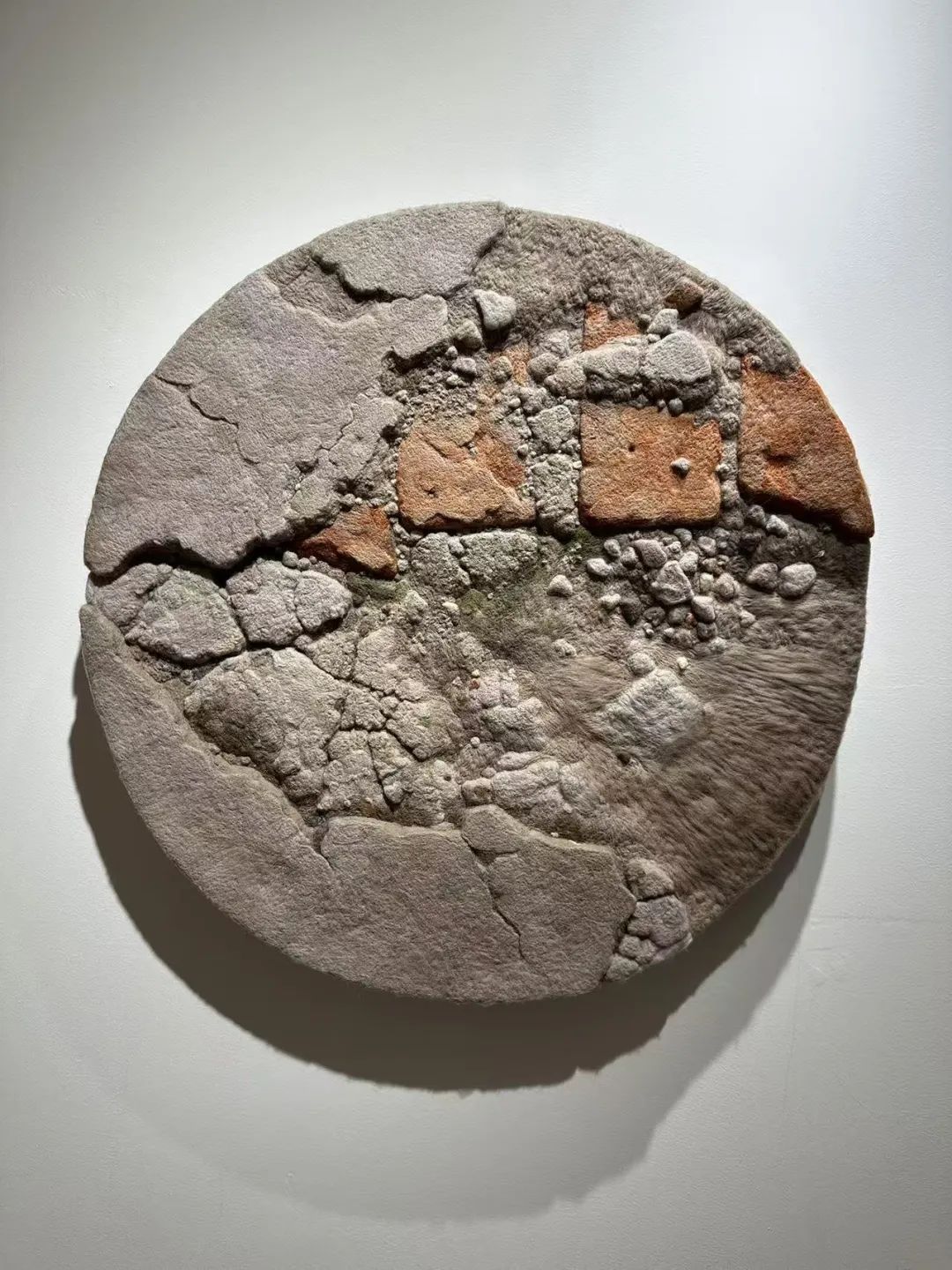

孙艺芸 r=21cm 羊毛雕塑 42X42X42cm 2015

老胡同的老墙,破败感的细节里,沉淀着时候的细碎,水蚀的、风化的,像人身上的皮肤,从少年到老年,次第变化,总有相应的呈现——她说。这个题材让她能沉浸在材料和形式转换的过程中,短时间内有一种莫名的兴奋。然后生活轨迹发生了巨大的变化,结束了苦心经营多年的生活模式,也是她刚硬与决绝的性格导致的一次重要的断裂事件——她说。

她说她创作中的裂痕主题,是一个普世性的主题,没必要和生平经历一一对应。但她自己又能讲出很具体的对应故事。她自我解嘲,说自己是“铁石心肠”,笨拙、迟钝、无灵气,八字大庚金,死硬,不会拐弯,天塌下来都可以无所谓的混不吝性格。这种性格也反映在她作品形式感的自我包裹性当中。但她又将不断地戳刺羊毛,当作一个禅修式的自我疗愈过程,长久地重复。当人说,自己是“麻木的石头”,便是自我保护的机制开启了,因为在潜意识中,事情可能从来没有过去过。

掩饰伤口的行为,也体现在她的作品里:一方面是设计上强调情感意义,另一方面又是过程在最终作品呈现中明显的消解情感意味的体现——大声地说伤口是作品的第一层结构,揭开来,第二层是通过重复行为而入定的反意义的形式感,再揭开来,却是掩饰无法弥合之物。又硬又软的羊毛石面,过于对应她的性格。

她说她性格上是很刚硬的一种状态,以至于有前辈批评家,一眼就问,为什么她的作品形式显得那么男性化?

(尽管刻板印象来说,羊毛和裂痕,听上去很女性)

她说这就像一种出厂设置,天生的:但越刚的东西,有时越脆;越硬的东西,越容易出问题。因为一脸无事的表象底下,是潜意识中没法过去,所以才重复着,用羊毛材料来表现石头的裂痕和易碎性。

我说她就是茅坑里的石头,而我也是,我们具备麻木不仁者的同理心。我们不会在大的悲伤事情面前哭,只好在八点档狗血剧的廉价面前,淌下廉价的泪。给我和不断偏移、不断离心的力,总让自己不愿去感受那个“真实”。其实都是生活的摧残。

我又说,我在她的作品里,看到生活的“无意义”,也是一个非常重要的主题。“无意义”是个动名词,一个去意义化的过程。它跟她的断裂感、撕裂感,还有软硬材质转化的矛盾统一,其实是连成一体的。生活的“麻木”既是心灵脆弱的掩饰,也是通过反复的修辞之后,达到心灵的平复。心灵生活的“无意义”,是一个一体两面的词,不论是褒义词层面还是贬义词层面,都在她作品里,有着极重的分量。

孙艺芸 38°52'; 48E, 115°26'; 58N 羊毛雕塑65X65X10cm 2015

孙艺芸 0.148 m³ 羊毛雕塑 53X53X53cm 2020

0.148 m³ 局部

孙艺芸 0.035 m³ 羊毛雕塑 32X32X33cm 2020

孙艺芸 106.54kg 羊毛雕塑 85X25X53cm 2016

孙艺芸 0.045m² 羊毛雕塑 57X57X15cm 2021

孙艺芸 ~ 羊毛雕塑 238X100X10cm 2018

《三年半》,那里有旧地重游,墙角剥蚀的痕迹,岁月的尘埃也许是重重地落在身上,而岁月的斑驳痕,则是非个人化情感的表达。那里亦有对坚硬者的裂纹的平静的讲述;墙裂痕,时而亦是剖腹产竖切的那个伤口;时而是亲人分离前的心电图图像,直接的转换,她说这表达如今看来过于直白、过于概念化的;但平淡直叙有时也磕磕绊绊的隐喻更有力一些吧?就像她说的,潜意识的作用,用“高冷”口气叙说着更强的力度。

在工作室的墙上,有一件“未完成”的作品,看着像抽象画,因为四边框的抽象形式,总是潜在有象征主义的、纪念性的意味在里面。然后边框“破”了一块。她说,是啊。我说,真逗,你雕塑出身,则在仿造架上绘画的形式中,体现了纪念碑性潜能,至于立体造型的成份,则被表现相反的趋力

(因为通常,雕塑比绘画更有纪念碑性)

。她笑道,你看你一说,这事儿又高级了。我说,你当我是专业捧臭脚的啊。

在其中一些作品里,“墙面”的边缘豁开了,袒露了羊毛的“真相”。我问她这是要做什么?她告诉我,这是要一个节奏的落差,类似镜头景深虚焦的节奏。是朋友建议她怎么做的,她开始不接受,后来觉得不错。像“风中”散开的毛线边缘,有时,其实是她的猫薅的,猫人协作的“噪音”,有时则是在特定艺术项目中,交给观众参与、戳着玩儿了。都是一种不经心、随它去的形状。

——随它去,过程中随意地生成,观众的接受视阈中二次诠释;或者,其实也体现一种来自潜意识的、自我掩饰的主体性——

海报上那件作品,充满女性表征的联想,据说却是某一天早上,在香皂上看到的裂痕。当然我们在视觉直观上,把它误看作女性的,却也是完全合理的。

装在旅行箱中携带的、工工整整的石墙断片,却是把运输载具,随性变成了展陈的一部分,墙原来也不是稳固的所在,只是行无定所的在路上。

而一些不为什么而做的小品习作,她说是一点情绪没带地画。不为什么而画,譬如画一个猫屁股,真只是一个猫屁股。还有一些虎头蛇尾的半成品,随性地开始,随性地停滞,不图完成,只当是不务正业了。我说,“不务正业”,如今可是个褒义词。她说,那我就自夸呗。

其实总结来看,羊毛的材料特性,本身就是温和,而她的性格,也不会去激烈地强调一种撕裂感的戏剧形式冲突,反而是不断克制化的自我收束,但她的作品内核又源于内心的无法抚平的裂痕——这中间有一个巨大的张力,她亦有自觉的张力,张力更多地延伸到了画面以外。

在创作以外,孙艺芸告诉笔者,她近年来做了催眠师,在艺术圈里做催眠有一些些名气。只是很遗憾,她自己却是个裹得极紧的人,便是难以放开、最难被催眠的那个。

这个时候,我们把视线转向聚焦点以外。我们看到,画廊主理人,却是直楞楞地站在那儿,客串摄影师。本来是来为“诛心三连”栏目录影的,但只录得天马行空,温温绵绵的对谈,哪里有材料,剪出针锋相对的视频?只是又有什么关系呢,计划本来就是设计来改变的,随它去、不经意,不是比刻意的结果,更好吗?

这时候,猫跳上架子,打断了录像。猫和狗闹起来了。我们听到摄影师的惨叫:

“这什么鬼?飞机。哎呀。阿木,你个臭狗,最近老干这个流氓。这个傻狗是个猫,它是个母狗,母狗和母猫。出去吧,出去,我来……进来过来……过来,给你们俩分开了。”

孙艺芸 三年半 羊毛雕塑 60X60X15cm 2015

三年半 局部

孙艺芸 一平米——II 羊毛雕塑 110X95X15cm 2018

孙艺芸 一平米 羊毛雕塑 100x100x100cm 2016

我说

笔者现在公布出自己起初“怼”的三个“刁难性”的问题了

(其实是因为象外想推出一个互怼式的新问答栏目)

:

问题一,觉得自己作品好在哪儿?二,从羊毛到石质的材料转换,语言性“观念”那么强,一下子给作品定了大调,盖过了内容细节,但这艺术语言的公共性又很高,你怎么看这问题?三,你要表达的情感,关乎心灵的裂痕和艰难修补,撕裂感那么猛的东西,你的视觉语言却往稳定走,为什么?

但穿插在发散式对谈中的回答,其实并没有收获预期中针锋相对的回答,反而听到了艺术家诉说心灵内在的矛盾张力:

孙艺芸的创作来路,究竟是主要来源于生平创痛经历,还是更多以形式语言本身为契机,并说不清楚;一方面她强迫自己坦诚心路的剖白,一方面她不时想要倾向于归因在艺术语言本身——人生总是无奈和不堪说,各中况味,和创作的每个细节一一对应地道来,不是给自己添堵吗?只是她又把学院背景的形式观,视为弊病;又坦诚自己在实际创作中,是材料语言/形式本身先行,而非情感内容的一味投注。她最看重创作过程中的情感无意识,不在乎设计谋划中的笨拙;但又一再强调自身情感的钝感,只是钝感之人,却偏偏在花费长时间的艺术行为,来疗愈隐形的伤口——

在笔者看来,是这样一种复杂状态,决定了她作品的风格语言。羊毛的材料模仿石头质感,学院派的雕塑“材料转换与艺术观念”;“石头的硬的,所以反而是易碎裂的”,坚硬是自我包裹,但又将裂痕/破碎提取成主题概念;但艺术又是关乎自我的过程,而非强有力的视觉结果供别人观看拉奥孔的竭斯底里,于是艺术又成了疗愈过程,针毡羊毛时、享受放空入定的头脑放空,这个时候,作为成果的作品,也变成了既重要又不重要。

访谈过程中,孙艺芸常常流畅地滔滔不绝;但对于作品中的真实自我阐释呢,却用勇敢的架势,不躲闪的姿态,来达到本质的羞怯和迂回躲闪;如果说,有哪方面的自我阐释,是她最勇于脱口而出,那便是自我批判/自我否定的时候——勇于自我否定,无疑又是一种自我防御的心理机制;就像滔滔不绝,常常是在掩饰对觉默的渴望。

笔者觉得自己可能会触怒艺术家,因为她被塑造成了这样的形象:坚硬是因为掩饰柔弱,钝感力是渴望迂回背后所代表的稳定秩序感,机械的伤痕是为了麻痹、避免对真伤的赤裎,表达是为了方便沉默。画出来的从来不是真伤口,伤口体现于,用假心半意,去包裹真伤的心。

这无疑是在真实基础上、一个片面的脸谱化形象,但局部放大,不是比综合、琐碎的复杂现实,更有“真实”感吗?

她又说

孙艺芸再次回复笔者说,其实她并没有掩饰伤痛,而是此生此世的生活变故和亲人离逝,其实真的没有那么痛。她相信伤痕是刻在灵魂里的,累生累世的记录;积淀在她心里,不愿直面的,应是某一世的巨大裂痕,而不是此世的伤口。

《三年·半》

展览

现场图

现场图2

布展中

艺术家的好朋友来探班

艺术家简介:

孙艺芸

1983年生于河北省保定市

1999年—2003年 就读于中央美术学院附中 2003年—2008年 就读于中央美术学院雕塑系四工作室