民国时期广告

旗袍,是一个中国人熟悉而又陌生的名字:在民国时期,甚至新中国前后,旗袍还是常服界的积极分子;可是后来,我们的日常服饰逐渐和世界接轨,旗袍也不知在什么时候慢慢的小众起来,甚至一度消失。

作为一种可与中山装比肩,代表中国近代社会形象的衣服。旗袍不仅是一种蔽体之物,同时它的发展史,也是中国近代历史的一个浓缩。

说起旗袍的发展史,其实也简单。因为旗袍上半身的式样,自其诞生以来几乎从未有过什么变化。

旗袍的长短发展历程,大致分为:

由长变短,由短变的更短,再由短变长,再由长变短四个阶段。

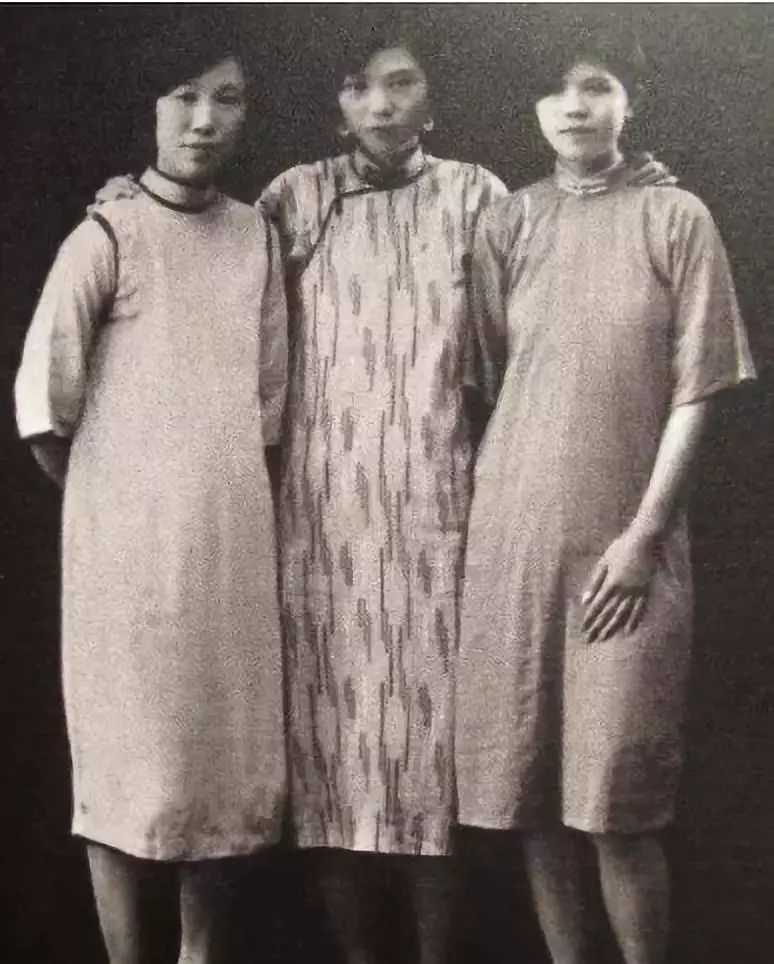

较早期旗袍宽松,且有中等长短的袖子。最左侧为“旗袍马甲”

第一个阶段,大约是在1915年前后:这个时候,中国才刚刚从封建时代走出来不过四年之久。

此刻新兴的这旗袍装束,虽然代表的是女性们想要弃裙装而穿男装,并以此来展现新风尚的思想,却总归带了不少清朝的老风气

。

《申报》1946年的一篇特稿曾回忆当时的旗袍称:“长的拖到脚背,走一步路还得把衣服提起来一些。即整天闲着没事做的小姐们,也不胜其苦。”

所以这时候的旗袍,由于刚从满族贵族妇女服饰中脱胎而出,本质上,还是以旗袍马甲的形式存在的。而所谓旗袍马甲,就是简单的把原来罩在女性上袄的马甲拉长,直到和其他部分合二为一,就变成了最早的旗袍。

由于兴起匆忙,形式粗糙,这时候的旗袍还有一个外号,名曰“一口钟”:看看这个名字就知道了,当这旗袍套在人的身上,便是把人从头到脚的裹起来,不仅宽松,也展现不出什么女性美。

这反而符合了当时

女性们想要效仿男子装束的心情

——广州《国民日报》就曾说当时广州大街上,穿旗袍的女子和穿长袍的男子不仅数量相当,连区分都不太好区分了。

较早期旗袍样式

而这长到脚背的旗袍,直到五四运动时期才一点点短了上去——或许是因为五四运动让青年女性们的思想更开放了,或许是因为中国涌入了更多的西洋妇女,带来了更新潮的西洋短裙。到了1919年间,旗袍已经短到了膝盖以下,比之前短了大约七八寸,袖口也随之变得袖珍起来。

这时候旗袍的长度,和现在市场上大多数传统旗袍的长度相仿:不长也不短,正好在鞋子和膝盖两者之间,下摆略宽,便于行走。虽然和男子的长袍仍然区别不明显,却已经有些些许专属女性的妩媚之感。

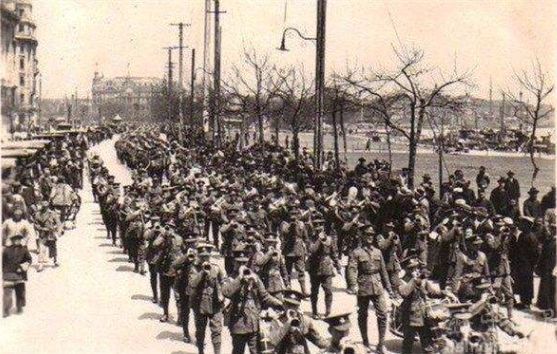

伴随着五四革命,中国进入了一系列的大革命事件之中:1926年左右,轰轰烈烈的北伐战争正式打响。经过了长时间新思想浸淫的女性,终于开始了一次对旗袍长度的大胆尝试。

民国十六年,国民政府在南京成立的时候,女子们的旗袍上已经开始出现了之前从未有过的蝴蝶花边;到了民国十八年,也就是1929年,国内军阀混战形势稍缓之时。旗袍的长度从膝盖之下上升到了膝盖附近;再后一年,为了适应学生穿旗袍的需要,旗袍又短了一寸——有些已经缩短到了膝盖之上。

北伐战争也带动了旗袍的革新

前一阵子某音上爆火“军阀姨太太”的形象,其中很多视频里的旗袍长度和开衩程度颇受诟病。现在看来,开衩先不说,这个长度确实也是有一段历史可依的……

可是旗袍向短发展的历史也就至此告一段落了:自1930年之后,旗袍又开始慢慢反趋势的变长的起来。旗袍迎来了第三个发展阶段。

九一八事变之后,中国国内的气势逐日的颓靡。国难当头,自然也不会有人再去留心什么活泼豪迈的时尚问题了。

似乎是为了应对即将到来的战争严冬,旗袍的长度也逐渐回到起点。在中国时尚前沿的上海,1941年时候的旗袍,已经长到了高跟鞋以下,比最初的旗袍还要长。

扫地旗袍

抗战爆发之后,国内局势愈加的沉闷。可是旗袍却没有继续变长,反而开始急速变短,这便是第四个阶段——但是这可不是因为女子们又去追求什么时尚了,而是因为战争爆发导致的物资短缺,逼迫旗袍的用料必须节省。