— 中国模式的启示与人类文明的再平衡 —

年终岁尾,如果要评选2018年度最热事件,想来候选名单中不会有比“中美贸易战”更有竞争力的了。显而易见的是,这场贸易战源起于美国对中国崛起的担心。西方世界流行亚洲威胁论,从来不是一个秘密。从有“上帝之鞭”之称的匈奴王阿拉提,到成吉思汗的西征,“黄祸”成为了一代又一代欧洲人心中的恐惧。

技术上看,所谓“黄祸”并不是被天然认定为来自中国的威胁。在西方人心目中,历史上的中国更多是富庶、文明的象征。所谓“黄祸”更准确地说,应该是“游牧威胁”。事实上,身处东亚大陆的华夏文明,何尝又不是苦恼于这种游牧威胁呢?否则中原王朝,也不用花费2000年时间,去打造一条世界上最长的城墙了。凭借草原和马所带来的机动优势,游牧者在前工业时代,对欧亚大陆边缘地区的威胁性是战略性的。

西方人并没有办法准确区分那些亚洲马上民族之间的区别。众多源出亚洲,谙习骑射的游牧、渔猎民族,很多时候会被笼统的称之为“鞑靼人”。这种认知在古老的中央之国也同样存在,对于习惯于定居生活的农业民族来说,那些来自北方的马上民族无论原始属性如何,造成的威胁都是一样的。“鞑子”亦曾经是对北方马上民族的一种统称。

中华文明地缘融合示意图

从上述认定来说,无论是欧洲人认定的“黄祸”,还是中原王朝挥之不去的北方威胁,倒是可以用“鞑靼威胁”一词来更准确的概括了。不过在工业时代来临,游牧者的优势瞬间消融之后,同样拥有一身黄皮肤的中国人,却渐渐成为了“黄祸”的潜在形象代言人。尤其在中央之国与工业时代相接的最后一个王朝,拥有所谓“鞑靼”基因,并且拒绝与西方交流的情况下。富庶、文明的中央之国的形象,开始与西方印象中的“鞑靼”形成发生重叠。

基于自身在工业革命的先发优势,100多年前的西方人,其实并不担心来自中国的入侵威胁,但这并不妨碍他们客观上认定中国所蕴含的极大潜力。这种认定中最具代表性的,就是所谓拿破仑的“中国睡狮说”了。尽管经多方考证,拿破仑并没有这样比拟过中国,但的确曾在点评英中关系时,有过类似意思的表述。(如:

“和中国那种拥有雄厚资源的庞大帝国进行战争,是许多年里可能犯的最大错误了。你们开始无疑会获得成功,俘获他们的船只,摧毁他们的商业。但你们会让他们认识到自己的力量。他们会被迫想方设法反抗你们,保卫自己。

)

1913

年,英国小说家萨克斯·罗默创作的“傅满洲”,是将潜在的“中国威胁论”具象化的典型代表。这个穿着清朝官服、留着两撇夸张八字胡的邪恶东方角色,从名字到外形,完美的将对中国潜力的不安,与“鞑靼”印象的黄祸结合在一起。

傅满洲

然而如果说,西方人只是对中国人的形象负面化,也是不够客观的。因为在西方世界还有另一个颇为正面的形象代表人——陈查理。

陈查理

陈查理是是美国小说作家厄尔·德尔·比格斯,于1925-1932年期间,在小说中创作的一位华人警探。与傅满洲邪恶、神秘的所谓东方形象不同,陈查理是一位出身在美国夏威夷的二代华人。除了经常用“孔夫子曰”来显示他的中国背景以外(当然也包括会说粤语),这个角色所显示出来的风度,以及对法律和秩序的遵守,无不显示出西方文明对他的影响。

管中窥豹,作为西方世界最著名的两个亚洲虚拟形象,傅满洲和陈查理这一反一正的人设,代表的不仅仅是西方对中国的看法,更是一种世界观、文明观的体现。简单点说,这种心理认定:西方文明和价值观才是光明的代表,其他文明如果选择主动融入,并加以改造的话,那么同样有机会步入光明。而那些曾经出现在这个星球上的其它文明、价值观,已经沉没于黑暗之中。

被西方认定为必定被历史淘汰的,并不仅仅是那些古老文明,还有那些在工业时代出现的,被认定不符合西方价值观的“主义”。随着上世纪90年代初的冷战终结,以及苏联的解体,以美国为代表的西方世界完全有理由相信,自己在战胜这个人类历史上最强大的大陆帝国后,当之无愧的成为了最终的胜利者。正是基于这一历史背景,美籍日裔学者弗朗西斯.福山发表了著名的“历史终结论”,认定自由民主是“人类意识形态发展的终点”,基于这一意识形态所形成的政治制度,则是“人类最后一种统治形式”。

与“自由民主”相对的,是“集权”式思维。归根结底看,西方历史上的“黄祸”思维,对纳粹思维的反思,以及对共产主义的恐惧,很大程度是出于对“集体主义”的一种恐惧。问题在于,并不存在绝对的集权与民主(同样,集权和民主的形式也不尽相同),无论看起来多自由民主的国家,都会有集权的一面(反之亦然)。追根溯源的话,人类之所以由原始状态进入文明阶段,便在于认识到,必须通过某种组织形式,将部分个人权力交出统一管理,以形成合力促进共同进步。

所谓集权、分权/民主之争,其实争论的只是一个天平更多向哪边倾斜的问题。由于西方文明本身的多样性,其文明属性上不可避免的更倾向于通过分权来维持平衡。问题是,集权往往能够带来更高的效率及更大的攻击力。无论游牧者、苏联还是中国,让西方感受到威胁的核心,都是源自于他们更倾向于集体主义。从西方的角度来说:既然自己的天平更倾向于分权,那么自然也不希望对手因为权力的集中,而获得额外的实力加成。

在西方看来,集体主义思维注定是具有攻击性的。要想让世界长久处于和平状态,就必须找到具有普世性的,以“自由民主”思维为基础的体制。就“历史终结论”来说,显然直接指向的是美国所摸索出来的经验。美国的这种自信,并非只出现在冷战结束之后。事实上,在铁幕拉开之时,通过二战摆脱孤立主义,成为两大超级大国之一的美国,已经不遗余力的在那些刚刚获得独立的第三世界国家中,推广其自认完美的意识形态及解决方案了。冷战的结束,更多是对美国半个世纪以来的工作的一种认可,并让美国有信心认定,自己已经找到了一个能够让人类走向永久和平的终极方案。

虽然美国输出“普世价值”观的做法,不可避免的会服务于国家利益,但将之简单归结于一种霸权,同样也是不够客观的。这种输出一度是如此的有市场,是因为输出者和接受者都一度认定:既然西方和美国,已经花费了几百年的时间帮助人类摸索出了一套适应现代社会的价值观、政治制度,那么西方以外的其它世界,为什么就不能摒弃自己旧有、落后的认知束缚,直接嫁接上这套成熟经验,并走向共荣共存的和平之路呢?

“历史终结论”代表的是西方在文明层面的自信,甚至是排他性的自信。不过,在主流认识之外,也并不代表没有其它观点存在。最有代表性的则是来自萨缪尔·亨廷顿的“文明冲突论”。这种观点认为,必须正视其他文明的存在与价值(而不是简单的否定)。人类最终的竞争,并不是以国家和意识形态来划分阵营的。意识形态的分歧只是表象,文化和宗教的差异才是导致世界几大文明之间的竞争和冲突。

这种迷之自信在历史上并不鲜见,归根结底是经济自信的自然延伸。在中央之国历史上,同样曾以“华夷之辨”的表现形式长期存在。一直到西方强行叩开古老东方帝国的大门之后,中国人才不得不开眼看世界,并认识到自身文明存在的短板。亨廷顿能够在西方文明正处于信心巅峰的20世纪90年代初,提出文明冲突论实属不易。将他称为“西方开眼看世界第一人”并不为过。

然而在现实生活中,如果没有真实感受到威胁,类似居安思危的想法注定是不讨喜的。尽管事实上,即使没有来自中国的挑战,客观审视美国这些年的推广成果的话,是否存在一种能够终结历史的意识形态、制度,也应该出现很多疑问了。

如果说2001年发生的911事件,让美国普通民众第一次意识到,美国和美国的价值观,在外部世界并不是那么受欢迎的话,那么2010年开启的 “阿拉伯之春”革命的惨淡收场,则是美式价值观输出史上,在政治层面遭遇的最重大打击。美国的政治家们悲哀的发现,他们在帮助阿拉伯人打破一个旧世界之后,并没有迎来一个符合西方价值观的新世界(虽然在形式的可复制)。宗教化倾向的埃及穆兄会,在革命之后通过民主选举上台,正是这种尴尬境地的典型体现。以至于美国方面不得不务实的再次默许,军人们重新执掌国家权力。

单单举阿拉伯世界和中国的例子,还不能验证西方普世价值观的局限之处。中国有句老话叫作“说得好不如做得好”。经济基础决定上层建筑,反过来上层建筑的优与劣,同样需要经济来检测。从经济基础的角度来说,工业化程度是检验一个国家经济成色的最重要指标(除非你认定,那些靠资源和旅游过上富足生活的国家,是人类文明的希望所在)。

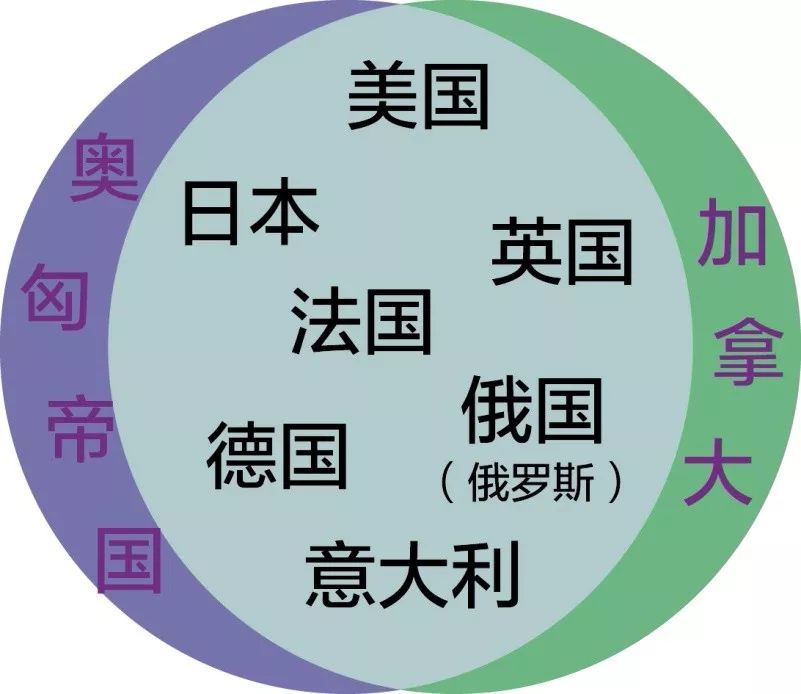

不幸的是,当你把代表世界主要工业国家的“西方七国集团”,加上一度与俄国所组成的“八国集团”,与当年让中国人感到耻辱与无奈的“八国联军”相比较,就会悲哀的发现:尽管历史已经过去了100多年,期间又经历过两次世界大战、冷战这样极大改变世界政治格局的大变,这两张8人名单中,除了在经济上依附美国而存的加拿大,取代了不复存在的“奥匈帝国”,几乎谈不上任何变化。

八国联军&七国集团

在华语论坛上,一直以来都存在一个观点:被殖民的时间越长就越先进。这种说法说到底就是“历史终结论”的一种延伸。换句话说,这种观点认定,只有经过西方嫁接改造过的国家和地区,才能拥有更先进的生产力。然而当我们把当下公认的发达地区名单做一番分析,并与当年的殖民名单做一下对比,就会发现问题在哪了。

联合国、经合组织,以及国际货币基金组织都曾经依据自己的标准,列出过发达国家名录。在这些略有差异的名录中,有两个带有明显地缘性的特征,颇为引人注目。一是隶属欧美文明圈的国家和地区占据了大多数;二是欧美地缘圈之外有机会上榜的国家和地区,包括日本、韩国、香港、台湾、新加坡等,无一例外的都带有强烈的东亚文化属性。问题是,历史上西方以外的世界,大都经历过所谓的“被殖民”阶段。如果被殖民的时间越长,就越先进的话,那么东亚文化圈的这些国家和地区,显然并不占据优势。

在中国大陆在经济上崛起之前,日本和亚洲四小龙的成就,并没有被认定为是由东亚原生文明优势促成的,而更多是作为文明嫁接成功的案例存在。“历史终结论”由一位日裔美籍学者提出这件事,看起来更是颇具象征意义。然而中国模式的横空出世,却对这种自信构成了致命打击。虽然中国在技术上,毫无疑问的从西方学习了很多东西,但无论从政治观、体制、意识形态等软实力层面来看,都没有办法被人当成是西方的学生。

由此可以看出,中国对西方文明心理的冲击,并不仅仅体现在集体主义这点上(在经济上,一定程度表现为政府对市场的干预),更深层次的原因还在于:

对一种自己不了解的文明,取得成功而产生的恐惧。

这种恐惧感,本质与19世纪、20世纪相接之时,中国人在不得不开眼看世界时,内心所产的恐慌是一样的。其在心理层面产生的不安,甚至比当年的苏联模式,对西方的心理影响要更大。毕竟最起码从彼得大帝起,俄国一直就在证明自己的西方属性。即使是后来的主义之争,也不会影响到西方整体的文明自信。

这个世界之所以成为世界,在于它的多样性与平衡性。客观说,在人类世界步入以科学和工业为标志的“现代社会”阶段过程中,西方文明起到了开拓和引领作用。而西方能够取得这样的成功,则得益于其“海洋文明”属性所带来的多样性、开放性。比之“大陆文明”属性的东方,开放的“海洋文明”会拥有更多的样本,能够进行更多的试错。悖论之处在于,当受益于这种多样性找到一条成功之路后,这种成功所带来的自信,往往又会让自己的心理走上封闭自傲之路(否定有其他优秀模式的存在)。