两个月前,香港的朋友Christine帮我引见了一位上海来的教育界同行,大牛妈黄辉。跟她吃午饭神聊一番后,我彻底感受到自己白读了那么多中文经典,但对中国文化最基础的“零部件”-汉字的了解如同白丁。

黄辉随便问了我和Christine几个汉字,我俩居然都搞错真实的意思。这几十年的书真是白读了,真觉得自己好没有文化!

“昙字指的时间短还是看不见?”她问我俩。“昙花一现”,我俩马上想到:“时间短!”“昙是一个会意字,指云将太阳遮住了,看不见了。”为什么呢?原来我俩认知“昙”是通过昙花或昙花一现这两个词语,所以很自然地就把成语中的意思当成了这个字的意思。昙花实际上是看不见的花,云把太阳遮住了云遮日,所以太阳看不见了。

虽然说文字是语言的符号,但我们却常常被语言欺骗。那么该如何认识汉字呢?黄辉建议我们将字词分开。形象地说,我们可以把汉字看成一个个独立的人,但一个人他可以有各种身份,对应汉字组成的词语,但身份是多样的,但人是唯一的,所以我们应该记住汉字只有一个意思。文字不能混为一谈,文是文,字是字。我们的祖先告诉我们要识文断字,识文就是要知道每一个文的特点,与众不同之处。中国人只创造了200个不同的汉字基本构件,却解释了整个宇宙,这是我们一切思想的源泉。

“识文断字靠的是思考,如何解读‘思’这个字?很多人认为心与田,其实并不是,心上面那个不是田,是囟,是我们的最强大脑。古人认为人的脑子是管逻辑的,人的心也是可以思考的,人的心管情感的思考。实际上汉字就是用逻辑这根线,把我们的千头万绪梳理、维系。汉字是有情感的,它传递的是我们的祖先所见所闻、所思、所想。”

因为中国的“语”与“文”是脱节的,我们的书面语与平时聊天时的语言是分开的,让汉字成为世界上仍在使用的唯一最古老的文字。但由于汉字被简化的过程中缺乏繁体字的科学性与逻辑性,使得许多汉字失去表义的结构。有的字在被简化的失去了造字时被赋予的、最重要的思想与意义,如同倒洗澡水的时候把小孩给泼出去了。

黄辉又给我们来一个上海的小升初式家长思维能力测试,“只、双、获、罗、奋、进这几字,你们觉得有什么规律?”偏旁不一样,发音不一样,笔画也不同,有啥规律啊?

看我俩一脸懵懂,她给了我们一些解释:“隹字是象形字,指短尾鸟的意思,它是汉字中作为表意偏旁构字能力最强的,常用的汉字里六十七个都有它。但很多原来是它近亲的字,被去隹后,完全看不出来有什么关联。如果我们将这些字从简体字变成繁体字,便可以看出这些汉字有一个共同的基因-隹字”:

去掉“隹”后,“隻”被简化成了只,所以我们完全看不出来它原来的意思。“隻”实际上用手去抓小鸟的意思。“進/进”是指小鸟往前走,因为古人观察到的鸡走路时只会前行不会倒退。如果要回头,鸡要掉过头,再前行。

黄辉认为,汉字就像魔方块,有神奇般的组词能力。我们的古人实在是太聪明了。通过200多个象形字,用会意、形声的方式构建出成千上万个新的字。

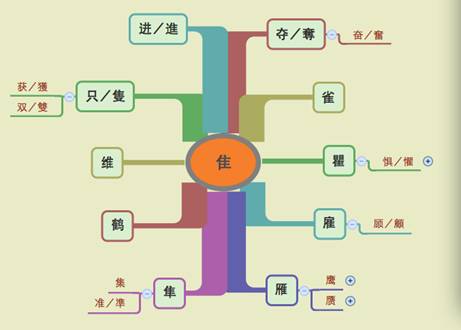

说到字根,我马上联想到拉丁文的词根与词缀,因为Alex三年级已经在学校系统地学习英文中拉丁文词根与词缀。用黄辉介绍的方法,我带孩子做了一个“隹”字的中文家族图谱:

用这种方法,可将原来看似毫无关联的字落叶归根,找到家族的渊源,使得孩子可以通过先掌握二百多个根字,轻松延展到掌握三千个衍生字。不但不需要死记硬背,而且让孩子知其然亦知其所以然。

我曾在15年3月推荐过《澄衷蒙学堂字课图说》给阅读第一的家长,也在上海的群里推荐过《图解版说文解字》和《汉字家族》。这些书都对孩子学习汉字有帮助,但需要老师和家长的引导,只能作为工具书而不是一个系统。而黄辉介绍给我们的“汉字思维”是华师大文字研究中心的语言学博士李山川开发的一套汉字学习体系。通过200个字根学习,结合汉字思维模式、神话故事和历史,最终活学活用: