新时代,全新机遇;新起点,全新视野”成为本届论坛的关注焦点。积极应对人口老龄化,为民众提供全方位全周期健康服务,借助大数据平台推动智慧养老,是本届论坛预判的未来大健康养老工作的发展方向。4月22日上午,一首悠扬的歌曲《天边》飘荡在具有百年历史的清华大学大礼堂内,在欧美同学会合唱团的优美歌声中,第十届清华养老产业高端论坛正式拉开帷幕。会议期间,亦伴(北京)信息科技有限公司 首席运营官兼执行副总裁万勇画了“2018 中国老人生活行为图谱”。

亦伴(北京)信息科技有限公司 首席运营官兼执行副总裁 万勇

万勇:

很高兴能够受邀在这次主旨论坛上发言。我今天讲的所有内容大家都不需要拍照,演讲结束后大家的手机上马上就能收到。所以,请大家专心听我讲就好。需要拿手机的时候我会提示大家。

今天和大家分享的是亦伴科技的大数据报告,叫《2018中国老人生活行为图谱》。报告里所有的数据都是基于我们过去两年开展智慧养老巡视服务的实践。

报告的内容包括三个部分:

第一部分是介绍亦伴科技的企业责任。

第二部分是分享中国老人生活行为图谱。

第三部分是想讨论老人生活行为图谱究竟有什么价值。

亦伴科技是一家运用人体行为识别技术开展空巢独居老人巡视的科技服务企业。截至2017年底,亦伴的巡视范围覆盖了国内194个城市,服务老人64万人次,服务子女960万人次,巡视时长近700万个小时。在亦伴的服务帮助下,子女陪伴老人的时间增加了10万小时,子女与老人的互动增加了20万次。在巡视期间,亦伴还发现了70万起老人的异常情况,全部都及时通知到了子女和机构,避免了更多、更严重的意外事件的发生。

亦伴服务的老人中,年龄最大的位于北京市海淀区,今年已经97岁了;居住最远的老人位于新疆喀什地区,距离北京3972公里。亦伴服务的子女中,居住最远的位于美国阿托鲁日,距离北京有一万多公里。

今天分享的是大数据报告,有必要提到亦伴的技术。亦伴的技术叫人体行为识别技术。关于这项技术,这里给出了一段科学术语的专业描述,不过有人可能看不太懂。没关系,我们提供了一个更直观、更容易的了解方式。

大家可以看现在大屏幕上播放的视频。在视频里,演示者做的每一个动作,屏幕上的动画人物会同步做出同样的动作。比如演示者站,他就站;演示者坐,他就坐;演示者走,他就走;演示者跑,他就跑;演示者躺下,他就躺下。可以看到,整个识别过程是准确的、自动的、实时的,没有任何的人为干预。这是人体动作识别技术的基础部分,叫做动作识别。

光是识别动作还远远不够。老人坐了5分钟,接着站了5秒钟,然后连续走了150步,老人究竟是在做什么?我们把这个称为行为还原。通过对一连串的动作数据进行人工智能分析,就可以知道老人是在做什么。

同样,为了直观了解什么是行为还原,大家可以拿出手机用微信扫描屏幕下方的二维码,就可以看到我今天的行为还原。比如,我今天上午8点10分进入了清华大礼堂,下午1点31分吃过中饭后再次进到了清华大礼堂,包括此时此刻我正在清华大礼堂的室内站着。和动作识别一样,行为还原也是实时、自动地处理和更新。

基于动作识别和行为还原,构成了非常海量的人体行为数据库。在数据库当中,最核心的部分就是人体行为数据,一共包括三个部分:

一是基础动作数据,包括坐、卧、走、跑、站;

二是行为场景数据。人工智能会自动将老人的行为场景区分为是在室内还是在室外。这种行为场景区分不需要安装任何外部设备,对室内外的环境也没有任何要求,不管是在自己家里、在别人家里、在超市、在公园、在任何一个地方,都可以自动做到;

三是行为特征数据。人工智能在行为还原后会自动为行为标注特征标签,现在已经上线的行为特征有进门、出门、上车、乘车、下车、运动、休息、忙碌、久坐、睡眠等,未来还会增加打麻将、吃饭、看电视、做饭、上厕所、吃药、购物、接孩子等更多有意思的行为特征。

以人体行为数据为核心,以老人基本信息、辅助决策数据以及子女互动数据为补充,目前亦伴人体行为数据库的容量已经超过100亿数据字节。这应该是目前国内(甚至国际上)最大的人体行为数据库。亦伴资历善浅,没有资格传授应该怎么做智慧养老,今天只是把我们已经做完的结果分享给大家。

基于这些数据,亦伴把老人的生活行为分为六个场景:晨练、家务、活动、久坐、乘车和睡眠。我们期望通过数据描绘出空巢独居老人每天究竟是怎么生活的,不同年龄、不同性别、不同地域的老人,他们在不同的生活场景里会有着怎样的行为差异,老人有哪些高发的异常行为但却是我们熟视无睹的,子女们又最关心老人的哪些方面。这是亦伴今天发布的《2018中国老人生活行为图谱》的核心内容。整个图谱的内容非常多,今天时间也有限,我特意挑选出其中重要的几个部分,分成四组问题跟大家分享。

第一组问题:

1、大家知道,中国有多少老年人早上晨练吗?

2、有多少老年人下午锻炼?

3、也是最有意思的,雾霾对老年人的晨练到底有多大的影响?

第1个问题,我问过很多人。听到最多的答案是80%的老人会晨练,今天中午吃饭时有人告诉我是20%。亦伴的数据告诉你,答案是33%。1/3的老人有晨练的习惯,有2/3的老人没有晨练的习惯。

之所以会提第2个问题,是因为根据医学专家的建议,老年人在下午4-6点活动锻炼是最佳的养生方式。然而亦伴的数据显示,下午锻炼的老人只有1%。这是一个让我们也感到非常诧异的结果。

第3个问题,我也问过很多人。所有的人都认为雾霾对老年人的晨练肯定有影响。但是亦伴的数据表明,雾霾对老年人晨练没有影响。

根据国家环保部提供的2016年-2017年北京空气质量数据,结合亦伴的老人晨练数据,我们绘制了不同空气质量下北京老人的晨练积极性曲线图。在图里可以发现,只有当空气质量达到重度污染以上,老人的晨练积极性才会下降。空气质量严重污染时,老人的晨练积极性最低,而空气质量轻度污染和中度污染时,老人的晨练积极性比空气质量优良的时候还要高。为了进一步验证,我们特意分析了有晨练习惯的老年人的数据。结果显示,不管空气质量如何,这些老人的晨练积极性都不会发生变化。

这就是大数据揭示的真相,颠覆了很多人一直以为的认知。

说完第一组问题,我们看看第二组问题。

第二组问题关于睡觉的。

1、午睡的老年人有多少?

2、熬夜的老年人会有多少?

大数据告诉我们,午睡的老年人只有15%,熬夜的老年人有9%。熬夜指的是晚上11点钟以后睡觉。我们还发现了一个特别有意思的数据,在熬夜的老人当中,80岁以上的老人占了将近1/3。高龄老人熬夜,这是非常不好的生活方式。

事实上我们觉得只要是老人熬夜,不管是什么年龄都是不好的。这也是今天上午吴玉韶主任讲到的提前预防。如果家里老人平时都是晚上9点睡觉,最近突然晚上11点以后才睡觉,这就给了我们一个预警的信息,相应的服务是不是就应该介入了呢?

第三组问题特别有意思。

1、老人走路有什么特点?

2、老年人什么时候做家务最忙?

我问了很多人,没有人能给出正确答案。

老人走路有什么特点?特别是90岁以上的老人走路有什么特点?很多人说慢。对,慢是一方面。但90岁以上老人走路最大的特点是不稳。一会儿给大家看张图,看了以后相信一定会过目不忘。可以从数据的角度来体会什么叫走路不稳。

第2个问题,很多人说老人中午做饭、晚上做饭的时候最忙。实际上,老人起床以后才是最忙的。

大家看这张图。这张图反映了不同年龄段老人走路的快慢变化。最上面蓝色的线是60岁的老人,比较平稳,走路的速度也是最快的。下面橙色的线是70岁的老人,走路稍微慢一点,步速也还算平稳。再下面黄色的线是80岁的老人,走路又稍微慢一点,步速也比较平稳。90岁的老人是这条灰色的线,整个线条是上下翻腾跳跃的,代表老人走路时快时慢。这就意味着老人走路不稳。走路不稳,也就预示着老人发生风险的可能性急剧增加。而且,这种风险预警跟老人的年龄并没有关系。假如一个70岁的老人,通过数据监测发现突然走路不稳了,是不是也应该马上采取预防措施呢?

包括刚才提到的老人做家务,老人在室内发生意外是最不容易被察觉的。绘制“老人室内忙碌指数分布图”,并不是为了好玩,而是希望通过对老人室内忙碌指数的实时监测,提前发现风险情况。如果老人平时早上起来都很忙,今天早上突然不忙了,这是不是预警信号?是不是应该立即采取措施?

接下来是第四组问题。

1、老人深夜外出的概率是跌倒的多少倍?

2、子女提醒老人服药存在什么误区?

一提到老人安全,大家说得最多的就是老人是不是摔跤了,老人是不是走丢了,老人是不是发生生命危险了。只要提及老人安全,都会说到这三方面。但是大家并不知道,老人日常生活中很多的异常行为,它们发生的概率要远远超过跌倒,其风险隐患更是不亚于极端意外。比如,老人深夜外出的概率是跌倒的84倍。

我们列举了三种老人的典型异常行为。第一种是老人全天不出门,每天发生的概率是2.97%;第二种是老人白天多次卧躺,每天发生的概率是5.26%;第三种是老人深夜外出,每天发生的概率是6.7%。而老人跌倒每天发生的概率只有0.08%。有了数据对比,平时关注老人安全更应该侧重哪方面是不言而喻的。千万不要等老人出大事后才想着去挽救,那时候已为之晚矣。

子女会借助亦伴给老人设置一些定时提醒,其中最主要的提醒是吃药提醒。我们看到,19%的子女给老人设置的提醒吃药时间是在晚上8点以后。众所周知,很多老年人药物并不适宜在睡前服用,但是子女却在晚上8点以后提醒老人吃药,这是不是存在极大的安全隐患?这方面的健康教育是不是还做得非常不足?

和大家分享了老人在六大生活场景里的四组问题。作为总结,亦伴从规律性和科学性的角度,对老人的生活行为进行了整体评价。什么叫生活行为的规律性和科学性?我们用生活作息图进行示意。

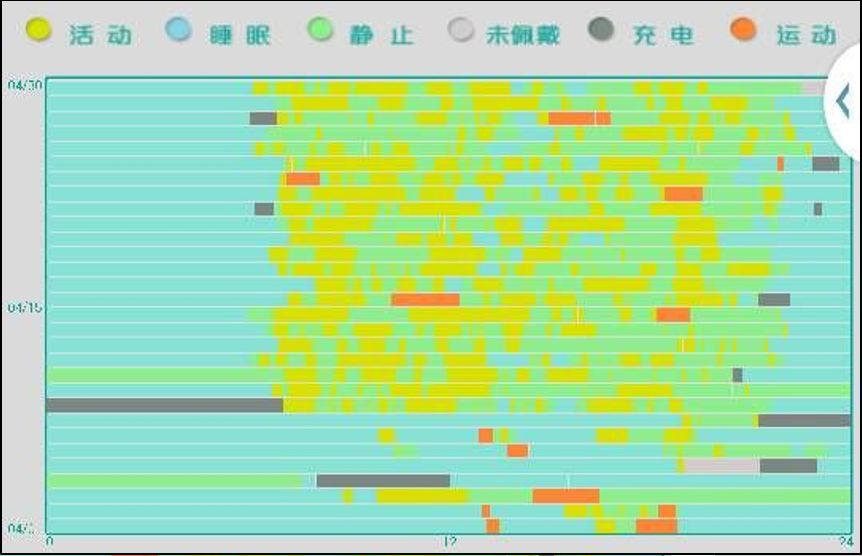

生活作息图的横轴代表一天24小时,不同的颜色代表老人不同的行为状态,黄色代表活动,蓝色代表睡眠,绿色代表静止,红色代表运动。纵轴代表一个月30天,相当于把每天的作息图由下至上叠加在一起。从纵向看,如果每天的生活作息整齐排列出一条笔直的线,代表老人每天按时起床、按时运动、按时午休、按时睡觉。这说明老人的生活作息非常规律。从横向看,如果颜色分布合理,表示老人的运动适中、活动频繁、没有久坐、早睡早起、合理午休、睡眠充足。这说明老人的生活作息非常科学。这是一位73岁老人的生活作息图。

那什么是生活作息不规律、不科学?再给大家看一个反面的示例。

显然,老人的生活作息十分糟糕,完全没有规律性和科学性可言。再透露一个秘密,反面示例的这张生活作息图也是来自这位73岁的老人。生活作息糟糕的是三个月前的数据,经过亦伴的服务,老人的生活作息从原来的不规律、不科学变成了越来越规律、越来越科学。为什么会发生这种变化?因为时间有限,今天就不再多讲。

通过对老人生活作息进行整体评价,我们看到一个不得不警惕的现实:中国老人的生活作息平均得分只有40分。今天有专家在论坛上提到生活方式对健康的影响程度占到了60%。也就是说,即使我们的遗传因素、外界环境和医疗条件都做到了满分,老人的健康评分最多也就是64分。更何况说其它的还都做不到满分。这种情况下我们谈什么健康中国?谈什么中国梦?谈什么健康梦?如果继续忽视对老人生活方式规律性、科学性的关注,健康中国的梦想恐怕难以实现。

所以,亦伴认为《2018中国老人生活行为图谱》至少有三个方面的应用价值:

第一,引入行为预警,健全老人安危确认制度。

第二,打破信息屏障,提升养老机构运营活力。

第三,构建良好家风,真正让子女常回家看看。

随着老龄化进程的加剧,“孤独死”在全球已成为一种越来越常见的社会毒瘤。为了遏制“孤独死”毒瘤的蔓延,日本政府在十年前就已经制定实施了老人的安危确认制度,采取了各种各样的方法手段,有上门体检,有电话问候,有公共事业部门及企业人员参与的监测。尽管采取了这么多措施,但最终的结果是:日本老人“孤独死”在十年间增长了三倍。