又是一年春节到,春节“恐归族”的种种抱怨再度“攻占”媒体和社交网络。“恐归族”有自己的苦衷,但是否太过自我中心,忘了换位思考?

临近春节,尽管很多人正为即将到来的团聚兴奋,却也有不少人为回家后可能面临的“亲情轰炸”焦虑。

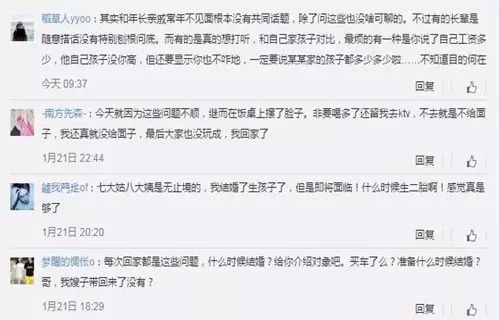

在社交媒体上,很多网友纷纷发出了“恐归”的言论:“因为有负担感,都不想回家了”、“七大姑八大姨的那些问题很多都涉及隐私,令人尴尬”、“每年都要面对这些,真的好烦”。

近日,“恐归”现象还带红了一首名为《春节自救指南》的歌曲。香港《经济日报》报道称,这首唱出一些年轻人心声的歌词中提到,每逢春节年轻人都被一众亲戚盘问个人生活,盘问后,亲戚又会攀比一番,称自己儿子读完研究生,又生仔结婚了,还考上公务员等。

▲

“恐归”现象带红了歌曲《春节自救指南》。

《香港商报》报道称,“找对象了没”、“一个月工资有多少?”,不仅时常令事业生活刚刚起步的年轻人感到尴尬,甚至还会有私生活被人干涉的些许愤怒。事实上,往年就有媒体曾经做过调查,显示70%在大城市打工的人会为春节回家而苦恼。“花费高”、“没面子”、“被逼婚”、“路途累”,都成为时下各大城市产生一批“恐归族”乃至“不归族”的直接原因。与此同时,每年春节过后,对于春节“没意思”、“没年味”的吐槽也一直没有间断。只不过,这些对春节的不满都并未阻挡人们返乡的步伐,定期造成春运这场人类历史上的最大迁徙。

然而,一群春节回了家的人,却因害怕被“逼婚”而选择租女(男)友。据《澳门日报》报道,为逃避逼婚,不少人租女友回家过年,两天一夜要价达2000至3000元人民币,此事引发舆论关注。有男士也瞅准“春节租友”商机,做起出租自己的生意,日租金都在一千元以上。

在很多“恐归”的年轻人、“大龄男女”不断吐槽之时,却似乎忽略了一个问题,那就是,父母亲朋询问生活状况、“逼婚”等行为,真如想象中的那般“恶意”吗?

《南方都市报》的一篇评论就称,年轻人的泪点与愤懑,长辈们却不一定能get到。《春节自救指南》的一场演出时,指挥金承志邀请了自己的母亲和姨妈去了合唱现场。听完这首歌,她们跟金承志说,“我们的出发点是为你们好,没想到你们是这种感受。”

嘲讽容易,说服很难。因为逼与被逼,念跟被念,全因两代人的出发点不一样。《春节自救指南》提到解决方案时也显得很无力。什么“收起我们的分歧,团圆才是我们的话题……春节自救不仅靠智慧,还需要爱常相随”……唱到后面就开始强行鸡汤了。

长辈们的出发点何尝不是爱?那么问题在哪?也许还是因为过节需要一团和气,大多数年轻人隐瞒了真实的生活观点,平等、理性就家庭价值展开的交流成为不可能。家庭内部坦率平等的交流方式建立不起来,恐怕谁也救不了可怜的过年“恐归族”。

除了亲子之间缺乏沟通之外,不可否认的是,“恐归”心理的产生,还有子女对父母缺乏理解、过于以自我为中心的原因。很多子女在抱怨父母和长辈不理解自己的同时,却忘了自己也没有理解父母、换位思考。

也有评论认为,强化集体主义、弱化个体的传统以及对家庭整体的重视,使得中国父母很难不把孩子大龄单身的事看做是自己的责任。大部分父母都会认为孩子大龄单身是自己的失职,是自己“没有能耐”,他们会产生内疚和焦虑感。

中国的人际关系里,人们表达关心的问候语,除了“吃了吗”“去哪儿呀”,还包括“孩子多大了”“结婚了吗”“有对象了吗”,这样的问候会给父母带来不小的心理压力。此外,出生在上世纪五六十年代的人,通常根深蒂固地认为,人生来就是应该要结婚的,男大当婚女大当嫁是获得幸福的必然渠道。

这当然与今天的年轻人想法有一些距离。但换一种角度看,熟人社会其实也并非一无是处,也有着温情和美好。你受不了的关心,也许正是亲情维系的方式之一(虽然这方式的确有改进空间);你讨厌被问及隐私,或许正是家乡那边自然的生存和相处哲学(尽管这种哲学多少有些不合时宜)。

你可以不认同他们的观点,但也不必无限放大自己的“遭遇”。话说回来,人活着当然要做自己,这一点没有错,但请不要只是抱怨。试想想,出门在外的你都“自我为中心”一年了,现在连七天的唠叨都忍受不了吗?

两代人之间存在代沟,往往是不可避免的现象,但血浓于水,年轻人若只为了自己纠结、恐惧的心态而“恐归”或“不归”,显然有些自私(同为年轻人,锐参考小编绝对理解大家的“恐归”心态且同样感同身受哦)。

东方网评论认为,游子归家、亲人团聚,是无数父母的心愿,也是中国人传统而朴实的家庭情结。诚然,对于在外的游子来说,工作上的打拼或许并不如意,生活上的压力每每袭来,甚至当初离家时确定的“小目标”难以实现。即便如此,我们也无需太在意别人的眼光,因为我们无法左右别人的眼光和对我们的评价,我们的快乐和幸福并不是在于别人的认可,我们工作和生活的目的也不是为了要向别人证明什么,而是要做到让自己满意。

只要为自己的目标努力了、奋斗了,今年比去年好,明年比今年进步,就是一种成功,就是一种收获。

至于怕父母催婚“唠叨”,其实也用不着惶恐。父母的年龄一年年变大,他们有的已经退休在家,有的身体不如以前,特别是过年时期盼着一家团圆、子孙满堂,我们不妨对父母的催婚和“唠叨”多一些理解、多一份宽容。同时,也不必为过年给父母送什么礼物而犯难。对父母来说,只要子女能回家“帮妈妈刷刷筷子洗洗碗,给爸爸捶捶后背揉揉肩”,他们就心满意足了。因为对父母来说,你能回家,就是最好的礼物。

子女与父母之间,大可“多一点真诚,少一点套路”,多一点沟通、少一点误解。父母毕竟已经老去,作为新一代的人,与其忙着恐惧,不如学会担当。

“每逢佳节被逼婚”,这不仅仅是中国人的烦恼,外国的“大龄男女”也面临着同样的问题。

当无名指上没有戒指时,甚至最自信的单身女性也惧怕回家时的羞愧感,担心受到失望的家人的指责。节假日会给众多单身女性带来压力,美国的单身女性也要面对这一心头之痛,她们称之为“感恩节逼婚”。

如今,一些美国女性会购买假的廉价“订婚戒指”,只是为了防止父母和其他亲友嘲笑和评价自己的单身状态。也许这听起来似乎是在逃避问题,但如果这能长久地堵住他们的嘴,同时你又不会被盘问“你交往了3年的男友怎么还不求婚”,那这30美元的投资可够划算了。

英国“内政部逼婚事务组”由英国政府外交部与内政部联合创立,其宗旨是帮助任何居住在英国境内的人们面对逼婚的难题。其官方网站上提供了随时可以拨打的求助电话和电子邮件地址。该事务组在网站上提供了详细的建议,以帮助不同的人群解决逼婚问题。

事实上,逼婚问题近年来一直困扰着英国政府。尽管逼婚事务组近4年来每年处理的实际案例都未超过2000例,但官方研究显示,英国每年被逼婚者很可能多达5000至8000人,女性居多。近年来,英国男人也面临这样的困扰。据估计,英国每年大约有1万桩逼婚事件,其中20%被逼婚的是男性。

对于注重孝道礼节的韩国人来说,中秋节是与春节一般备受重视的传统节日,人们纷纷回乡祭祖,与家人团聚。不过近年也出现了海外度假避“催婚”、“逆向探亲”等新趋势。

2014年,约有44.2万人在中秋节期间经由仁川机场赴海外旅行。这当中,年龄在30岁上下的韩国单身男女是“主力”,目的是躲避家人的“催婚”。据《韩国时报》报道,韩国婚恋交友机构对425位30岁左右的单身青年所作的调查显示,超过58%的人对中秋节并不期待,原因是不堪忍受不断催婚的亲戚给他们的压力。

日本社会目前的婚龄男女在婚姻问题上,多呈现出比较消极的状态,而这种“随你怎样,反正我不结婚”的坚定态度也让很多逼婚的父母逐渐心灰意冷起来。

一方面日本大龄青年们打定主意将单身进行到底,另一方面父母和子女就结婚问题实在是难以沟通,最后那些仍然不肯放弃逼婚的家长只好“皇帝不急太监急”,决定亲自出马,要代替孩子相到一个满意的对象。“代子相亲”宴会便在这类七旬老年人中流行开来。

“代子相亲”宴会是一个仅面向父母们的相亲宴会,组织者将参加者孩子的情况做成一本册子,里面主要记载他们的学历、职历、收入、婚姻状况等条件。父母们在宴会开始之前都会熟读这份册子,好在一开始就瞄准目标,然后双方父母根据条件先进行沟通,谈妥了最后才会“请出”自己的子女。

打开参考消息客户端看更多外媒资讯>>

与其忙着恐惧,不如学会担当。欢迎

转发分享↗↗