每次遇到客人询问合作时,总是会提到说:

「

有没有什么成功案例可以参考?」

这大概是在广告营销圈的人,最常被问到的问题吧。

但对于这问题,我想说些深一层的理解。

一般来说,我认为的成功有两种面貌:

1.成功都是还没失败而已。

2.自己的成功自己定义。

请注意第二句是反讽,就好像如果你去问人什么是成功,很多人可能会跟你说:成功就是每天过得开心啊,成功就是过得像自己啊之类的。

我也可以说我喜欢的就是成功。

但事实上我们早就知道,社会上的成功是有一定的样子。但如果你去问那些你觉得成功的人,他们又会说:

「

我觉得自己还没有成功,我还在努力中。」

这点在商业上特别的明显,我们时常可以看到许多品牌,在公司正兴盛时,有多少人拜读他们的经营法则奉为圭臬,而在倒闭失败后,又有多少人去谈论他们为何失败。

而这其中理论,都有相当程度的矛盾。

就如成功时你叫多角化经营,失败时叫作你分心不顾本业。

成功时是你善于放权信任他人,失败时叫你没有好好盯紧过度放任。

这感觉就好像学霸谈恋爱就是陶冶性情,你学渣谈恋爱就是不务课业一样。

在断定成功这事,并不是以最终结果来论断,公司经营到最后都是倒闭的,差别在于多久后倒而已,经营四十年倒闭跟经营四年倒闭是两回事。

所以要看成功,要看你在哪一个时间点下评论。

时常可以看到许多广告公司会摆上几个成功案例,或6个或9个排得好好的,做精美的页面放上他们的创意规划,再摆上几个厉害的达成数字等等。

然后三年过去,一样是那些成功案例摆着。

这时要问,是这三年来忙到没时间更新新的成功案例,还是这三年来就没有其他成功案例了呢?

而广告营销是这样的,

大多数情况人家做过的你再做,就不太可能会成功了

,因此那些看见成功案例而合作的厂商,做出了自己的东西时就会发现,如果失败了,那他们就会说:是你的品牌定位不对、产品竞争力不够;是你预算不足、扩散度打不出来;是创意被你们改过了、是文案被修改了。

就

如同之前直播刚开始时,有多少人说得一口直播商业经,现在直播开始下滑后,大家却说是风口过了呢?

在营销公司和广告公司里,成功案例是一种跨越时空的存在。

至于在文案上的成功案例,最常有一种误解,这点我在为什么你不敢说自己会写文案里说过。

许多人看见文案的成功案例后,就会认为照这样写,可以解决一切营销的其他问题,仿佛照着成功写法,就可以忽略产品属性不同、品牌资源投入差别、受众族群理解程度,跟更多策略上根本上的差异了。

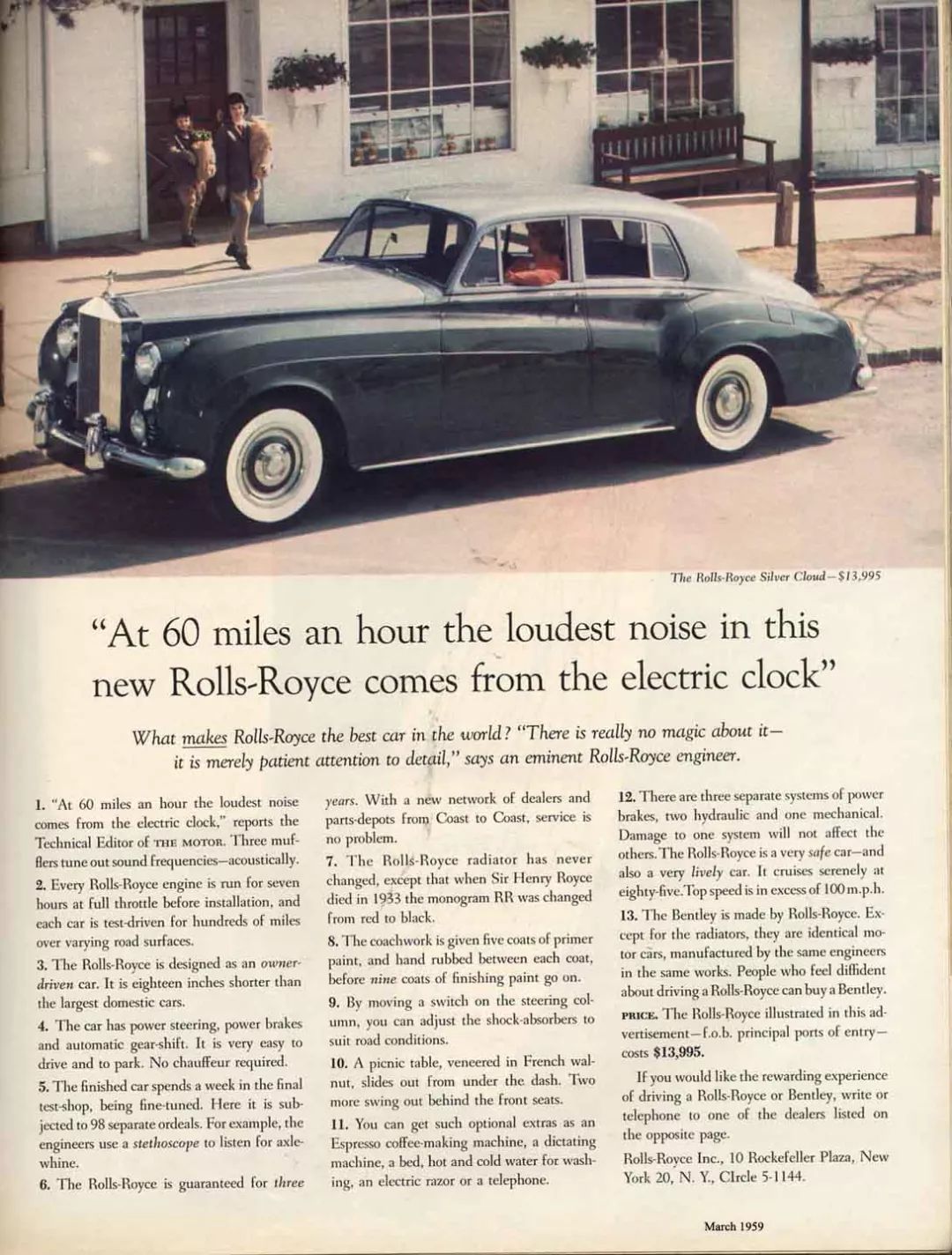

许多人都一定在文案教学书里,看过这个案例:

「在时速60英哩时,这辆新款劳斯莱斯汽车上的最大噪音来自它的电子钟。」

这是大卫奥格威在1957年(也有一说是1958)时,帮劳斯莱斯所写的一则文案。

其源由为大卫奥格威看见了车子的使用说明书里,有着各种对车子的描述,然后他看见这一句,觉得绝妙,因此拿来当作广告标题。

你可以在一些教学文中看到是这样解释的:「不用形容词写出好文案。

」

也可以看到是这么说的:「好创意是抄出来的,看,广告大师也是从抄开始

」

,指抄产品资料这事。

也有说「细节决定成败,从产品细节找出文案亮点。

」

还有说「现在资讯太多,你说得太多不会有人想看,你要给人明确的定位。

」

这些都是举这则经典成功案例后的解释,都有道理。

前阵子看见了一本书,是2016年出版文案教学书“尖叫感:互联网文案创意思维与写作技巧”里面也放了这一句案例。

一则经典的文案,被大家流传传颂,这是可以理解。但是经过了50年以上,这之中的传播媒介、广告思维、社会价值观,都已经有了许多改变。

而这案例,还一样适用吗?

让我们以两点来思考:

一:这样的案例如果适用的话,那这么多年来,应该有以此案例延伸出来其他成功案例。这时要更贴合时事,应该举更贴近的案例才是。

二:这样的案例背后的理论是不适用的,因此这么多年来并没有产生出其他成功案例,所以只好举当初的成功“经验”来做为举例。

案例应该是为了解释理论所产生的,如果没有理论,那就是单纯经验,不足以做为任何佐证的基础。

尤其在商业上的经验,往往与时机有很大的关系,过了这村就不起狂风,少了那店就没了胖猪。

到现在还在举几十年前的文案例子,那这几年文案人都在做什么呢?要解释理论也该用新的例子来解释吧,就好像场景化文案还在说王老吉,讲内容行销还在说米其林,难道这几年都没其他品牌在写场景化文案了,都没人在做内容行销了吗?

那他们成功了吗?

分享成功案例是常见的宣传方式,但却也可能是最危险的一种,一部份对你的成果会有高度的期待,一部份又可能因此砸了你的招牌。

商业的任何成功不是只是一件事做好而已,更不可能单纯是文案写好而已。

通常是一个个环节的组成,可能是你请到了一个人,然后做了一个很棒的决策,在刚好的时机推出,并遇到了很好的合作伙伴,市场也正成熟了,最后推动了巨轮,滚到了成功的那端。

去分享成功案例,就容易让人看见那巨轮,而少看见了环节。

大家当然都喜欢看故事,

故事的最高潮来自于那最后一击,但故事前面的铺陈同样重要。

而我一直都知道,成功不在我们,我们只是从众多的经验中,学习到如何写出符合需求的文案。

教理财而不该教发财。

教追求爱情而不该教追求一夜情。

教如何写出适合的文案,而不是教如何致富爆卖的文案。

没有那种东西,有也只是「幸存者偏误

」

而已。某个商品卖出了千万,不代表是文案写得极好,只是这文案适合这商品,而没有写得太差而已。

写文案的技术并不是写出会卖出商品的文案,而是写出会影响人们情绪的文案。

至于

影响情绪后,他们会做出什么行动,则是要看其他因素的引导。

像有人心情低落会想去吃东西、有人会想去旅游、有人想吃几场鸡、也有人想找人哭诉找不到人,只好上网发文。

更有人就这样辞职去追梦了。

我们面对的是人,而不是成功。

就好像我们应该专注经营每一天的生活,而不是成功人生的步骤。

商业上总有一群人,不分年龄族群职业,他们总是喜欢听这样的故事,看这样的案例,我就说是吸毒的人。

Johann Hari (《Chasing theScream》 一书作者)在 TED Global London 的演说“你对上瘾的所有认知都是错的”里提到:

心理学家布鲁斯亚历山大(Bruce K. Alexander)认为这些过往的实验设计上有问题,因此他曾做过一系列“老鼠乐园”实验,让老鼠处在能够快乐玩耍、吃喝、并跟其他老鼠交配的地方,在这样的情况下,老鼠不会去喝掺了毒的水,也不会上瘾。因此研究结论是:

-药物上瘾只是上瘾问题的一小角,大部分的重度上瘾与药物跟酒类无关。

-与其说是个人问题,上瘾其实是社会问题。当社会中的连结因为外在或内在的力量而被打破,各种上瘾就会剧烈增加,在极度碎片的社会中成为普及。

-在碎片化社会中上瘾案例大量增加,是因为人们用这种方式来适应极端的社会混乱。

上瘾是一种适应的形式,不是可以被治愈的疾病,也不是能够透过处罚或教育而纠正的道德错误。

以上资料来自于《人都需要连结,而这可能是吸毒成瘾的真正原因》泛科学2015.11.02

我想到这概念,放在商业世界中似乎也是一样。

成功故事就是一种让人上瘾的感觉,看着故事的历程,顺理成章的成功,过程中的痛苦都像是为了最后成功所铺陈的石头路,一路走到最后取得奖杯,昭告天下:成功了。

阅读者一遍又一遍地看过,并认为自己从中学习到了一些知识与智慧,也就觉得自己眼前的石头路似乎又铺得更加长远,离成功也就更近一步了。

而这样的吸毒者,往往是在商业世界中迷惘,没有方向也没有目标,像是想创业却认为自己没资源、想离职却没勇气、想跨产业突破困境却缺少关键技术……等,这些

正处于迷惑之中,并且身边没有人与他有所连结、也没人能够帮助他时,他就会去追寻成功案例的毒。

企图从成功案例中找出可依循的路线,仿佛走夜路时看见前方有人,就跟着他走了,却

忘了自己根本不是跟他同一目的地。

这种吸毒的过程,就是我们迈向商业世界中,最应该小心的陷阱。

当你的老板总是问:

「

这个有人做过吗?他们成果如何呢?」

当你看见新机会时是:

「

这个会成功吗?有别人成功了吗?

」

当你写文案时总是想:

「

同业都怎么写的呢?有人这样写吗?

」

那你就是在这上瘾的过程,你脱离不了寻找成功案例,只能在别人的阴影下活动。

写故事的人只是写故事,而看故事的人如上瘾般,不断地推波助澜,也让写故事的人得到了成就的回馈。

一遍又一遍,诉说自己的经验,仿佛多说一次就再成功一次。

成为另一种上瘾。

说了这么多,那成功案例难道都不重要吗?都不看吗?

当然要看,而且要认真看,然后去分析、思考、拆解。

一、分析:

以研究的精神去分析每个案例,从时代背景、品牌资源、策略规划、执行细节等去分析了解,为什么这一个案例在当时会成功。

这是看每一个案例最基本的精神。

二、思考:

用不同的角度检视思考这案例,如果当时某个因素改变了,这依然会成功吗?有办法加入不同的因素,让这个案例更成功吗?