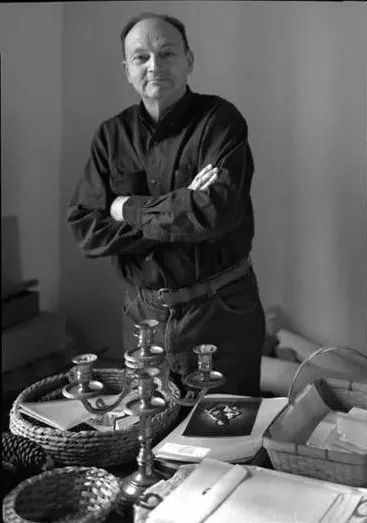

米歇尔·图尼埃

米歇尔·图尼埃(

1924-2016

),法国作家,代表作有小说《礼拜五或太平洋上的虚无缥缈境》《桤木王》等,擅长以传统形式表达哲学思想,寓才思于典雅见解的形式之中。

米歇尔·图尼埃作 王旻译

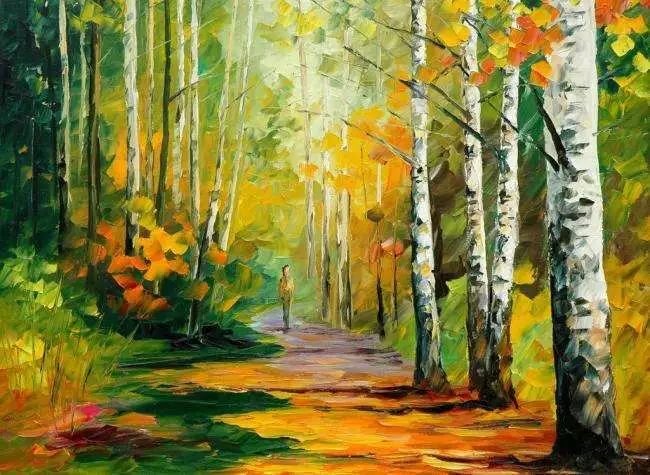

如果您仔细观看一道风景——山坡、树林、房屋、河流,还有道路,那么您会发现风景的和谐往往在于固定不动的主体与交通线之间的微妙平衡,其中甚至不需要人,因为这种动与静的游戏不需要任何奔跑者或沉睡者来参加,有景物就足够了。

景物中有一些是中性的,观赏者既可信目浏览,又可定睛凝视,丘陵、山谷和平原便是这种类型。每个观赏者都可以根据自己的意愿,赋予景物以活跃性或稳定性。另外一些景物,主要是树和房屋,则具有生根性。其他的,如路和河流,则由于某种或强或弱的活力而显得生机勃勃。

一定要促成景物间的平衡,并将它保持下去。一个灯塔竖立在波涛拍击的暗礁间,一座堡垒坐落于难以攀登的岩石高处,一间樵夫的茅屋隐蔽在无明路可循的树林中,这些景物不可避免地被笼罩上一种非人类的气氛,置身其中会感到孤独、恐惧,甚至有罪。这是因为它们都包含着过多的凝滞因素,一种类似监狱般的钳制心灵的死寂。

但是,与之相反的不平衡性也并非不严重,正是它不断催生着现代生活。城市兼具两种功能:最基本的是居住功能,其次是交通功能。现在,我们到处都能感觉到,居住功能被忽视而成为交通的牺牲品,为了使城市更加畅通,我们失去了绿树、喷泉、市场和陡峭的河岸。城市也越来越无法居住了。

筑路材料与道路宽度起着同样重要的作用。人们用沥青公路代替了乡村石路或土路,改变的仅仅是一种颜色,却搅乱了生动的视觉和村庄的感觉。因为石头或泥土表面粗糙不平,容易渗透,因此吸引了人们的目光,地面的渗透性让人不禁去猜测它的深度。然而极其光滑又不易渗透的带状沥青路面却使目光游移,并转向远处的地平线。树木与房屋的根基被鳗鱼般蜿蜒的公路破坏,看上去就像摇晃着要从滑梯上滑下来一般。因此,无论我们如何夸赞古老粗糙的花岗岩路都不为过。它将一种绝对的个体性和一种不可摧毁的圆润光滑,奇特地连接了起来。正是这所谓的个人主义,造就了花岗岩路的不规则性和长满青草的缝隙,它们愉悦了眼睛和心灵,但对车轮却绝非乐事。

因为车轮和脚有着不能并存的要求,这是我们文明的—个小悲剧。车轮希望柏油路平展而有黏着性,它讨厌下陷、颠簸,尤其不喜欢侧滑失去控制。脚则能适应这些情况,甚至那些滑动失足都会令它高兴。它最喜欢在多沙的或含沙砾的地面上轻轻摩擦,陷进去一点却不要太多,就像踩在割绒地毯上一样。它不想被毫无弹性的地面生硬地弹回。阳光下的几缕尘埃,下雨时的斑斑泥浆,全都让生活显得更美好。

原载于《世界文学》2005年第4期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

相关链接:

小说欣赏|米歇尔•图尔尼埃【法】:阿芒迪娜或两个花园

散文品读| 米歇尔·图尼耶【法国】:钥匙和锁

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]