本文摘编自“吾乡”系列名家散文集之丰子恺《若爱世界都可爱》,另已出版沈从文《我自故乡来》、老舍《人老舍不得》

01

从腊月二十起,每天吃夜饭时光,街上叫“火烛小心”。一个人“蓬蓬”地敲着竹筒,口中高叫:“寒冬腊月!火烛小心!柴间灰堆!灶前灶后!前门闩闩!后门关关……”这声调有些凄惨。大家提高警惕。我家的贴邻是王囡囡豆腐店,豆腐店日夜烧砻糠,火烛更为可怕。然而大家都说不怕,因为明朝时光刘伯温曾在这一带地方造一条石门槛,保证这石门槛以内永无火灾。

廿三晚送灶。灶君菩萨每年上天约一星期,廿三夜上去。大年夜回来。这菩萨据说是天神派下来监视人家的,每家一个。大约就像政府委任官吏一般,不过人数(神数)更多。他们高踞在人家的灶台上,嗅取饭菜的香气。每逢初一、月半,必须点起香烛来拜他。廿三这一天,家家烧赤豆糯米饭,先盛一碗供在灶君面前,然后全家来吃。吃过之后,黄昏时分,父亲穿了大礼服来灶前膜拜,跟着,我们大家跪拜。拜过之后,将灶君的神像从山上请下来,放进一顶灶轿里。这灶轿是白天从市上买来的,用红绿纸张糊成,两旁贴着一副对联,上写“上天奏善事,下界保平安”。我们拿些冬青柏子,插在灶轿两旁,再拿一串纸做的金元宝挂在轿上;又拿一点甜塌饼来,粘在灶君菩萨嘴上。这样一来,他上去见了天神,粘嘴粘舌的,话说不清楚,免得把人家的恶事全盘说出。

廿三送灶之后,家中忙着打年糕。这糯米年糕又大又韧,自己不会打,必须请一个男工来帮忙。这男工大都是陆阿二,又名五阿二。因为他姓陆,而他的父亲行五。两枕“当家年糕”,约有三尺长;此外许多较小的年糕,有二尺长的,有一尺长的;还有红糖年糕、白糖年糕。此外是元宝、百合、橘子等种种小摆设,这些都是由母亲和姐姐们去做,我也洗了手去参加,但总做不好,结果是自己吃了。姐姐们又做了许多个年糕,形式仿照大年糕,是预备廿七夜过年时拜小年菩萨用的。

02

廿七夜过年,是个盛典。白天忙着烧祭品:猪头、金鸡、大鱼、大肉,都是装在大盘子的。吃过夜饭之后,把两张八仙桌接起来,上面供设“六神牌”,前面围着大红桌围,摆着巨大的锡制的香炉蜡台。桌上供着许多祭品,两旁围着年糕。

记得那时我所欣赏的是“六神牌”和祭品盆上的红纸盖。这六神牌画得非常精美,一共六版,每版上画好几个菩萨、佛、观音、玉皇大帝、孔子、文昌帝君、魁星……都包括在内。平时折好了供在堂前,不许打开来看,这时候才展览了。祭品盘上的红纸盖,都是我姑母剪的,“福禄寿喜”“一品当朝”“平升三级”等字,都剪出来,巧妙地嵌在里头。我那时只七八岁,就喜爱这些东西。这说明我对美术有缘。

“廿七廿八活急杀,廿九三十勿来拉。初一初二扮赌客,你没铜钱我有拉。”这是石门湾形容某些债户的歌。年中拖欠的债年底要来讨,所以到了廿七、廿八,便活急杀,到了廿九、三十,有的人逃往别处去避债,故曰勿来拉。但是有些人有钱不肯还债,要留着新年里自用。一到元旦,照例不准讨债,他便好公然地扮赌客,而且慷慨得很了。我家没有这种情形,但是也总有人来借掇,也很受累。

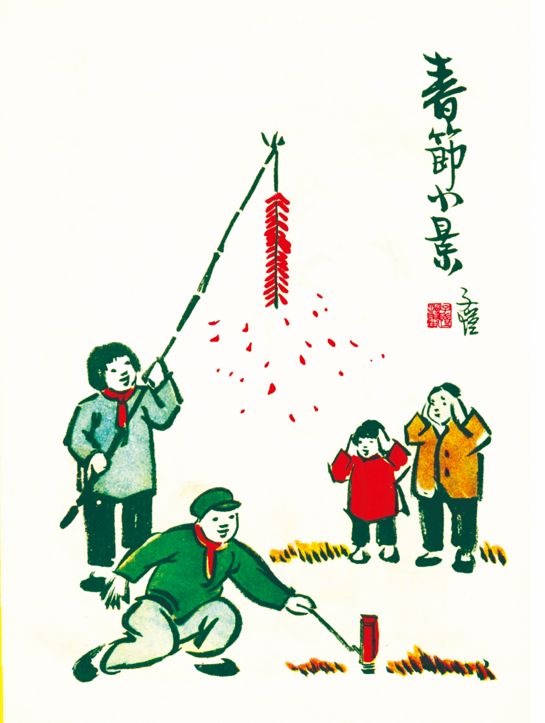

吃饭时母亲分送压岁钱,我得的记得是四角,用红纸包好,我全部用以买花炮。吃过年夜饭,还有一出滑稽戏呢。这叫作“毛糙纸揩窪”。“窪”就是屁股。一个人拿一张糙纸,把另一个人的嘴揩一揩。意思是说:你这嘴巴是屁股,你过去一年中所说的不祥的话,例如“要死”之类的,都等于放屁。但是人都不愿意被揩,尽量逃避。然而揩的人很调皮,出其不意,突如其来。哪怕你是极小心的人,也总会被揩。有时其人出前门去了,大家就不提防他。岂知道他绕个圈子,悄悄地从后门进来,终于被揩了去。此时笑声、喊声充满了一堂。过年的欢乐空气更加浓重了。

03