高脚凳,一杯渐渐冷下去的红茶,这样的冬季,不适合菊花茶的清凉枯萎的沧桑,像李宗盛蓦然回首,老翅几年寒暑的情歌忧伤。

隔壁的男生,读着木心,瞥一眼,“西班牙”三个字的余地,令我心知。

很想和他打一声招呼,表示惊喜,并顺便推荐《温莎墓园日记》,但跃跃的心情终于归于岑寂。

他在抄写着里面闪烁着才情与慧黠,模仿日本俳句的句子,用自动铅笔,小心翼翼,并时不时拿出手机,一板一眼,规规矩矩地拍下来。

我仿佛看见,从前的自己。

纤细薄脆的青春,俯拾即是的人造浪漫温情,像一盒圣诞节时候的德芙巧克力,白色的,含在口里,百分之百的丝滑甜蜜,百分之百的沉醉入迷,百分之百的,以为过了一个诗意饱满的冬季。

其实,不过是一块巧克力,放着它,也迟早会融化,终有那一天。

另一边的女孩子们,欢快讨论赵树理,或许只是不经意提及他的名字,我仿佛看见王尔德,撩起裤腿在那里剔牙齿。

怎么说呢,和我没有关系的。

打开手机,准备找一首轻快温暖,或者悠扬舒缓的歌来听,发现张嘉佳的电影发布主题曲MV,是陈奕迅的老歌《十年》,由李宇春和梁朝伟演绎。

打开之前的半秒钟,在心里掂量,这样两个人,这样一首情歌,我突然打了一个嗝。

偏偏是这么样一首歌啊。

生生过去了六年吧。

那时候,天真烂漫地像池塘上的春草,像三月碧空中的纸鸢。

你在江南水乡,那个在历史书上面出现过的城市,不是在流连江山如画,或者把酒话桑麻,不是感叹小桥流水人家,或是泛舟撩清波。

你说捕一个短暂的片刻,难得再难得拨来电话,因为奢侈,因为一寸光阴一寸金,因为光阴似箭,日月如梭。

天那么高,那么寥阔,阡陌交通,鸡犬相闻的乡下,空气那么清明,阳光屏气凝神,人烟那么稀少,它们都在等你的下文,等你迢迢遥遥一颗心,支支吾吾掖着几句话要说。

你却唱起了歌,就是这首《十年》,真是病得不轻伐,长途电话不要钱,那时候用得还是山寨版苹果,今天,时过境迁,换了实打实的,不是冒牌货,真金不怕火炼,人却被光阴淹没。

还是物质最长久,还是神经病记性太好,还是红茶最贴切,不甜不苦,不冷不热。

听完他们的版本以后,情不自禁,泪眼朦胧,真是无可救药,无能为力,真是拿我自己没有办法,嗳。

梁朝伟那吐字不圆润的国语,中气足够,些微沉涩,平淡的沧桑,不撕裂,不癫狂,足够打动一颗善感的心。

没有人是我的毒药,没有人是我的刺青,没有人是我的偶像,没有人敢在我心里摇旗呐喊,占山为王。

但是梁朝伟三个字,是我的曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

也不知道何时,也不知道何地,什么天气,穿着什么颜色的衣裳,也许只是布宜诺斯艾利斯逼仄燠热的出租房顶,他的那件白色T恤衫,叫我不能释怀。

后来,一个四十岁的男人揶揄我,你就喜欢那种调调,是的,我就喜欢这种调调。

他不用跳舞的,像郭富城,动得天地震颤,花枝招展,不像老情种学友哥,一根手指那样荡着,荡在半空中,一只手那样举着,好像在说,你还不感动,你还不感动,手都要酸了,于是眼泪掉下来。

也不知道是为之表情达意苦,还是为之劳心劳力苦。

就像朋友F说过的,

他唱歌不讲技巧的,但就是会唱歌,没办法。

他就往那里一站,自然眼神就定住了,飞蛾注定要扑火,老夫巧妙承住蜩,水滴石穿。

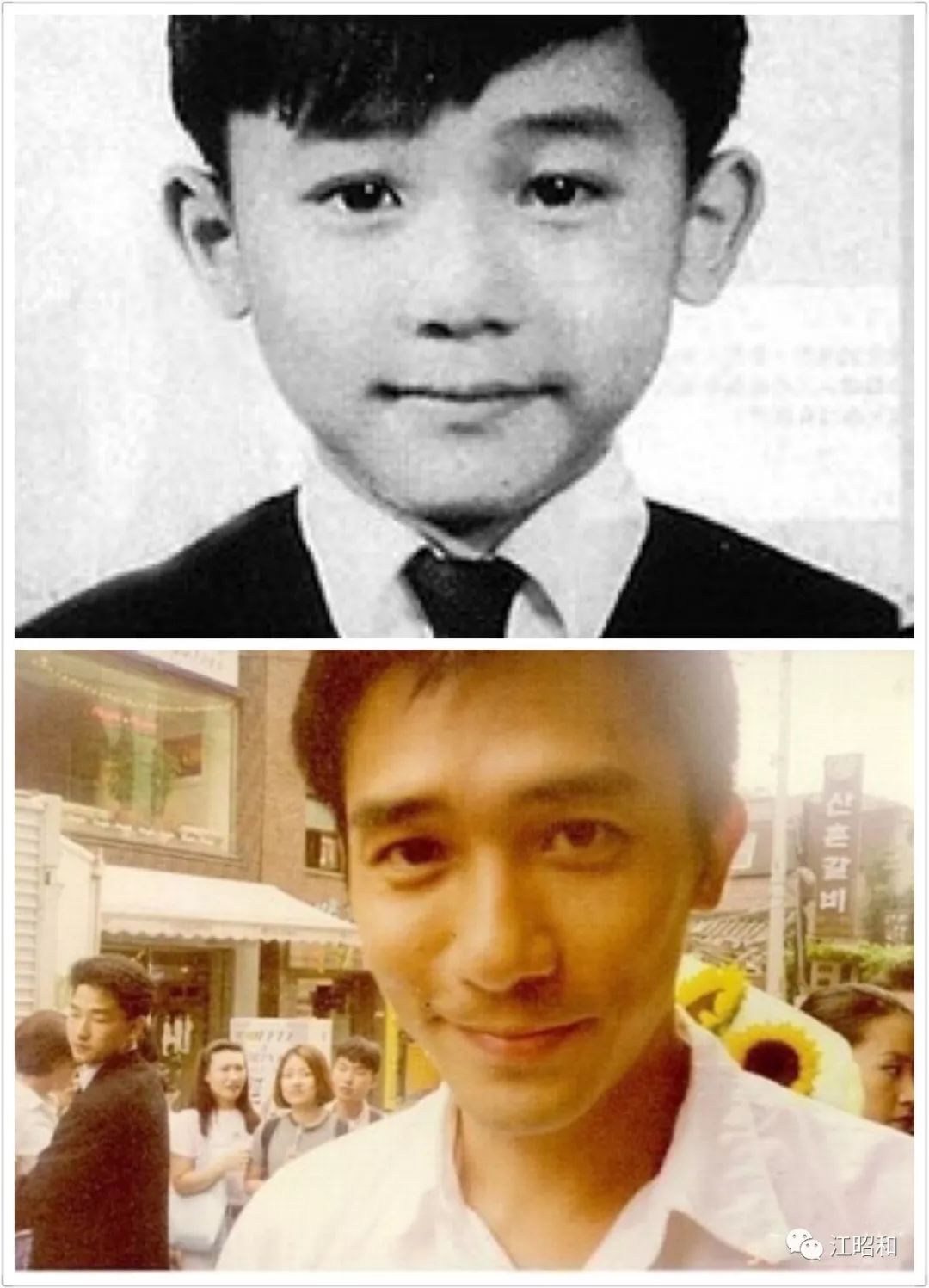

梁朝伟这个男人,好得来,从《花样年华》到《色戒》,到《2046》,他的那身西装,直挺挺的,头发,油亮亮的,那副造型,真是销魂,要人命,多的是男人有镜子,有梳子,有一双活动的手,有一双与人对望的眼睛,就是没有一个人,造化钟神秀似他。

李安电影之后,读张爱玲小说,所有男主角,一概自作主张幻化成梁朝伟的形象,除了乔其乔,那个该是张国荣,末世颓靡阿飞形象深重。

神化一个人,是世间最大的悲哀,爱情如是,友情如是,七情六欲都如是。

听了这句话,梅艳芳幽幽的眼神,在沧海桑田几百年的香港街头对面,一阵冷洌洌的眼风,怨气逼人地飘过来,欲言又止,吞吞吐吐。

“你比我明白,你自然较我明白,你又不是我,你置身事外,你说话底气足,你又不曾被他刮目相待,他送了一座好床给我,姐姐妹妹羡慕死了。”

我脑海里,她用粤语幽幽地说,又别有一番黯然销魂滋味,如果是国语,天,琼瑶阿姨,请回去你的一帘幽梦。