© 原创优质出品 严禁复制转载

此心安处是吾乡

捡云书屋藏来楚生作品展

谁能称得上二十世纪篆刻大师?

2002年3月,篆刻家、西泠印社社员林乾良曾以个人名义发起了一项遴选活动,向活跃于国内及日本的篆刻家们抛去了这个问题。

他以问卷调查的形式,共发出

两百多封信

,要求在一批篆刻家名下圈定20-24名。

问卷共收回

一百一十八份

,包括西泠印社社员,以及各地印社社长及知名篆刻家的反馈,共圈定了

2315人次

。

第一名,当之无愧

吴昌硕

。

第二名,俩位并列——

王福庵,来楚生

。

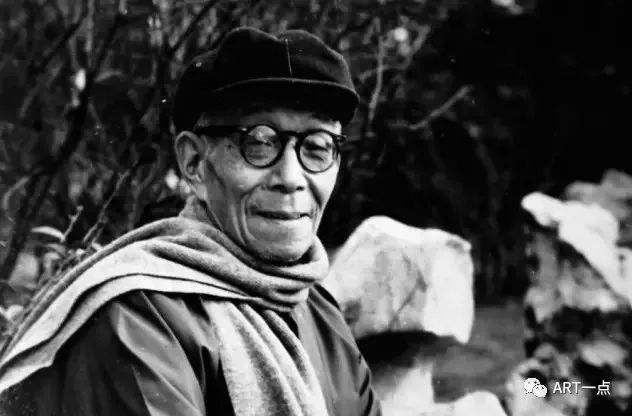

来楚生

1904-1975

原名稷勋,字鳧,后字楚生,以字行,号然犀、楚鳧、负翁,晚更号初生、初升,浙江萧山人。1921年入上海美专。1924年在杭州组织“莼社”。后移居上海,课徒鬻艺。生前为西泠印社社员、上海中国画院画师、上海市文史馆馆员等。

江浙一带,若提起“来”姓,便知定来自杭州萧山。来楚生先生,正是萧山人。

如今,从杭州市中心出发上高架,往南过钱塘江,大约半小时就能到滨江西兴——这里原本属于老萧山的地界。

江虹路襄七房159号门牌后,是一幢黑瓦白墙建于清代中晚期的传统民居院落。

透过保留至今的砖雕门楼向里看,尚能看到典雅的花格木窗、精致的檐廊雕刻——来楚生前半生的一段,就在这里度过。

来楚生故居

来楚生故居列入历史建筑

相比起吴昌硕和王福庵,来楚生先生的名字,知晓的人要少得多得多。

从艺术方面而言,这似乎没有道理。来楚生先生书、画、印皆能,尤其篆刻,篆刻家钱君匋先生曾评价他:

“二十世纪七十年代能独立称雄于印坛者,唯楚生一人而已。”

他还培养了一大批书画、篆刻人才,可以说,如今活跃在上海书坛的中青年,大多得到过来楚生先生的指导。

但如果说,在中国这样的人情社会,艺术家若要显名于世,在艺术之外还需擅长自我经营、广交人脉、八面玲珑,那么,来楚生先生无疑是吃亏的。他一生正直耿介、低调讷言,甚至给自己刻了一方自用印,叫

“闷胡庐主”

。这正是他对自己不善言辞的自嘲——在萧山方言里,管这样的人叫“闷葫芦”。

来楚生先生的家人曾回忆,不论去授课还是去作客,他总是身着一件旧大褂。家人劝他置一件新长衫,他却不屑地说:‘难道穿了这件衣服就不认得我来楚生了?’”想来,无论是生活或艺术,他都不屑于包装自己。

或许是他深知,后世有知音。

“捡云书屋”

主人

蒋再鸣

先生,多年来一直悉心寻觅珍藏乡贤来楚生先生的作品。

2017年11月18日

,受萧山文化部门的邀请,

“此心安处是吾乡——捡云书屋藏来楚生作品展”在萧山画院开幕,特别展出蒋再鸣先生多年来珍藏的来楚生先生佳作90余件。

这是一个萧山人为萧山人做的展览。从这个展览开始,“被低估”的来楚生先生及其艺术成就,将在他的故乡萧山,重新被发掘、被认识。

/ 1 /

二十世纪的中国画坛,群星璀璨,但集书画印“三绝”的艺术家屈指可数,来楚生先生便是其中一位。在书画界,他是继任伯年之后有一位极具影响力的“萧山人。”

来楚生先生祖籍萧山,出生于武昌,少年时随父亲返回萧山。上世纪30年代末,定居上海,直至1975年离世。

文革期间,有几个学生不避当时的恶劣环境,来向来楚生先生学习书法。他不仅分文不取,还经常倒贴纸墨,供学生学习。

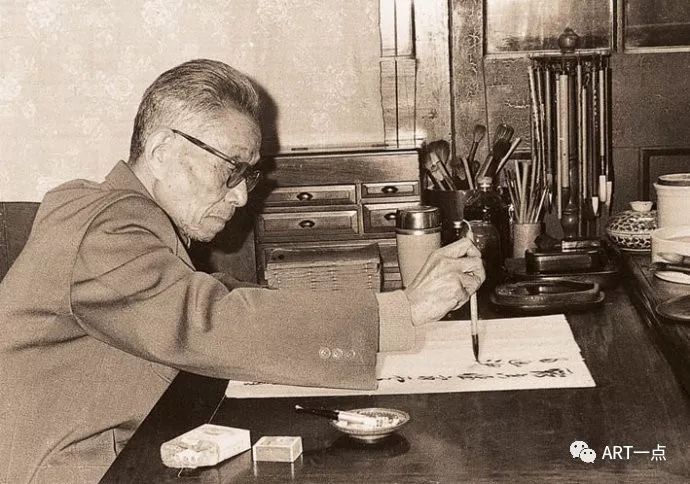

那已经是他生命的最后几年。十余岁的

瞿志豪

经“隔壁阿娘”,事实上是来楚生女儿的婆婆介绍,前来拜师,学了几年画。由于年纪和来先生外甥女差不多,瞿志豪称来先生“外公”。在他的记忆中,那时候的来楚生

“头发有些灰白,向后倒梳,戴眼镜,中等身材,穿一件灰色中山装,一个老知识分子的样子。”

当时的瞿志豪并不知道,来楚生先生已深受胃病和时局之害。那段黑暗的日子,在他记忆中,却因常常坐在桌前临习“外公”的书法与画作,而多了一些温暖的色彩。十五岁的他有时放学后来画室,却发现来先生在午睡。于是他小心地放下书包,轻轻抽出一张毛边纸,开始临习上周布置的书法作业。阳光从窗外洒下来,照在这一老一小身上。窗外口号还不时响起,天边有鸽子飞过,那是1970年的一个午后。

1970年下半年,学生

方传鑫

第一次带着习作,叩响来先生家门。

“先生看了我的习作后说,写得蛮好,你是唱小生的,我是唱花脸的。接着又说,你年纪轻轻学啥字?我如像你这个年纪,身体好好的,不如去学推粪车,我年纪大已经没办法了,只好每天写写,画画,刻刻(大概意思)。”

上海某地段医院的放射科医生

张用博

,也跟着来先生学艺。在他的记忆中,“总是看见他在写字台上写字,基本上写的都是行草书。他左侧案头放着一部厚厚的《十八家诗抄》,用毛太纸(一种比毛边纸略薄的手工土纸 ) 抄写,只是有人上门索书求画或是请教他一些问题时,才会停下来。……他写完一张,总是折好放在左面抽屉里,在他离开写字台时,我就会不失时机地拿出来看,并问他,这些派用处吗 ? 他回答也几乎是同一内容:‘当草纸用。’”当我说那就给我吧,他会习惯地再检视一番,抽掉几张不太满意的,然后再交给我,笑笑说:‘这些都没毛病。’”

方传鑫说,在那个时代,先生传授学生艺术,是要冒极大风险的。他每星期去先生家一次,所见与张用博一样——先生绝大部分时间在写字,他静静地写,学生在旁默默地看。

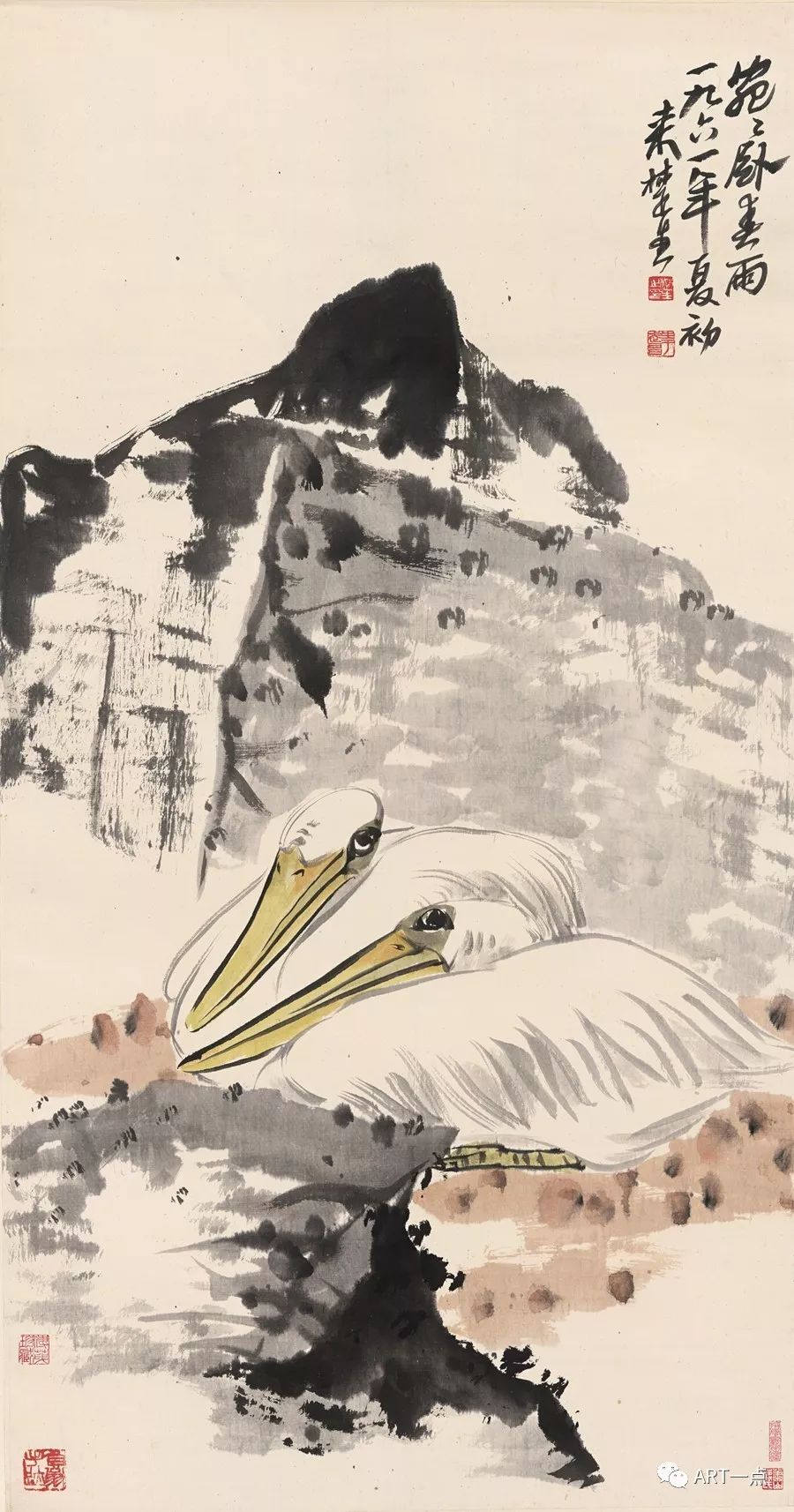

来楚生

宛宛卧春雨

对艺术这件事,来楚生先生的姿态放得极低,内心却将看得极高。

知交故友们说起他,评价最多的便是正直耿介,外冷内热,清冷寡言的性格。这样一生恭谦,更不善自我包装与交际的性格,或许正是让他与外界有所距离的原因。

来楚生对外界的纷扰并不计较,也不在意。

上世纪三十年代,他拙朴浑厚的画风与当时上海滩娟秀的审美趣味格格不入,过得清贫。即便如此,也从未想过改变自己的艺术风格以谋求更好的出路。早年一方朱文印印款便刻着:“余画多水墨,不喜施脂粉,以迎合时凉也。”可见一斑。

瞿志豪还讲过一个故事。

1972年,东方红书画出版社(即今上海书画出版社)计划出一本挂历,点名邀请来先生画其中的一张,请时任编辑的余白墅先生完成此事。来楚生就提供了一张《鱼》,构图是八大山人一路的。不几天,白墅先生又来来楚生家,面露难色,说驻社工宣队头儿看了以后不大满意,建议来先生在图上加几笔水草。

来先生摊开画,身体往后微仰,看了一回,然后,他迅速卷起画,直接放入抽屉。余白墅着急了,央求着说还是加画几笔吧,我要拿回去交差的。来先生看了白墅一眼,淡淡地说:“他画,还是我画?”。

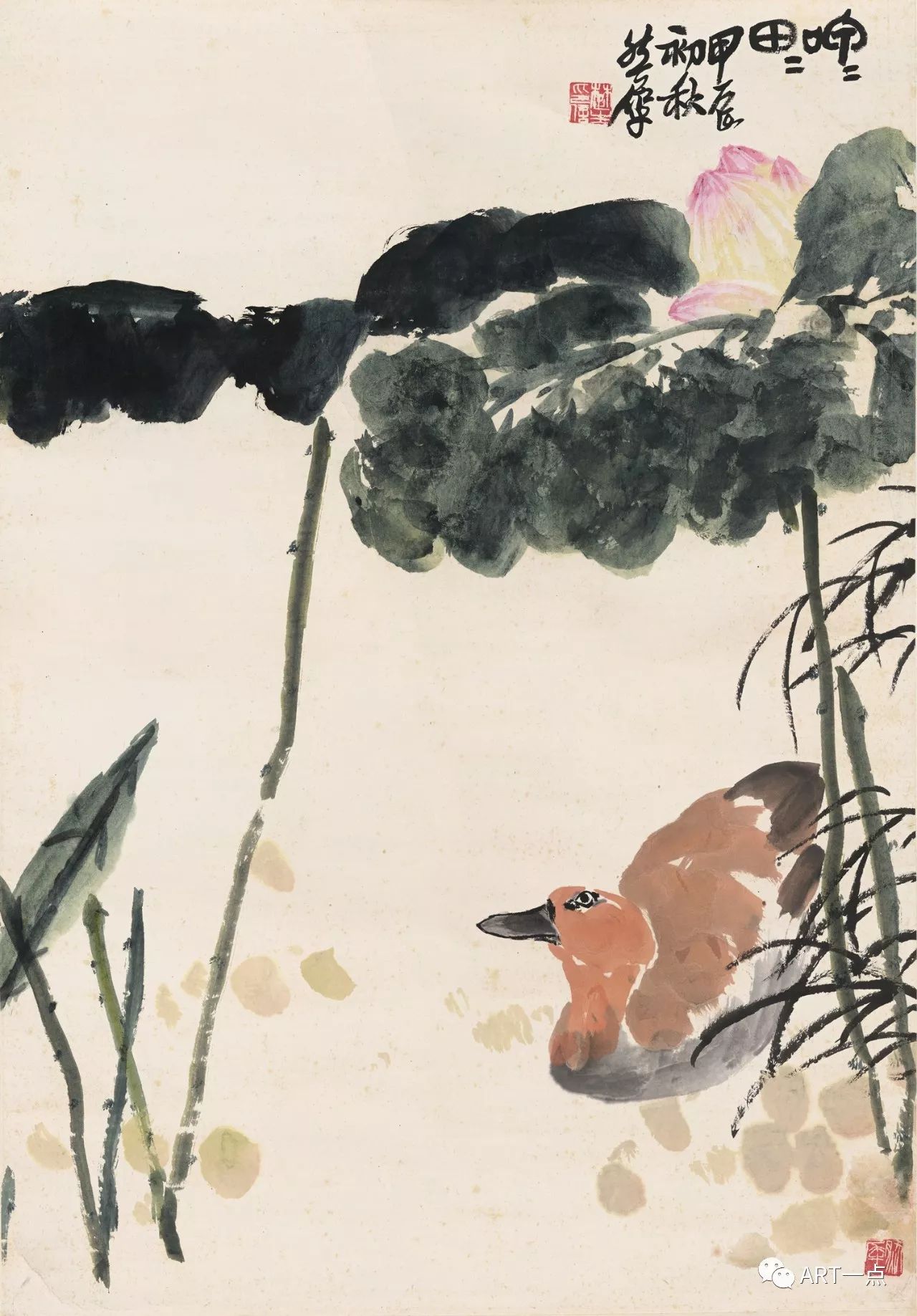

呷呷田田

幸运的是,来楚生虽不善交际,但一生都处于艺术繁盛的中心,拥有

潘天寿、唐云

这样的知交好友。早年在上海艺专,他结识了大他六岁的潘天寿,终身保持着亦师亦友的关系。他们志趣相投,时常探讨画学艺理,来楚生的绘画、书法也深受潘天寿影响。据童衍方回忆,潘天寿每次去上海,固定的落脚点便是来楚生家里。潘天寿的夫人何愔与来楚生的夫人赵履真也亲如姐妹,直到文革期间,潘师母每次到上海还必来看望来楚生夫妇。

在杭州,来楚生参加

“莼社”

,也成为西泠印社早期社员,遇到了众多至交好友。期间,

王一亭、潘天寿、朱闻韵

等还为来楚生代订润格,刊登在1935年10月15日的《东南日报》上。

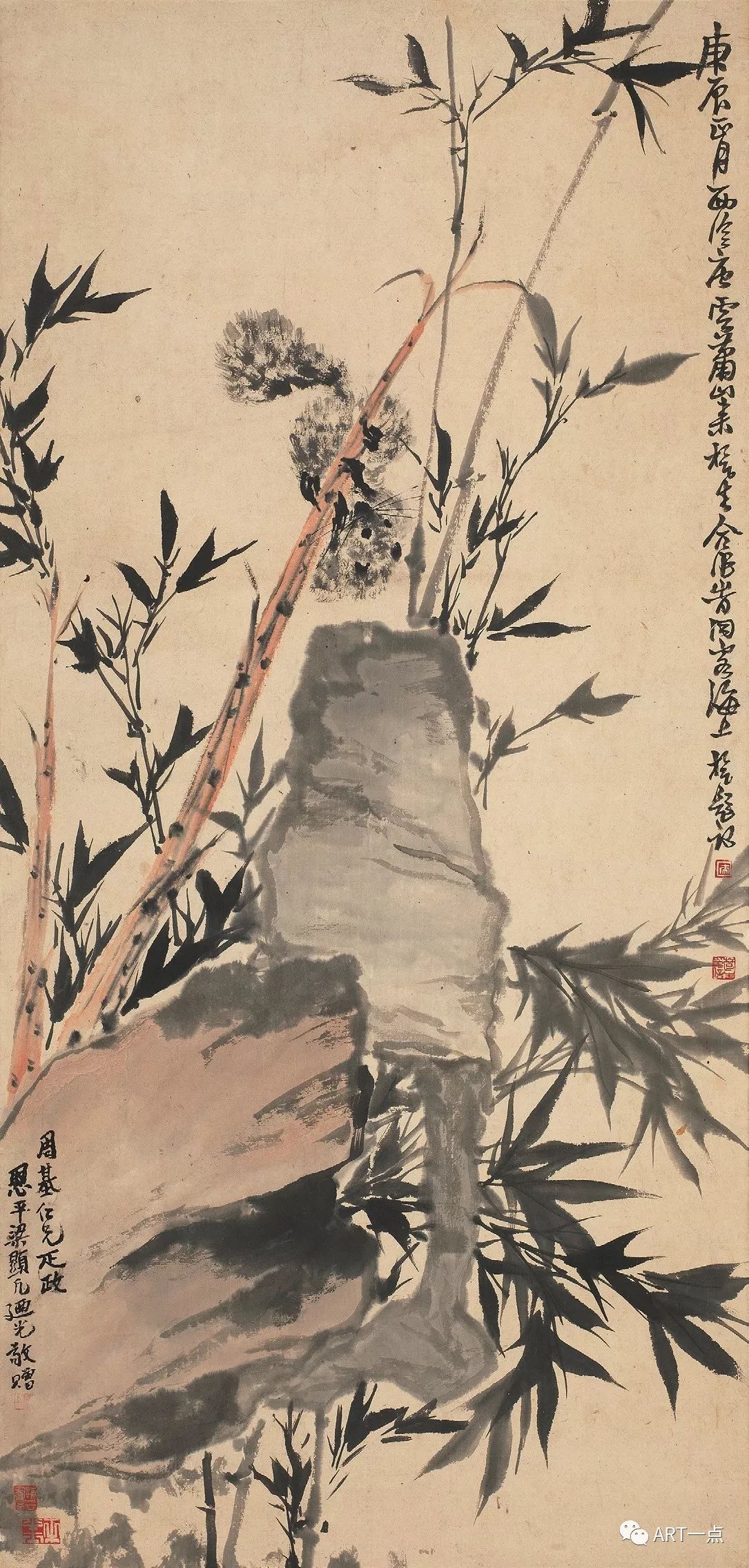

与其最投缘的还属唐云。两人性格刚好相反,一冷一热,却格外聊得来。唐云当时在杭州冯氏女子中学做国画教员,嗜酒如命。每每莼社雅集唐云大醉,都是来楚生搀扶送回家。而唐云对来楚生的事,亦是全力以赴。据说,唐云有一次帮助来楚生办展,忙得把长衫揉成一团捧在怀里,连裤子都穿反了。

1975年,来楚生过世后,思及当年,唐云还赋诗云:“画笔对君难出手,酒兵输我破重围。侵寻四十年前事,烂醉西泠独送归。”

不知那时那刻的唐云,有没有新开一瓶酒,对画独酌。

来楚生与唐云、张开勋切磋画艺

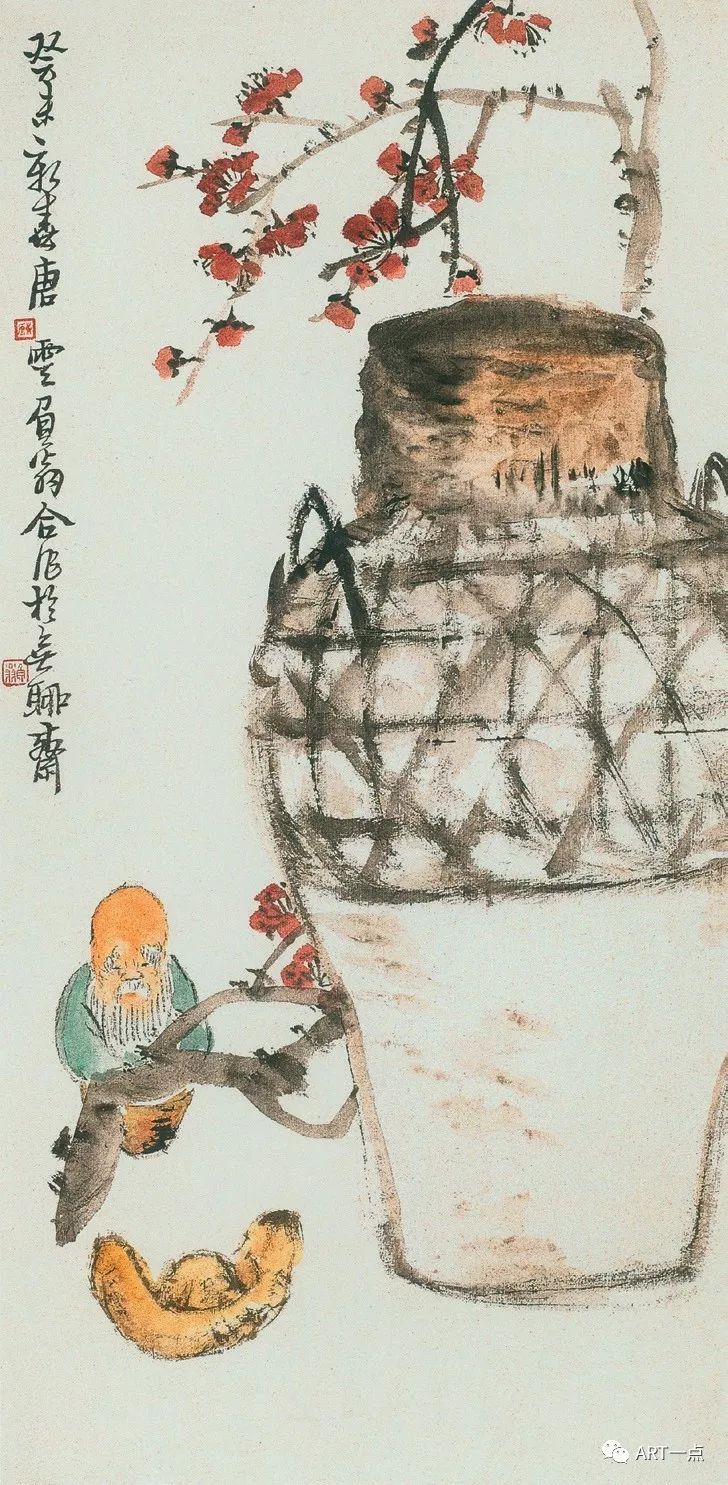

来楚生唐云合作于1940 年的《竹石松鼠》

来楚生与唐云合作的《岁朝图》

潘天寿、来楚生等合作

/ 2 /

1956年,在

陈半丁、叶恭绰

两位老先生的努力之下,国务院决定在北京和上海各成立一座国画院,正式确定吸收

六十九位

入院画师,来楚生是其中之一。

画院以画家为主,适当吸收一部分书法家与篆刻家,书法篆刻这方面人员极为稀少,上海只有三个名额。书法家三人为:沈尹默、马公愚、白蕉;篆刻家三人为:来楚生、陈巨来、叶露园。来楚生在篆刻方面的成就受到了公认。

对自己的艺术,来楚生先生自己的排序是——

书法、篆刻、绘画

。实际上,在这三方面上来楚生皆堪称楷模,更被誉为是

“来氏三绝”

。

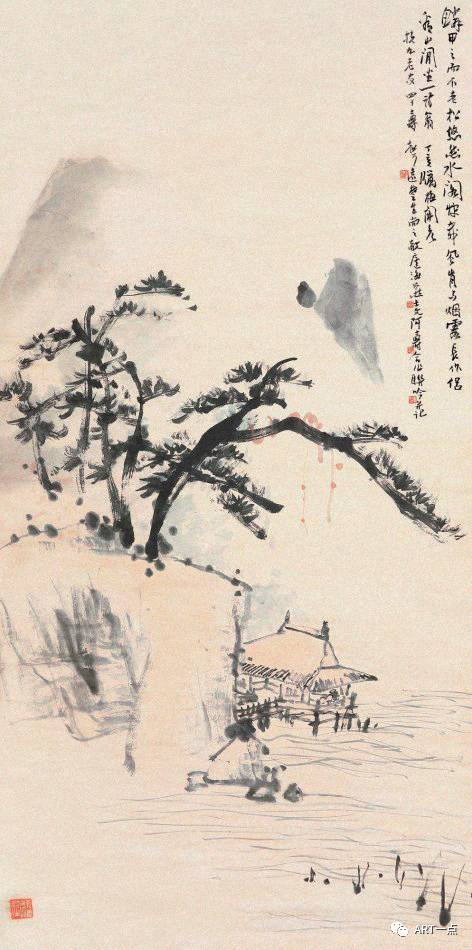

在来楚生墨迹中,唐云曾跋:

“老友来楚生先生书画篆刻无不精妙,而于书法,篆、隶、正、草均熟中求生,刚健婀娜,平正憨辣,气势磅礴,不可名状,允推当代杰手。画从书法得来,清新横逸;刻则运刀如笔,饶有奇致,皆不涉前规,开生面者也。”

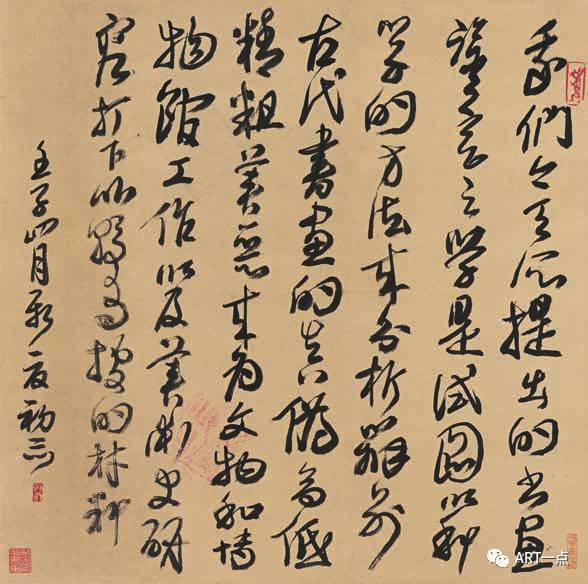

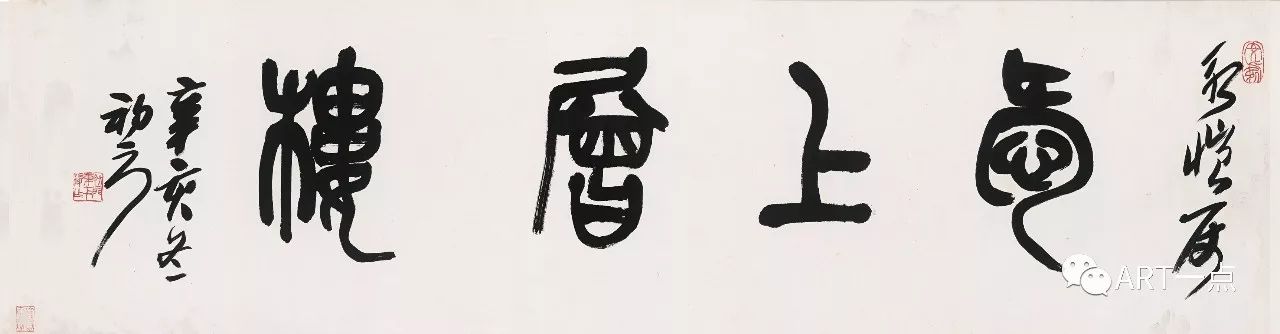

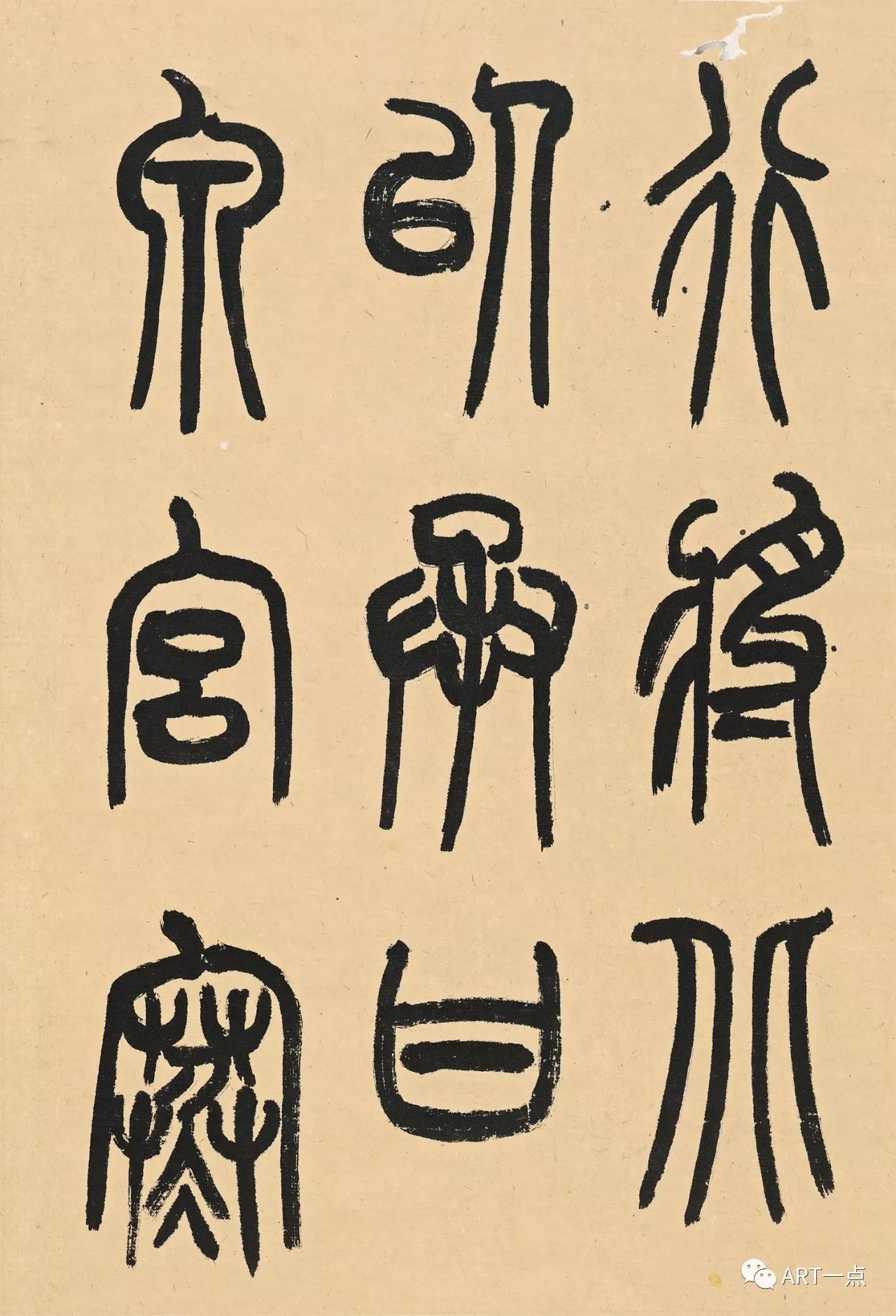

书法

,是来楚生自己最满意的,真草隶篆无一不工。

他勤奋,且专。虽然家里的字帖、书迹并不多,有时还需要向人借来字帖,但难得的是精深。青年时期便打下了扎实的行草基础,加之长期专门研究明代书家黄道周的书体,使其颇有顶天立地的明人气势;而对汉代碑帖下的功夫及对汉简的深入研究,更使其隶书尤为与众不同,被专门称作“来隶”。

沙孟海先生曾以“翰意神飞”题来楚生隶书,“楚老作隶,点画波磔多有异趣,平中有不平,不平中有平,是以高。”陈振濂先生则曾说过:“他(来楚生)却还是一个最早吸收新出土书迹如简牍书法的成功人士,他的敏感,在当时的书法界堪称是鹤立鸡群,几乎近于孤独的超群境界。”

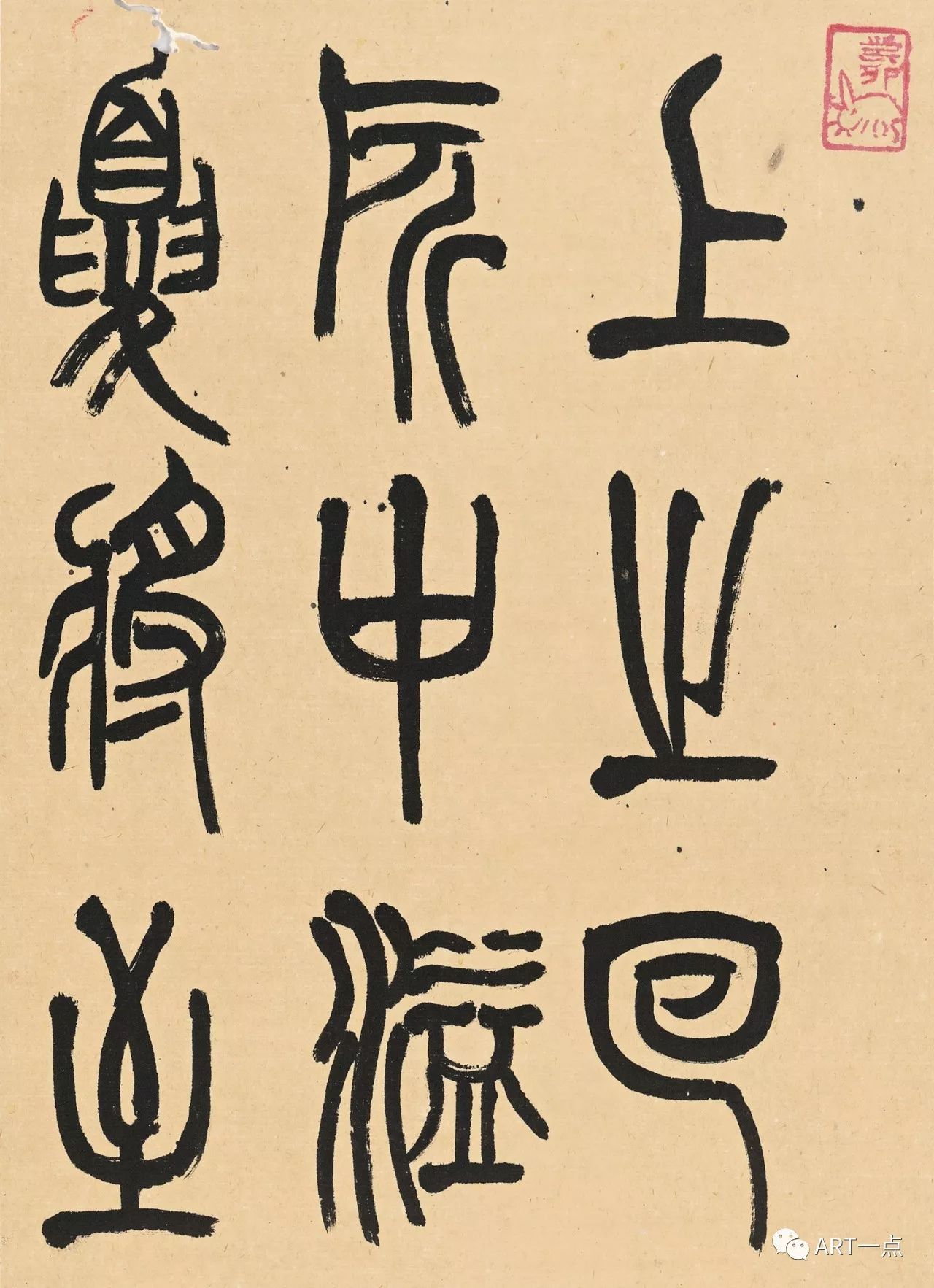

篆书 爱上层楼

临 黄道周 孝经跋

← 左 右 滑 动 观 赏 →

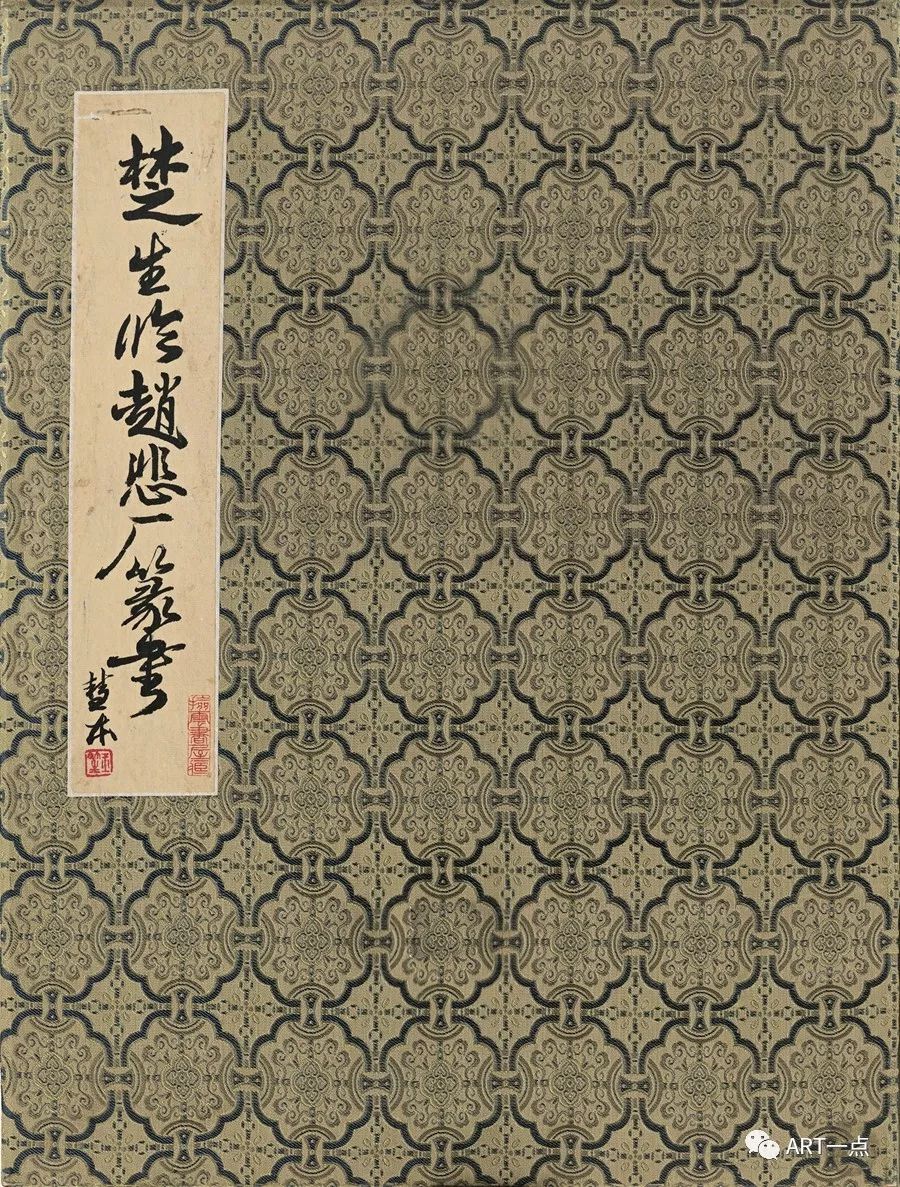

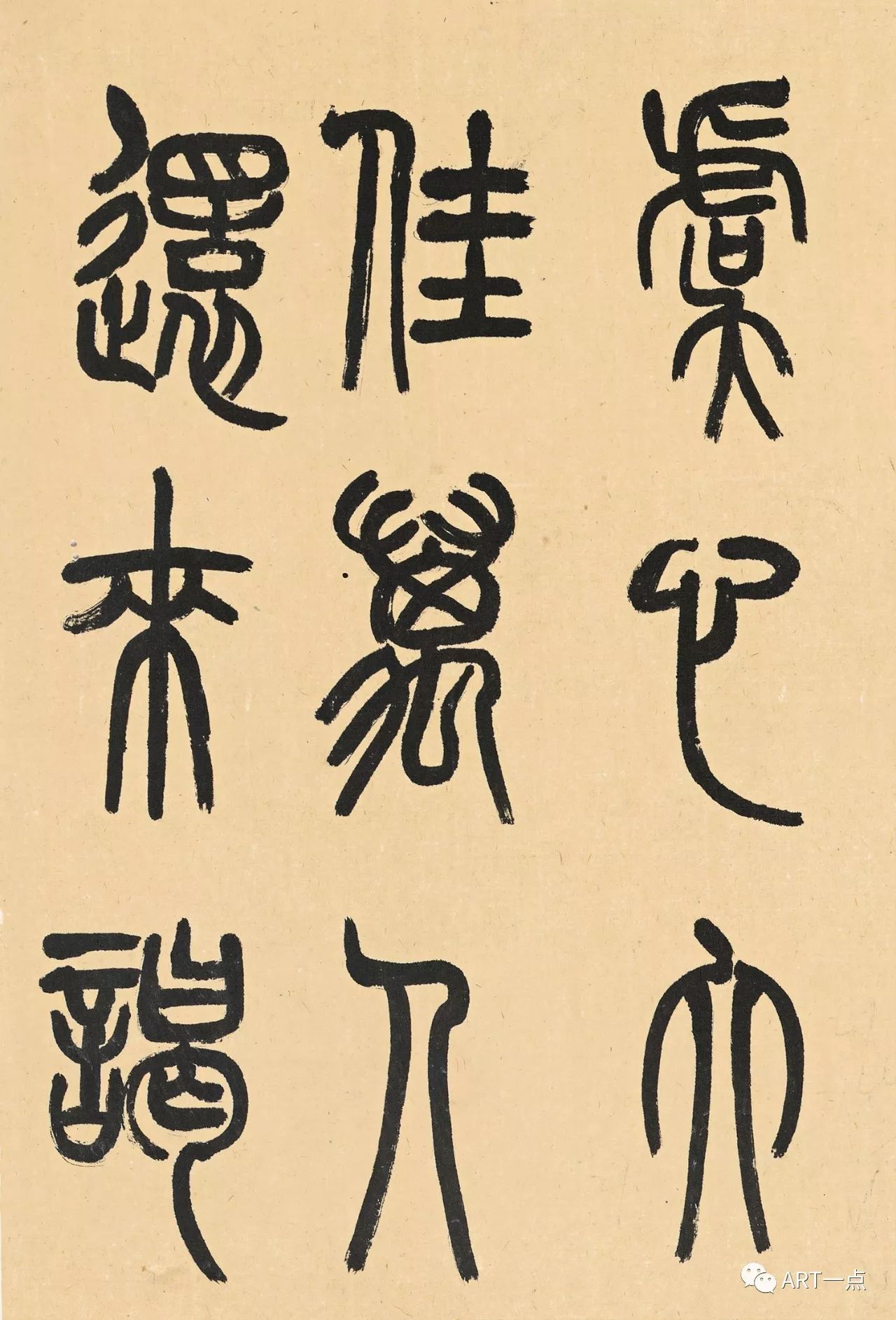

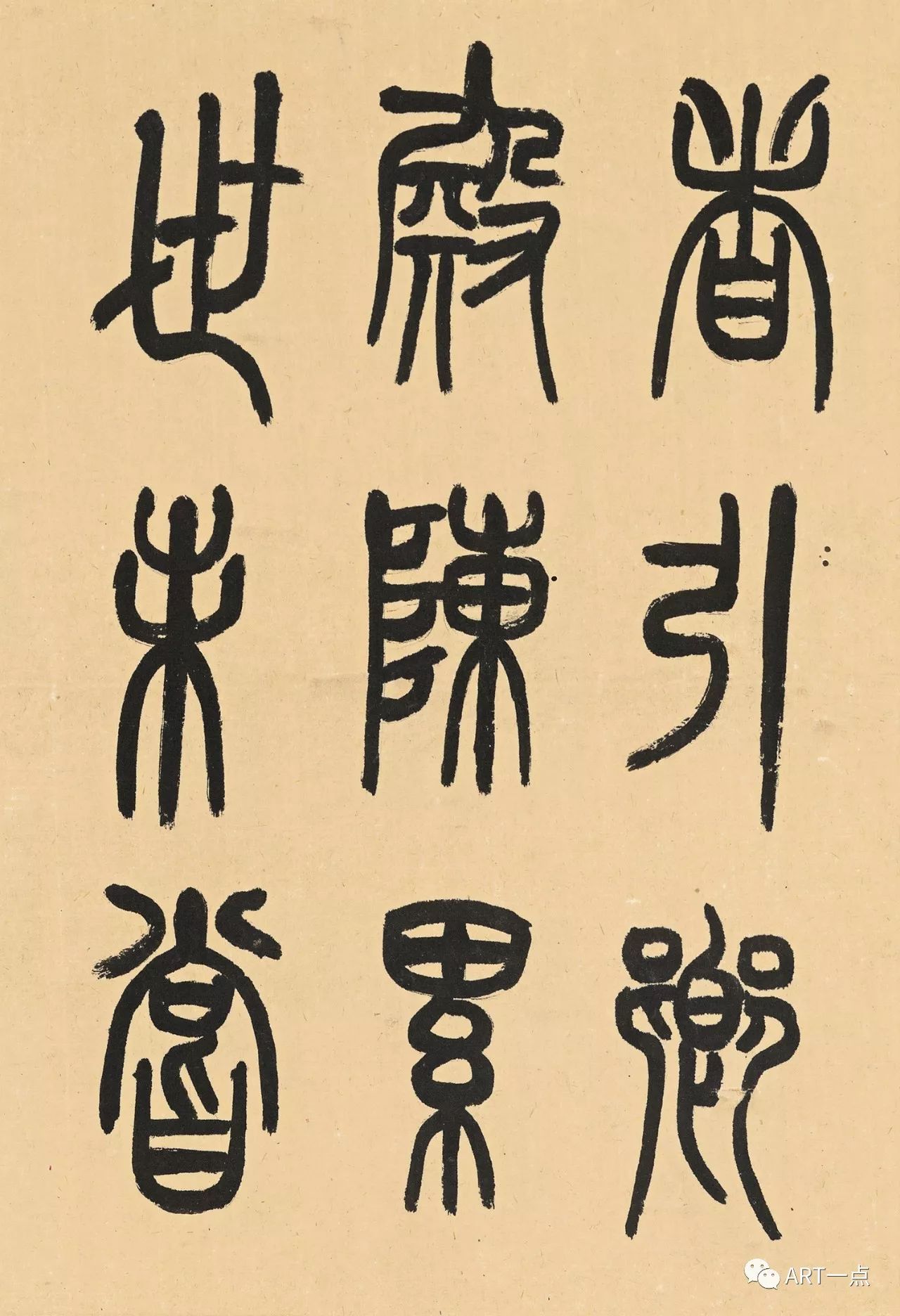

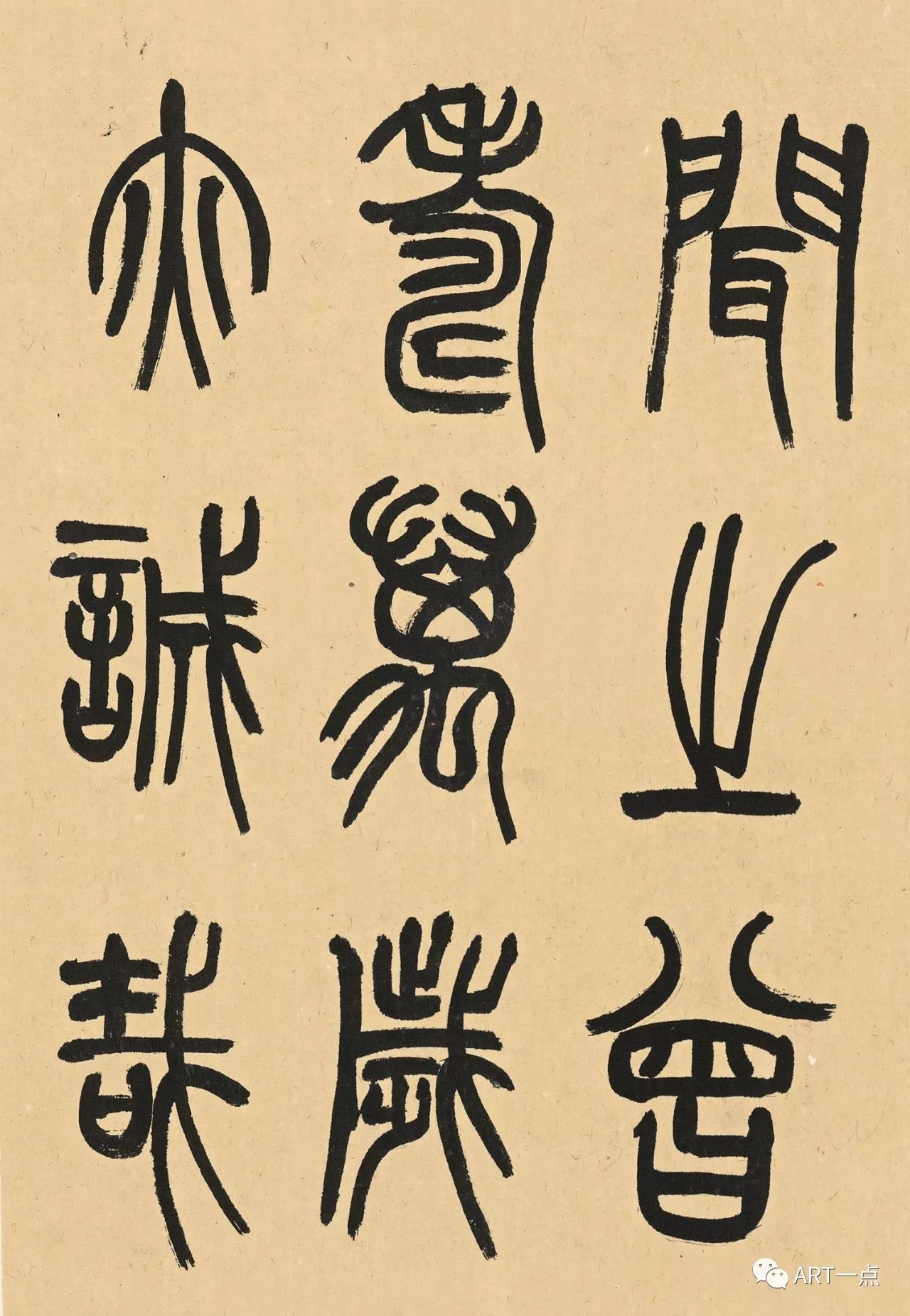

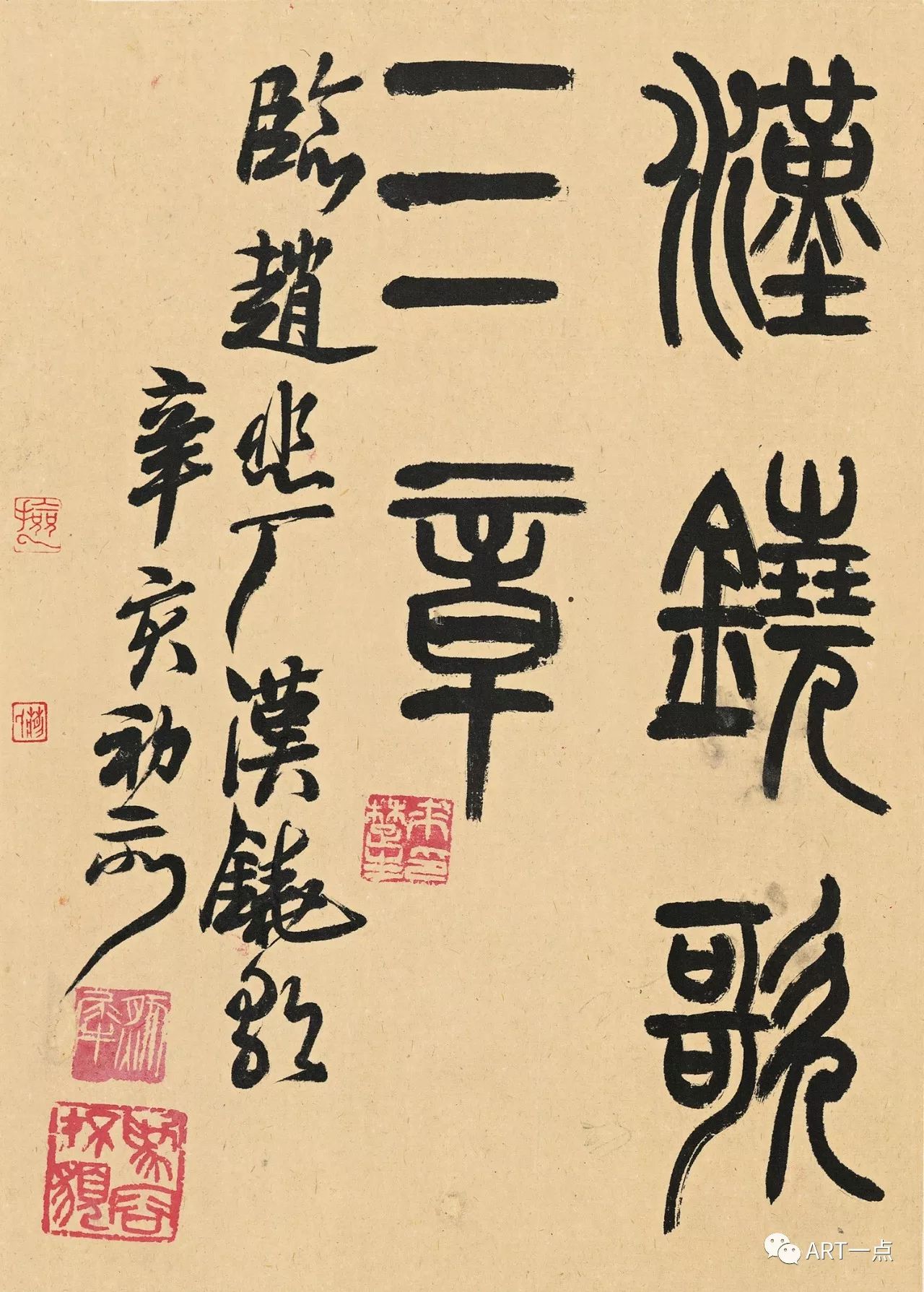

篆书 临 赵悲庵册 十二开

在

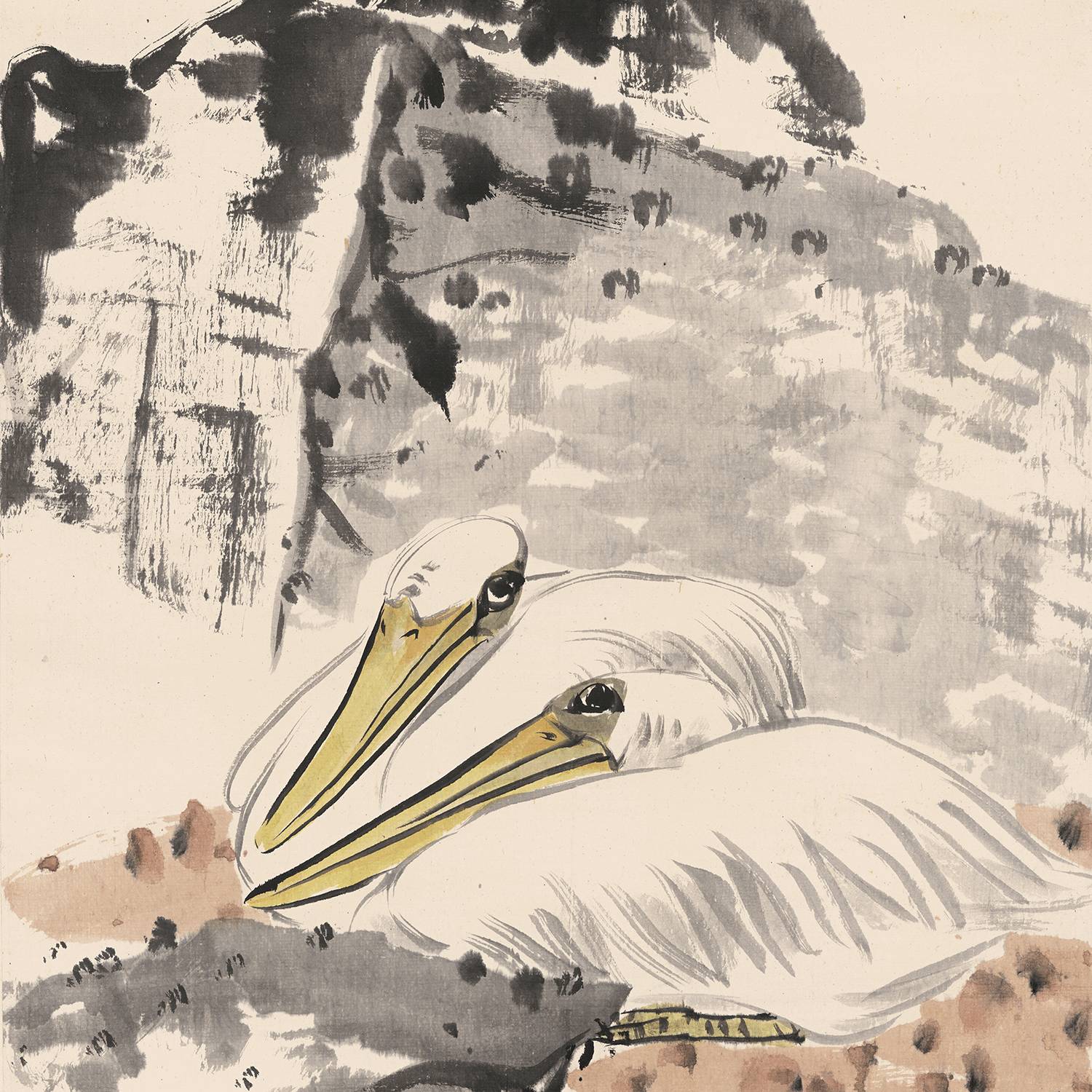

绘画

上,来楚生先生虽不事张扬,却也有着充分的自信。

当年,上海中国画院成立后第一次办展,一位也是列入书法篆刻类的画师私下问来楚生:“他们画画的办画展,那我们写字刻印的怎么办?”

来楚生不假思索地回答:“这有什么好为难的,我们平时不也在画几笔吗,也涂几笔试试。”这一“试”,竟一炮打响,此后凡是重大的中国画展中,便常见来楚生的名字。

他的画,也正是在画院时期快速地成熟起来。看似“涂几笔”的背后,来楚生下了他人看不到的功夫。

美术评论家李仲芳记述过翟志豪记忆特别深刻的一件事,“据说来楚生为了画蟾蜍,曾托人从菜场买来一只活的蟾蜍,用绳拴在写字台上,任其跳跃爬行,观察其神态、动态,然后速写一个个姿势,以致蟾蜍的各种动作烂熟于心。”书画家沈柔坚也讲过一则类似的故事。他说,五十年代他看来楚生画蛙,开始来楚生落笔迟缓,用手做比划反复比较,揣摩青蛙运动中的态势,而后来成熟后就大胆出笔,无需多时满纸跳跃青蛙,能让在场观赏的人欣闻阵阵蛙鸣声。

一池独泳

池塘清趣

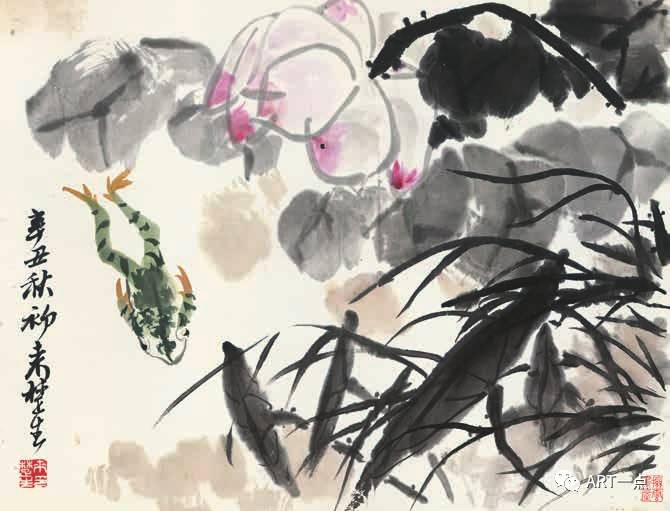

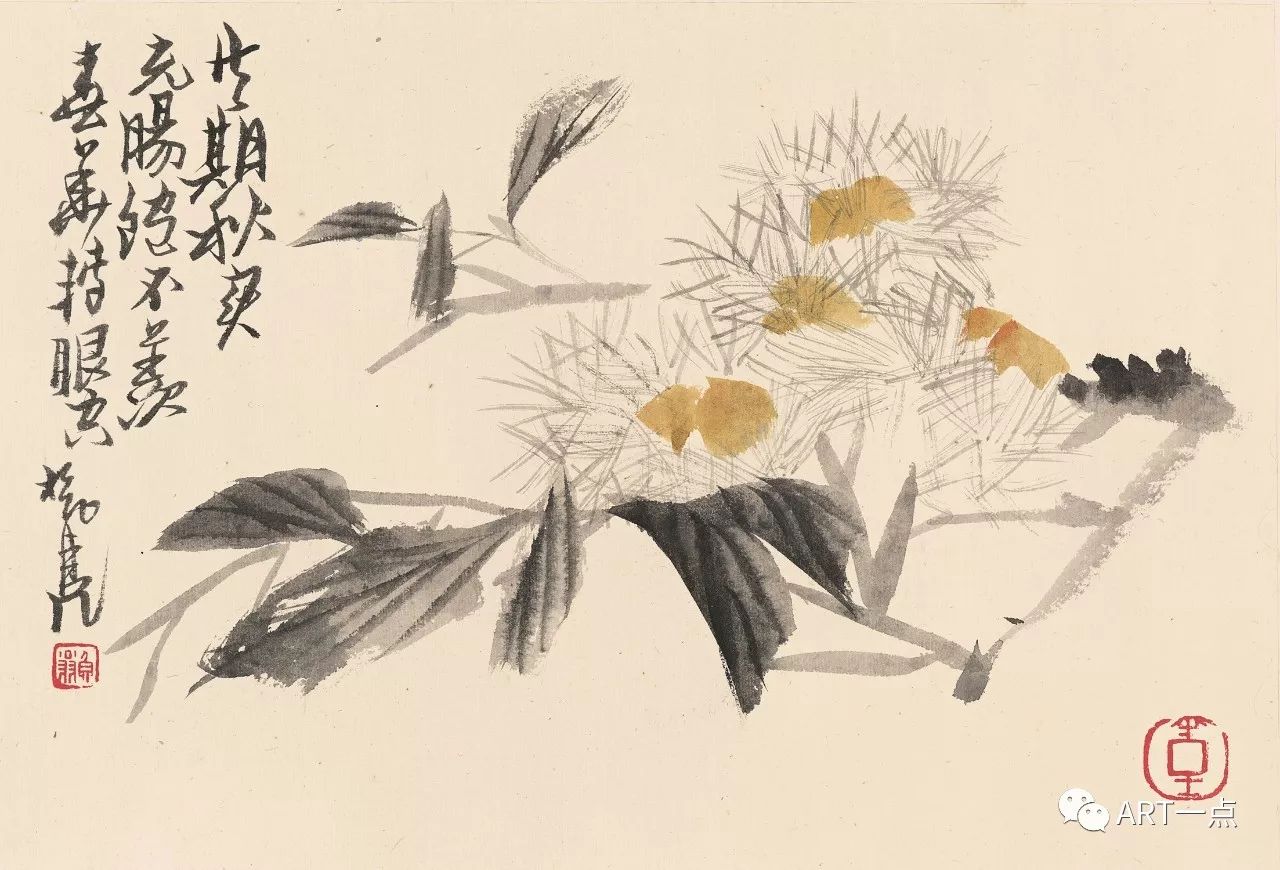

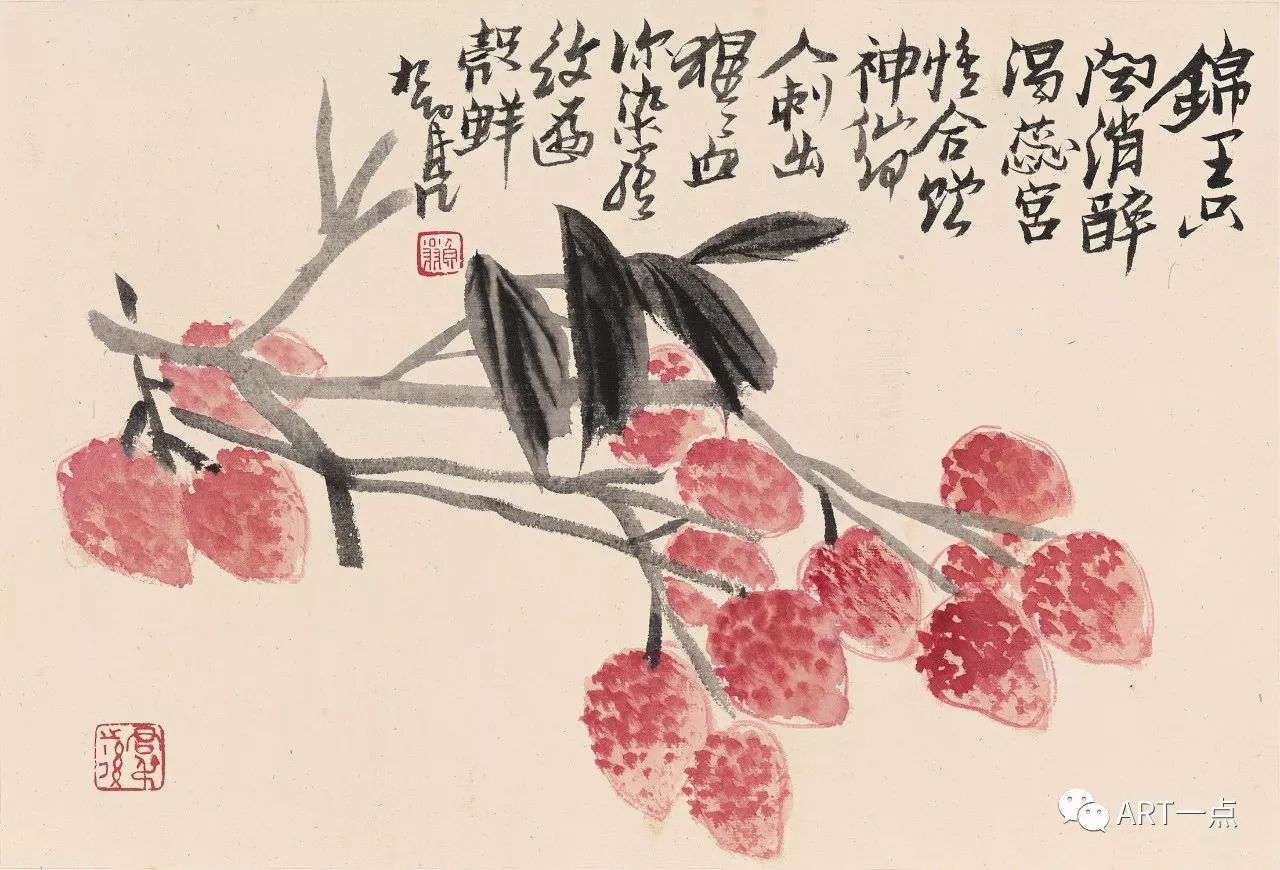

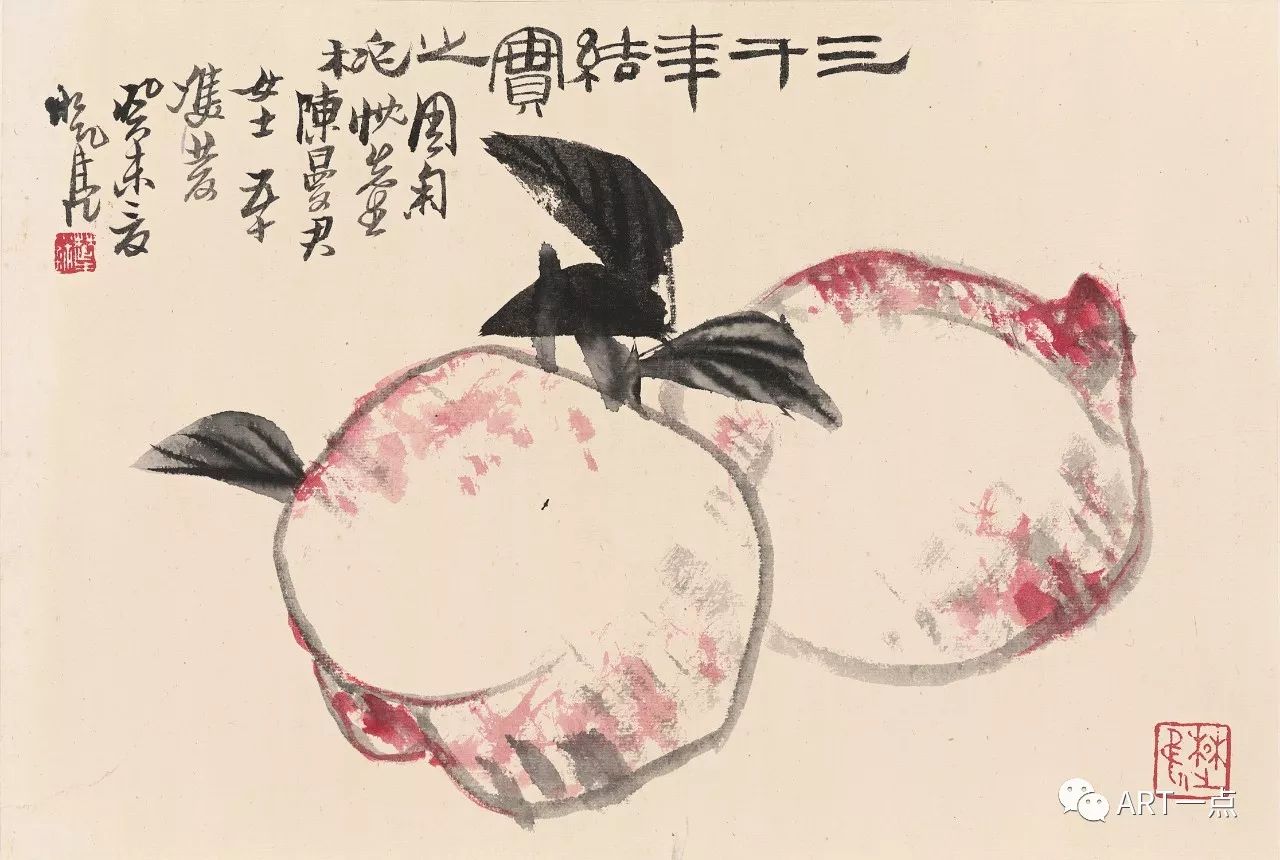

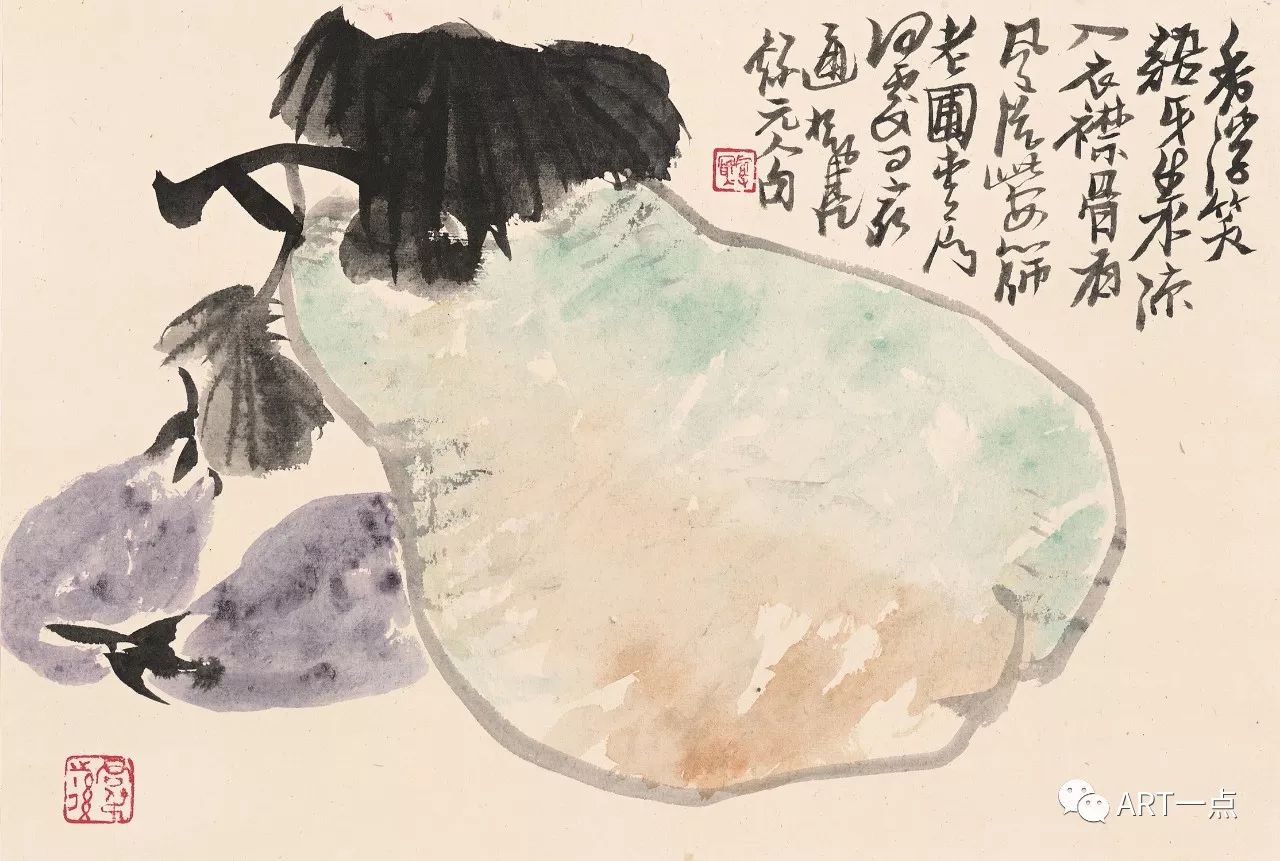

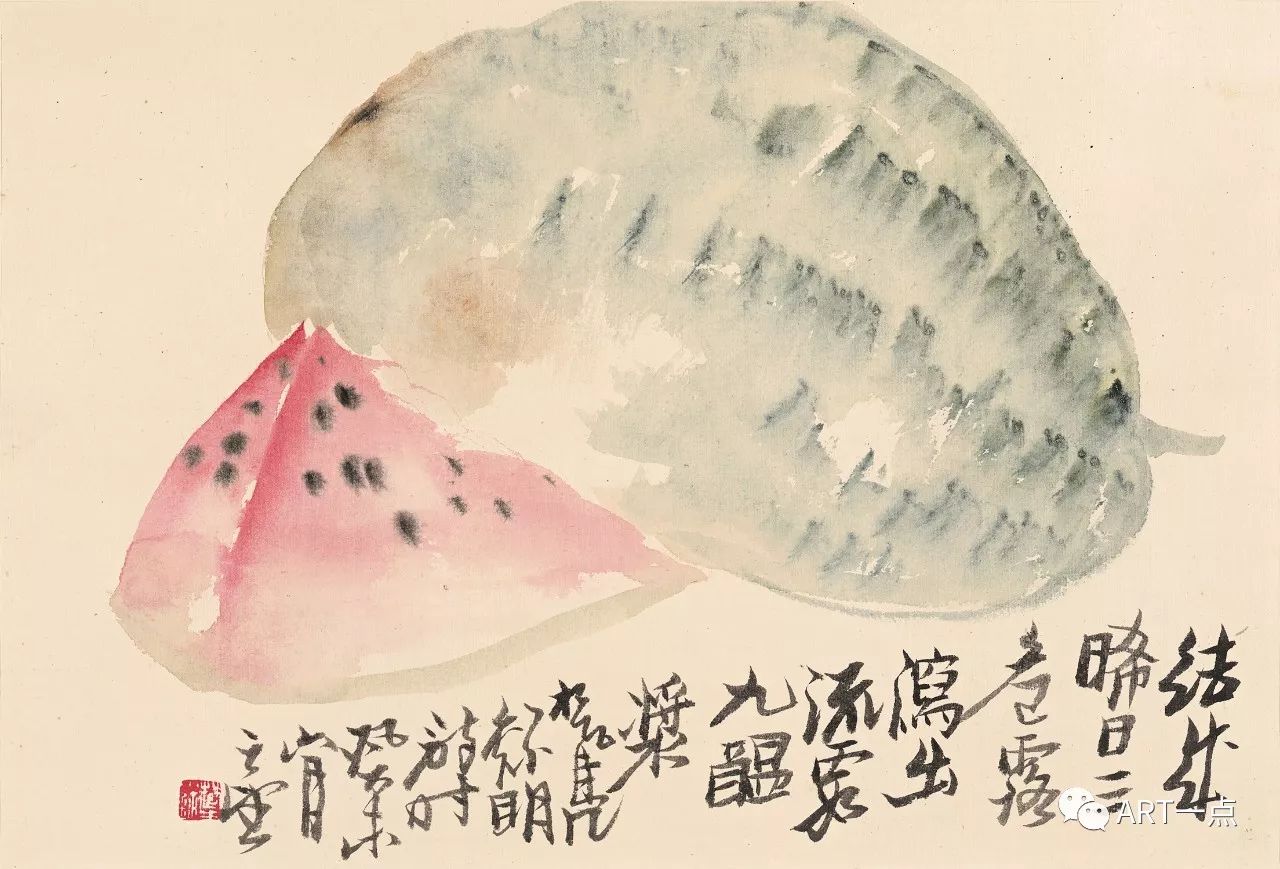

花果册 十二开

但来楚生先生影响最为深远的,是

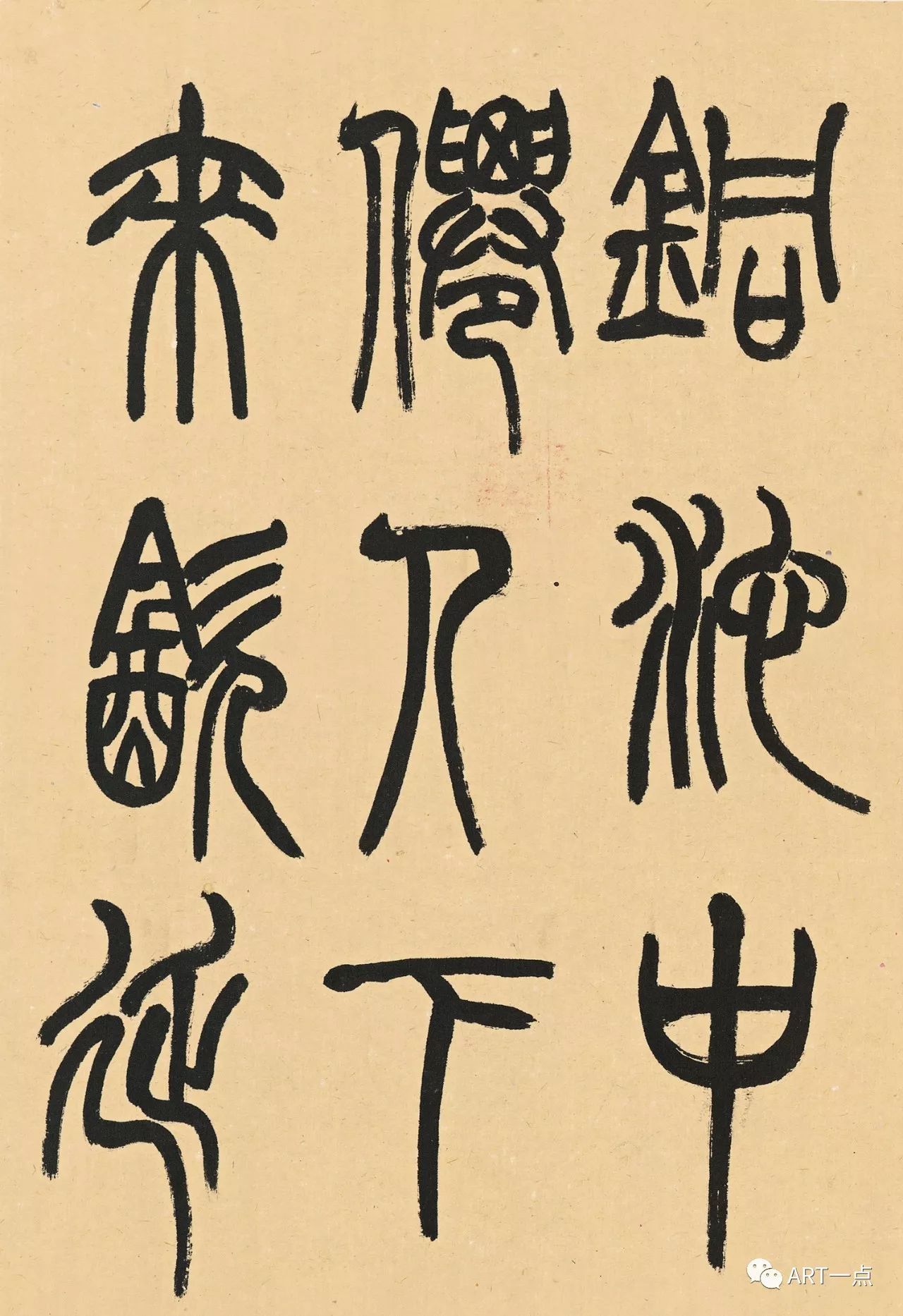

篆刻

。

西泠印社副社长童衍方先生曾说:

“来楚生的篆刻在吴让之、赵之谦、吴昌硕等诸大家林立之际能另辟蹊径,自成面目,这是最难能可贵的。以来楚生篆刻艺术本体及对后世篆刻艺术的影响而论,钱君匋评曰:‘二十世纪七十年代能独立称雄于印坛者,唯楚生一人而已。’是恰如其分的。晚清以来,吴让之的流畅劲健、吴昌硕的浑厚古朴,但来楚生‘贵能深造求其通’,在‘二吴’法规体系中入古而出新,镕秦铸汉,顽强地表现出自己的篆刻面目。”

当时,唐云、江寒汀等上海画院的许多名家,用的印章都是来楚生刻的;潘天寿手里,更有不少自用印出自来楚生之手。

还有人将陈巨来和来楚生的治印,比作《霸王别姬》中的虞姬和项羽,因一个纤秀,一个粗犷。但画家邵洛羊认为,此话只说对一半:“楚生篆刻刀刀见笔,富真趣,但还不属于叱咤风云、‘力拔山兮气盖世’一路。他的绘画以冷峭之笔、偏侧之锋洒落纸素,与清末虚谷和尚性习相近,可并列为海上画坛两奇人。”

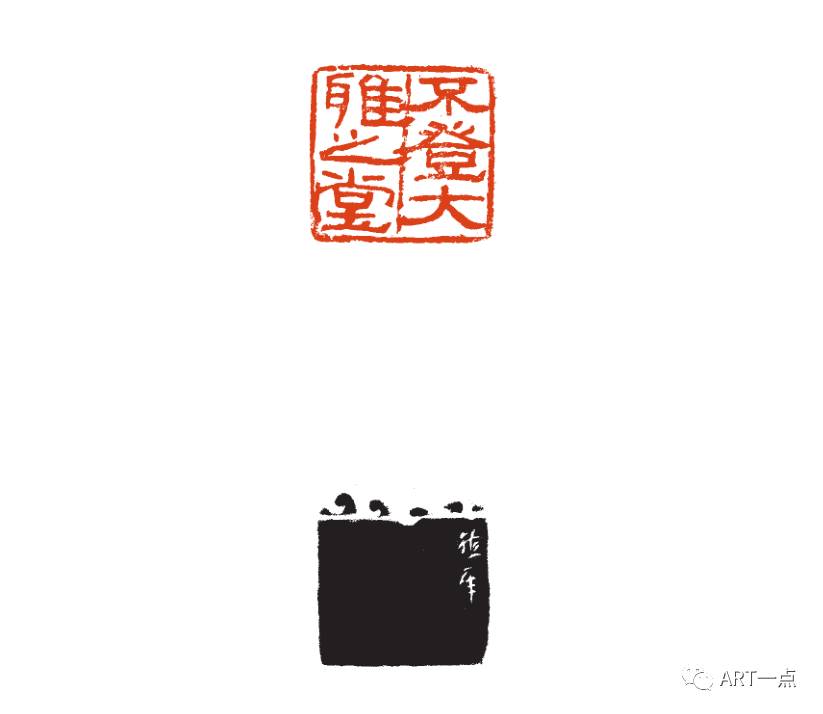

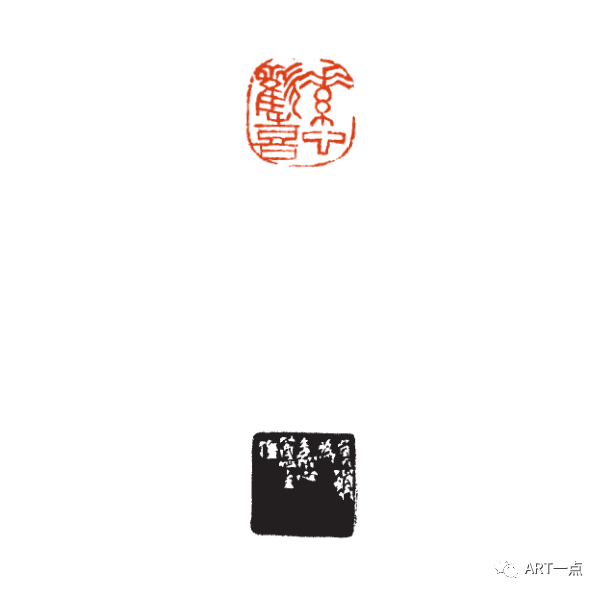

印文:不登大雅之堂

边款:然犀

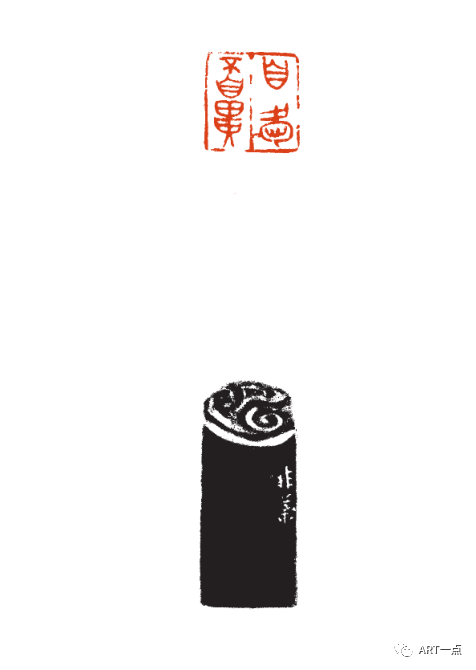

印文:自爱不自贵

边款:非叶

印文:素心欢喜

边款:负翁为素心庵主作

最堪称来楚生先生“绝技”的,是他的肖形印。他将肖形印推至到旁人难以企及的高度,无论在内容、形式、数量上都可以说是登峰造极、无可匹敌。

对此,李仲芳曾详细评述过:

来楚生以前,肖形印只是有些篆刻家的遣兴之作,可以说,几乎没有“肖形印谁刻得最好”这个概念或者命题,也找不出专刻肖形印的篆刻家。事实上,来楚生也不是专刻肖形印的篆刻家。他也只是在文字印以外,肖形印刻得比较多比较专一些而已。来楚生一下子把肖形印推向了印人难以企及的高度。

二十世纪的篆刻家,我们可以有不同的排名,吴昌硕、黄牧甫、来楚生、齐白石……。而肖形印,不说二十世纪,就是整部刻印史,也不用排名,第一名无可置疑,来楚生。然后再接着慢慢去排名。

在来楚生先生一生所刻的数百方肖形印中,

佛像印

占了大多数,是为纪念故人。据说,那些印章摞起来,足够搭建一个小小的石窟。古人开窟造像,供养亲人,积累功德,而来楚生则是手握刻刀的工匠,一刀一笔,都是祈愿。

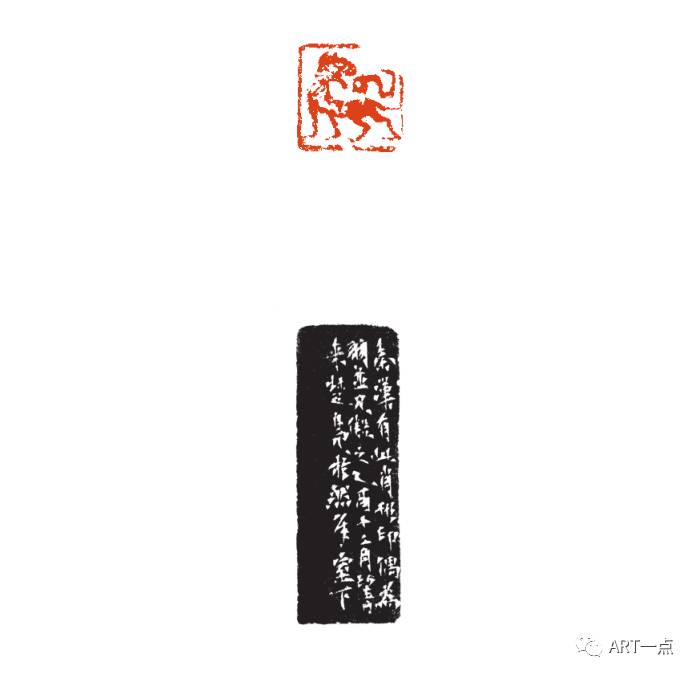

印文:猴(肖形印)

边款:侯君子 然犀

印文:虎(肖形印)

边款:秦汉有此肖形印 偶为羽并兄拟之

乙酉十二月望日 来楚鳧于然犀室下

被来先生排在末尾的画,事实上也颇为可观。“扬州画舫数前贤,南北吴齐元十前。几辈风流日辽邈,新声留与世间传。”这是谢稚柳对来楚生绘画的赞誉。他受潘天寿先生影响,远宗徐渭、八大、李鱓等明清写意大家,近取赵之谦,吴昌硕乃至齐白石等人画法,被评价为“以篆、隶笔法入画,造型简略,浑厚古拙,富金石味,将文人画的语境形态表现得生动奇谲。”

1997年,台湾历史博物馆编印的《唐云画集》中有一幅《海棠鸣禽》题款,可见唐云对他绘画的赞誉:“故友来楚生画宗八大,花鸟尤佳,而精到处人不可及,又擅法书篆刻,惜乎逝世,甚可念也,因擬之,杭人唐云记于大石斋。”

利市图

书画合璧扇

繁花似锦 格景

/ 3 /

来楚生先生晚年病痛缠身,但

1973年

胃癌手术之后,用功依然极勤。

病休在家的来楚生,生活较有规律。他每天晨起吃好早餐,就在画桌上挥毫疾书,作为每日晨课。午后休息片刻后,有时刻印。文革闹得最凶的时候,来楚生先生白天一般不作画,而在晚上入静之时,家人都休息了,他会摊开宣纸,拿起画笔。

到1974年的下半年,虽然他的身体一天比一天差,但刻章却毫不懈怠。印章之外,书画创作也数量惊人。

这一年,上海市委宣传部长

赖少其

到来楚生家里来看画,来楚生一次就拿出近期创作的花鸟画

200 张

,分成两卷,每卷一百张,都是四尺四开宣。

据上海《文汇报》高级记者郑重先生的一篇文章,在他生命最后的两年里,学生张用博曾初略统计过,来楚生治印有一百余方,画作二百多幅,书法方面,单就隶书,就将十数种汉碑都通临了无数遍。

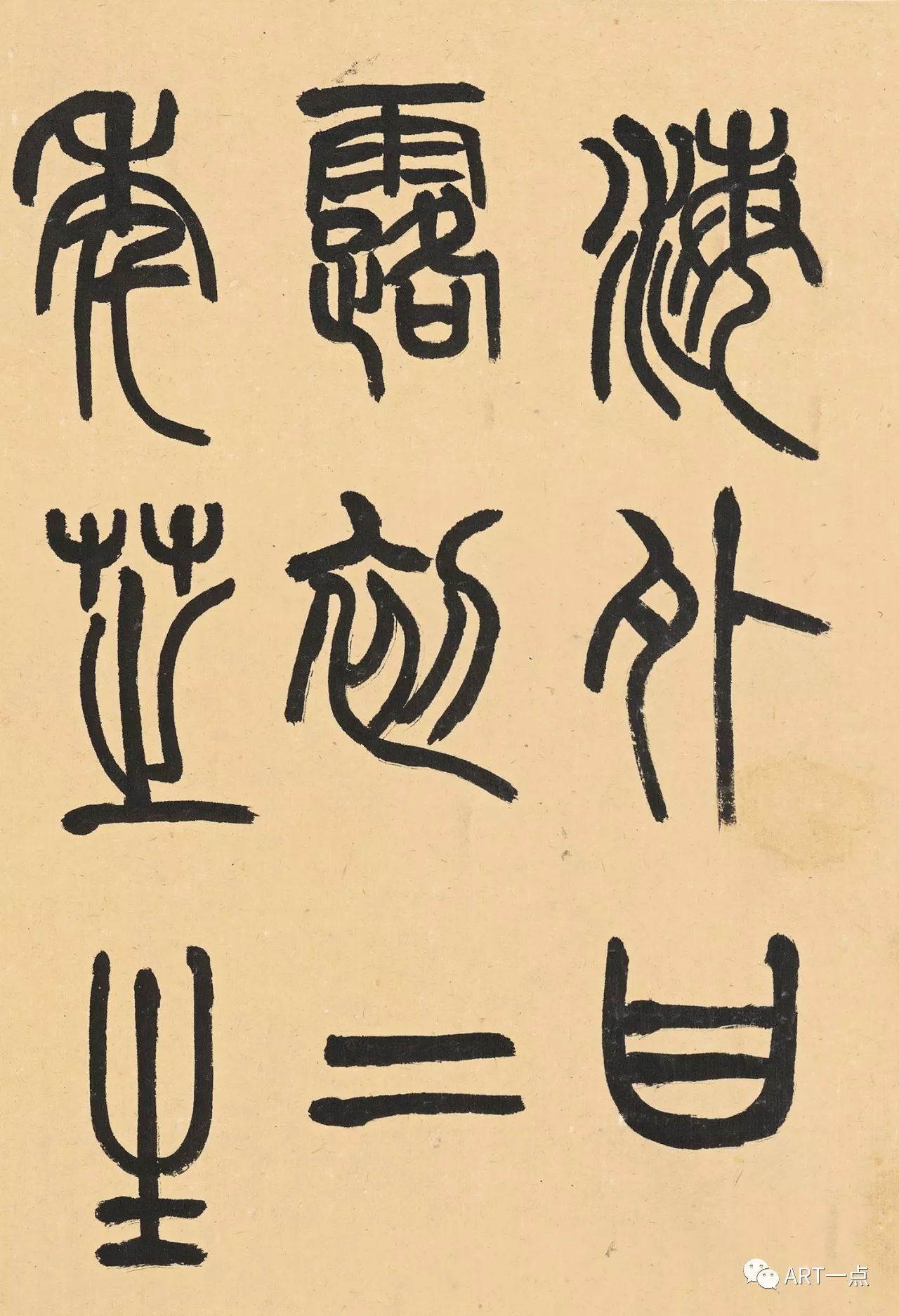

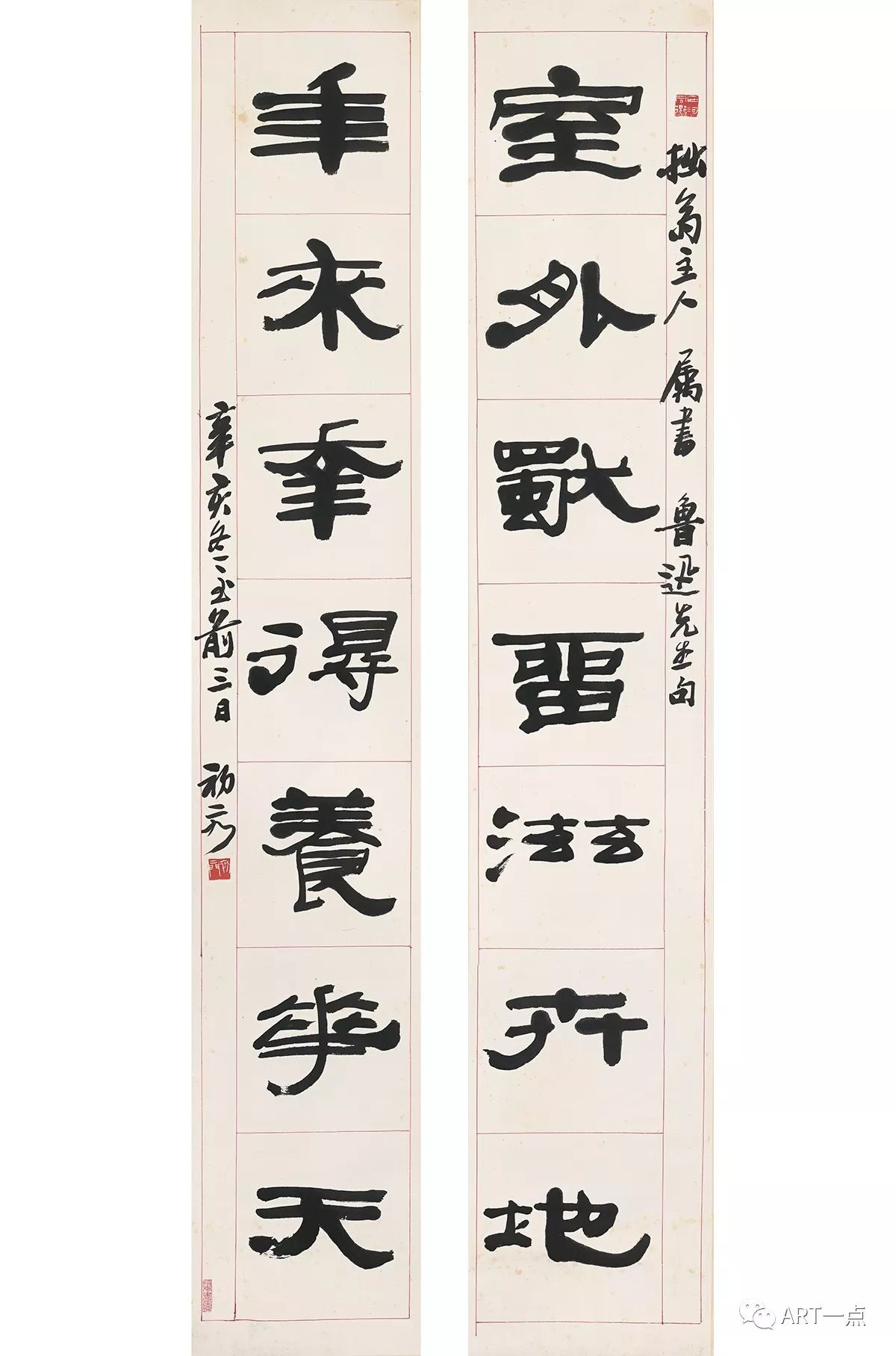

隶书 室外年来七言联

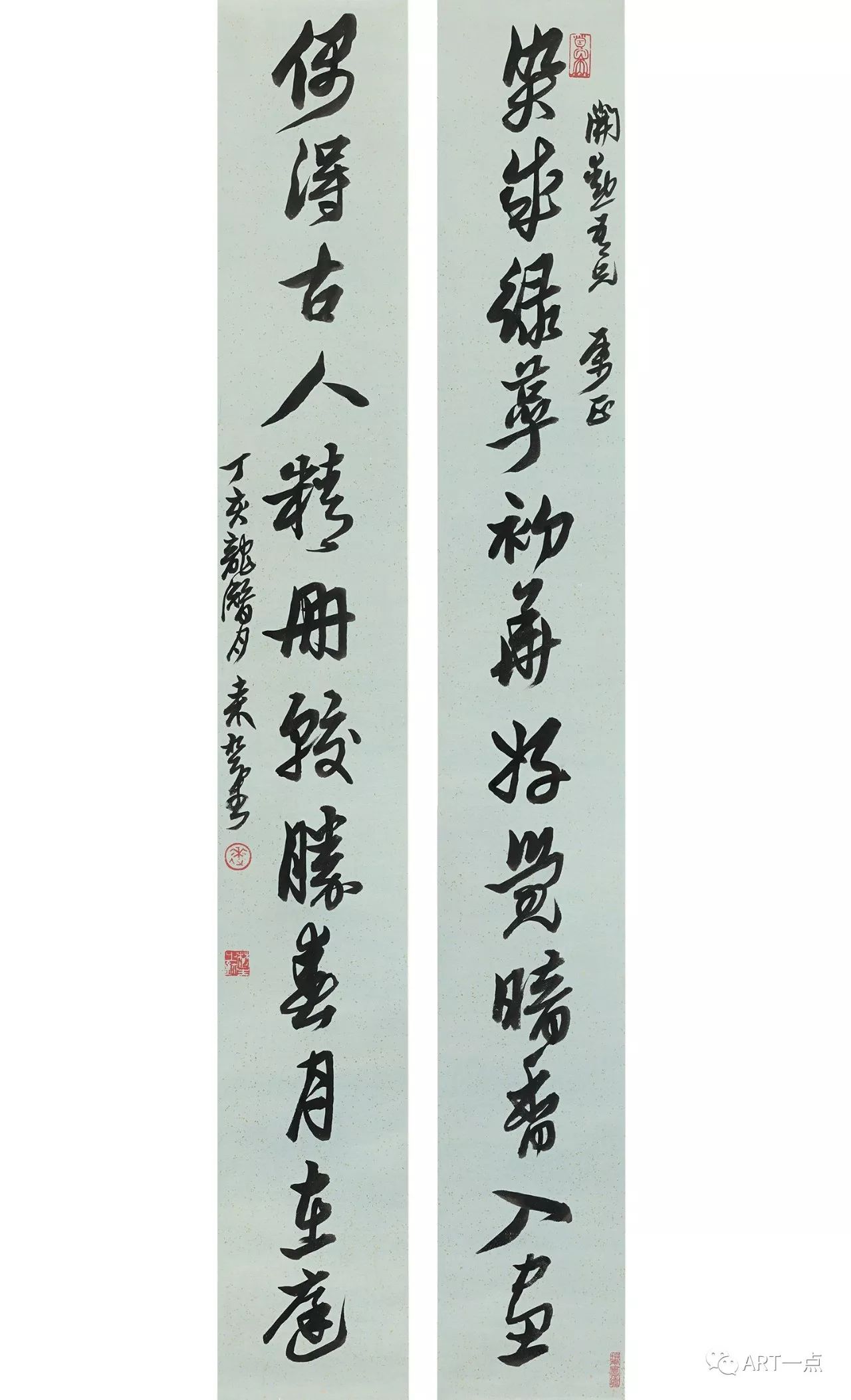

行书 染成偶得十二言联

新中国成立六十周年之际,人民出版社出版一套国家级巨型画册《中国美术六十年》,其中有书法和篆刻,篆刻家石开负责篆刻部分的编选。石开认为,1949到2009这六十年来,篆刻家不知有多少,就是编选出来的几十位大家,“除了像齐(白石)、来(楚生)、陈(巨来)这三人有高峰的感觉之外,其余的水准都差不多。”

但很难想象,时至今日,在《辞海》的艺术家条目和《中国大百科全书·美术卷》中,都找不到“来楚生”的名字。

上世纪八十年代,国内相继出版了

《来楚生法书集》《来楚生印谱》《来楚生印存》

等专著,其在书画篆刻界的领衔地位才渐渐被重新发现、强调。

再到最近三五年,关于来楚生艺术研究的最新成果也越来越多见发表,亦有学者对来楚生创作思想等进行学术研讨,举办关于来楚生的专题展览。