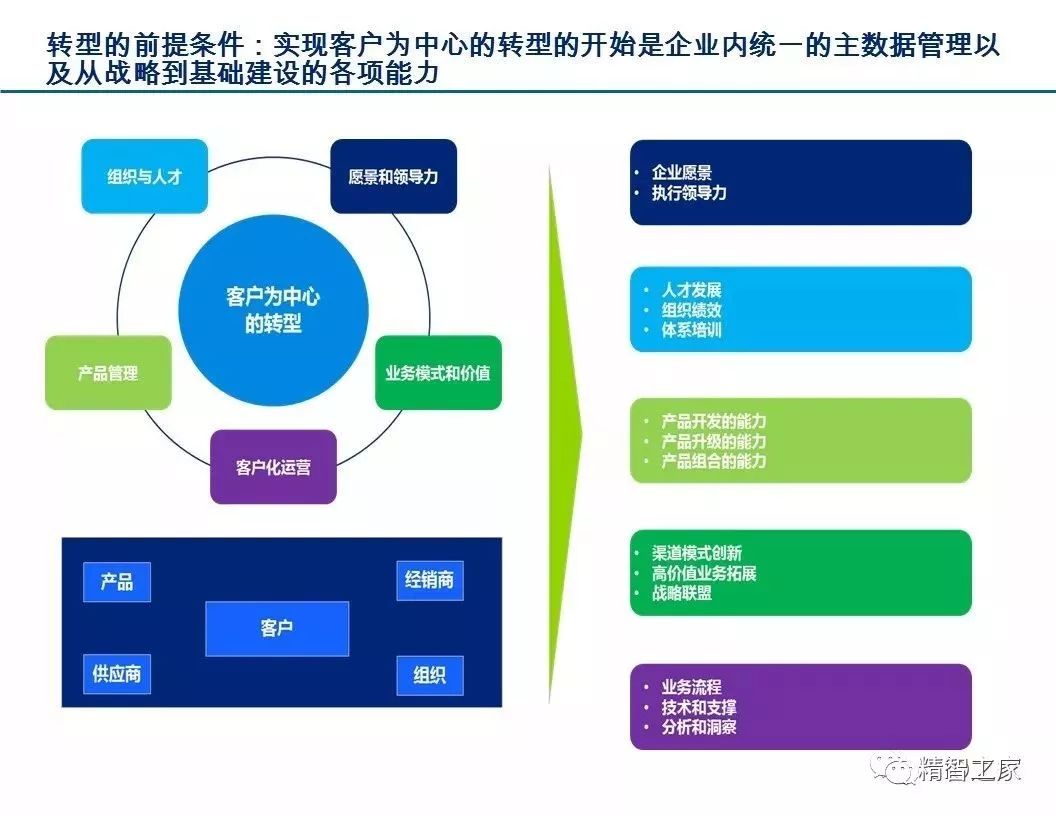

数字化转型非一朝一夕之功,包含领导作用、团队、全员参与、规划、实施、沟通等各要素,最重要的是变革决心。信息系统建设过程企业流程再造、业务标准化、数据标准化的过程,会对原有习惯和文化造成很大冲突,牵扯到各部门指责职能的变化。

数字时代已然来临,根据工信部直属研究机构日前发布的报告显示,2017 年,中国数字经济规模达27.2 万亿元,占国内生产总值(GDP)比重达到32.9%,其中数字经济融合部分,即传统产业通过应用数字技术所实现的生产效率和质量提升,已经占到整个数字经济的77.2%。

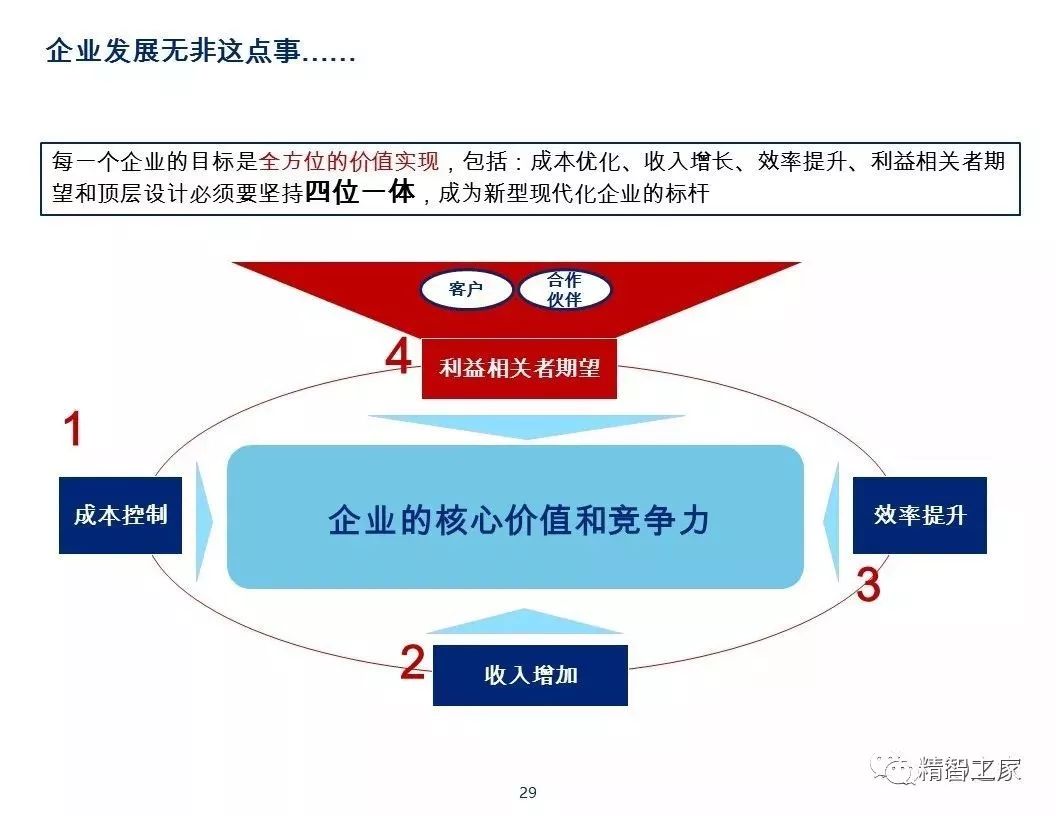

转型的最大的驱动在于,在中国依靠低成本人力作为竞争优势的企业正急剧减少甚至消失,而这样的企业在几十年前在中国占有绝对优势。当下企业负责人已经意识到,若想迎头赶上只有从提高效率入手并快速淘汰低效的管理、生产和销售方式。麦肯锡调查报告显示,只有57%的中国企业对工业4.0做好了充分的准备,远低于美国(71%)和德国(68%)。仅有6%的中国企业制定了明确 的实施路径,远低于美、德、日企业(22%,22%,31%)。

数字化转型非一朝一夕之功,包含领导作用、团队、全员参与、规划、实施、沟通等各要素,最重要的是变革决心。信息系统建设过程企业流程再造、业务标准化、数据标准化的过程,会对原有习惯和文化造成很大冲突,牵扯到各部门指责职能的变化。

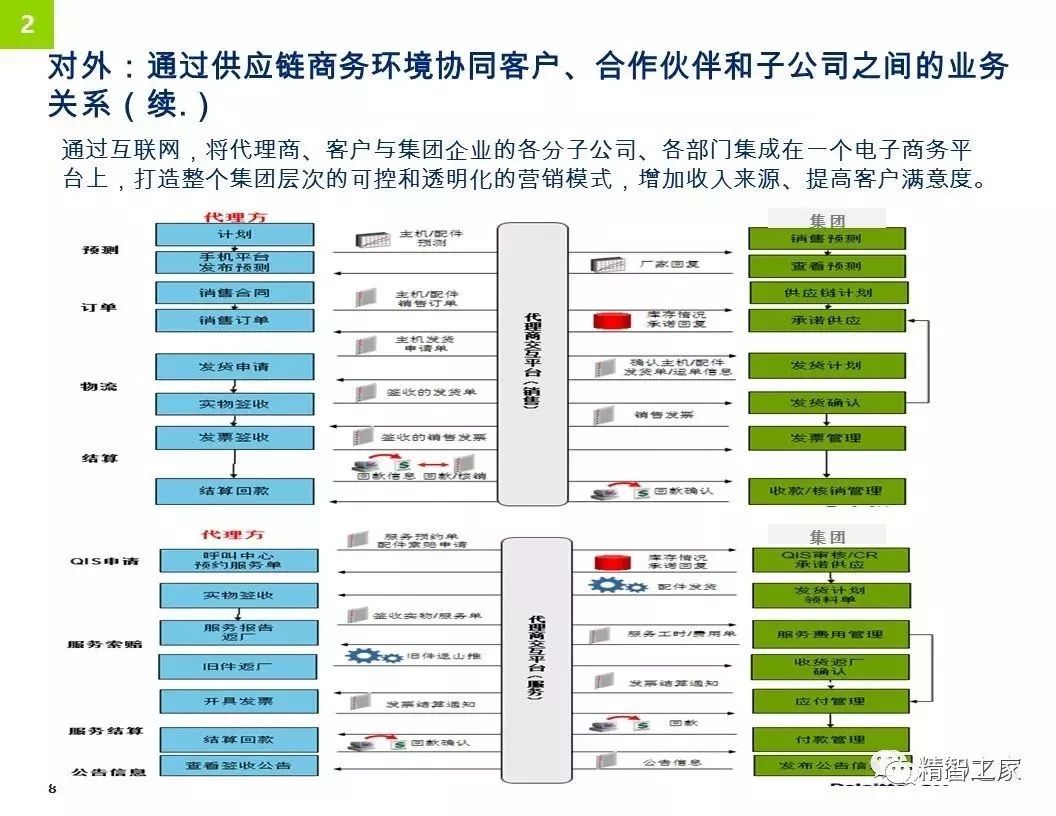

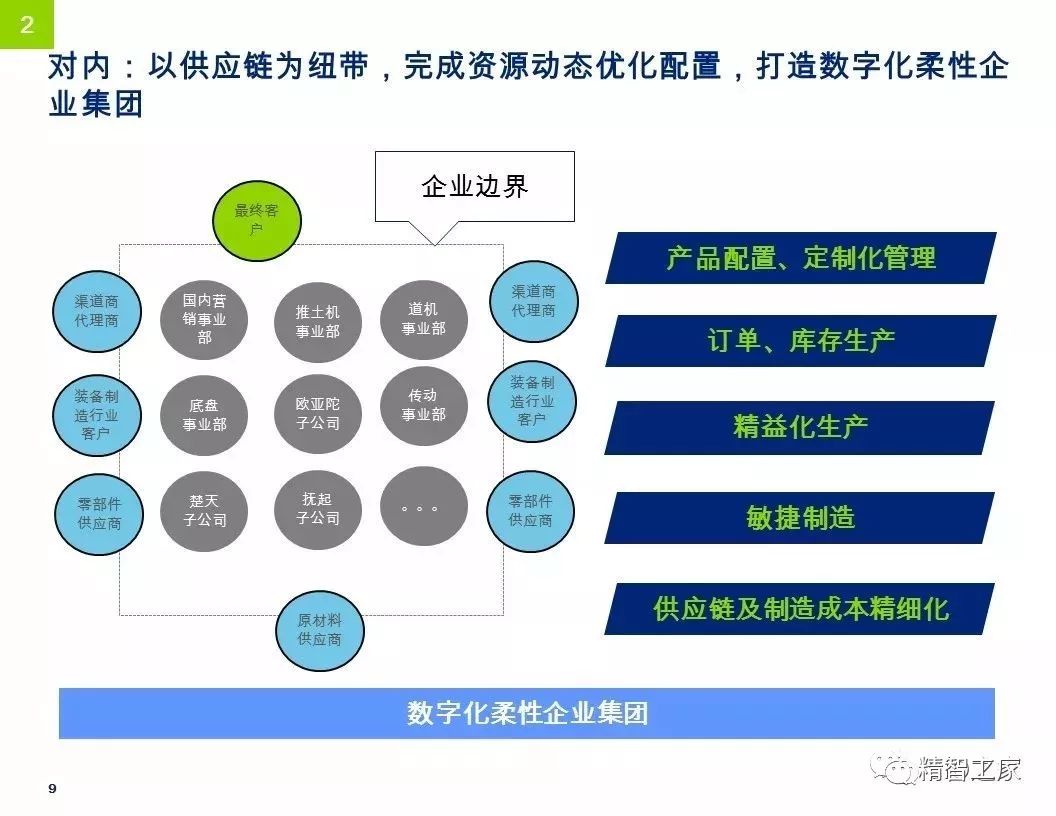

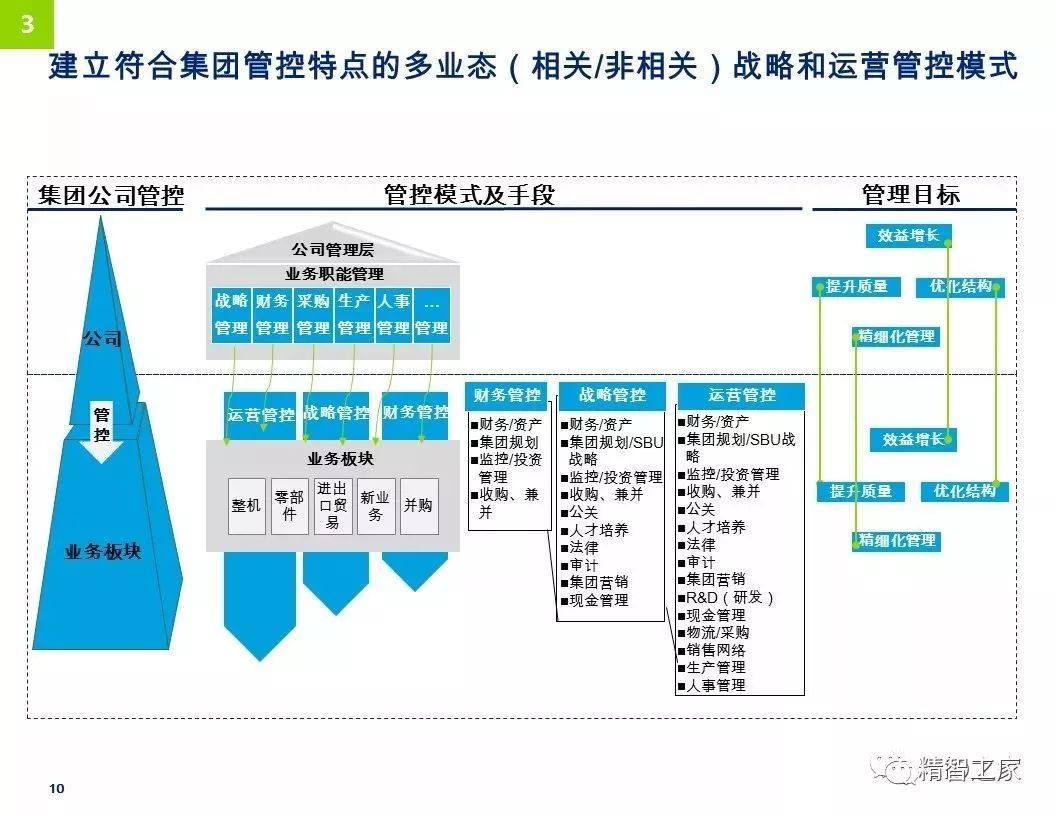

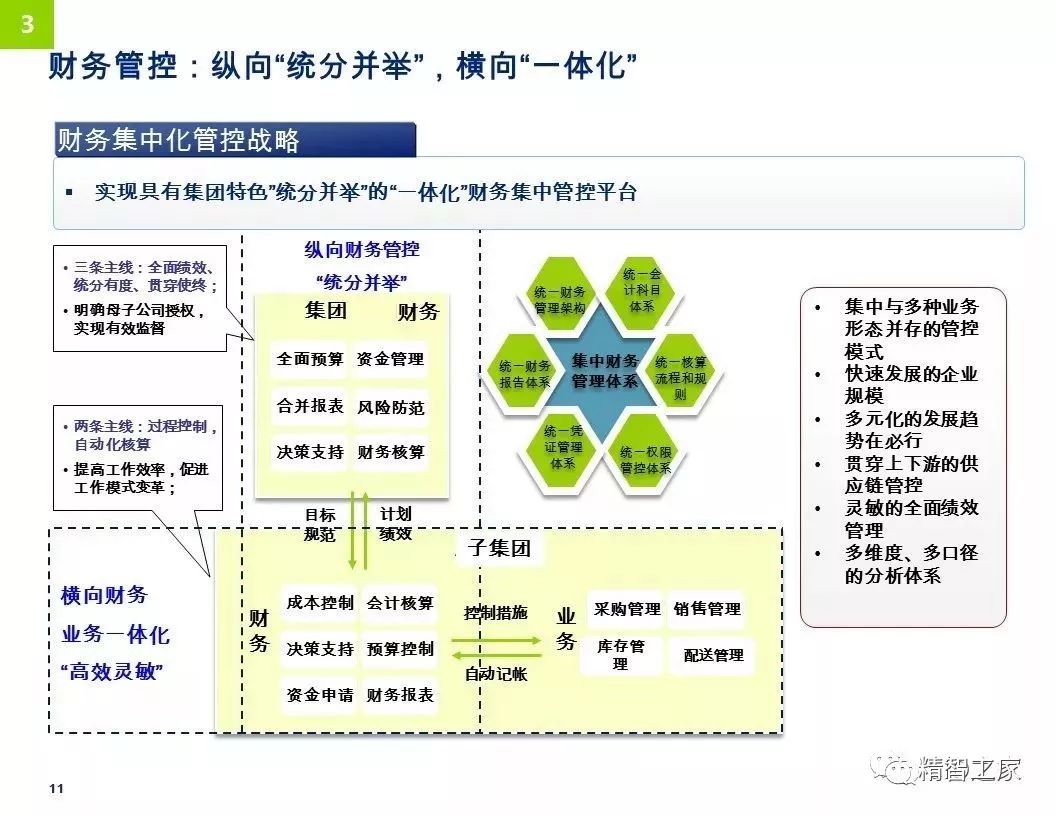

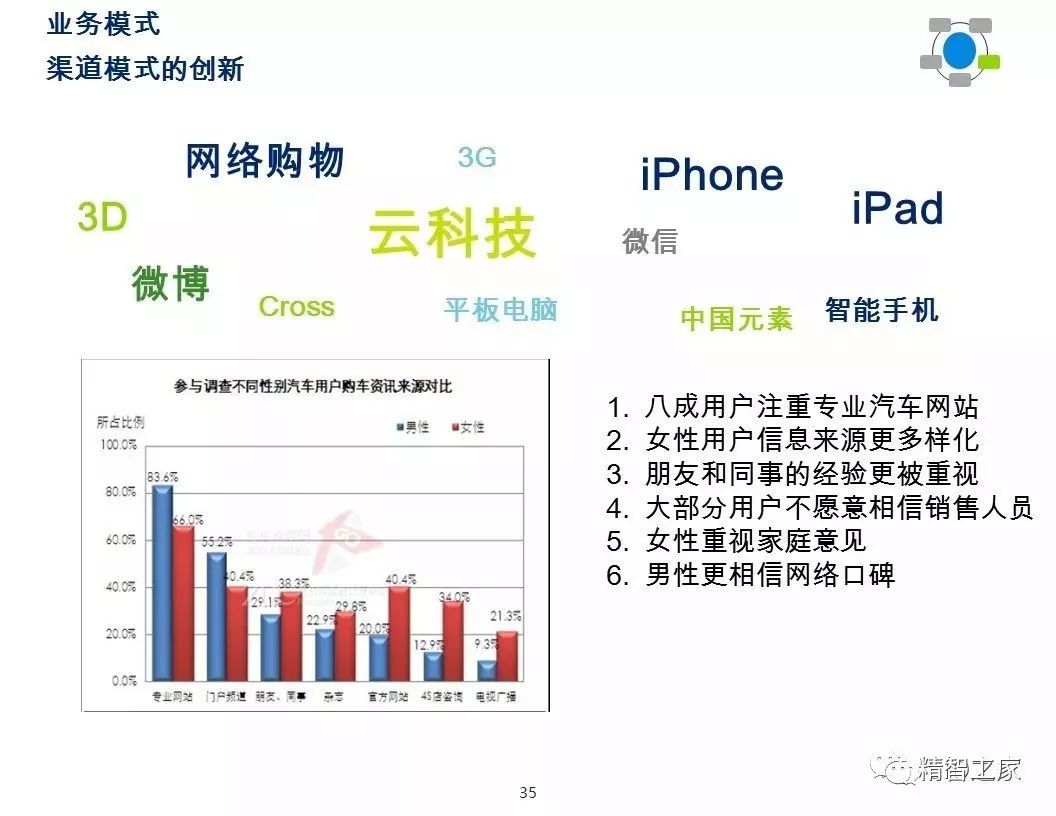

在互联网应用普及的今天,传统制造企业的商务运营模式正面临电子商务的冲击。不过,对于制造业企业来说,以上几个数字化转型的切入点并非一哄而上,而是要根据企业自身的特点,从某一个关键点出发,由点带面,全面带动企业的数字化转型。

数字化转型的再思考

王爱民 ITValue

本文为

北京理工大学数字化制造研究所所长

王爱民

教授的随笔整理稿

我们之前总在说智能制造、工业互联网、数字孪生等等,其实很多的时候都是在表达一个愿景目标。慢慢的人们开始疲劳了或者接受了,就开始认识到,要实现上述目标是需要一个过程的,所以现在都开始在提数字化转型,其核心的目的还是为了能够落地。

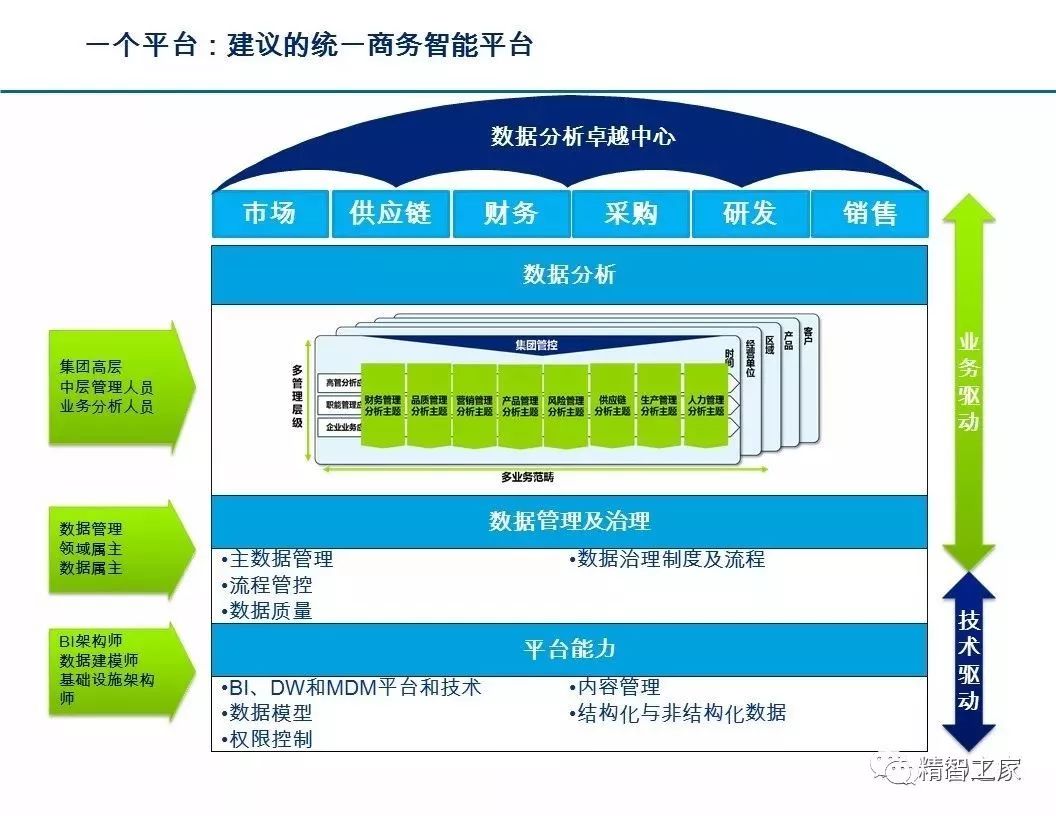

数字化转型强调的是业务驱动,即数字化技术与业务的融合

之前说了那么多智能制造、工业互联网的数字孪生的概念内涵,其实很多都是从技术角度来说的,所以企业感觉很好但实际一操作就感觉无从下手,总不能未卜先知强说愁吧。而对于企业来说,实际的业务是实实在在的,包括管理业务、工艺业务等等,实际的问题也是实实在在的。因此数字化转型首先是业务驱动,一定要纳入到业务场景里面来进行技术与业务的融合,是为企业所用,而不是成为技术的奴隶。

数字化转型对具体的企业来说,应该也是具体的,而不是眉毛胡子一把抓

这种具体就体现在企业的竞争优势所在,或者企业的业务运行的瓶颈、痛点和难点。至于说是加强优势还是补齐短板,这个是企业首先要做的一个决策,这个一定是与企业的现状基础有很大关系的,包括管理的基础,技术工艺的基础等等。数字化转型就是在长期的目标与现状基础之间来划分过渡性的阶段,感觉这才是真正的总体规划分步实施,或者对我们以前总体规划分步实施的说法提出了更高的要求。

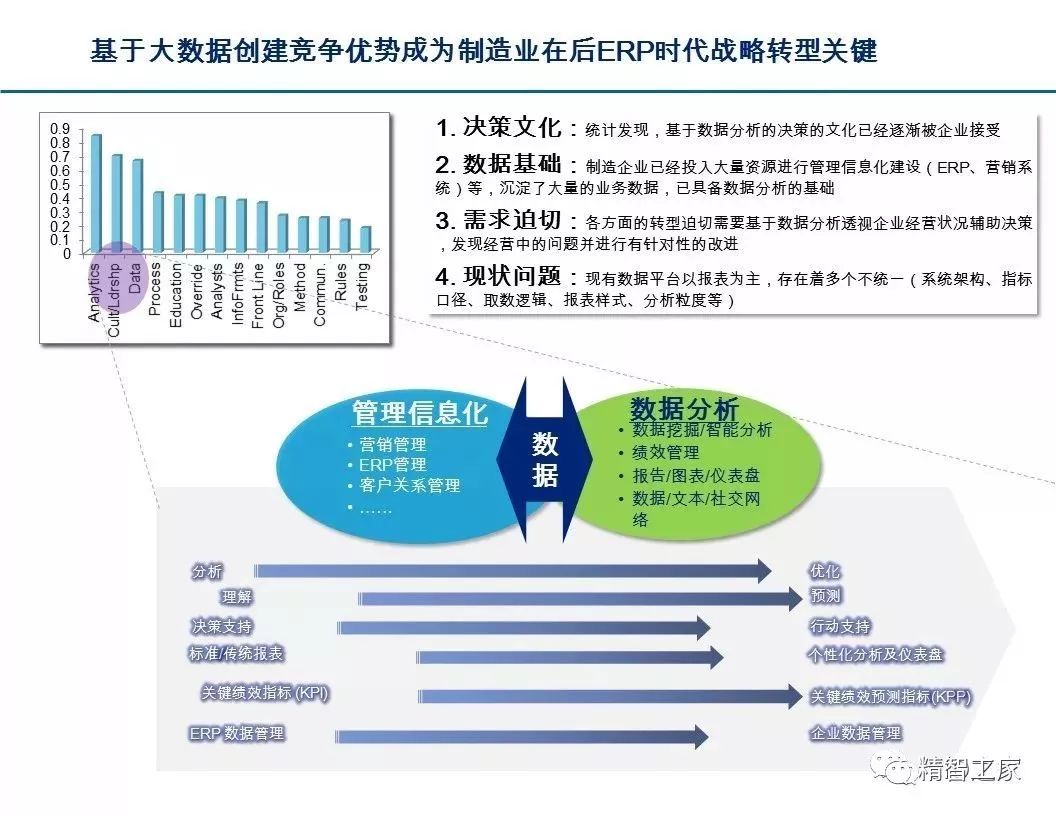

数字化转型的基础是定量化结构化的数据描述,从这个角度来说,现在提的比较多的数据驱动是没有错的。但在实际操作当中,首先还是应该先做业务流程的数字化和规范化。数据驱动或者数据流动,其实都是业务链条或者业务网络的执行内容,没有业务流程,就如同皮之不存毛将焉附。

前几天去评审了一个智能加工单元的项目,实际运行效果还是非常不错的,企业对于自己的业务流程,其实是做了很精细化的规划与梳理的,但是数据传递的断点还是挺多的,而这些断点目前主要还是靠人来进行,就在这种情况下,企业的这个智能加工单元的运行很不错的。就如同有些企业实施了精益生产的,相关技术措施和管理方法,虽然没有数字化业务管控系统,但仍然运行的还是不错一样。面向数字化的业务流程梳理,在此之上,落实数据驱动的策略,即使当前做不到自动的数据流动,应用效果应该会不错,同时更重要的是,企业能够清晰的认识到自己后续应该在什么方面进行发力和提升,那就是,基于数据驱动思想的数字化业务链条的自动高效运行,其体现形式才是数据的自动流动。

我们做事总是喜欢举点什么,现在大家开始提到了数字化转型,当然说这个没有任何贬义的意思,数字化转型本来就是需要的,是对大家分析理解企业运行问题的之后所提炼出来的一种flag。

数字化转型有助于应对

制造企业运行的不确定性

想起大家一直以来都在说的制造企业运行的不确定性,我感觉这是一个深刻的原因。

我们为了消除这种不确定性,一定要实现对业务链条的控制,而流程的业务链条就离不开数字化,就是以数字的形式具象化业务链条。

就如同模拟量控制起来就比较麻烦,而数字量相当于将一个连续的系统进行了离散化处理,相对而言处理起来就比较容易了,或者说比较容易控制。

大家迫切需要数字化转型的一个原因,应该就是为了增加控制的便利度。

这个当然只是一个方面。

我们很早就意识到,如果将企业现有的业务流程进行计算机化,这是我们信息化改造中传统的做法,是远远不够的,也丧失了信息化的优势。同样的对于数字化转型,我们更不能将当前的业务,通过表面上的定量数字化的手段来进行管理,就认为实现了数字化转型,这也是远远不够的。

比如传统上我们公平的进行了大量的机床数据的采集,并且做了可视化的机床运行状态监控,但这些数据如果没有用,就是价值并不大,那这些数据怎么用的?就应该和机床的运维结合起来,和保证产品加工质量的工艺结合起来等。其实这里面说的味道是什么呢?

因此说数字化转型应该和业务深度的融合起来,并且是对业务模式和业务运行方式的一种改变。比如企业可以探讨是否将原先的计划和财产分离的模式改成一体化融合的方式。

企业的管理水平和技术改进是无止境的。进行数字化转型考虑的时候,我们应该想着,当前建设的系统如何具有柔性的可扩展性。当前数字化业务管控系统的一些新的技术发展趋势。企业应该上下考虑和有效的验证。比如微服务的架构,比如数据中台,流程中台甚至智能中台等等。

数

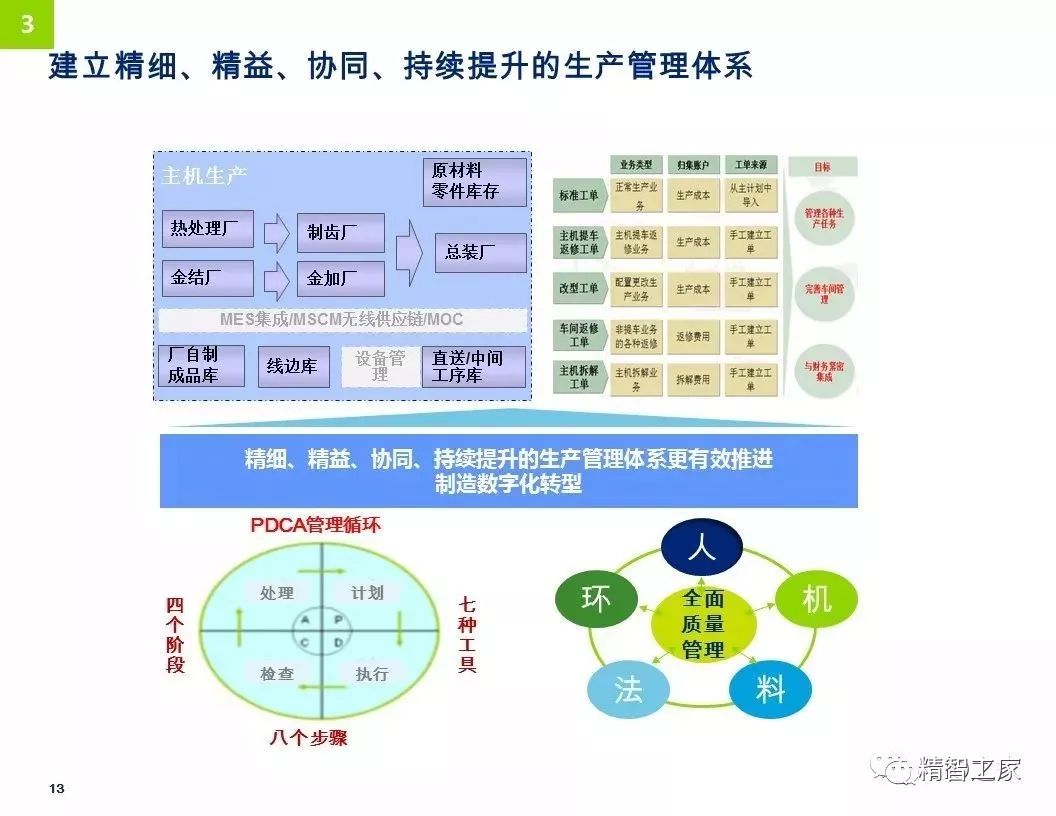

字化转型已经成为企业都在面临的一种必然选择,很难想象,走向精益、精细、精准、精确方向的业务,还仍然采用手工的方式来进行,其实是很难想象的。

但这里面的味道其实还是挺多的,自己也有一些思考,写出来供大家参考。

数字化转型应该兼容并蓄,需要开拓思路

就如同我们在学校里面经常说,计算机系的人会编程,但可能不懂这些业务,尤其是跟机械工程相关的制造型业务,所以现在做数字化制造的人基本上也都会编程。

上面可能是一个不恰当的例子,但是我说的意思是,数字化转型,我们应该结合这个机会,实现多学科的融合发展。