最近,上海阿姨发出了“你是什么垃圾”的灵魂拷问,借网络和股市加持触动了不少城市居民。

《上海市生活垃圾管理条例》已于7月1日正式实施,这份“最严垃圾分类措施”,使上海成为全国第一个强制实施生活垃圾分类的城市。

关于为什么要垃圾分类,经过近20年的科普和实践教育,现在每一个小朋友几乎都能答出来“只有分类才能更好地利用”这样的标准答案了。

然而我们每天看到和制造垃圾,却对垃圾充满了误解。

>Ⅰ<

误解:垃圾是现代问题

事实:文明之下都是垃圾

史前,人类的祖先们大概能留下的垃圾只有自己的遗骸、吃过动物的遗骸和一些简单的手工艺品。当人类成为定居者后,就开始面临垃圾问题。创立全美知名的垃圾计划、美国亚利桑那大学人类学教授和考古学家在《垃圾之歌》一书中曾引用考古研究者半开玩笑的话说,“

人类也许是被迫走上文明之路的,只因为需要某种程度的社会组织及区分适当的阶级结构,以应对日渐堆积如山的垃圾。

”

自从产生垃圾问题,人类就有了基本的处理方法,例如,倾倒(掩埋)、焚烧、再利用、减量等。

中国古人有很多再利用的方法,像生态猪圈、桑基鱼塘这类农业上的复用自然不必详细叙述。

远在古希腊的特洛伊城里也有处理垃圾的证据,从事青铜时代特洛伊城挖掘工作的考古学家布里根,在挖掘过程中发现同一建筑物每一层面的地板上都丢满动物骨头和零星废物。由此

可见,古人处置垃圾的办法并不是把惹人厌恶的堆积物清扫掉,而是用泥土加以掩埋,并重新铺上一层厚厚的地板——眼不见为净。

这也许就是比较早的填埋技术。

考虑到就在此刻中国还有不少露天堆放的垃圾,技术进步推动的文明进步可能也未见得那么有效。

进入现代社会以后,在人口增长、消费主义和资本的推动下,全球的垃圾都开始了指数级的增长。现在谈起垃圾分类就能提到的模范邻国日本,在东京都环保局的官网上可以看到关于多年前环境公害的各类写真,他们的四十多年前与我们的现在何其相似。

日本东京都环保局网站上公示的废弃物公害写真(1972年征集)

(图片来源:东京都环保局网站)

>Ⅱ<

误解:

垃圾围城、垃圾分类喊了很多年,政府无所作为

事实:

中国政府近十年正在快速推动生活垃圾处理后端的建设

有人吐槽垃圾分类推行了20年,到现在还在推行阶段。事实上,2010年,中国垃圾无害化率也就在63%左右,其中县城的无害化率只有不到30%,解释一下,无害化并非真的无害,而是只要采取过处理手段就可以,所以当时中国还有近一半的垃圾什么措施都没有、归宿就是乱扔和露天堆放。

2016-2017年有一个修建焚烧厂的高潮,因为焚烧厂能够避免填埋厂垃圾渗滤液和土壤污染问题、占地较少处理量高同时还能回收一些能量,被业界和政府认为是可以推行一种方式。2020年为止,有望达成“设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上,其中东部地区达到 60%以上”的目标。

位于北京市鲁家山循环经济(静脉产业)基地的首钢生物质能源项目,是世界单体一次投运规模最大的垃圾焚烧发电厂

(图片来源:首钢企业网站)

然而快速建设焚烧厂也存在很多问题,且不说焚烧技术本身还有需要完善的部分以及其固有的确定,单说,我国建设过程中存在一些环保集团低价竞标后不断追加投资预算,建成后原本合规的燃烧技术在实际运行中仍发现二噁英造成周边污染问题,这些是在快速推动建设成绩背后的隐忧。

>Ⅲ<

误解:

垃圾分类越细越好

事实:

垃圾的种类划分取决于现有处理和创新水平

业界对于如何分类生活垃圾一直都有许多声音,比如,有人在考虑到居民操作便利性的方面考虑,认为只需要进行干、湿两类的分类,即把厨余分出来作为湿垃圾,而其他垃圾就都作为干垃圾;也有人希望尽量“一步到位”。其实这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。

即使在2017年后焚烧厂有飞跃式的增长,但在中国填埋仍然是主流,然后比较有农业大国特色的是,我们坚持厨余用堆肥的方式处理。在上海,为什么菜叶是湿垃圾、粽子叶是干垃圾?绿色上海微信公众号明确说明,干垃圾是对应焚烧、湿垃圾是对应堆肥,湿垃圾进入干垃圾里会影响燃烧效率。这一点与焚烧垃圾大国日本不同,他们的厨余垃圾常常归在可燃垃圾里。

《上海市生活垃圾管理条例》宣教材料

(图片来源:绿色上海微信公众号)

从实施路线来看,

各省

都选择采取了大体上3-4类的方式,把可回收、厨余和其它垃圾区别开(分四类的一般会将其它垃圾里区分是否有害)。这显然是根据可运行的处理手段来划分的。

这里面没有谈及回收资源的部分,因为资源化更取决于处理水平和创新水平。在基础研发领域,一直在推动可回收可再利用的新材料问世和应用。在环保意识较为普及的欧美,不少消费品牌已经将资源回收设计作为卖点推向消费者。

>Ⅳ<

误解:

处理和利用垃圾是一个技术问题

事实:

处理和利用垃圾是经济和政治选择问题

许多人可能将不断进行的环保科学研究当做一种一旦突破就会一劳永逸的解决方案,但事实上,人类处理垃圾一直沿着我们开头说的几个基本的处理方法做延续和完善,只是以前倾倒掩埋就是放上土,但是现代化的填埋场在选址、建设、掩埋方面都有各种技术要求,可它依然有气味、燃烧气体爆炸、渗滤液污染等问题发生的可能性。科学能够帮助我们解决一些老问题,但每个解决方案仍然会有一些新的不足,需要进一步的科学研究解决。这不会影响现阶段选择一个最优技术方案去实施,影响实施的从来都是经济和政治问题

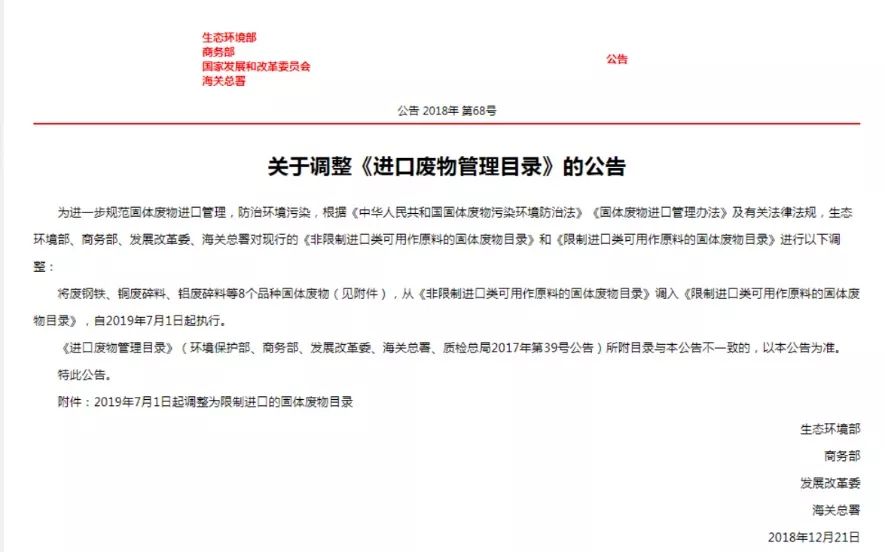

在今年的7月1日,还有一项关于固体废物的政府管理政策悄然生效,将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等由非限制进口调整成了限制进口。可不要小看这类默默的动作,撼动的却是天价的全球贸易网络。

生态环境部网站的公示文件

(图片来源:生态环境部网站)

据“地球知识局”总结,从1995年到2016年的20年间,中国的年垃圾进口量翻了十倍,从450万吨增长到4500万吨,已经成为了一项大宗交易品。进口垃圾,这件事在有些人眼中可能略有一点不可思议,但其实这些回收行业就在大家的眼皮底下,只是许多人并没有正视过它。近两年,中国陆续出台了多项对于进口垃圾的禁止和限制政令,也让中国制造业腾飞背后狂奔的垃圾回收行业浮出水面。

美国记者,也是明尼苏达州废品回收商之子亚当·明特(Adam Minter)曾在《废物星球》书中介绍,全球回收业每年的营业额高达5000亿美元,约等于挪威的国内生产总值,是全球雇员仅次于农业的行业。虽然欧美、日本这些发达国家都有较为精细的生活垃圾分类措施,但是这离真正可以利用资源,仍然有很大差距。到目前为止,填补这些差距的并不是技术,而是大量的人力进行的手工分拣。中国大量进口洋垃圾,正是因为人力成本低、环境负担不被重视的时期里,即使洋垃圾是卖给我们的,我们的回收产业仍然能够做到回收许多资源都比重新制造的成本略低一些。

上面只是说了分拣的成本问题,再来说说不可利用的那些资源处理处置的成本问题。自从二十年前各地开始推广垃圾分类,就有市民一直质疑说,我们这个小区分得好好的垃圾车(清运车)一来就又混在一起拉走了。其实造成这个问题的原因正是成本。

固体废物处理投资不足,造成设施建设不足,清运的垃圾最终结局就是找个地方堆,甚至没有地方堆。我们看一下数字,东京都内23区居住有900多万人,而有24个焚烧厂,如果算上外围都圈内和民营焚烧机构则达到了59家,都圈内的不可燃物处理厂则达到了89家。上海市公开的信息统计是2016年的,此时上海有2400多万常住人口,只有3家焚烧厂以及包含这3家在内一共有13家生活垃圾无害化处理厂(场)。