正文

长期信用银行组建于日本战后百废待兴的时代,承载着政治任务和经济复兴的期望,见证并参与了

60-80

年代日本的复苏、增长和繁荣,沉迷在

90

年代日本房地产泡沫中,最终破产。

长银的主要破产原因可以总结为:

在经济泡沫阶段,长银在并没有良好的风控系统支撑之下,一味地追求规模扩张,大量放款给不动产公司,导致在经济崩盘之下,产生了大量的不良债权。

在面对不良债权的问题时,长银对经济产生了错误的判断,认为经济会转好,所以一方面对相关企业追加贷款,一方面对不良债权采取了隐瞒拖延的问题,不良债权越积越多。在监管的缺失和不作为之下,最终,庞大的不良债权拖垮了长银。

通过对长银的分析,我们得到如下启示:

(

1

)理解经济的周期性,是银行良性经营的起点;(

2

)控制业务的规模与节奏,是银行稳定盈利的前提;(

3

)风控体系的完善与有效,是银行基业长青的根基。

风险提示

宏观经济风险、企业经营风险

(感谢单春妮对本文编写作出的贡献。)

二战战败之后的日本,面对的是大轰炸后的一片废墟,重工业基本被摧毁殆尽,临时占领期间美国对日本的经济发展处处忌惮。但随着朝鲜战争以及美苏争霸的局势恶化,美国发现日本作为在远东桥头堡的“价值”,对日政策由压制转向扶持。日本政府抓住这一机会,于

50

年代开始了日本经济与产业复兴计划,日本长期信用银行(后文简称“长银”、“长信银行”)就在这样的背景下诞生了。它在政府的帮助下成立,一直与政府的关系十分密切,先后多位大藏省(日本中央政府财政金融机关)退休官员在长银担任要职。

它的经营目的就是要服务于日本产业政策,为关键行业企业提供金融支持,堪称日本版的“国家开发银行”。

1952

年,长银在原日本劝业银行的基础上成立,政府以认购优先股的方式提供了

50%

的资本金,在成立后的三年内,大藏省认购了长银全部金融债券的

40%

,

拥有深厚政府“基因”的长银可以说算是半个国家银行。

经营期间长银主要通过发行债券获得资金,并将资金贷给特定行业的方式赚取借贷差。

20

世纪

60

年代初,伴随着日本经济的腾飞,长银的业务发展迅速,在

1963

年,长银为国内制造业提供了几千亿日元的资金,放贷对象包括丰田、东丽集团、川崎钢铁、东京电力、桥石轮胎和东芝等行业巨头,同时长银帮助这些企业进行海外拓展。

20

世纪

80

年代,长银制定改革措施,希望将工作重点从传统的信贷转向投资银行业务,但并未获得外部监管部门和内部保守派的支持。

随着日本泡沫经济的产生,长银完全投入到泡沫资产“击鼓传花”的游戏当中,资产规模在

1989

年位列世界第九。

1996

年,大藏省检查长银发现其掩盖了

4

万亿日元的不良债权,随着问题的加剧,

1998

年长银破产并收归国有。

1999

年,日本政府将长银出售给瑞博伍德集团,并于次年更名为新生银行。

2.1 1945-1955

:

废墟之上重生,服从国家政策

2.1.1

日本的战后复苏

1945

年

8

月,日本战败投降,战争经济宣告结束。随着战争破坏与军需生产的取消,日本的工业遭受严重打击,

10

月,普通钢材的产量仅为战前的

1.4%

,同时到

10

月上旬,被工厂解雇的失业人数达

413

万余人,物价亦急剧上涨。

为了使日本经济得到复苏,

政府首先着手救助金融机构,将

1946

年一般财政预算中的

20%

作为产业经济费,对因政府停止发放“战时补偿”等而蒙受损失的银行给予补偿,以防破产;同时,成立复兴金融库,为国家基础产业的设备投资和企业运营提供资金;

1947

年实施的“倾斜生产方式”方案,则将紧缺资源重点划分给以煤炭、钢铁为中心的基础产业。

这些举措使得基础产业的生产能力得到恢复和发展。

尽管基础产业得到恢复,但倾斜的策略使得中小企业困难重重,并发生恶性通货膨胀,

随后美国占领军对日本实施了“道奇路线”,对外设置单一汇率制,对内实行平衡预算,

这一举措抑制住了通货膨胀、改善了日本财政收支平衡的同时也带来了经济萧条。尽管朝鲜战争爆发,对军需的需求增长使得日本获得了短暂的“朝鲜景气”。但随着战争的结束,直至

1954

年底吉田内阁的崩溃,日本经济都处于动荡不安之中。

2.1.2

长银的成立

在

20

世纪

30

年代,考虑到银行较其他市场更容易控制,日本军方下令绝大部分的金融流通需经过银行。

1952

年,时任大藏省大臣的池田勇人召开金融政策委员会,采用易控制的银行而不是资本市场将稀缺资源供应给能够迅速重建经济的产业。池田的金融计划将银行作为主要融资来源,并将不同金融功能划分给不同的机构。经纪公司专门负责股票市场、城市银行为消费者服务并向大型企业提供短期贷款、信托银行专门负责资产管理业务、地区银行为小客户服务。

除此以外,

1952

年日本政府制定了《长期信用银行法》,创造了一种全新种类的银行——长期的信用银行。池田认为“长期的信用银行”应通过自己发行债券融资,并向钢铁、造船、电力等特定行业提供长期贷款。在这样的背景下,战前半官方性质银行——日本劝业银行一分为二,一半成为普通的商业银行,仍沿用日本劝业银行的名称,另一半则改组成为了长期信用银行(即后来的“长银”)。

长银成立之后,政府以认购优先股的投资方式提供给长银

50%

的资本金,在成立后的三年中,又认购了长银发行的全部金融债券的

40%

。

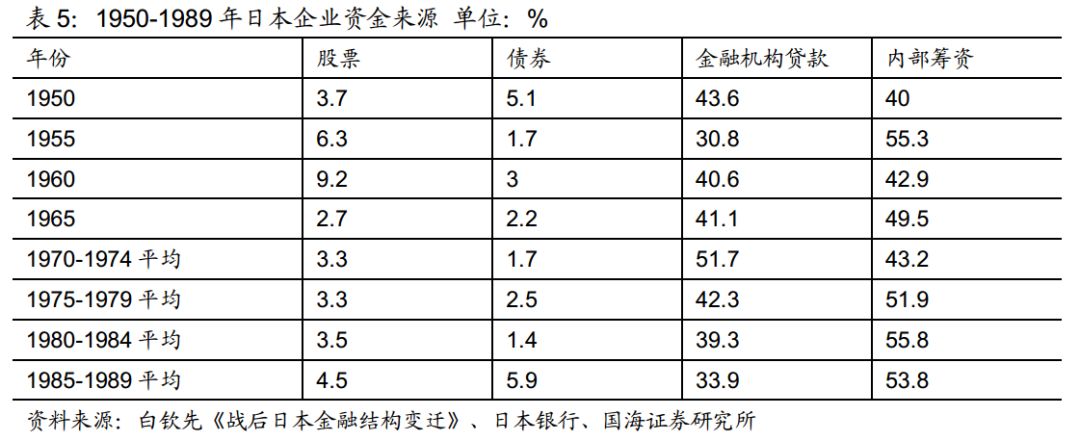

在资金来源上,和其他长期的信用银行一样,长银主要通过发行债券获得资金,在长银的资金构成中,有近

80%

是通过债券进行筹集的,其中附息债券和贴现债券的比例约

3

:

1

。根据《长期信用银行法》,长期的信用银行发行的债券分为五年期限的附息债券和一年期限的贴现债券,前者多由机构购买,而贴现债券多为个人购买。

在贷款投向上,作为一家具有政策属性的商业银行,长银在成立之初,主要还是聚焦于符合“国家利益”的行业,服从政府产业政策,如二战初期的造船、电力、钢铁、煤炭等行业,以及后来的汽车制造等工业生产类行业。

在长银看来,具有政府支持、符合政府政策导向的企业及这些企业的关联公司,才能够在日本长期生存。因此,长银在实际的信贷业务中,往往不是根据企业的财务报表作为评判依据,而是更多考虑企业的背景和社会关系。

在这样的背景下,长银有着十分稳定的借贷差。

1945

年《临时利息调整法》的制定,规定了银行的存款利率、贷款利率、票据贴现利率、账户透支利率等金融机构的利息上限。长银向其他机构发放的债券利率,总是固定在比长期优惠贷款利率高

90

个基点之上,而长银的放贷利率,则固定在高于日本银行贴现率的一定水平之上。

2.2 1955-1985

:

经济增长转轨,变革山雨欲来

2.2.1

“已经不是战后了”

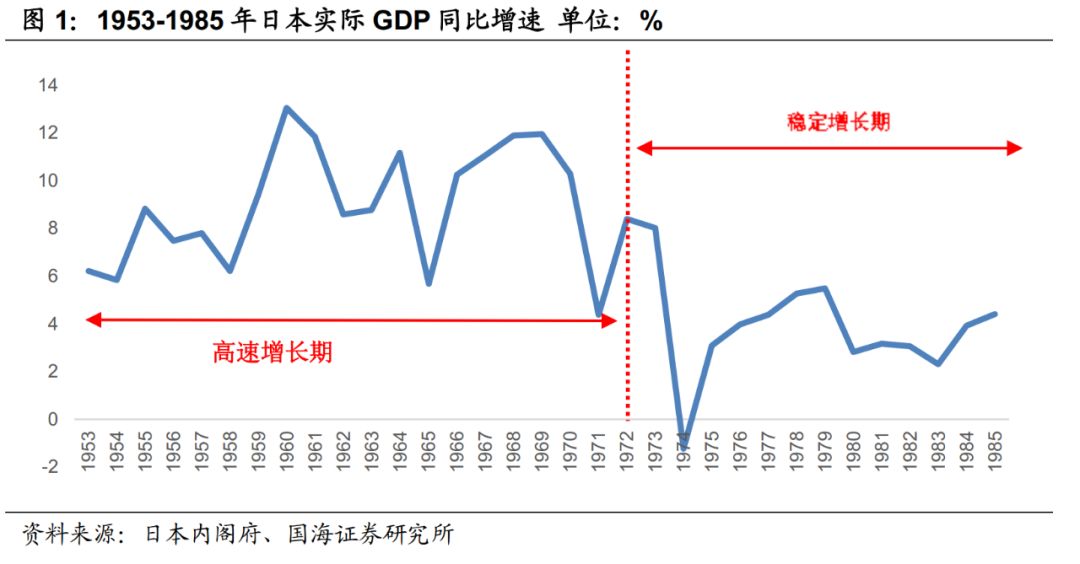

从

1954

年

12

月起,日本已不再依赖战后复兴或朝鲜特需,而是真正依赖投资和消费等内需的增加来促进经济增长。

到

1960

年,池田勇人内阁提出“国民收入倍增计划”,主要采取促进中小企业现代化、提高国家创新能力、加大基建投入、缩小收入差距的方式推动日本经济发展,日本正式进入腾飞阶段。

1967

年日本提前完成国民收入增加一倍的目标,次年日本成为仅次于美国的第

2

大经济体,

1960-1973

年,日本经济处于高速增长期,平均增速

9.7%

。

进入

70

年代以后,随着人口结构的变化、两次石油危机、日美贸易战等带来的内外部冲击,日本经济增速换挡,

1974-1985

年间,日本平均增速

3.4%

,进入稳定增长期。在

70-80

年代,日本在利率市场化、资本流动自由化、日元国际化等方面逐渐放开了管制。

1985

,随着《关于金融自由化、日元国际化的现状与展望》的发布和广场协议的签订,日本加速金融自由化,这些举措为泡沫经济埋下伏笔。

2.2.2

长银的发展与改革困境

随着日本经济的腾飞,长银也在不断壮大。

20

世纪

60

年代初,长银的业务发展迅速,在

1963

年,长银为国内制造业提供了几千亿日元的资金,放贷对象包括丰田、东丽集团、川崎钢铁、东京电力、桥石轮胎和东芝等行业巨头,同期,长银也帮助这些企业进行海外拓展。

20

世纪

60

年代中后期,在为丰田向美国进出口银行的贷款提供担保后,长银意识到了海外机会的重要性,因此派遣职员学习外语并前往海外的银行进行培训。日后长银管理层中的“国际派”,如大野木克信、平尾宏二等,就是在这一时期接受了海外的培训后脱颖而出的。

随着

70

年代经济的放缓和直接融资市场的发展,需要通过长银进行贷款的需求越来越少,使长银的长期发展遭到威胁。

因此,包括大野木克信在内的“国际派”开始倡议对长银进行改革,而大野木克信主张公司向投资银行方向转型的建议,也获得了长银高层的认可。

1983

年底,由于金融监管原因,银行虽然仍不被允许在日本内部介入债券和股票业务,但可以在海外设立分支机构,参加海外市场的债券承销。长银由此计划成立一个“投资银行组”,进行债券交易、投资顾问以及系列产品等新业务的开发。

在长银

1985

年发布的战略规划中,改革的领导者马里奥·水上抨击了目前日本金融制度的落后,并指出长银的改革方向,其中主要包括:

(

1

)日本金融和经济氛围扭曲,金融制度没有跟上;(

2

)银行需要转变角色,提供更加先进的金融产品,规模庞大不再意味着利润上升;(

3

)银行需要建立一个企业融资团队;(

4

)职员的升迁建立在贡献的基础之上,简化管理层,在薪酬制度上体现个人贡献。

尽管水上的改革受到了长银内部“国内派”

的反对,但“国际派”们仍为改革做出努力。大野木被任命负责“投资银行组”,平尾被派往纽约,开拓长银的国际资本市场,后来他督导购买了美国一家从事企业兼并的公司皮耶斯(

Peer

’

s

)的一部分股份,又收购了一家主要的债券交易商格林威治资本管理公司。然而

1985

年起,随着日本不动产和股票泡沫的不断累积,长银改革派的努力化为泡影,泡沫经济带来唾手可得的利润使长银沉溺于泡沫经济的游戏中,特别是不动产成为长银的新宠。

2.3 1986-1991

:

镀金时代,纸醉金迷

2.3.1

虚假的繁荣

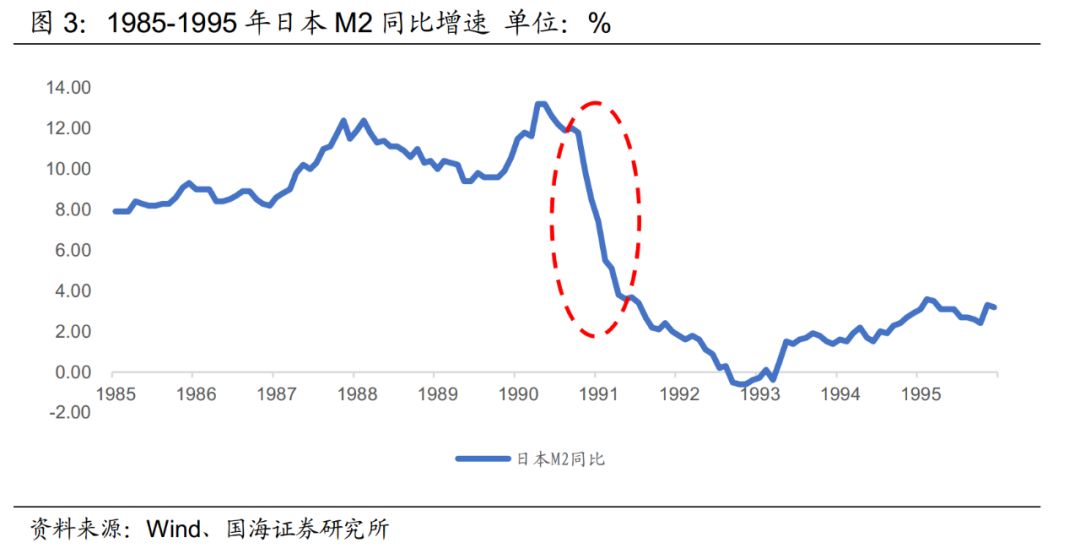

广场协议签订后,日元的升值使得出口大幅下滑,日本经济出现衰退。为了缓解经济下滑和通缩压力,日本开始采取扩张性的财政和货币政策,在

1986

年

-1987

年间的连续降息后,央行贴现率从

1986

年初的

5%

降至

1987

年

2

月的

2.5%

这一战后最低水平。一系列的金融缓和措施使得日本货币供应量的增速大幅上升。

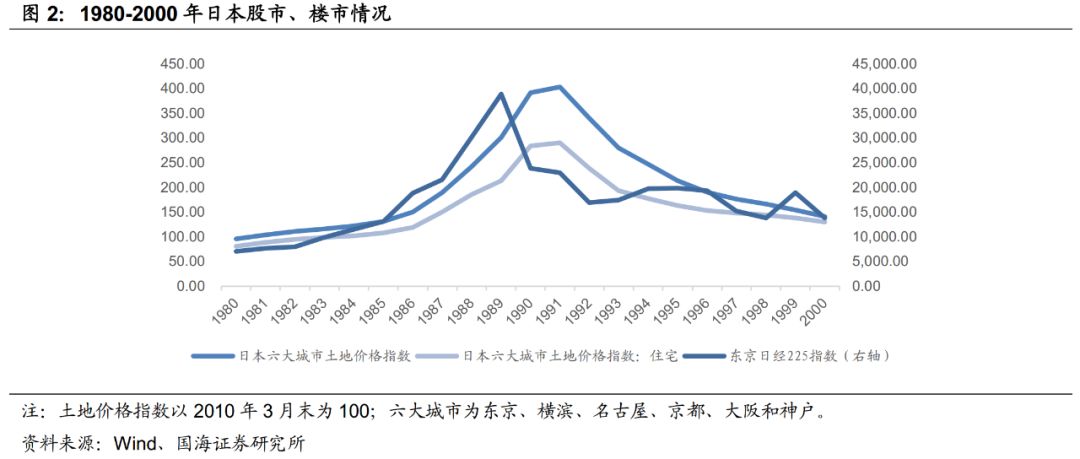

在升值预期、低利率和宽裕的流动性之下,大量热钱涌入股市和房地产。

日本企业对金融资产的投资由

1985

年前的

7.9

兆日元增至

1989

年的

25.9

兆日元,扩大了

2

倍之余;资金运用于土地投资的比率也上升了

2

倍以上。

1985-1990

年的

5

年内,与房地产无关的企业所拥有的土地资产增加了

9.8%

。由于大量的资金涌向了楼市和股市,日本国内的股价和地价也在

1989

年达到峰值。

1989

年

12

月

29

日,日经

225

指数报收

38915

点,相较

80

年代初,已上涨超

5

倍。

日本的商业银行也加入了这场股市和楼市狂欢。由于激烈的竞争环境,商业银行开始追逐高风险高回报的项目,通过向商业贷款公司贷款的方式迂回向泡沫产业融资。

据大藏省统计,日本的商业银行向商业贷款公司的融资在全部融资总额中所占比例约

20%

,商业贷款公司向不动产的融资在其融资总额中所占比例达

40%

。

2.3.2

不动产公司,长银的新金主

1985-1988

年,长银的资产由

18.4

万亿日元增长至

22.6

万亿日元,相当一部分来自于不动产贷款的大幅提升。

1990

年,长银的市值为

248

亿美元,位于世界第

9

位。在这期间,标普和穆迪对长银都给出了

AAA

的评级。不动产的疯狂使长银原本向投资银行转型的改革变得不那么急迫,相比投资银行受到的限制和利润的微薄,不动产贷款更加有利可图。因此,新的领导者对马里奥·水上此前制定的战略计划进行了调整:宣布银行应该以投资银行作为长期目标,但短期内仍然应该侧重于作为核心业务的企业借贷;同时要求充分利用不动产方面的新机会,注重发展向中小型企业放贷。

在长银的不动产贷款中,对

EIE

公司的贷款极具代表性。

EIE

公司(

Electronics and Industrial Enterprise

)成立于

1947

年,在高桥治则接管公司以后,成为专门从事电子产品进口的贸易公司。

20

世纪

80

年代,高桥治则宣布将

EIE

公司改造成不动产集团。

EIE

公司在泡沫阶段四处购置土地和建造宾馆,吞并了世界上的许多资产。

EIE

的不动产业务从购买塞班岛的凯悦旅馆开始,后又于

1987

年买下了帝豪旅馆管理集团

30%

的股份。高桥出手阔绰,喜欢的旅馆就直接购买,夏威夷一个估价

2000

万美元的养牛场,高桥治则想要建造旅馆,就以

1.5

亿美元买入。在泡沫鼎盛的

1989

年,

EIE

搬入了造价高昂的新办公大楼,同期公司拥有多架私人飞机。

对资金有庞大需求的不动产集团

EIE

和在日本上层有一定地位的高桥治则获得了银行的青睐。在塞班岛凯悦旅馆的项目中,长银和汇丰银行就出借了

300

亿日元。长银对

EIE

的贷款几近达到无条件批复的地步。

1990

年,

EIE

的总借款数达到

7000

亿日元,并成为长银最大的

10

家客户之一,估计借款数目超过

3000

亿日元

。

2.4 1992-1999

:

泡沫破裂,大厦将倾

2.4.1

泡沫的破裂

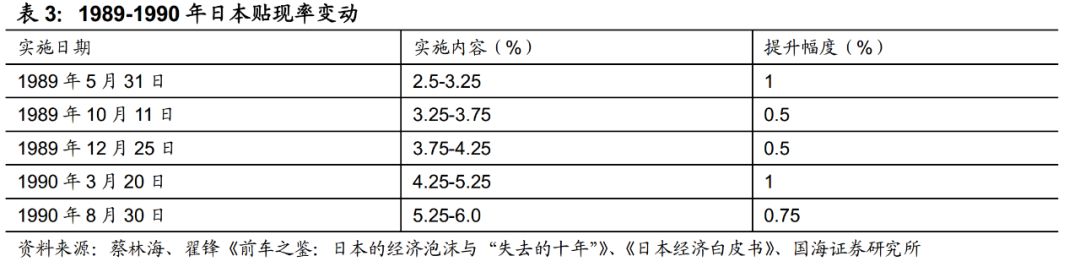

日本经济的泡沫不断累积也让日本政府产生了担忧,并采取了主动挤泡沫的方式。

从

1989

年起日本实施了一系列的金融紧缩的政策,从

1989

年

5

月到

1990

年

8

月,日本

5

次调高央行贴现率,货币供应量也急剧收紧。在不动产方面,日本采取了直接管制土地交易、管制金融机构贷款、完善土地税制、强化城市用地管制四大措施抑制地价。

在这一系列紧缩政策之下,股市和楼市双双出现下跌。企业股权融资额从

1989

年末的

25

兆减少至

1991

年的

5

兆日元。到

1991

年末,日经

225

指数已从前期高点跌至

23848.71

点,到了

2002

年,仅剩

8578.95

点。根据日本国土厅的监视报告,日本土地交易总额从

1990

年开始以

20%

的幅度减少,特别是法人企业的土地交易金额减少的幅度在

40%

以上,六大城市价格指数在

1992

、

1993

、

1994

分别下跌

16%

、

18%

、

12%

。

在这一系列紧缩政策之下,股市和楼市双双出现下跌。企业股权融资额从

1989

年末的

25

兆减少至

1991

年的

5

兆日元。到

1991

年末,日经

225

指数已从前期高点跌至

23848.71

点,到了

2002

年,仅剩

8578.95

点。根据日本国土厅的监视报告,日本土地交易总额从

1990

年开始以

20%

的幅度减少,特别是法人企业的土地交易金额减少的幅度在

40%

以上,六大城市价格指数在

1992

、

1993

、

1994

分别下跌

16%

、

18%

、

12%

。

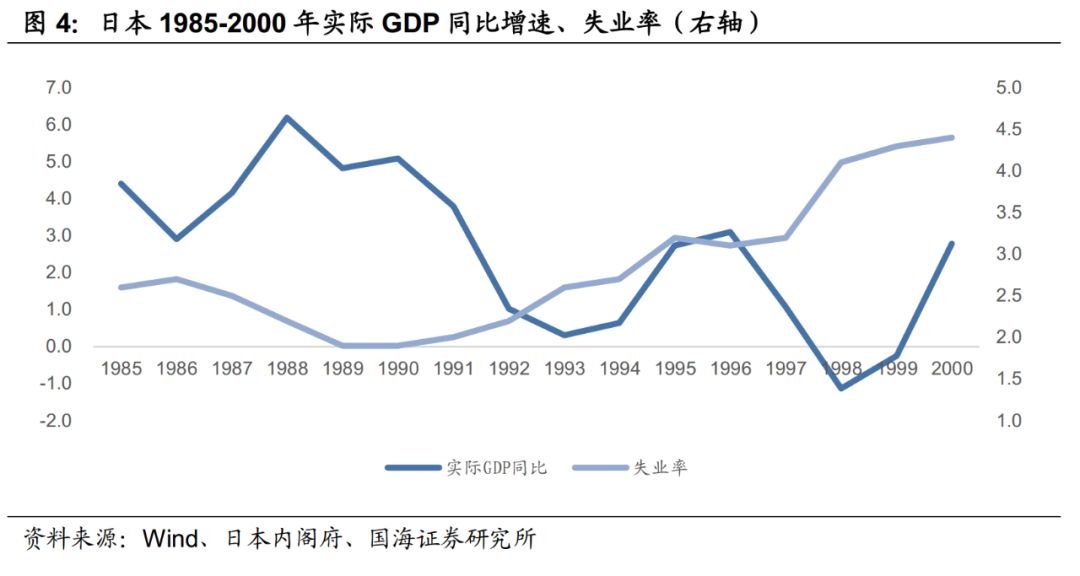

随着泡沫的破裂,日本经济陷入低谷,投资于股市和楼市的企业的资产负债表恶化,日本失业率大幅上升,

GDP

增速走低。

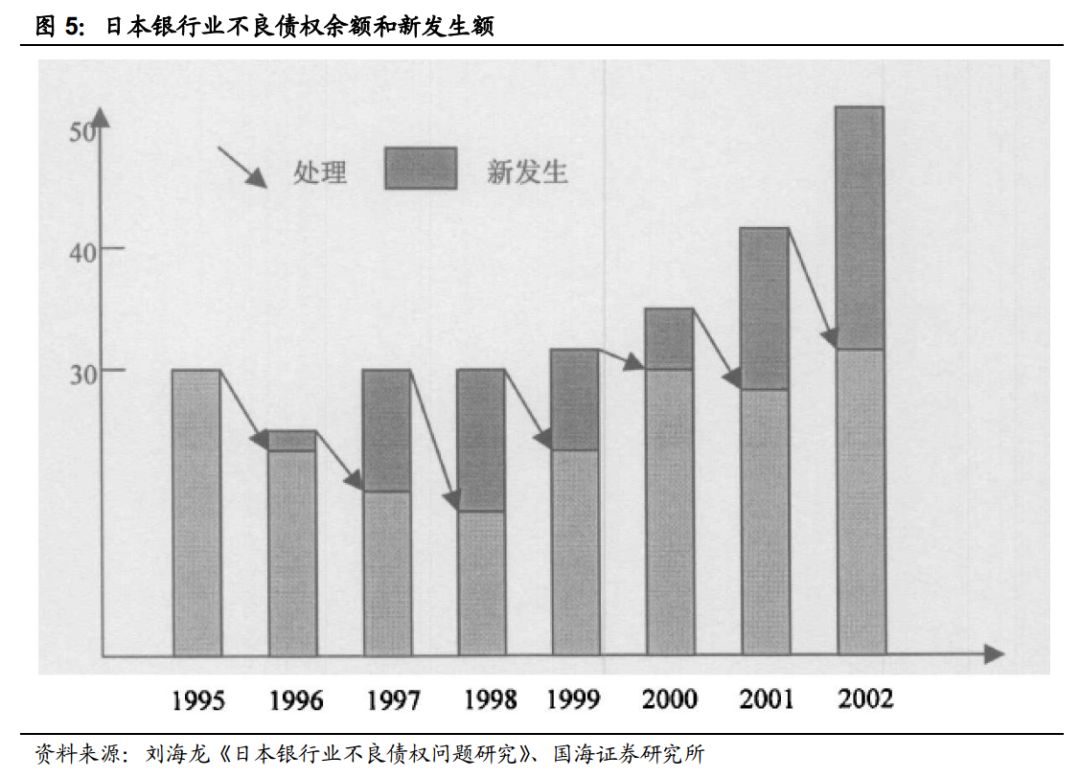

股市和楼市的溃败同时带来了大量的不良债权,

1992

年

3

月底,日本的不良债权达到近

13

万亿日元,到了

2002

年

9

月底,日本全国

132

家银行的不良债权余额达

40.08

万亿元。大量金融机构倒闭,

1997

年北海道拓殖银行和山一证券的倒闭更是将日本金融危机推向高潮。

2.4.2

长银的崩塌和新生

股票和不动产价格的下跌同样对长银造成了双重打击。

股票投资方面,长银报表里的股票投资潜在收益从

1989

年的

3.8

万亿降至

1991

年

3

月的

2.3

万亿,

1995

年

3

月降为

4380

亿日元。而地产方面,在

90

年代初期,所有银行贷款中的

25%

直接流向不动产和建筑部门,其余的

55%

也间接与土地有关,长银自然也不例外,以东京为代表的楼市崩盘给长银造成了巨额的不良贷款。

以

EIE

公司为典型的不动产公司在经济泡沫破裂后遭到重创。在泡沫破裂前期,长银相信不动产和股价只是暂时下跌,因此仍继续对

EIE

追加贷款。

到了

1993

年,长银发现

EIE

的问题极其严重,宣布与

EIE

切断所有联系,并承认先后贷款的

1900

亿日元,有一半无法收回。

1995

年,

EIE

行贿政府的丑闻捅到国会,高桥治则在国会听证时揭露长银出资拯救两家信用社,曾利用这两家信用社暗地里继续向

EIE

追加贷款,并向政治家和黑帮提供贷款的行径。

1995

年

3

月底,长银宣布坏账总额达到

7840

亿日元,并使用全年度利润核销几乎一半的坏账。

1996

年夏天,大藏省认为长银有风险贷款为

4

万亿日元,占总贷款的

25%

,有风险贷款中三分之一已无法偿还。而长银在

1997

年春天公布有

8400

亿日元的有风险贷款,其中

3500

亿元为坏账。

10

月底,正当长银制定了债券和股票发行计划准备发行时,北海道拓殖银行倒闭,随后,三洋证券和第四大经纪公司山一证券均宣布破产。寒冬袭来,投资者对日本金融企业的信心跌至冰点。

11

月底,长银股价跌到

200

日元以下,是

10

年来最低水平,瑞士银行迫不得已宣布长银的筹资计划推迟。

1998

年,日本成立了

30

万亿日元的安全基金用来支持各级银行,其中长银得到了

1800

亿日元的资本注入。但随着《现代外刊》对长银坏账的爆料,情况急转直下,市场开始抛售长银股票,瑞士方

退出的流言传开,股价继续下滑。

6

月下旬,长银宣布与中型信托住友信托结盟,但住友信托本身坏账较多,这一结盟让瑞士方

彻底愤怒,买下长银在资产管理和投资银行合资企业的股份后退出联盟。而住友信托坚持政府先把长银的坏账移开,并注入公共资金使长银存活的情况下,才会进行合并。遗憾的是国会投票拒绝了这一需要

2

万亿资金的计划。

到了

10

月下旬,国会同意为金融系统成立

60

万亿的安全基金,并为长银寻找买主,期间将长银进行国有化托管,此时长银的资本缺口达

3000

亿元。长银倒闭时账上有

23

万亿日元,其中

2/3

是企业贷款。国有化后,政府管理机构逐渐抛售长银的金融信贷资产,又将

5

万亿日元的不良资产转移给了整理回收机构。

1999

年夏天,长银账上最终剩下

11

万亿贷款。

来自美国的瑞博伍德集团积极地参加接管长银的竞价。

1999

年

9

月,瑞博伍德提出的第一份商业计划为:

以

10

亿日元购买长银,注入资本金

1200

亿日元,同时接管长银所有贷款。日本方面,政府拿出

5000

亿日元的储备金,提供“取消权”的做法

,并另外再用

2400

亿日元注入长银。经过谈判,日本政府将储备金提高到

9000

亿日元。

2000

年,经过多次谈判,瑞博伍德接管了长银,并更名为新生银行,长银的故事就此终结。

长信银行的发展史某种程度上是日本经济的缩影和产物:

其成立即是日本战后倾斜生产资料政策的表现,其改革受挫也是日本在

80

年代忽视银行业改革的体现,其迷失则是日本经济泡沫时期金融机构的集体性盲从,其倒闭则是日本经济崩盘的一个缩影。

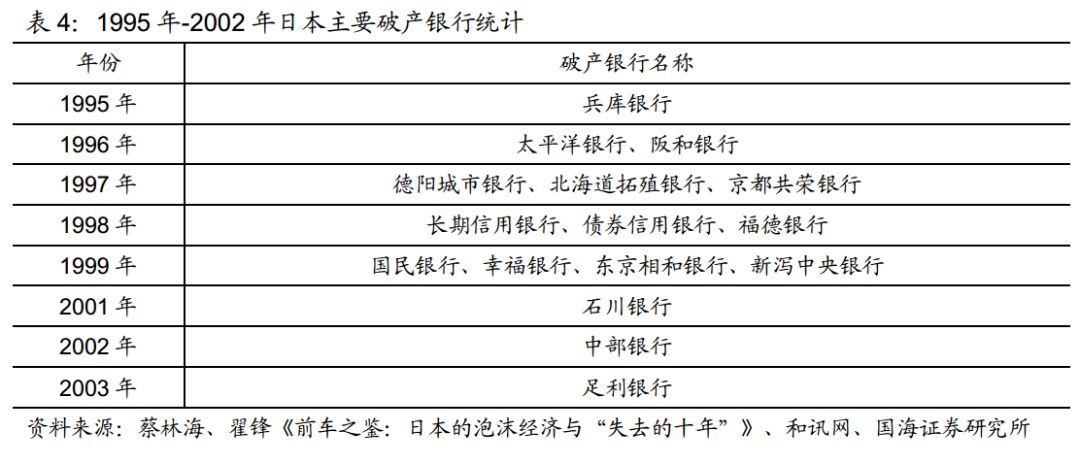

长信银行的破产并非个例,在

90

年代中后期,日本多家银行发生倒闭,他们的共性大于个性,分析长信银行倒闭的原因,无疑也能从侧面看到日本经济在

90

年代崩盘的原因。

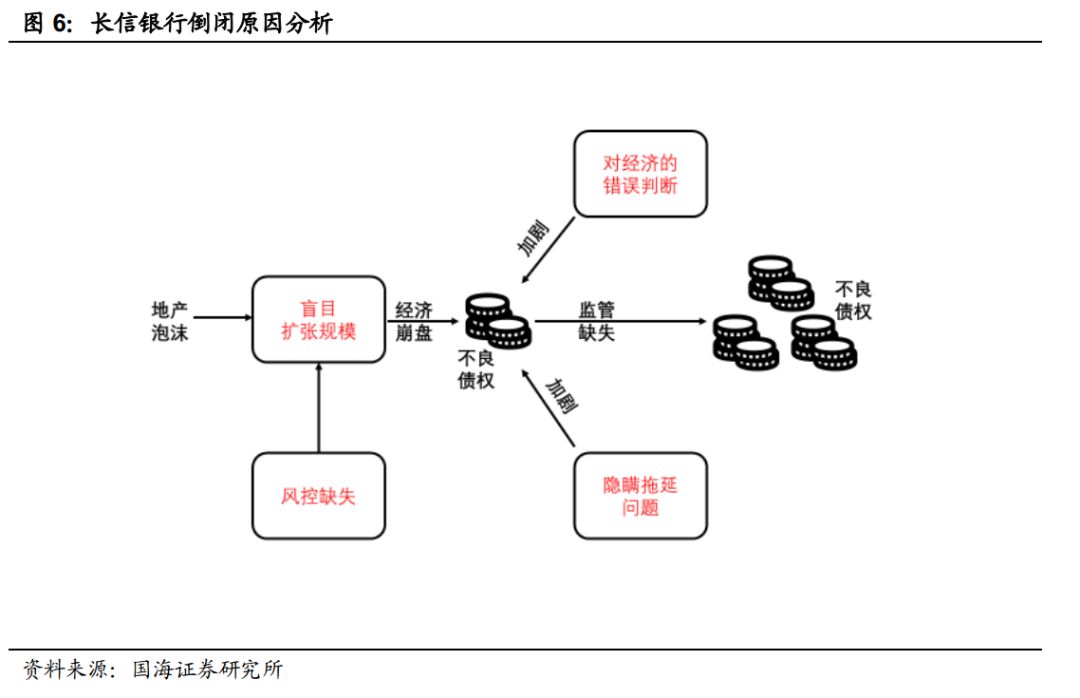

长银的主要破产原因可以总结为:在经济泡沫阶段,长银在并没有良好的风控系统支撑之下,一昧地追求规模扩张,大量放款给不动产公司,导致在经济崩盘之下,产生了大量的不良债权。

在面对不良债权的问题时,长银对经济产生了错误的判断,认为经济会转好,所以一方面对相关企业追加贷款,一方面对不良债权采取了隐瞒拖延的问题,不良债权越积越多。在监管的缺失和不作为之下,最终,庞大的不良债权拖垮了长银。

(

1

)盲目扩张规模是长银庞大不良债权的根源。

长久以来,长信银行依赖借贷差获利,在借贷差保持稳定的基础上,长信银行只要将规模做大就能扩大利润。但随着日本金融制度的逐渐改革,利率市场化使得稳定的借贷差出现波动和减小,金融脱媒也使得越来越多的企业可以通过银行以外的渠道融资,在这样的情况下长银的利润自然下滑。

此时房地产价格的上涨看似解决了长银的增长问题。源源不断成立和发展的房地产公司可以为长银扩大规模提供新的流量入口,同时地价的增高使得土地这一抵押品更具安全性,在这样的情况下,长银只需要不断扩张在房地产业的规模就可以解决自身遇到的问题并获得更大的利润。在这样的动力之下,长银向以

EIE

为代表的不动产企业大量放款。

1990

年,长银的资产达到

3000

亿美元,几乎是

1984

年的两倍。当泡沫崩溃席卷而来时,在经济过热时规模扩张过快的长银自然首当其冲地出现不良债权的问题。

(

2

)风控的缺失导致了不良贷款率的增加。

放贷规模的扩大遇上风控的缺失,势必导致大量的不良债权。长银的放贷并没有考虑公司本身的经营情况和贷款用处。以前文中提及的

EIE

公司为例,

EIE

曾向长银的纽约办公室申请一笔

3.5

亿美元的贷款,用以建造位于曼哈顿中部派克大道和麦迪逊大道之间的第

57

街上的酒店,但对具体的财务使用并无规划。纽约办公室通过计算,认为可行贷款上限为

1.5

亿元。但为了与

EIE

公司构建良好的关系,这笔投资却获得了长银总部的支持,并要求满足

EIE

的一切要求。到了

1989

年,这座旅馆的预算已远远超过了

4

亿美元。

(

3

)接着,对形势的错误判断加剧了不良贷款的扩大。

在泡沫破裂的前期,长银仍然相信房地产和股市只是暂时的下跌,因此长银仍然继续向相关领域放贷。

1990

年日本的利率开始上升的时候,

EIE

请求长银暂缓增加贷款利率并发放更多贷款以弥补亏空的说法得到长银副总裁铃木克制的支持。当年

4

月,铃木又悄悄批准了另一笔“临时”贷款,以

60

亿日元填补资金亏空。同时出于对高桥治则的信任,长银也没有重新进行信用审查和要求更多的抵押。

(

4

)隐瞒的态度使长银错失了解决不良债权的最后机会。

面对日益增加的不良债权,长银采取了隐瞒的方式,长银的做法既没有自行解决问题,也丧失了外界帮助银行的机会。在应付检查上,只要日本银行派人来检查,长银就提前把与法律有抵触的文件打包装进地下室,长银与检查人员就会心照不宣地忽略这些文件。

另外,长银对问题的隐瞒还体现在会计处理上。

1991

年

12

月,长银成立了一家名为“

NR

”的公司,用作储藏不再履行合约的贷款。从

1991

年末起,长银向

NR

以账面价值出售资产。

NR

只有在长银向它贷款时才有能力买下这些高风险贷款,但银行可以将这部分贷款化为优良贷款。在随后的两年内,长银又接连成立了日比谷开发公司、乐町开发公司、新桥开发公司等卫星公司,并抬高价格出售资产。另一方面,长银通过一些正常渠道将贷款分散到已有的子公司,这些公司同时承接股票和不动产。比如

1991

年,日本土地公司以

1000

亿价格购买长银在大手町的总部大楼,而该大楼的账面价值为

20

亿元,长银得到了

980

亿元的利润。外国的投行家也参与了日本的银行的隐瞒,他们设计的金融产品可以帮助类似长银的日本的银行短期内在财报上现实利润,而损失被长期掩盖。

这些错误的操作导致了长信银行大量不良债权的产生以及不断扩大,最终导致长银的倒闭。

当然,监管的缺失也是庞大不良债权的帮凶。

监管部门对于长银的隐藏活动睁一只眼闭一只眼。

1991

年,日本银行检查时发现长银的账上有

1.628

万亿日元的贷款存在潜在风险,但长银正式报告中的数字为

212

亿日元,

1992

年,大藏省检查时计算出的潜在风险的贷款为

1.3

万亿元,但检查人员仍认为没有必要公布这些数字,直至

1994

年,日本银行发现长银的坏账和有风险的贷款膨胀至

3.4

万亿日元,大藏省和日本银行亦没有做出任何惩戒。

4.1

理解经济的周期性,是银行良性经营的起点

长银和众多的日本银行都是随着日本经济泡沫的崩盘而走向破产,可以说,银行是经济泡沫的重要推动者,也是经济衰退时首当其冲的受害者。

经济上行时,企业经营状况好转,偿债能力增强,随着地产和股市的高涨,企业抵押品的价值也水涨船高。即使银行本身没有降低放贷门槛,满足放贷要求的企业也会增多,银行的资产业务规模自行扩张。如果银行在此时激进地追求利润或和其他银行进行竞争,规模扩张倍增。自然,一旦经济下行,企业自身的偿债能力和抵押品品质下降,违约率增高,银行的顺周期性又会使它缩减贷款规模,反过来影响经济。作为银行,要深刻地认识到经济的周期性以及银行在经济中所扮演的角色,在整体业务上都要考虑到周期性:

(

1

)制定的战略要进行跨周期的考虑:

商业银行在制定经营战略的时候,需要从长远的、跨周期的角度进行思考,既要考虑当前的经济形势,也要放入周期的因素,在考虑利润的同时以防破产作为底线。这也需要银行加大在经济周期方面的研究投入,以更好地认识和预测经济周期,把握经济运行规律。

(

2

)在经济上行期,

一方面,银行要有居安思危的意识,提前做好应对经济下行期的准备,如做好应对流动性危机等经济下行期可能遇到的问题的预案、提前进行压力测试、在上行期多计提贷款的损失拨备等;另一方面,银行在经济上行期应少积累问题,这主要体现在信贷业务上。

(

3

)到了经济下行期,

更多是问题的爆发期,其实是在考验银行在上行期的准备工作是否充分,一旦暴露问题银行能采取措施的时间窗口很小;当然在这一时期也存在机遇,在普遍惜贷的情况下,经营稳定的银行应勇做秃鹫,寻找被错杀的企业,进行发放贷款或债转股等操作,当然这也需要银行提前储备投研人才,提高鉴别能力。

4.2

控制业务的规模与节奏,是银行稳定盈利的前提

经济下行期是银行破产的高发期,而不良债权过高往往是压垮银行的重要因素。从经济周期性的角度,我们在信贷业务的风控方面应该考虑以下方面:

(

1

)在信贷评估体系中考虑周期因素。

在企业经营和偿债的指标标准上,可以进行动态调整,比如根据对应的经济水平对指标乘以一定的周期系数,起到逆周期的作用,对总的贷款规模或者部分行业的贷款规模规定上限等。

(

2

)注意贷款的期限和抵押物质量。

在经济上行时,银行可能会高估经济上行的持续时间,在这样的判断下,长期贷款更有利可图。但一旦经济出现下行甚至崩盘,长期贷款难收回的可能性更大。因此,在放贷时要注意贷款期限结构的合理性,并注意资产和负债的匹配性。与此同时,在上文中提及,经济上行时,资产的价格上升,使得抵押品特别是不动产的价值上升,但不动产的价格往往会随着经济的下行而下滑,侵害银行利益。因此,在对抵押品的价值进行评估时,要考虑到周期的因素。

(

3

)形成严格完善的客户准入和管理体系。

首先,形成了客户的白名单准入机制,在白名单内的企业的,行业分布应合理科学;其次,对于白名单中的企业的单一授信额度的上限可根据所处的经济环境而进行动态调整;再次,尽管白名单中的企业往往资质较好,但仍需密切跟踪,对白名单定期更新,特别是属于周期性行业的企业。

4.3

风控体系的完善与有效,是银行基业长青的根基

一个有效的风控体系,是银行能长期进行业务的根本所在。在长银的案例中,过多的不良债权和瞒报现象的存在都与风控的缺位有关。结合长银的案例,我们有如下启示:

(

1

)风控要渗透在银行的每一笔业务之内。

无论是信贷业务还是银行的投资业务,利润部门的目的是为了赚取更多的利润,因此先天有扩张规模和忽视风险的动力,这就需要风控部门严格将每笔业务都控制在正确的轨道上。以信贷业务为例,风控应提前设置好放款对象的条件,使信贷人员有据可依,当收到放款申请后,应仔细核查放款对象的资质、贷款用途等,在完成放款后,应定期跟踪放款对象,每一步都有风控参与在内。

(

2

)日常注意培养专业的风控人才。

长银在隐瞒不良债权时多采取了会计手段,因此风控部门需要培养财会、法律等相关专业能力的人才,并与外部审计人员多沟通,以便及时识别问题和解决问题。

(

3

)完善隔离制度,建立预警系统。

这两点主要运用于信贷业务方面,隔离制度要求与某家公司有利害关系的管理层必须避免参与该公司的信贷审批工作;设置预警系统要求银行对宏观、行业风险设立跟踪体系,一旦出现拐点,对相关企业采取维持或降低授信额度、调出白名单等操作。

(

4

)风控部门需重视可能存在的瞒报问题。

银行业务中可能存在风控未能发现的死角和问题,因此,可建立奖惩制度,鼓励相关责任人主动上报问题,对主动报告问题的责任人酌情减免惩罚,另一方面对隐瞒不报的行为予以惩处。如果隐瞒拖延的问题是由公司高层授意的,更需要风控部门拿出措施,因此可以事先授予风控部门必要的权限,包括查阅公司重要文件、冻结当事人事权等权力。当隐瞒的事态特别大时,风控部门可以直接求助监管部门,尽管看似“自曝家丑”,实际却能及早让银行回到正轨。

1952

年

,长银在原日本劝业银行的基础上成立。

1961

年

,长银搬入位于大手町的总部大楼,业务发展迅速。

1963

年

,长银为国内制造业提供了几千亿日元的资金,放贷对象包括丰田、

Toray

、川崎钢铁、东京电力、桥石轮胎和东芝等行业巨头,同时长银帮助这些企业进行海外拓展。

19

世纪

60

年代

,长银派遣职员学习外语并前往海外银行进修。

1985

年

,长银制定改革措施,希望从传统的信贷转向新型投资银行,被驳回。

1990

年

,长银的市值为

248

亿美元,位于世界第九位。

1993

年

,长银搬入造价

500

亿日元的大楼。

1995

年