作者:牛皮明明,来源:听明明吹牛皮(niupimingming)

蔡元培一生贫寒,去世时连棺材都买不起,只留下一句遗言:科学救国,美育救国。

今年,

是我离开大学的第八个年头。

毕业后,我没有回去过一次母校。

读书时,也没有见过一次校长。

毕业后,我们生活在形形色色的人群中。

我们每个人,毫无例外,都是无比的疲惫不堪。

我们怀念大学,更多的时候只是怀念自己的青春。

而不是学校的教育,或者关于读书的争论。

因为人世间,恐怕再也没有蔡元培时期的大学了,

同样,人世间再也没有蔡先生这样的校长了。

“

大学不是贩卖毕业的机关,也不是灌输固定知识的机关,而是研究学理的机关。”

“

大学生要以研究学术为天职,不当以大学为升官发财之阶梯!”

1917年1月4日,

北京下起了雪,天很冷。

路上的行人都在回家。

一辆马车缓缓停在北京大学门口,

从马车上走下来一个戴着眼镜、穿着长衫,身材消瘦的人。

他是蔡元培,新上任的国立北京大学校长。

按照惯例,十几个校役侧立两旁,

齐刷刷向他鞠躬致敬,空气变得很凝重。

突然,他扭过身来,将腰深深地弯下去,

然后给校役们鞠了个躬!

校役们呆住了,以往,这是从来没有的待遇。

那时候,北京大学校长可是内阁大臣。

衙门的大官员,根本不把校役这些下人放在眼里。

蔡元培22岁中举人,24岁中进士,26岁是翰林。

是当过中华民国的教育总长,

敢和大总统袁世凯拍板决裂的书生。

是那个时代地位最高的读书人。

可是在他眼里,

并没有高贵低贱。不管是政府高官,还是平民百姓。

只要是人,在人格上就应该是独立平等的。

都应该有独立的尊严,

蔡先生这一鞠躬,就是读书人最大的修为。

蔡元培演讲

1917年1月9日,

蔡元培在就职典礼上。

正式发表演说:

“大学不是贩卖毕业的机关,也不是灌输固定知识的机关,而是研究学理的机关。”

“大学生要以研究学术为天职,不当以大学为升官发财之阶梯!”

这个演说直接为大学教育定了永恒的基调。

在场的师生为之一振,大家开始议论:

“蔡先生这是要和积累多年的陋习决战啊!”

是的,他们猜对了。

蔡元培来北大上任,

就是要把大学教育的陋习

连根拔起。

大学不是混毕业证的地方,

更不是狗屁升官发财的阶梯。

而是做学问的地方,是为国家提供有识人才的地方!

只有扎实的学问才能带领中国走向未来!

“凡无学识,误人子弟之中外教员,一律开除,永不延聘!”

蔡元培上任之前,

北大已经走马上任了四位校长。

严复、章士钊、何燏时、胡仁源,

个个都是响当当的读书人。

可当时的北大是衙门学校,乌烟瘴气。

来此求学的多为官僚纨绔子弟,只为混张文凭,

毕业之后,靠文凭升官发财。

当时的北大被称为“官僚养成所”!

在校园,大家叫出生宦官家的公子叫老爷,

公子们上课还带着听差,上课铃响了,

仆人去叫:“请老爷上课!”

上体育课,教员们喊:“老爷们右转,开步走!”

下课了,老爷们就成群结队跑到

妓院吃花酒、打麻将。

蔡元培刚上任没几天,

教员张思秋拿来上学期的考勤记录。

“怎么缺勤的这么多啊?”

“蔡先生,这几个缺勤的我们也管不了啊!

这是段祺瑞大谋士徐树铮的外甥,

这是大总统黎元洪的亲侄子!

缺课的老师是英法公使亲自指派的教员克德莱!

我们得罪不起呀!”

克德莱是驻法公使指派的教员,

他和徐佩铣、燕瑞博几个外国教员不好好教课,

整天钻进八大胡同的妓院喝花酒,

还美其名曰“探艳团”!

把校风搞得是乌烟瘴气,乱七八糟。

蔡元培当即拍案而起:开除!

“凡无学识,误人子弟之中外教员,一律开缺,永不延聘!”

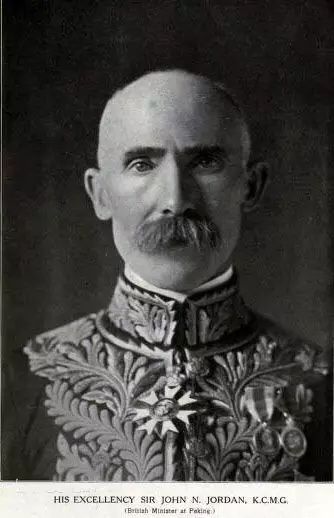

英国驻华公使朱尔典

要知道,蔡先生这个决定,

得罪的可是整个中国都不敢得罪的英法帝国,

克德莱找来英国公使朱尔典来质问蔡元培,

蔡元培并不买账,朱尔典就丢了一句:

“看来你是不想当这个北大校长了!”

蔡元培冷冷一笑,横眉冷对!

朱尔典就用外交手段,向北洋政府施加压力。

外交总长伍廷芳给蔡元培写了几封信,劝他向外国人低头。

蔡元培只回了一封,赫然写到:

“本校辞退教员全是照规矩办事,

丝毫没有什么不妥;

要是克德莱想打官司,那就悉听尊便。”

这就是读书人骨头,

政治强权我毫不惧怕。

但是谁破坏教育,我只有一根硬骨头,

一身浩然正气,

即使我拼了命,也要捍卫教育尊荣。

学问是最高的文凭,学识是读书人的通行证!

大学的讲台,唯一的规则就是读书人的学识!

1916年12月20日,

蔡元培还没到北京大学赴任,

就一个人跑到北京西河沿中西旅社,

拜访一位来自安徽的年轻人。

那位年轻人看上去很不靠谱,

每天除了睡懒觉,就是到处玩。

这个年轻人是陈独秀,

蔡元培知道他有晚睡迟起的习惯。

就搬个凳子坐在门口等。

可陈独秀根本就不想去北大教书,

只想回上海继续办《新青年》。

蔡元培就说:“你可以把《新青年》杂志办到北大校园啊!”

还对陈独秀说:你可以来当文科学长!

还给陈独秀伪造了

日本东京大学学历。

蔡元培愿意用人格为陈独秀这样的白丁担保。

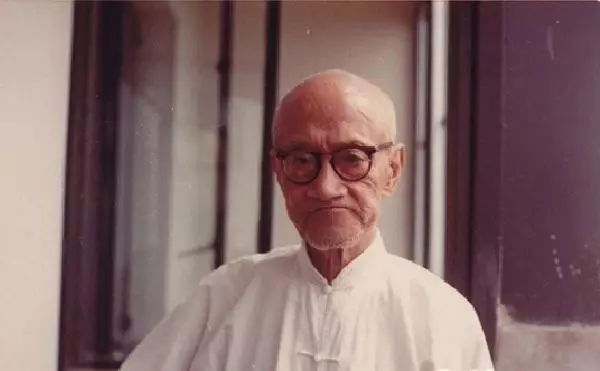

梁漱溟

1917年,梁漱溟23岁,发表过几篇论文。

听说蔡先生在北大当校长,就把论文寄给蔡先生,

希望自己能够到北大读书,

蔡元培约他到校长室:

“你的才华可以到北大当老师!”

梁漱溟说:“蔡先生,可是我只有初中学历!”

“你可以来的,就当学术探讨交流好了!”

就这样,梁漱溟到了北大任教,成为一代大师。

梁先生到了晚年,还感谢蔡先生:

“没有蔡先生,就没有我梁漱溟。”

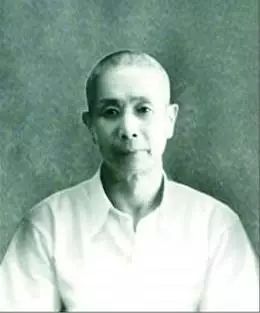

张竞生

有一位怪学问家叫张竞生,

搞了一本奇书,叫《性史》。

把房事当成一门正式的学问做研究!

被当时人们大骂伤风败俗,有辱斯文。

到了蔡元培这里,就一句话:

“张先生的研究蛮好的,他可以来北大教哲学!”

这就是蔡元培办教育的魄力!

在蔡元培眼里,学历不重要,背景不重要。

英雄不问出处,只要你是有学问的读书人,

有修为,讲道德,有治学决心。

我就敢破格任用。

在他眼里,

才华是读书人的通行证,

真才实学才是读书人的脸面。

“兼容并包,思想自由”

大学就应该有郎朗的读书声,

有各抒己见的争论,

有誓死捍卫学术的决心。

蔡元培刚到北大赴任,

就在校门口贴上了任命陈独秀为文科学长的公告。

这看上去是一个很小的举动,

北大学生冯友兰却看懂了:

“陈独秀是那个时代最激进的青年,

是敢说我不在研究室,就在监狱的大知识分子。”

蔡先生不单带来了陈独秀,还把争论也带到了北大!

当年的北大,

既有陈独秀这样激进青年人办的《新青年》,

也有以国学大师黄侃为首的守旧派

办的杂志《国故》!

陈独秀大谈民主、自由、解放。

黄侃等人向往魏晋风流,大谈魏晋玄学。

黄侃

钱玄同上课大谈白话文的推广,

隔壁课堂上的黄侃骂声不绝,

一堂40分钟的课三分之二的时间都在批判白话文!

胡适大力推广白话文,黄侃就对着干。

有一次在课堂上,黄先生举例:

“如果胡适太太死了,其家人电报一定是:

你太太死了,赶快回来啊!”

这需要用11个字,

而文言文只需要四个字:

妻丧速归!

青年时代的胡适

胡适听闻,立刻回击。上课举的例子是:

前几天,行政院邀请我做秘书,我拒绝了,

如果用文言文肯定是:才学疏浅,恐难胜任,

恕不从命。

需要用了12个字,如果用白话文只需要5个字:不干了,谢谢!

国学大师辜鸿铭是一位怪咖,

都民国了,大清早亡了。

他还穿着马褂,戴着瓜皮小帽子,

留着辫子,像个腐朽不堪的前清遗老。

学生取笑他,他就反击:

“我的辫子是有形的,可以剪掉,

然而诸位同学脑袋里的辫子,

就不是那么好剪的啦!”