无论在别人面前装得多积极乐观不在乎,

诚实面对自己

的时候,可能多少都有点这样的情绪:

「为什么别人可以做到,而我就是做不到呢?」

「为什么我不能

更坚强、更自律、更乐观

一点呢?我要怎么才能在新的一年做到呢?」

▲虽说新年应该是快乐的,但很多人的快乐下有深深的失望

坦白说,简妮我在过去的,不是一年,而是很多年,都被类似的想法折磨着——

为什么我不能跟别人一样呢?为什么我这么

敏感

呢?

为什么我就是这么

容易累

呢?为什么我

做不到很自制

呢?

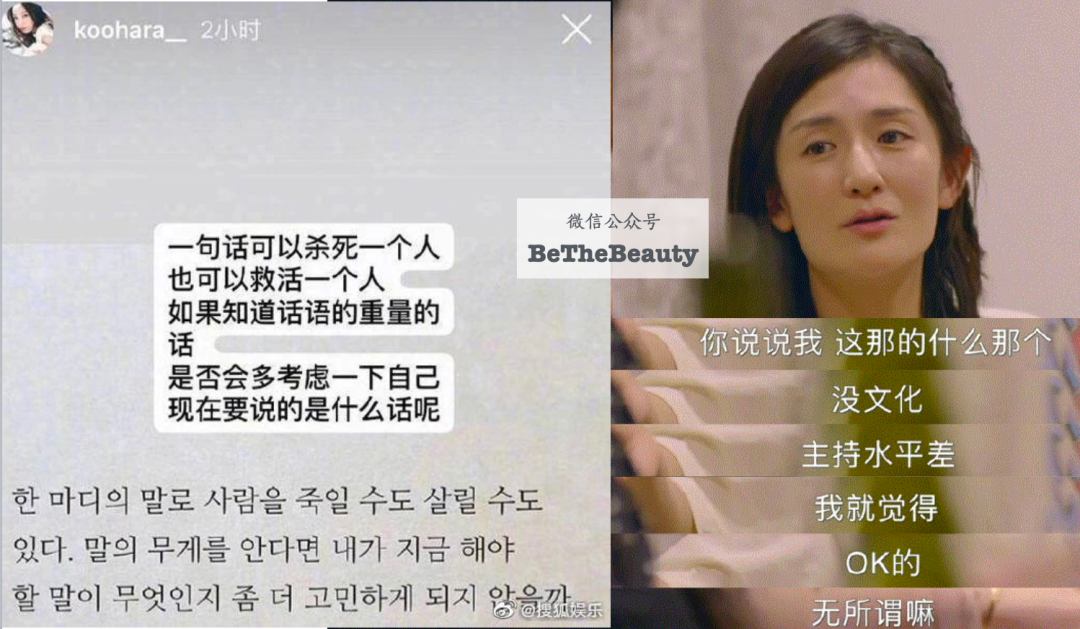

▲同样是面对负面评论,具荷拉和谢娜的应对态度就完全不同

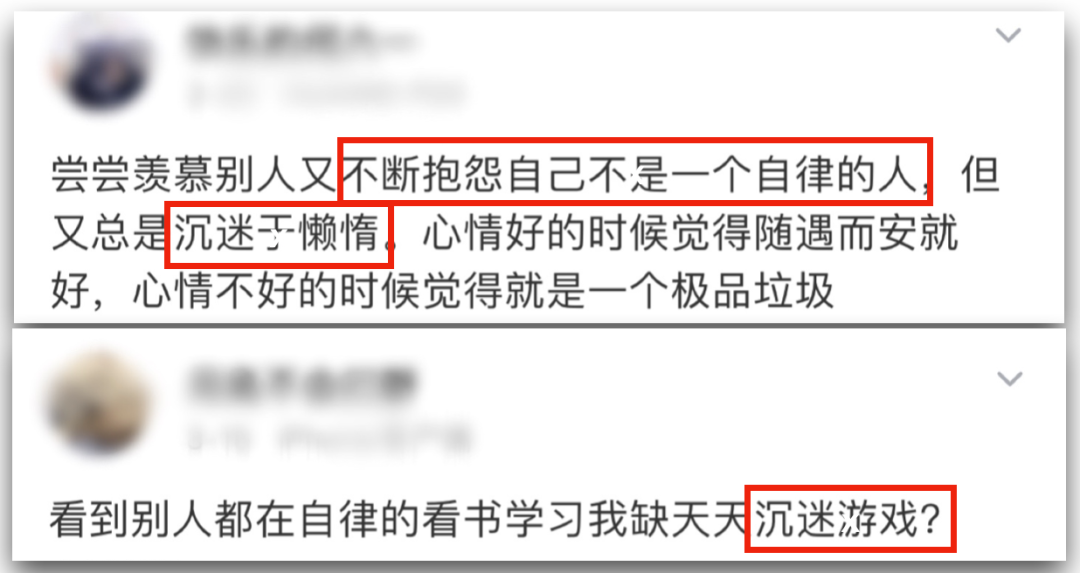

有这样苦恼的,也绝对不在少数:很多人一边痛苦得无法自拔,一边又因为这样的痛苦责怪自己,「脆弱」、「矫情」、「无能」……

▲随便一翻,就有很多类似发言

看到这,你可能会觉得,好吧,接下来该是鸡汤了吧?告诉我一切都会好起来的,告诉我继续努力,告诉我专注当下,对吗?

还真不是。

机缘巧合,最近简妮我在自我梳理的时候,突然意识到了这类态度的问题——

如果我们不有意识地

加

以

修正,别说明年,后年、大后年,我们有很高概率

依然在痛苦和失败中打转

。

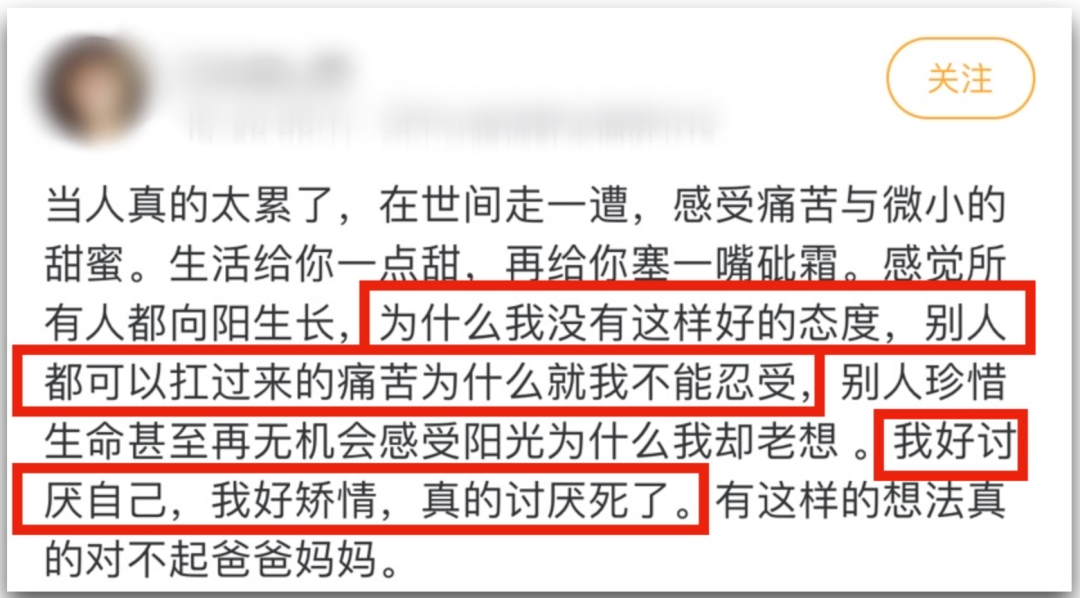

▲比如这种,嫌弃自己不够自律,希望新一年自己能更自律的想法——很可能不会实现

问题出在哪?

就简妮我最近的自我梳理,无论是我,还是我身边、我看到的很多人,

问题并不出在我们真的那么糟糕,我们真的那么需要去改变自己

。

更多的问题,其实在

我们没有接受自己的特质,用适合自己特质的方法去「使用」自己

——

用一个形象的比喻,大多数人之所以又痛苦又失败,是因为明明自己是个起子,却一直怪自己为什么不是锤子,并一直试图把自己当锤子用,然后因为完成不好锤子的功能,觉得自己一无是处。

▲但你就是个起子,为什么总要试图变成锤子呢?

听起来是不是有点悟到的感觉了?但模模糊糊的——具体要怎么做?

坦白说,这个问题太宏大,简妮我还没有形成系统的方法论,只是代入了自己和身边人的例子,有一些发现和思考。

也因此,这篇推送可能跟其他的不太一样,

比起「教程」更像是「个人分享」

——大家不用当做上课听讲,就当大家跟我一起喝个下午茶的时候,听我聊聊我的故事和想法吧!

看完这篇,你可能会发现,原来自己不顺利又痛苦,是因为

我们把太多时间精力拿去改变自己,而不是在接受自己的基础上,思考如何更好地使用自己

。

01

不

是缺点和优点

而是特质

托研究审美的福,我们的读者可能都或多或少地意识到「

接受自己

」「

欣赏自己

」的重要性。

但问题来了,如果我只是不断告诉你要自我接受自我欣赏,你的反应很可能是「

啊你说的对,但是我就是做不到,我有好多缺点啊!我整体好糟糕!

」

问题出在哪?

过去我们讲缺点讲优点,思路更像是做加法减法:有人总分高,所以有些缺点也无妨;有人总分就没多少,没有加分项,减分项还一大堆,缺点就很要命,是吗?

但换个角度,

任何「缺点」和「优点」都是相对于特定标准来说的——换个角度,我们可以在第一步先不进行价值评判,把它看作中性的「特质」

。

▲心理学上就有特质心理学,把人分按照五个维度划分

当然,这里我们不提过于高深的心理学

(主要因为我也还没看)

,就以简妮我个人的经验观察总结来说,什么是我们应该关注的「特质」呢?

什么让我们快乐、什么让我们痛苦——这就是我们的特质

,包括事物、人、环境、方式等等。

▲比如前面说的心理学分类,有人就更喜欢保守谨慎,有人就更喜欢开放和经历

是不是听起来简单得有点过分?

很多人可能会马上回答,什么都不做有钱最快乐,看视频打游戏最快乐,学习工作健身让我痛苦——这问题一点意义都没有嘛!

但认真回想一下,当你打了一天游戏或看了一天视频的时候,你真的

从心底里感到快乐

吗?而当你学习一天觉得自己很有收获的时候,你真的觉得很痛苦吗?

并不是,对吗?爽和快乐是不同的,

爽完是空虚,但快乐是带来充实感的

——请务必区分这两种感觉。

▲游戏根据人性设置让你爽让你停不下来的机制,但那个爽不是真的快乐

事实上,这两个看起来简单的问题,其实一点都不简单——之所以显得简单,是

很多人「以为」自己知道答案,但实际上他们并不真的知道

。

更有甚者,我们传统环境和文化中,也并不鼓励大家去思考「

我们想要什么

」「

我们需要什么

」——

比起「你想要什么」,父母老师上司更注重「你应该做什么」;比起你「想做什么」,我们也往往更关注自己能力上「能做什么」,所以

很多时候,我们根本不会关注自己的真实想法,甚至有意识忽略甚至逃避

。

但要利用好自己的特质,找到使用自己的高效率机制,一定要认真回答上面这两个问题:

什么让你快乐?什么让你痛苦?

▲对于雷锋来说,帮助他人让他快乐,这就是一种特质

一时回答不出来没关系,因为这两个问题其实真的很难,我们可以从一些线索开始聊起——

一个人的特质跟什么有关?

首先是

生理结构

:

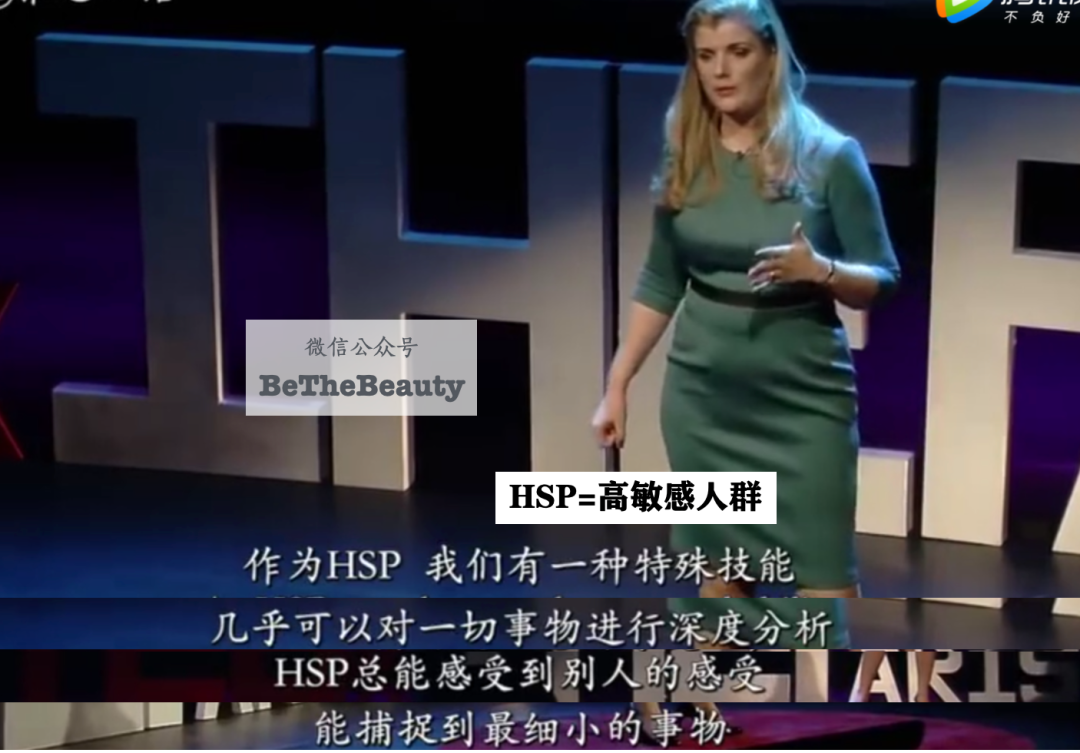

以最近比较多人聊到的

高敏感人群

(我就是典型)

为例,他们的生理结构决定了他们能够

更全面地收集信息,并对信息进行深入处理

——表现在外,就是更敏锐,但更脆弱。

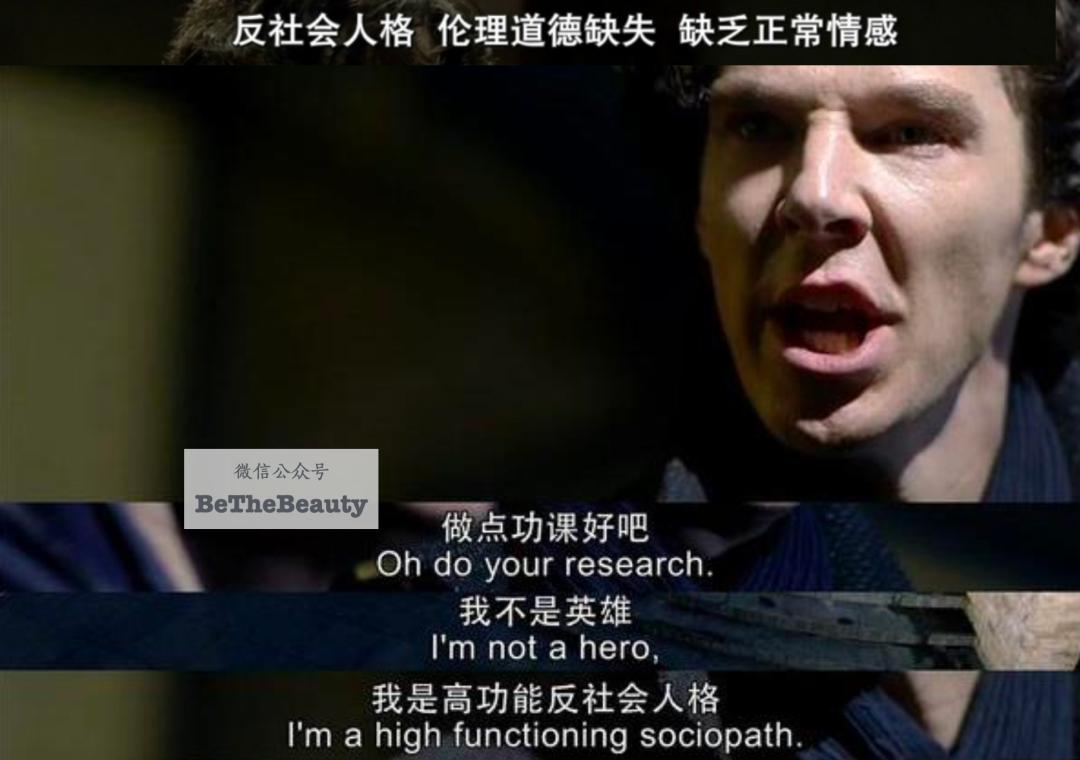

▲福尔摩斯应该也是典型的高敏感人群,对普通人来说还好的噪音,对他来说就过于吵闹了

而根据《高敏感是种天赋》一书中的说法,与高敏感人群相对的,是

高复原人群

:这类人不太容易觉得累,回复能力也比较强,但相对,

对信息相对迟钝

。

▲所谓神经大条,陶勇医生就说自己是这种类型

除生理结构外,我们的

价值观和经历

也会影响我们的「特质」:

以陶勇医生为例,之所以很温暖很能体谅患者,除「心大」外,也是因为家里曾有人患眼病,可以理解那种痛苦。

▲其实有很多医生都有家人生病的经历,那种「经历了痛苦所以更能理解别人的痛苦,想要帮助别人」的愿望真的很棒

类似的,有人

小时候

因为没钱没势受到了打击和屈辱,所以价值观就变成了「金钱权势至上」,这也会

影响我们的「特质」

。

一方面,这类人有超强的动力追逐金钱权势;但另一方面,由于这种执念过强,他们又很容易违背道德法律,踏上一条不归路。

▲比如《人民的名义》里的赵德汉

心理学上的相关研究要更复杂一点,大致分为

生理结构、社会环境和个人怪癖

——但跟简妮我上面说的也大致吻合。

▲其实就是从生理、社会和个人角度去看一个人的特质

梳理出这些线索之后,再去找自己的特质,就要有头绪的多:

第一步,先会想能让自己感到快乐和痛苦的事物/人物/环境/状态/经历;

第二步,从生理结构/价值观/经历等角度分析,看这些特质是长期的稳定的根本的,还是短期暂时被激发的;

而只有通过这两步梳理出自己的特质后,才能更好地理解自己和接纳自己——让自我欣赏不再停留为一句空话。

▲福尔摩斯就很能两面性地认识自己,说自己对信息的敏感是一种能力,也是一种诅咒

02

理解自己的特质和机制

更好地欣赏他人和自己

听起来有点玄乎是吗?下面就用简妮我自己的例子来说明——

我小时候其实学过几年的舞蹈,但老师

说我筋很硬

,我也确实发现自己比别人难拉伸,所以一直接受这种说法。

但最近不是健身房去得多嘛,上拉伸课的时候,就跟教练说我的筋比别人硬,让他悠着点。

但教练的回应,在让我在电光火石间意识到了自己的特质。

▲是的,就这种柯南式灵光一闪,我还挺经常这样的,请叫我江户川简南

他说:「你的筋并不比别人更硬,你只是

比别人对疼痛更敏感

。」

注意这个说法,他不是说我更怕痛

(主观意识决定)

,而是说,我对疼痛更敏感

(客观生理构造)

。

用更好理解的话说,同样的疼痛,别人感受到的可能是1,而我可能是5——所以我比别人更难忍受疼痛,并

不是因为我更脆弱,而是因为对于我确实更痛

。

▲高敏感人群的典型特征是,感觉比别人更敏锐,更容易痛苦,因此常被认为脆弱

抛开成见,如果我们把「更容易感受到强烈的痛苦」作为一种中性的体质,其实更容易理解这类人群的反应:

讨厌刺激、讨厌挑战、讨厌人多、非常怕痛

。

但如果不从根本机制上理解以上反应的原因,只是简单地看表现,则很容易把这类人归为

「矫情」「想太多」

。

▲想起来,林妹妹可能也是高敏感人群呢

这并不是空话——事实上,在我成长的过程中,特别是初高中阶段,不停有人说我太敏感、太林妹妹,去医院打针能叫到人家以为我在生娃,然后被说矫情装相。

也因此,很多时候我会

回避会引起感情波动的交流,尽量用理性稳定的态度去面对别人

——我其实偏感性,但如果只看结果不看机制,反而会觉得我超级理性。

类似的,可能是因为我对疼痛过于敏感,我很难忍受做自己不喜欢也感觉不到价值感的事情,会让我非常抑郁。同理,跟不喜欢不熟悉的人待在一起也会让我非常抑郁。

也因此,我被很多身边的朋友评价为

挑剔

(为什么别人能忍,我就不能忍?)

、

软弱

(为什么那么害怕冒风险?)

、

孤僻

(为什么不喜欢去参加社交活动?)

。

我也

一直试图「修正」自己的这些问题,但只能说收效甚微

——我当然可以通过学习应付一些我不喜欢的场合,但不喜欢就是不喜欢,我

没有办法改变偏好,而又因此感到非常痛苦

。

▲比如我真的很讨厌过山车这类刺激的活动,上次死拉我去的朋友,我下来后说要跟她绝交

在意识到自己「比别人更强烈地感受痛苦」的体质后,我突然

理解和接受了自己的种种「缺点」

:

是的,我很

敏感

,但也因此我

很有同理心

,能体会对方的感受和难处;如果我愿意的话,我可以让对方觉得很

体贴

。

是的,我是很挑剔,对别人来说能忍的东西在我的程度来说就是忍不了,因为对我来说痛苦程度要高很多。

▲话说很多人说我换工作是勇敢,其实真不是,我比一般人还懦弱,只是上份工作对我太痛苦了

类似的,我保守、谨慎,也未必因为我品质上软弱——因为痛苦比别人来的强烈,想要逃避痛苦的欲望自然也就更强,要比别人勇敢很多,才能达到别人的平均水平,一般情况下就是不想冒险。

有句知名的鸡汤是「每个人心中都有一团火,但别人只看到烟」,虽然严格来讲并不适合用在这,但蛮能说明这种「

别人不了解机制,只看结果,只针对结果做评价

」的普遍情况的。

但,

要更好地使用自己,肯定不能像别人那样简单粗暴地根据结果下判定——要梳理自己的特质和机制,从而正确地使用。

依然是以我为例,厚脸皮地说,我的特质之一,是喜欢帮助别人解决问题

(原因后文会说)

。

▲雷锋:可能因为我们都是射手座吧(再次出场)

但,可想而知,以我现在的职业,其实会收到超多求助,有些我帮不了,有些不想帮,早期也因此

觉得自己很纠结甚至虚伪

。

但后来,我意识到,有问题的其实不是「喜欢帮助别人」的特质,而是「应该

在什么时候、用什么方法、怎样帮助他人

」。

我进一步梳理了自己喜欢帮助别人的原因:帮助别人让我感觉自己有价值,且重新梳理了自己已有的知识,也结了一个善缘。

以此为核心,我

订立了我的帮助原则

:先管好自己

(自己时间精力有限不回答很正常)

,只回答普遍性问题,单纯拿我省时间或省钱的需求不会管,更喜欢回答能帮我梳理自我的问题。

▲还写过一篇相关推送,有兴趣可以戳图

而这种梳理,不仅可以用于自我重整,还可以有效运用于

沟通合作

——

在这点上出场的是我的基友老黄,典型处女座,人家不操心的地方她

总要操心

,大把细节去纠结,操心完就抱怨,然后被所有人认为

太挑剔

。

如果不总想着改变「挑剔」,而从特质的角度去看,老黄这类人,

核心机制其实是「责任心过强」或者说「自我要求过高」

——自己经手的事不想搞砸,哪怕自己要操更多的心

(这类人其实超级靠谱,遇到男版你就嫁了吧)

。

要让她转换行为,让她不要那么高标准是没用的,因为这跟她的基础价值观相违背。

如果尊重她的特质及相应的价值观,更好的沟通方法就呼之欲出:

「心是操不完的,你

不能总通过透支自己去解决

。而且你越操心,你队友越放松,这就是恶性循环,而当你撑不住,整件事还是会崩掉,实际上达不到你想要的结果。

要从根本上达到自己经手的事不搞砸,不如跟队友多沟通,

多制定规则制定权责,这比自己亲力亲为所有细节要有效得多

——细节上过于负责,未必有利于整体长期对结果负责。」

▲老黄:出场费结一下

当然,以上这两个「特质」听起来都偏负面的,更接近「接受自己的缺陷」——但怎么创造优点让自己出彩呢?

03

理解自己的特质机制

更好地使用自己

依然是以简妮我自己为例,虽然我会比一般人感受到更强烈的痛苦,但也

(跟很多高敏感人群一样)

会比别人感受到更强烈的快乐——

事实上,跟很多人对我的看法相反,我这个人

完全不自制

,生活态度更接近「

追

逐快乐

」。

别人如果以结果为重心观察我,会觉得我能坚持去写文、坚持健身、坚持思考,

一定自制力很强

。

但自己知自己事。从过程看,我其实自制力比一般人还差,喜欢什么都停不下来,买东西买到白点说「你这不叫囤货癖,叫开超市」的程度。

这样的我,是怎么做到「坚持」一大堆事情,从而显得很自律的呢?

答案是「

不要坚持,去找快乐

」。

▲彭于晏也有类似的发言

还记得我在前面对于自己的梳理吗?

我喜欢跟自己熟悉且喜欢的人待在一起,喜欢帮助别人,喜欢能让我有价值感的事,喜欢梳理信息得到新知识。另外,我还喜欢好看的人和东西——这都是

可利用的特质

。

可想而知,学生时期,我很爱记笔记和整理笔记,有些笔记真的很烦但不得不记的时候,我要么幻想「我在给男神整理资料」,要么买新的本子笔然后让自己用——

在「不得不做」的事情里找到「喜欢做」的部分,从而动力十足

。

▲袁湘琴不也是为了直树才努力读书的吗?为男神认真学习不丢脸啊,就是为什么不能给我一个柏原崇伴读啊!

类似的,练口语时我就看《老友记》,看完后假设自己是剧中的某个角色,要跟另一个角色沟通,给自己安排会话任务,同时模仿他们的语气和性格——整个过程也会让我很快乐。

对于

比较枯燥无味

的部分,比如背单词和做题目,我也会

利用自己的「喜欢」,给自己安排奖励

——

做完多少,就奖励自己跟老黄一起看《老友记》

(到底是多爱这部剧)

,或者出去散散步听听音乐,或者研究一下美丽的东西

(从我现在的职业来看,当时给自己研究美的课余时间显然有点过头)

。

包括现在去健身,之所以能坚持,也是在做之前会

先花一点时间调动自己的积极性

:

看看泫雅宣美的舞台视频,捏捏自己肚子上的肉,跟着舞曲扭一扭感觉一下自己糟糕的心肺——心态就从「啊好烦不想去健身」变成了「我要快点健身,变好身材就可以跳帅气的舞」。

▲所以最近很迷这两位,近期应该会有相关推送

随着年龄增长,脱离了必须整齐划一的环境,这两年的我,真的觉得自己活得

很

快乐和幸福

:

轻松愉快又安静的工作环境,单纯有爱的人际关系,工作中的管理和琐事扔给同事

(喂)

,回避过多刺激,

只做自己喜欢并感觉到价值感的事情

,高效率地工作后充分的休息和放松——

正如《高敏感是种天赋》一书中写到的,高敏感人群虽然比一般人更挑环境,但

当环境舒适后,也比一般人有更高的效率

——不算图我写6000字只需要3小时,从不缺少素材,感觉自己天生吃这碗饭,嘿嘿。

在尊重自己的特质及机制后,我发现自己

虽然有很多「缺点」「限制」,但也能做到很多别人做不到的事

——

找到自己正确的「使用方式」之后,不仅更尊重自己更欣赏自己,还真的更成功更快乐了!

04

需要改变的不是你的特质

而是你对自己的看法和使用方法

我完全理解,前面的内容对于有些人来说很像鸡汤:「只是不同看法,能有多大影响?」

对此,最后我想分享一个真实的故事——看完后,你可能也会理解,为什么我还会

坚持分享一些非审美向的成长思考

。

学生时期,我曾结识过一个非常聪明的姐姐,当时还没有「高敏感人群」的研究,但如今回头想想,她跟我应该都是

典型的高敏感

。

就书中的定义,高敏感人群有对信息高度敏感和深度加工信息的特质。简单来说,比一般人

收集到的信息更多

,对信息也会

想得更多和更深

。

▲目前的研究数据估算,大概五个人中有一个会是高敏感

她是个戒心比较强的人,刚认识的时候聊得还不多。后来熟悉了,姐姐才跟我说,自己其实感到非常的痛苦,因为

每天脑袋里都在思考周围的人,想停都停不下来

。

当时的我同理心还不像现在这么强,而且讲话方式也很招人烦,所以应该是

没有给什么好的回应

,而她脸上失望挫败的表情,我现在都还记得——

所以啊,我现在讲话都会尽量

先表示理解和关注

,不管能不能解决问题,先让对方感觉到不孤独和被接纳,希望大家对待重要的朋友时,都能使用这个态度。

▲即使不能被理解,有人关心自己也是很暖的,如果我能早点做个人就好了

而当时的我,之所以没有很好的回应,倒不是因为我没有这样的问题——

事实上我有。

我很早就发现我没有办法像别人一样停止思考发呆,也没有办法清空想法冥想,只要我没有睡着或昏迷,我脑袋里就一直有东西在转。

▲是的,即使看女团跳舞视频放松,我也会不自觉地去关注她们的妆发,作为推送素材

但不同于她痛苦地觉得「我真的好想让思考停下来」「我好想跟别人一样」,我从来

没有把上面那个特征当做问题

。

相反,我年轻的时候颇有一点欠扁的自命不凡气质,而且我本身也喜欢思考,这种「停不下来的思考」

让我感觉自己很与众不同

。

当然,这么说不代表我比她更高明。

现在想想,是因为我思考的方向主要是一些抽象的哲学问题,而且我受的教育是

鼓励个性和思考

的,所以我更容易

欣赏和尊重自己特质

,并深度挖掘自己的「使用方法」。

而出身内陆城市公务员家庭的她,估计从小都被

严格要求要按「规范」活着

,对所有「非常规」的特质都习惯性排斥,总是

想要去改变而不是想要去利用自己的特质

。

她又更喜欢思考人性等相对离生活更近的命题,久而久之,一边控制不住地深陷其中,一边觉得自己这样很阴暗又很累,

不断自我厌恶

,还要避免流露出来——现在想想,她当时应该

真的很痛苦

吧。

▲而高敏感人群对痛苦感知又特别强,唉……

我跟她的另一点不同,在于

我更自我,所以很少关注别人

。但也因此,我早年其实有很多人际关系困扰,常苦恼于「为什么这个人要这样」「这个人怎么可以这样」,然后愤世嫉俗,跟非朋友的人际关系也很一般。

正是因为早年接触到这个姐姐,学习了她分析别人的方法和能力,才get到「

从别人的价值观、经历、偏好、性格去思考他为什么要这么做

」这一套方法,从而更好地去

找对方和自己需求的重合点,从而从冲突到合作,也从她那里学到用包容理解的心态去看待人物事物,心态变得积极而稳定

。

虽然现在我还是更偏「做好自我」型,但如果当年没有接触到这个姐姐,我觉得自己会走很多弯路,也因此我至今都非常感激她。

▲所以我现在也蛮爱研究人性的,但水平即使跟这姐姐当年比起来,我也是个弟弟

而让我觉得她特别聪明的,是她在接触我没多久之后,说我的特质是喜欢帮助人、真诚和优秀的表达能力——当时的我非常不以为然,觉得她是不是把我跟雷锋弄混了。

但这么多年下来,我发现她说得好对,我现在从事的职业,几乎就是对照她当年梳理的特质——能

比本人更了解本人

,这种

观察能力

真的是犀利得有点可怕。

所以啊,让今天的我说,她喜欢观察和分析别人根本不是什么坏事——如果这种能力不拿去控制和利用别人,而拿去

帮助别人认知自己的特质和机制

,该是多么好的事啊!

▲感觉非常适合咨询行业

看到这,你可能会跟我一样,觉得这个姐姐这么厉害,应该过得很不错吧?

很可惜,在学生时期,答案是否定的。我们两个对自己特质不同的态度,让我们迈入了完全不同的两种状态。

当年的我,虽然还很菜,但因为家庭环境偏放养,自我认知也是「我就是个

自制力很差的废物小饼干

,把正经事做好就不错啦,不要对自己要求太高」,所以往往

以追逐快乐的方式努力

。

具体说来,无论做什么事之前,我都会给自己做心理动员:

我是因为什么原因真的想做?里面我喜欢的部分是什么?

▲大家觉得我很厉害,是因为我不厉害的地方,我毕业后就不做了

虽然我也难以停止思考,但我发现,自己可以

控制思考的强度

:睡前听一些不过度有深度也不过度无聊的有声小说,紧张时看看《老友记》放松精神,实在不行就研究下打扮嘛。

高敏感人群的另一特征,是容易开太多窗口导致

过载,从而容易心累,想要逃避

。

即使在没有高敏感相关研究的时候,我就已经开始

有意识地「及时清空」

:

把大目标分解为小计划,每天完成计划后就充分放松;定期回顾,整理自己已经达成的进度,获得满足感。

▲关于定计划,也专门写过一期,有兴趣可以戳图来回顾

不仅如此,因为我的自我定位就是废物小饼干,所以我很能让自己放松:

要求自己只做好重要的事,别的时候可以

适度放松

。允许自己有几天什么都不想,沉迷于自己喜欢的东西,但因为体力很差,所以玩几天基本就不行了,自然就不想玩了。

这样一来,就形成了很奇特的因果:

用放松的态度去做事,反而得到了好像很自律的结果

。

而那位姐姐,则恰恰跟我相反:

用严谨自律的态度,最后得到了几乎崩盘的结果

。

▲想要做好所有事,反而会什么都做不好

她对自己要求很高,认为自己很有能力,只要自制,就可以控制好各项结果,可以都做得很好,喜欢的词汇是

「控制」和「责任感」

。

但可能是因为给自己绷得太紧,后来又喜欢上一个喜欢打游戏的男生,结果沉迷打游戏,耽误了学习,又因此

对自己全盘否定

,认为自己整个人都不行。

但事实上,对于高敏感人群来说,就是比一般人更容易任务过载,而过载后又更容易崩——《高敏感是种天赋》里就描述了这种情况,代入一下她当时的经历,应该就是

无法及时停止清空任务所以崩盘了

。

她之所以没能平衡好学习和娱乐,不是因为她不自制,恰恰是因为她太自制,太想什么都做好——

当我们总是没有充分的放松和休息时,反而会一直想要去放松和休息,不那么压抑自己休息的欲望后,反而会自然而然地更能平衡这两者。

▲得到充分放松后,很可能反而会厌倦

无论再出众的人,其实也无法控制每一件事的每一个环节。比起大力出奇迹,控制其实更接近一门用力的艺术,

不仅要用力,更要思考怎样更好的用力

。

学习也好,做事也好,很多事都是越想控制反而控制不了。简妮我个人的经验是,

比起总尝试用意志力去控制,不如通过找到机制和规律,让进程自然而然而又快乐地推进。

而无论对当年的那位姐姐也好,对读到这的读者也好,更重要的可能是下面这段话:

社会和别人都很喜欢「以成败论英雄」,因为要了解成败的复杂机制太困难了,他们更喜欢

简单粗暴

的结论。

但

每个人都会有失败的点和阶段,有了非常糟糕的结果,绝不代表整个人不行

——我学生时代又没情商又弱鸡,现在不也看着还不错嘛。

别人不了解我们,所以他们做不负责任的粗暴评价可以理解。

但我们自己应该更了解自己、欣赏自己、懂得利用自己的特质——这才是通往成功与幸福事半功倍的道路。

▲变美和成功其实都需要扬长避短啊

很可惜,当年的我既没有足够的知识储备,也没有足够的同理心去开导这位对我帮助良多的姐姐。直到现在,每当想到她当时感受有多

孤立无援

,而我当时有多不会说话和没能力,我都依然会责怪自己,这算是我学生时期一个很大的

遗憾

。

过去的遗憾已无法弥补,我已经永远帮不了当年的她。但今天的我对此有了一些知识储备和方法论,而把我的思考和方法写出来,启发有

类似困扰

的人,也算是某种程度的

弥补

吧!

如果你或你关心的人有类似的问题

(明明很棒,但因为错误地使用自己而挫败连连)

,希望大家可以把这篇

转给他们

——

当然,这篇分享未必能完全解决他们的问题,但起码要让他们知道,

即使其他人都觉得他们不行,但也有人觉得他们是很棒的,相信他们找到方法后一定会越来越好

。

希望这篇能成为大家新一年的新开端——爱自己、尊重自己不仅是快乐的开始,也是成功的开始啊!

看不懂或看不够?还可以看:

—想看更多关于内在提升?

商业合作/转载申请,请联系bethebeauty@sina.com