第1688期文化产业评论:人民日报、新华社等

央媒的几番发声,将

人称“王者农药”的现象级手游《王者荣耀》,

推上了舆论的

风口浪尖。

那么在这里,游戏究竟有没有原罪,是不是我们的敌人呢?本文作者认为,

沉迷网络游戏是中国社会现实的副产物,不论是游戏分级、防沉迷系统还是家庭教育,均非根本的解决方法。

只有认清了“病症”,对“症”下“药”,方可“药”到“病”除。

作者:

岳源

来源:FT中文网

编辑:邹银娣

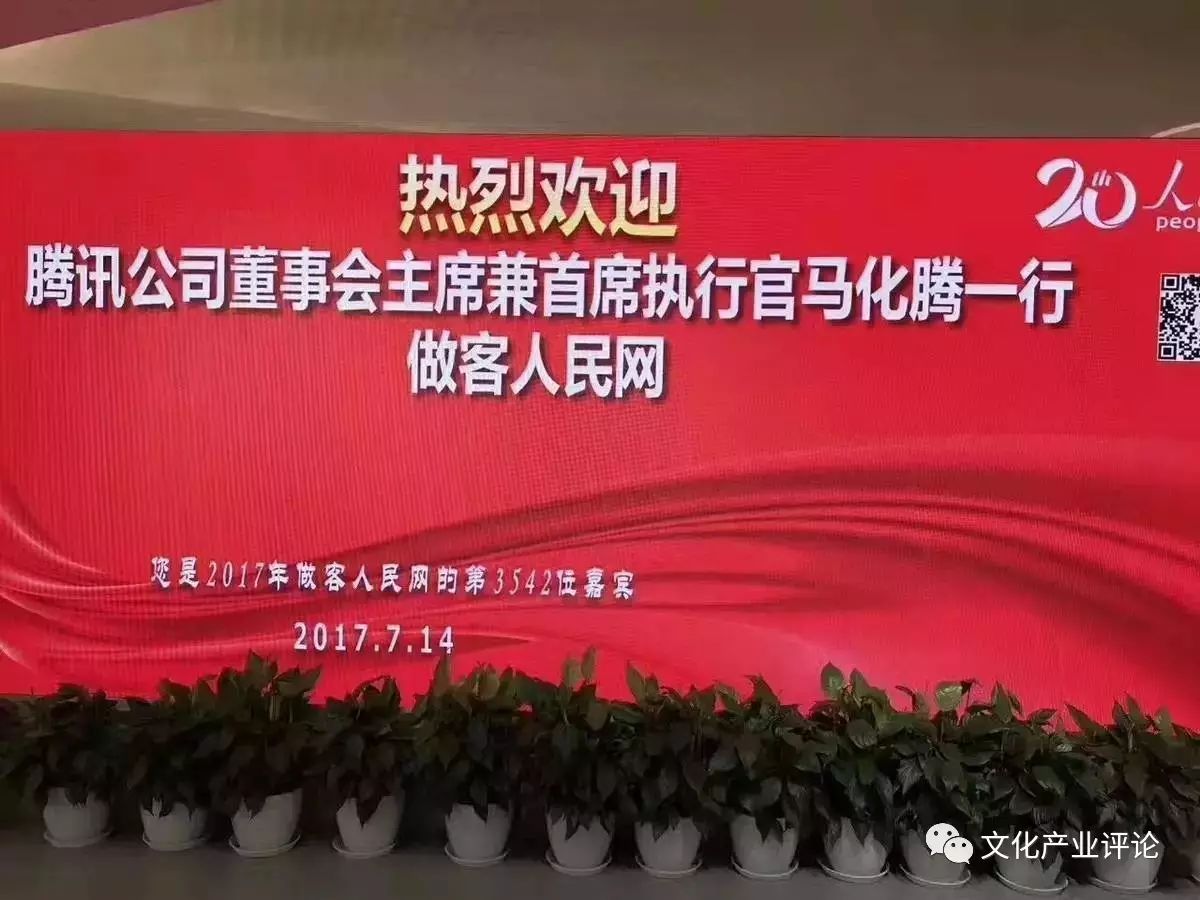

7月初以来,人民日报、新华社等中央媒体连发多篇文章,聚焦当今中国网络游戏界的王者:王者荣耀,将其发行方腾讯推至舆论的风口浪尖。文章一出,腾讯紧急宣称已经实施“史上最严防沉迷系统”,游戏制作人李旻也发长文善意沟通,腾讯股价来了个扣人心弦的过山车,就在日前,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾更是紧急做客人民网。

在包括央媒在内的广泛讨论中,关注点主要集中在“王者荣耀”对青少年,特别是中小学生的危害,以及现代企业社会责任上,并将家长和家庭教育认做是挽救青少年于“农药”的“解药”。

同时,刘晓春先生为FT中文网撰写的《网游防沉迷应寻求治本之道》更是给这类批判和讨论给出了理性的分析和建设性的意见。

无论是分析还是建议都言之有理,但将家庭教育和家长当做“解药”,并没有正视问题的本质,格局似乎小了些。笔者认为,“王者荣耀”的风靡,并不仅仅是中小学教育的问题,它浓缩了当今中国社会的诸多社会现实,是这种社会现实下的毕然产物。

价值观单一,社会多元化发展不充分,让无论是未成年人还是成年人,都丧失了选择的自由和独立思考的能力,给了“王者荣耀”们成为爆款流行的机会。

在未成年人中,“王者荣耀”的风靡程度已经十分可观。笔者前日在朋友圈里做了一个小范围调查,在20个跟中小学生直接相关的回复中,超过8成肯定了这种论断,其中不乏学生家长,正在为学生沉迷发愁。还有2位记者朋友说他们一个月内采访了两个案例,均为学生为玩“王者荣耀”盗刷父母几万元人民币。加上网络上的广泛讨论,以及官方媒体反复提及的若干事例,不论是总体感受还是极端个案,都不能否认“王者荣耀”在未成年人中的风靡。

想在游戏中得到什么,在真实生活中就缺乏什么。

虽然“二胎”已全面开放,但就“王者荣耀”适龄家庭来说,大多可能还只有一个孩子。独生子女的问题在于虽然有以自我为中心的倾向,但因为没有兄弟姐妹的陪伴长大,加之如今父母工作生活压力的与日俱增,他们会认为缺乏关注,缺乏认同,缺乏陪伴,缺乏信任,缺乏与社会建立关系的能力,甚至意愿。而在游戏之中,他们通过与同伴的组队厮杀和获得成就,得到了他们从父母那得不到的东西,所以有孩子甚至盗刷父母银行卡,也要玩游戏。

此外,中国的应试教育制度一直被诟病将孩子培养成了“考试机器”。听话,顺从,成绩好,仍是好学生身上的标签。学生们还体会不到,他们自认为缺乏的某些东西,并非绝对正确。中国孩子害怕寂寞,害怕被孤立,但在美国,独立(Solitary)和不同(Distinction)却被认做是小孩子走向成熟的价值标准。由于缺乏批判能力的培养,中国的小孩喜欢随大流,喜欢身边同学朋友们喜欢的事物,甚至由此来划分圈层。在我调查的结果中,有的家长称小孩玩游戏是害怕被同学孤立。一拥而上地崇拜某种事物,就是价值观单一的具体体现,他们将失去其他认识世界的角度和方法,不失为成长中的损失和遗憾。

在中小学生中风靡,并不代表“王者荣耀”的问题仅仅是中小学生的教育问题。根据官方媒体和腾讯方面透露的数字,该游戏日活跃用户超过8000万,注册用户数达2亿,在全球游戏业都无人能出其右。而

今年5月TalkingData移动数据探究中心发布的“王者荣耀热点报告”显示,中小学生用户比例仅占2.7%,大学生占21.8%,上班族占68.7%。

这说明,“王者荣耀”不仅吸引中小学生,更多的是让早已步入社会的成年人无法自拔。从这个角度说,将沉迷“王者荣耀”定义为中小学生教育问题,并不全面。

有的人可能会说,成年人有玩游戏的自由,辨别是非的能力,跟青少年有本质区别。的确,成年人玩网游并不受限制,但一些现象让笔者觉得如今的网游与以前的网游早已不同,它承载的价值也有所变化。

在10年前笔者刚上大学那时,玩网游需要买点卡,一张点卡可以包月或包年,除了点卡之外,大家在游戏上花的钱似乎并不很多,几百块几千块向别的用户买一把“柴决”宝刀,在许多人看来已是天价。大家追求的,只是消磨一下时光,在游戏中爽爽地砍上几下。工作之后,大家玩游戏的热情似乎陡然下降,再组一局已经很难,更别说花大钱了。有了孩子则更加无法抽身。

而近一两年,我发现有已过30岁的同事,同学因为市面上一、两款游戏又重新拿起键盘鼠标,回到游戏世界,沉迷程度甚至不低于大学时代。有的经常被妻子埋怨“叫不动”,有的甚至因此分手离婚。这是我无法理解和想象的。这又是为什么?

一方面,有人认为“王者荣耀”太好玩了,让人容易上瘾。

我认为这是在表扬腾讯,说明他们的本职工作做得不错。但这句话换个角度来说,就是现实生活实在太不好玩了。上班,要应付同事和上级,乙方要应付甲方,创业者要应付投资方。办事,又要遭遇“门难进,脸难看,事难办”。好不容易休息了,去旅游,人山人海,看电影,千篇一律,读书,偶尔还被人称作“伪文青”,就连吃饭吧,动辄就要排上一两个小时的队。社会资源有限不说,就连仅有的社会资源也都是,简单的复制和重叠。让如今中国人提起兴致好好玩的事情已然不多。

更重要的一方面,价值观的单一导致了成年人也能被“王者”俘获。

相比过去,现在年轻人们的生活压力不可同日而语。有人毕业即失业,有人在北上广做蚁族,有人早早背上了数百万的银行贷款,而一个个快速创富的故事和所谓成功人士的宣言又总在耳边萦绕。如何成功,如何快速成功,成为当下社会的一种严重的心理焦虑,人们被残酷的社会现实拖着,去追求成功。而在中国,成功的定义又非常单一和固定,买房买车,娶妻生子,升职加薪,大多如此。

但理想丰满,现实骨感,就是这样单一的成功标准,也仅仅属于少数人,换个角度说,

也许正因为成功定义狭窄,所以只够少数人享用。玩网游,则充当了一种精神补剂,通过金钱来取得虚拟世界中的快速成功与荣耀,实现在现实生活中难以企及的人生巅峰。

步入社会的上班族,有了收入正好可以购买成功,成为“王者荣耀”们的最佳客户。

成功标准的单一和粗暴,不仅在近几年里改变了游戏设计的导向,从卖点卡变为卖装备,也催生了一大批希望获得荣耀的“人民币玩家”。这些人被有情怀的老玩家们所不齿,嘲笑他们的游戏观脱离了游戏的精髓,变成简单的交易和炫耀。

网络游戏的蹿红,只是中国当今社会心态和价值观的一个缩影,从近一两年来若干受到广泛讨论的话题中,也能找到“王者荣耀”的影子。

“网红”的窜红,让看似普通的女孩男孩瞬间有了几百万上千万的粉丝,一夜暴富,而这些“网红”的长相似乎都有共性,有不少甚至不惜出卖部分尊严,博得打赏,这样的投资,对许多“网红”来说,是划算的。“小鲜肉”片酬超过电影其余演员片酬的总和,占据预算绝大部分,可投入时间却相对短暂,因为有无数粉丝为了“脸蛋”会贡献票房。互联网贷款演变成“裸贷”,一度成为大学生中的噩梦。就在近日,四川成都一家网红小吃店被曝雇人排队来吸引顾客。

作家刘震云先生在今年北京大学国家发展研究院毕业典礼上说:“这个民族最不缺的就是聪明人,最缺的就是笨人,”正是表达对此类现象的不满。

这些现象的共性在于,

人们希望找到一条捷径,实现快速自我增值,借此来赢得金钱与尊重。这并不是人的问题,而是时代的副产物,是一种国家心态在普通人身上的投影。网游的问题,也因此可以从教育问题,延伸至社会心理问题,甚至国民经济问题。

价值观单一其实是中国长久以来的传统。我们看电视剧,经常会问“他是好人还是坏人”,京剧脸谱里有“黑脸还是百脸”,我们习惯于把事情一分为二,非黑即白,没有灰度,将复杂和多态的社会问题简单化。于是,也就能一次次看到令人啼笑皆非的“一刀切”政策见诸报端。

价值观单一的原因是多方面的,但笔者认为,主要原因有二。

其一,当今中国的现实环境迫使发展中的中国只能齐心协力谋发展,不然就要被人赶超,“落后就要挨打”的过去仍悬在头顶。第二,输入的单一限制了人们思考和多元的可能。

电影书籍的审查,广电报刊的审批,甚至综艺节目嘉宾的头发颜色,都不能有点个性,教育制度的严苛,这些不都限制了人们的想象和认识世界的可能性。

价值观单一的社会并不安全。

“网红”

、

“小鲜肉”,加上“王者荣耀”说明了人们极容易被某种包装过的事物诱惑并产生跟随,号召力巨大,倘若引导不慎,可能会导致跟随者的非理性反应。

话题说回游戏,美国小孩和大人都玩些什么?我并不否认电脑游戏是美国孩子甚至成年人的重要娱乐项目之一。早在2008年,美国著名的皮尤研究所就发布调查报告,称美国所有13到19岁的青年都玩电子游戏,不论穷富男女。但据我个人的体验,国外“好山好水好无聊”的论断并不准确,游戏只是风靡,但沉迷程度有限,因为美国孩子喜欢玩的很多。

笔者身处美国中部一个20万人的小城,经济状况良好。多次到美国朋友家中做客后,我发现孩子们并不常玩手机。不少美国家庭有2至3个小孩,即使父母很忙,小孩们之间也可以相互陪伴,不会有太多的孤独感。

他们喜欢与大自然亲近,除了养狗之外,经常在住宅周围观察野生动植物。每到周末公园绿地上就会聚集一帮小孩,带上刀具,玩角色扮演的游戏,城里几乎所有露天体育场馆对市民免费开放,棒球、橄榄球、网球,都有一大批青少年爱好者。

成年人可玩的就更多了,钓鱼,划船,游泳,爬山,自驾,在美国人看来,周末把自己憋在家中实在是有点浪费时光。

在美国,有许多看似没长大的大孩子,这些人大多都是30、40岁,经济条件不差,对看似小孩玩具的项目有着多年的钻研。他们有的是乐高积木专家,有的喜欢星球大战电影(生活大爆炸里的主角就是这种),他们沉迷其中自得其乐,却又创造新的内容和价值,给他人和社区内带来快乐和启发。

作为一个多元文化和价值观多样的社会,美国没有一个对成功标准的定义,也不会把学习成绩与“好些生”挂钩。不同的人组成不同的团体,或者一个人待着,都无可厚非。今年6月,田纳西州一名女生被著名的耶鲁大学录取,原因竟是因为她写了一篇关于披萨的有趣文章被招生官看中。更不可思议的是,她拒绝了耶鲁的邀请,去了比耶鲁离家更近的一所不太被中国人所知的奥本大学(苹果CEO蒂姆·库克的母校),其原因竟是这里有她喜欢吃的披萨。推特上,她仍然收到了许多祝贺的留言。如果你是这名女孩,你会如何选择?

那么“王者荣耀”的“解药”在哪?

坦白说,不论是游戏分级、防沉迷系统还是家庭教育,在当下都不是一个有效的解决办法,因为这是中国社会现实的副产物,很难避免。人民日报的评论说得好,“今天带女儿去参演儿童喜剧,明天和孩子一起做手工,或者门都不用出,两个人躺在沙发上你一言我一语编故事,也能度过一个快乐的下午。”美好的愿望我们要怀抱期待,但面对着直面而来的生活压力和社会问题,又有多少家长能从容应对。更何况,正如心理学家武志红先生所说,我们还都是巨婴。

找到解药,并非哪一个群体或者哪一个部门的工作,说大一点,是一个社会系统工程,说小一点,人人都有可以贡献的地方,最终目标是为了改善急功近利的社会心理。

社会仍在不断发育,我们的思想也会不断健全,笔者相信“农药”终将自行消解,孩子和大人们会有更多样的选择,属于自己的选择。但就像刘晓春先生所说,从现在起,建立长效机制并加以坚持,仍是必须要做的事情。

游戏没有原罪,也不是我们的敌人。

有偿约稿/招聘•求才若渴(主编/编辑/记者)

请点“阅读原文”