我也不知道是从哪一年开始的,也许80年代大学时期?

也许90年代南下经商时代?

这需要漫长、宏大而琐碎的回忆,包含着80年代思潮的骤起骤落,90年代经济的快速发展。

但无论历史背景怎么变迁,我自己的经历如何演绎,对我个人而言,读乔伊斯的书已是一个圭臬,一个完成的梦想,一个到现在还是触手可及,却又远在天边的情怀——而这个词多么空洞哈!

且不论。

但毫无疑问,乔伊斯的《尤利西斯》已经照耀全球,成为和荷马史诗、莎士比亚戏剧、托尔斯泰小说媲美的历史巨作,是全球包括却不限于文化人必须“心怀感激的,无法回避的一本书(T.S 艾略特语)。

”

在现实之中,好长时间我已经不和人讨论乔伊斯了,似乎他越光辉灿烂,就跟我和我的周围越无关,就越和光同尘。在进入本世纪这二十年尤为如此。他似乎沉沉睡去,不再“bloody”(汉译血腥的)——要知道100年前仅因为“bloody”一词,乔伊斯的处女作《都柏林人》就不能在英国出版,连印刷都不行。

这真的是历史,100年前真的随时有可能就没有乔伊斯,遑论其伟大的作品和后续的现代派文学。

但幸运的是100年来,我们生活在有乔伊斯照耀的时代和后时代里,虽然大部分时候乔伊斯和《尤利西斯》被我们漫不经心地对待着,哪怕是布鲁姆日狂欢地对待着,也不改变他自己在世的寂寞(与文学最高奖诺贝尔无缘)和已成文物的孤独(谁还想着一个半盲人龋龋独行写出整篇不带标点的小说)。

以我为例,我享受着他,他却不在我生活的语境里时髦,也不是各种和我打交道的人话题的中心,而只在我的书架上蒙尘。

可今年春节我又被他唤醒。

这不是在全球各地的布鲁姆日里的那些烤腰子和鸡尾酒里哈哈哈的人唤醒的。

而就是一场偶遇,既不改变他的历史地位,也不改变他目前的现状。

因为冠状性肺炎流行不能外出,在老家陪父母过春节又无事可为,找到一本放在旅行箱的书来看。

这是在广西南宁机场购买的一本为了收藏而收藏的,文学私人评论加文学私人史的书——《最危险的书》(凯文.伯明翰,辛彩娜译,社会文献出版社2018年9月,以下非特别注明出处的引用都是本书)。

▲《最危险的书》

(图/网络)

书的封面上五颗星星璀璨:

本尊乔伊斯;

意向派鼻祖痴迷中国古典诗歌的埃兹拉-庞德(第一个歌颂地铁人流的人,二战跟随墨索里尼后消失在人海);

以《老人与海》获得诺贝尔奖,写打不败硬汉,自己也是硬汉,回报乔伊斯以陪他醉酒的海明威;

也获诺贝尔奖的现代主义诗歌的旗手T.S艾略特;

以及文艺女青年范的创始人美国大妞西尔维娅-比奇,她开的莎士比亚书店,是时尚巴黎的文化地标,发行了第一个版本的蓝色封皮的《尤利西斯》——还有很多妙到毫巅的传说与书店有个但和《尤利西斯》的冒险相比都不是一个等量级的——比如“迷惘的一代”下的海明威的《太阳照常升起》;

又比如熟稔资本主义纸醉金迷的菲兹杰拉德的《了不起的盖茨比》等等;

这些个小传奇可读海明威关于巴黎的回忆《流动的圣节》,那时的海明威还计算饿着肚子的时间。

按照《最危险的书》里的描述,《尤利西斯》是他们五人“共同演出的文学史奇案”。

书的扉页关于此案有个精当的结论。这是普利策奖获得者路易斯-梅南德(louis Menand 著有《哲学俱乐部》)的题词。他写到:“这是一个讲得很精彩的好故事——现代主义如何击败言论审查的权威体制的”。感谢上面的五颗璀璨星星的冒险,否则言论自由还不知道是怎么回事呢?因为它太牛叉而没有具体的条文,更不能在法律执行层面上细化。虽然好像都写在各国宪法里,皇皇堂堂的。

在《最危险的书》里,作者伯明翰描述以乔伊斯为首的现代主义者击败言论审查权威的过程。

虽然过了一百年,还是那么提心吊胆。

因为那时掌握文学书籍命运的最高当局,在英国叫“伦敦正风协会(Lundon Society for the Supression of Vice)”及其余孽。

它是英国《淫秽出版物法》肇始者,赋予英国警察“仅仅根据某个市民的抱怨就可以搜查任意一所住宅、商铺或一间私人办公室里的报刊书籍(P76)”。

虽然乔伊斯写作《尤利西斯》的时候,这个协会就不正式存在了,伦敦的朝阳群众可并不比现在北京的少。

但在乔伊斯们冒险的时候,另外半个英语世界的美国依然保存同样的一个机构,叫纽约正风协会(New York Society for Suppression of Vice),成立时间和伦敦相差无几,却活得更长。

而且它能力更强大,因此能做的更绝。

它是和美国邮政局联手查禁报刊书籍的。

不仅可以搜查,还可以私拆个人的邮件,销毁所有邮政局长认为不合时宜的书。

邮递员决定你可以读什么书,这可不是一个笑话。

▲纽约正风协会标志

(图/网络)

书中写到:

乔伊斯写作之初的“那个时候,《尤利西斯》看上去并不是在改变时代,而是离经叛道。

而且我们很难发现乔伊斯的小说(或者任何小说)可以具有革命性,这是因为所有的革命性从另一面看又都是驯服的,它们彻底改变了我们的观点,以至于它们的革新已经成为陈词滥调。

我们忘记了旧世界是什么样的,甚至忘记了事情原本可能是另外一种走向。

事实正是如此,要了解乔伊斯是如何打破惯例的,我们不妨记住以前的习俗曾是多么严苛”(P267)。

而在今天,这样的严苛,是不是换了模样来改变我们今天的言论自由?

这值得深思。

但即便今天言论自由的尺度已经放宽到乔伊斯的时代所不能想象的尺度,我们是不是会遇到另外的言论不自由?

这都是需要认真对待的事情。

或者换到中国的语境里,我们是不是要想一想比起乔伊斯100年前的英语世界,我们是否更能够好好的说话?

想说就说?

而假如真的有限制言论自由的新的禁忌,新的法律,新的手段(404算不算?

),我们且不说是否有乔伊斯伟大的文学才华?

——那是上帝的安排,和自身的努力毫不相干,我们是否可以问一问自己,有无决心和毅力像璀璨五星那样,拥有对言者无忌是至高无上权利的内心原则,从而甘愿冒险呢?

这在《最危险的书》里被描写为形成了一种“环绕《尤利西斯》的犯罪光环(P308)”。

就犯法而有光环来说,基督教诞生也似乎是这样的历史背景。也许任何革命之初,在打破旧枷锁的时候,是不是也都有这样的光环?我们无法一一举例。

但就

《尤利西斯》的出版发行而言,的确这五颗璀璨星星各有各法,各有各的动机。

但他们把不为法律允许的、却是言论自由必须的光环(无论是否违法,是否大逆不道,是否荒谬淫荡)视为天经地义。而且不仅是自带光环去面向现实,也让所有为《尤利西斯》正常出版发行努力,让所有共同犯法的人相信这些光环的正当性。不仅是当之无愧的历史担当(这要事后看),也是涉事的每个人自身的渴望和刚需。

简言之,这不仅像极了马克思主义格言的模式,是为了人类的言论自由而奋斗终身的光环;

也是每个人生活在当下的必须品和自然机能。

一如人不能没有粮食,也不能不做爱、不呼吸一样。

而这犯罪光环闪烁之初微薄如烛火,忽明忽暗。

是怎样呵护、冲动、不畏艰险才有了今天?

真心值得庆幸。

当光环终于成为真正的光环,任何欢庆、喜悦都值得的。

因为这是一个文学带动包括思想市场、经济市场的胜利,也是一场法律尊重人的尊严和权利的胜利。

除了五颗璀璨星星之外,奇案之所以能够冒险成功,还拜一些可能真的已经被历史遗忘的、那时候牛气冲天、充满生活智慧和欲望的人。

书中也记录了他们。比如油滑而富有——也富有冒险精神,深谙法律的律师奎因,他的动机,只是赌一把现代派的艺术未来的市场价值,还是真心热爱艺术,其实很难区分的,或者就合二为一的,他自己都不见得想到多大的担当,而就是赌了一把?古板遵守法律的法官伍尔西,书中记录他在美国禁酒令的时候珍藏了一瓶雪莉酒,却守法不敢喝,而就是这位小心谨慎的法官,在兰登书屋创始人之一厄恩斯特(他主要以出版文学书籍牟利)的鼓动下,以一纸判决审定《尤利西斯》“可以进入美国(P387)”。

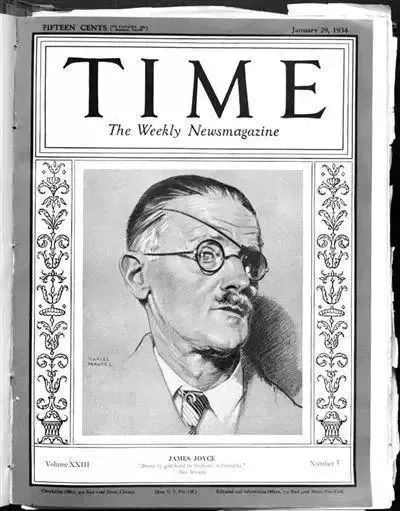

这纸判决被《时代周刊》认为:

“权威的、雄浑的,对美国图书出版业有着历史影响的(P387)”。

而这个判决下来之时,身在巴黎的乔伊斯接到喜讯时,大部分朋友对他说:

“半个讲英语的世界投降了”,而他笑答:

“另一半也会紧随其后(P387)。

”

▲乔伊斯登上《时代封面》

(图/网络)

其实比乔伊斯只想到另外半个英语世界,更广大的语言世界也向《尤利西斯》敞开了。

从那时起到2020年的一百年的时间里,全球已经形成了规模庞大的乔伊斯作品的出版工业和教育研究产业化的市场。

《最危险的书》记录,“《尤利西斯》从一个反叛转变为一项学术体系。

乔伊斯工业在20世纪60年代兴盛,并不断繁荣……《尤利西斯》出版90年后,其销量大约是每年10万本,并且已被翻译成超过20种语言出版,包括阿拉伯语、挪威语、加泰罗尼亚语和马拉雅拉姆语。

中文译本就两个。

(P398)”

诚如书中所说“《尤利西斯》远不止于此(P398)”,就文化市场而言,这首先为二战后的流行文化主动模仿。

迪士尼的动画以及游乐场,哈利-波特的电影和城堡主题公园诸如此类更加工业化生产的文化产品。

不过在我看来,这些艺术工业化市场的风生水起,永远无法达到乔伊斯的高度、广度和密度。

因为乔伊斯虽然和迪士尼那样在虚构,可是他虚构的这个叫布鲁姆的人物,就始终比我们每个人还真实地生活在这个世界上。

主人翁布鲁姆花了一天的时间,在一个城市都柏林完成全部人类历史的进化。然后他的浓缩晶体般的人生却突然蒸发起来,漫天飘洒进全球人类的生活了,成为现代派的鼻祖——就是现代化生活的鼻祖。

现代派的鼻祖,这意味乔伊斯是我们现代的生活方式的来源、命名和无法逾越的偶像。

这很像印度神话里的湿婆大神用洒向大地的精液成为生殖之神,而我们都是他的后代。

看不懂乔伊斯不要紧,你以为《圣经》开篇就说:

“要有光,就有了光”,就是让你看懂的?

或者你就以为看懂了?

这世界上没有多少人看得懂《尤利西斯》,就像芸芸印度教众生都没有见过湿婆大神一样。

但不妨碍印度教的信徒相信他们是湿婆大神的子孙。

同理全球现代化生活的吃瓜群众,始终就不是以读懂乔伊斯为目标而开开心心地过布鲁姆日的。

就像你不读《圣经》,也知道上帝创造万物一样,吃饭需要祷告感恩;

更像大部分中国人不读《楚辞》一样,但不妨碍他们吃粽子和鸭蛋,赛龙舟喝黄酒时喜气洋洋,而忘记了屈原的不幸、悲哀和屈辱。

《尤利西斯》之后,你可以在从来没有过布鲁姆的、布鲁姆的故乡都柏林,随随便便碰到各种尤利西斯式的酒吧、咖啡馆、书店、雕像、广场和剧院。

而这种文学主题的生活细节及其狂欢,从伦敦到纽约,巴黎到东京的大街小巷,你可能总是意外地会偶遇到。

而说西班牙语的南美洲也成了布鲁姆日的狂欢的庆典中心,现在也不出乎人们的意料。

《最危险的书》中写到:

“每年的6月16日……每一年的这一天,世界各地的人重新上演从未发生过的故事,小说照入现实(P398)”。

小说照入现实是从来不缺的。

任何堪称伟大的作品,都会以自己的方式照入现实。

但《尤利西斯》所带来的革命性的变革,却是绝大部分伟大文学作品做不到的。与之相比阿Q成为慈悲苍生的经典,阿Q永远是那么的丑陋、贫穷和病态,而只是让我们感觉到阿Q从来都是可怜的存在,需要精英和伟人“哀其不幸,怒其不争”。却没有想到伟大的文学作品,它应该经过千难万险从过去穿越到未来,把未来变成现实。而不只是将写作单纯地作为洞察现实的方式,只当一个先知,把先知的洞察作为作品的胜利,作为先知孤独的高高在上的胜利。

虽然现在看乔伊斯及其副产品。

他的副产品不仅包括现代社会交易市场的活跃——布鲁姆日带来的日常生活,还深刻地影响了思想市场的活跃。

让言论自由至少在文学层面变成了真正的自由,你可以想写就写,想写什么就写什么。可以比乔伊斯更大胆、更不伦地意淫梦幻般的小萝莉,纳博科夫于是写出了《洛丽塔》;也可以赞叹乔伊斯让“人类回到子宫”了,于是亨利-米勒就在其小说里赞美从加油站到汽车旅馆里随时随地的做爱;还可以像劳伦斯写没有灵,只有肉体崇拜的《查泰莱夫人的情人》。但遗憾的是,他们的小说其实没有乔伊斯现代派的技术,而只不过被乔伊斯解放了力比多或者荷尔蒙。

▲布拉格的莎士比亚书店

(图/作者)

而有现代派技术的,写《喧哗与骚动》的乡巴佬福克纳(这个乡巴佬一生也为好莱坞电影工业提供IP,写了一辈子的剧本),则公然号称作家最好的职业是开夜总会。

他理想的状态是下午写作,晚上去喝两杯,然后有大把姑娘可以谈情说爱——虽然他永远是乡巴佬,在他的老家搞了个永远亏本的庄园。

至于写《四个四重奏》并且虔诚皈依的T.S艾略特,以及被他说服认真学习《尤利西斯》,而写出清雅华丽《到灯塔去》的伍尔夫;

以及写《老人与海》打不败的人的海明威,他们都典雅文明、抒情明朗极了,一个脏字甚至都不带。

但他们都是乔伊斯的余脉,都在现代派的旗帜下以前无古人的方式,挑战生命极限,追求生命本质。

为当今世界树立起一座座无法回避、无法逾越、只能仰慕的文化高峰。

但这些还不够全面,因为无论是流行文化市场的兴起,还是英语文学的现代派成为主流,都还不足以形容“环绕《尤利西斯》的犯罪光环”。

这里先要引用的和文学毫不相干的另外一个涉及到言论自由的案件,没有这个案件的率先成功,并定义了思想市场这个主体,这段文学史的冒险,也多半会夭折在邮政局的检查里。

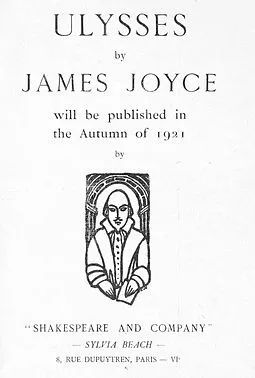

▲《尤利西斯》最初出版的公告

(图/网络)

这个案子是1918年的“艾布拉姆斯诉美利坚合众国案”。

有四个俄罗斯裔因为反对美国出兵干预俄国革命而公开散布传单,被裁定有罪。

而大法官奥利弗-温德尔-霍姆斯提出异议,尽管当时因为战时可以援用《反间谍法》。

《最危险的书》引用了霍姆斯的这个异议:

“当人们意识到时代已经颠覆许多人为之奋斗的信仰,人们可能会开始相信那些超越他们自以为是行为准则的信念,即所追求的至善可以通过思想的自由交易而容易获得——检验真理的最佳途径,就是让思想的力量在市场竞争中被接受,只有在真理这个唯一的根基上,人们的愿望才能被安全实现(P348)。

”而这个观点并不意味着俄国革命是人类的唯一选择,唯一正确的选择。

检验真理的标准也不唯一靠“摸着石头过河”的实践,而是买卖来的,妥协来的,甚至是要谈价格,也是有价格的。

这可是颠倒至少是我们中国人三观的异议。

而没有这个明确了思想市场交由思想市场交易的异议,我猜想也不会有“美利坚合众国控告《尤利西斯》”原告的败诉。

没有这个异议及其这个异议的土壤(美国宪法及其第一修正案,又称《权利法案》,则是这个土壤的浑厚坚实的泥巴),我猜想就不会有“环绕《尤利西斯》的犯罪光环”。

我猜想,甚至庸俗地猜想那以爱国主义至上的判决都可以异议政府你是否侵犯了我的权利,然后导致买卖不成而被推翻。

说几个段子(尽管是影响巨大深远,而不是相声式的脱口秀),又有何妨呢?

乔伊斯对世界的影响远超人们的想象,它包罗万象,气势磅礴,泥沙俱下。

我也只能这么空洞地评论。

因为全面的评价这样一位现代派鼻祖已经超乎我的能力,我也只能跟随着《最危险的书》记录的史实,亦步亦趋。

同时在亦步亦趋之中享受自己能够领略的快感。

就个人喜好而言,对现代派文学,我更愿意说一说T.S.艾略特,这也是我想说就说的权利。

我多么热爱他的诗歌。

在《普鲁弗洛克情歌》(下为查良铮译本)里诗人唱到:

“总会有时间去暗杀和创新/总会有时间让举起问题又丢进你盘里的”。

诗里诗人反复歌咏是不是值得,诗人承认:

“我不是先知——这也不值得大惊小怪;

我曾看到我伟大的时刻闪烁,

我曾看到我的外衣暗笑,

一句话,我有点害怕。

”

诗人还说:

“我可有勇气

搅乱这个宇宙?

在一分钟里总还有时间

决定和变卦,过一分钟再变回头。

”

这是多么意味深长的暗示,把这场改变世界的现代派的冒险描绘的如同懦夫要进斗牛场之前。

《最危险的书》也曾平铺直述记录这样的情景,书中写到“人们很容易将《尤利西斯》看作一本描述现代社会中生命如何虚弱的小说。

伊萨卡的勇士国王被贬低为被戴绿帽子的孤独的广告兜售员,而写出这本小说的桀骜不驯的天才,则成为一个在异国街道敲击手杖的可怜的身影(P399)”。

只有所有的尘埃落定,我们才能够记住,知道这里的无望和犹豫里的伟大的勇敢。

就我自己而言,只有我好像已经生活在现代社会里,我才能领悟T.S.艾略特诗歌的奥妙无穷。

而小时候看他的任何一段诗歌的汉译文本,虽都会莫名其妙的怦然心动,脑海里膨化出各种立体图面,但会怀疑它是十六维的,是不在我们中国人的人间的。

我无法回避、无法忘记我一个背诵《诗经》“四月秀葽”的人,看到“四月是一个残忍的季节”(赵萝葳译《荒原》)这样的陈述句,居然也叫诗的震惊。

虽然不知道怎么接受?

但却意识到这不仅是硬币的两面,还可能是世界全面的另一个立面,或者更全面。

所谓更全面,其实也许不止是角度;

通俗的说是主流,或者说终于成为主流。

是恩格斯辩证唯物主义立场解释的黑格尔“凡是合理的则是现实的,凡是现实的就是合理的”(恩格斯《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,就为此而作)。

凡西方就牛,目前看真是比较合理而现实的。

而这可能会引起很多反驳。

反驳我可以,反驳这个事实则很难的。

▲T.S.艾略特

(图/网络)

虽然这个事实的来临,犹犹豫豫,晃晃悠悠,像一阵微风就可以刮跑了一样。

虽然这个事实,像脑袋上的头发那样柔软,却穿破最硬的头盖骨,茂密地生长了起来——最终难免秃顶。

还是《普鲁弗洛克情歌》,诗人吟到

:

“呵,确实地,总还有时间

来疑问,我可有勇气?

我可有勇气?

总还有时间来转身走下楼梯,

把一块秃顶暴露给人去注意——。

”

最后抄写《最危险的书》我认为写的

最美好的一段

,读到好文章,需要奇文共欣赏。作者伯明翰写道:

“乔伊斯的小说包含着错综复杂的内容和学童式的探险,每一页都精心构思,因而为他们以及我们自己提供了一种路径:

启程进入一个更伟大的世界,走入公园,像第一次见到一样,去看星星上的天堂树;

并排除万难,去肯定我们微小的存在。

正是我们所作出的肯定——无论它们多么不雅——的脆弱性,让这些肯定变得如此强大!

”

据书中回忆:

“乔伊斯小时候,每当甜点到了,他都会拉着保姆的手走下楼梯,每走一步都会对父母喊一声:

我在这儿,我在这儿!

”