左宗棠还有能力去剿捻吗?

毕竟,楚军脱胎于湘军,是其中的一支,而湘军在打下天京后已被迫大幅裁撤。

湘军被朝廷逼迫大举裁撤之际,楚军却没有遭遇同等命运,追溯原因,幸亏左宗棠事前未雨绸缪,跟曾国藩提前在朝堂内唱了一曲双簧。

曾国荃打下天京城后,左宗棠第一时间举报曾国藩放走了幼天王洪天贵福。此举无形之间将楚军与湘勇切割开来。

五万楚军将士既然早在两年前已不隶属于曾国藩指挥,当然也就不必担心它会威胁到朝廷安全;朝廷既然可以对左宗棠放心,也就没必要将已经转化为闽浙地方军队的楚军再做出任何裁撤的限制。

李鸿章还有能力去剿捻吗?

湘军被逼裁撤的风口浪尖时刻,李鸿章已经没有左宗棠这么好的运气。作为曾国藩的部属兼学生,天京城被攻占后,李鸿章仍拥有淮军水陆七万余众。朝廷虽然已经不担心左宗棠,但还是担心曾李师生联手,因此对李鸿章的淮军与湘军同等对待。

李鸿章是何等聪敏机智之人!他素来对形势具备超前准确的判断,这次也没有例外。他将慈禧太后的心理拿捏得很准,因此跑到时间的前头,用装聋作哑的方式自保。

前文说过,他居曾国藩幕府时,咸丰皇帝要求湘军派兵勤王,他尚且知道以请示的方式拖延时间,等待机变。这次他同样看清楚了:只要躲过这拨裁撤的风头,朝廷马上会改变政策。

以“实用主义”行事的李鸿章不信“诚”,而信“痞”。这次,他同样采取“拖”与“瞒”的两字诀,仅裁撤数千士兵,便敷衍上报了事。

深入军营仔细去看,李鸿章与其说是裁撤,不如说是借机淘汰老弱病残。史籍记称,他“裁撤数营,皆系湘将,不能剿捻,淮将得力者,尚在营中”。因此,应付朝廷威逼的“裁撤令”后,淮军的战斗力非但没有削弱,反倒增强了。

李鸿章是很滑头的

宦海人情,无非人事。剿捻换帅关头,也是一个回报人情的温情时刻。

曾国藩与左宗棠合作十多年,有过黄金蜜月期,也有过龃龉。自左宗棠举报他放走幼天王后,两人已经断绝了私信往来。但这并不妨碍这对诤友私下的支持。

为回报左宗棠居湘幕时通过湖南省东征局在两年内给予自己近三百万两军饷的鼎力支持,曾国藩将留存的湘军精锐老湘营全部拱手相赠,同时担保每年不打折扣地完成从两江总督任上提供一百余万两的剿捻协饷。此举足以让左宗棠感激涕零。

老湘营首领刘松山一部二万人马,其后不但帮助左宗棠成功剿捻,对他在甘肃、新疆后来取得的系列军事成功,同样起到了攻坚克难的中流砥柱作用。当然,这已是后话。

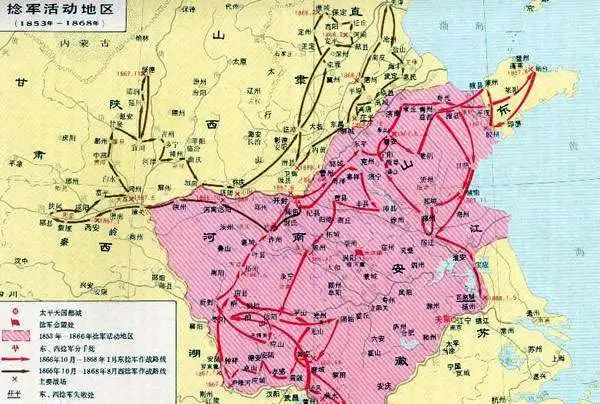

左、李接手剿捻,便是在老湘营首领刘松山打下的基础上进行。同治四年(1865年)8月,刘松山凭关键一仗,将捻军打得分成东西两部:西捻由张宗禹统领,东捻以任柱、赖文光为首。

朝廷针对敌情,在左、李接任后也做出大致分工:左宗棠负责剿灭西捻,李鸿章负责剿灭东捻。

李鸿章的淮军将领跟捻军首领在地域文化上同根同源,能够做到知己知彼,因此在其后的战场表现上胜过左宗棠一筹。

同治六年(1867年)腊月,李鸿章率领淮军,通过扬州一战,将东捻军全歼,赖文光被俘,处以极刑。

李鸿章的任务已经如期完成,左宗棠剿灭西捻却还在路上。他不得不加快进度。

同治七年(1868年)1月27日,左宗棠指挥老湘营统领刘松山、将领郭宝昌率兵会合喜昌骑兵,追西捻军至磁州,再追逃至河北巨鹿、平乡。两天后,老湘营将士从南和绕到西边截击捻军,获胜,捻军被赶得北窜定州,转而袭击保定。

因李鸿章胜利在先,左宗棠争竞心起,急于求功,全方位出击,他不但在直隶一带亲自指挥亲兵营作战,还对部下各将明确斩杀捻军的“首级赏格”,对生擒、阵斩张宗禹等首领“从优悬立赏格”,“以作士气而速戎机”。

重赏之下必有勇夫。果然,部将一日千里,穷追猛赶。但左宗棠没有料到,穷寇莫追,情急之下对手也会狗急跳墙。走投无路的西捻军被迫铤而走险,从保定潜行入京,骤然出现在北京卢沟桥一带,直接威胁紫禁城安危。

紫禁城内顿时陷入空前恐慌,空气几乎凝固。慈禧太后又惊又怕。气急败坏之下,她将剿捻两大统帅左宗棠、李鸿章,以及配合者直隶总督官文、河南巡抚李鹤年全部罢官,以戴罪之身重新领兵,一切视后效再定。

威压如此严重,她还是不放心,私派出军机处神机营将领在紫禁城外严密巡防,以防捻军潜入皇宫,遭遇不测。

对于北京城周遭发生的这一切,亲自在前线督战的左宗棠一开始并不知情。同治七年(1868年)2月10日,左宗棠扎营寿阳,才突然接到捻军北上的情报。他惊惶失措、忧愤欲死,星夜挥师入京保驾。

俗话说,心急吃不了热豆腐。方寸已被慈禧逼乱的左宗棠,此举又犯了高射炮打麻雀的误判。捻军声东击西,窜入卢沟桥一带只是一小股捻军,在北京城外转悠了一圈,又撤出去了。

朝廷在惊慌失措之后回过神来,紧急下令左宗棠,率军驻扎井陉,阻止捻军西进。

五天后,左宗棠带亲兵营抵达获鹿。

清廷再次发布新的命令,直隶各省剿捻官军,归左宗棠一人总统。毕竟,剿灭西捻军是左宗棠的任务,李鸿章只是打配合,朝廷如此安排,也是名正言顺,各司其职。

左宗棠当即兵分三路,从东北、西北两个方向朝南追击捻军。

三军联动,小胜不断,但仍不能毕其功于一役。根本原因,捻军打“闪电战”,飙忽驰骋,避实就虚。

捻军选择出击的时机,往往在清军出队、收队、行军、未成列之时。打得赢就打,打不赢就跑。楚军一追则逃,楚军一停,则回头挑衅、骚扰。西捻军战略若朝东,战术每击西,楚军摸不清意图,完全陷入被动。

左宗棠决定亲自督战。但到处皆逢战事,依然小胜利不断,却始终无法抓准捻军主力,实现一举歼灭。

随后一则战例,很能看出这种劳师奔走的战术特点。

捻子有马,活动范围很大

同治七年(1868年)3月20日,老湘营分路渡河追剿,捻军骑兵埋伏在南岸等待。待众将士渡及一半,捻军突然发起猛攻。刘松山急令已渡河的部队排阵阻击,并亲率主力渡河,以抄袭捻军后路。捻军见偷袭无效,瞬间撤退殆尽,从赵州奔赴巨鹿,老湘营将士又扑了个空。

慈禧太后见左宗棠力有不任,权衡之下,加强权码,命恭亲王奕总统各军,左宗棠与李鸿章同为偏师。

李鸿章带领淮军,此时自冀州移师,扎营大名,“以静制动”,试图通过扼守住怀庆,将捻军逼到太行山与黄河之间,然后“扼地兜剿”,守株待兔一锅端。

此时,左宗棠仍按既定的“长圈围剿、以动制动”战术,追击西捻军主力。

追击部队主要分三股:河南巡抚李鹤年,楚军将领刘松山、郭宝昌两部,清军将领张曜、宋庆两部。令左宗棠烦恼攻心的是,追击部队每天都在接战,每次都能够追上捻军,消灭小股部队,但仍无法消灭捻军主力。

就在三股军力劳心奔命追杀之时,战局形势又发生骤变,捻军主力突然转进山东。

战场重心再次转移,恭亲王奕在京师,已无法督师指挥。朝廷因地制宜,改令由李鸿章总统各路部队,左宗棠则专防直隶运河,两军相互配合作战。

恭亲王转交指挥棒时,朝廷责令李鸿章会同左宗棠,限两人一个月内务必彻底剿灭捻军,否则严惩不贷。

遇事机灵、精通权变的李鸿章接过总统两军的权杖,开始琢磨如何将左宗棠的“长圈围剿”与自己的“扼地兜剿”战术结合起来运用。

具体方法是,先将捻军设法赶进一个大的包围圈,再寻找薄弱敌军,打闪电战,各个击破,谋求全歼。

左宗棠执行“长圈围剿”战术一年多来,感到经常被捻军牵着鼻子走,捻军实在过于灵活飘忽,他对自己的方法已经没多大信心。

李鸿章是北方人,熟悉北地地形与气候,他看到发挥左宗棠战术的优势的绝佳时机已经来临:

一则直鲁平原一带每逢盛夏必有暴雨,大雨带来千里沼泽,捻军骑兵将完全失去威力;二则左李隔地配合,“长圈围剿”的军事部署实力已经具备。清军追剿捻军的兵力,如今已多达十余万人,加上山东地方民团数千,完全有足够的兵力四面合围。