通信作者:高剑波

邮箱:

[email protected]

基金项目:国家自然科学基金(

81971615)

【

摘要

】

目的:

探讨胃肠血管球瘤的影像学表现及临床特征。

方法:

搜

集

1

6

例经手术病理诊断的胃肠血管球瘤患者,

1

5

例位于胃部,

1例位于回肠;其中1

2

例(

12/16)患者术前行C

T

平扫及双期增强扫描,

8

例(

8/16)行超声内镜检查,回顾性分析其影像学表现及临床特征。

结果:

16

例患者均为单发,

11

例位于胃窦,

3例位于胃体,1例位于胃角,1例位于回肠;1

5

例胃肿瘤中

1

0

例直径小于

2

cm,1例恶性肿瘤直径约1

05

mm;回肠恶性肿瘤直径约6

1

mm;1

5

例胃肿瘤腔内生长

7

例,腔外生长

2

例,混合生长

6

例,

1例回肠肿瘤呈混合生长;11例C

T

平扫密度均匀,其中

1例斑点钙化;1例密度不均匀,部分囊变、坏死。增强扫描动脉期均呈明显强化,其中

7

例均匀强化,

5例不均匀强化,静脉期7例表现渐进性强化;8例超声内镜显示4例低回声病灶,其中2例回声欠均匀,1例偏低回声病灶,1例混合回声病灶,1例稍高回声病灶,1例高回声病灶。起源于固有肌层

7

例,黏膜下层

1

例;病理学检查结果显示

1

4

例瘤体血液供应丰富,与周围分界清晰,肿瘤细胞大小基本一致,呈卵圆形或圆形,无异型性,核分裂象难见,

2例

血管球瘤细胞弥漫性生长,见较多核分裂象;

免疫组织化学显示肿瘤细胞平滑肌肌动蛋白(

S

MA

)均(

+),部分表达Galdesmon或Calponin,1

4

例胃血管瘤

K

i

-67

阳性指数小于

1

0%

,

1例胃血管球瘤

K

i

-67

阳性指数

30%

,肠血管瘤

K

i

-67

阳性指数

7

0%

。

1例胃血管球瘤及1例肠血管球瘤诊断为恶性,且该胃血管球瘤患者肝脏受

侵

。

结论:

胃肠血管球瘤相对少见,恶性更为罕见,

CT

增强及超声内镜对其诊断有一定的价值,但确诊要靠手术、病理及其免疫组织化学分析。

【

关键词

】

胃肠肿瘤 血管球瘤 超声内镜 C

T

血管球瘤(

g

lomus tumor,

GT)是一种相对少见的间叶性肿瘤,起源于动静脉吻合处的血管球细胞,常发生于四肢末端甲床下

。而发生于胃肠道的胃肠血管球瘤(

g

astrointestinal glomus tumor,GIGT

)非常罕见,仅占胃肠道肿瘤的

1

%

。由于临床特征不显著和影像学特征非特异性,大多数临床医生和影像科医生容易误诊。

G

IGT

大多数为良性肿瘤,但个别为恶性,因此,准确诊断

G

IGT

对于制定个体化治疗策略非常重要。

De Busscher于1948年首次报道了胃血管球瘤(astric glomus tumor,GGT),此后也有部分学者对其进行了报道

。然而,小肠血管球瘤却少有描述。据了解当前尚未有学者对

G

IGT

的影像学表现进行过系统性描述。超声内镜(

E

US

)在诊断

G

IGT

的位置、起源层方面有很大的优势,但其侵入性操作和患者的依从性限制了它的应用。

C

T

已被广泛应用于胃肠道疾病的诊断且方便,易获取,它能够对

G

IGT

的特征和临近结构进行无创性评估。当前研究的目的是系统性分析

1

6

例

G

IGT

患者的影像学及临床病理表现并概括了其有价值的特征以帮助避免治疗前的误诊,提高对该病的认识及诊断的准确性。

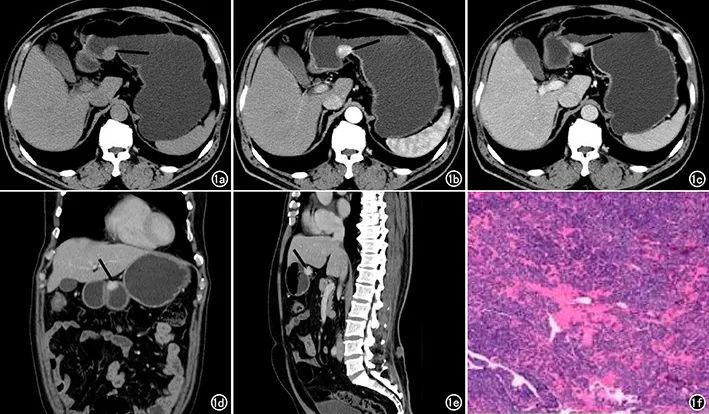

图

1

男,

5

1

岁,胃良性血管球瘤

。

a

)

CT

平扫横断

面示

胃角软组织结节影,密度均匀,边界清晰,C

T

值约4

0HU(

↑

)

;

b

)

动脉期结节不均匀强化,

C

T

值约

1

07HU

(

↑

);

c

)

静脉期结节进一步强化,

C

T

值约

1

35HU

(

↑

)

;

d

)

静脉期冠状

面示

结节向腔

内

外

混合

生长

(

↑

)

;

e

)

静脉期矢状

面示

结节向腔

内

外

混合

生长

(

↑

)

;

f

)

胃血管球瘤细胞大小一致,呈圆形或卵圆形,形态温和,核圆居中,核分裂象难见(

H

E

×

400

)

。

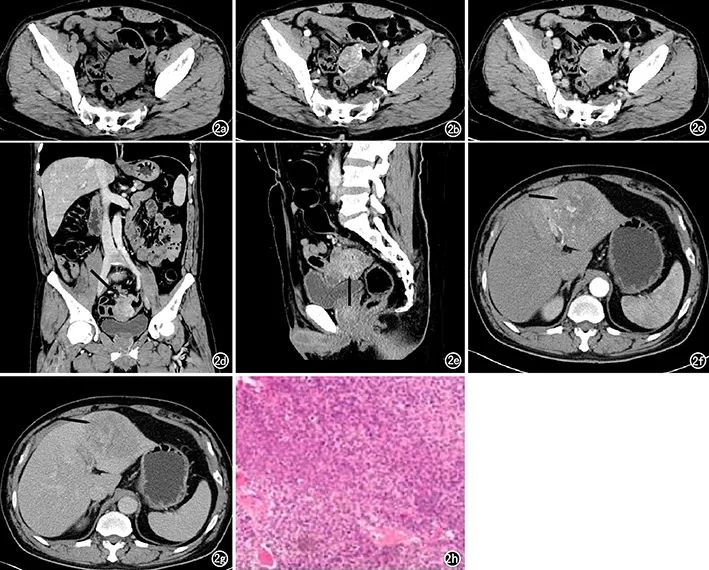

图2

男,5

7

岁,回肠血管球瘤伴肝转移

。

a

)

CT

平扫回肠见一软组织肿块,密度均匀,与肠壁分界欠清,C

T

值约4

1HU(

↑

)

;

b

)

动脉期肿块不均匀强化,

C

T

值约

8

6HU

(

↑

);

c

)

静脉期肿块稍均匀强化,

C

T

值约

84HU

(

↑

)

;

d

)

静脉期冠状

面示

肿块堵塞肠管

(

↑

)

;

e

)

静脉期矢状

面示

肿块压迫膀胱

(

↑

)

;

f

)

动脉期肝左叶不均匀强化软组织肿块,肝穿刺病理结果为血管球瘤浸润或转移

(

↑

)

;

g

)

静脉期肝左叶软组织肿块,不均匀强化

(

↑

)

;

h

)

肠血管球瘤细胞弥漫性生长,呈圆形或卵圆形,局部肿瘤细胞具有明显的异型性,见较多核分裂象(

H

E

×

100

)

。

1

GIGT临床与病理学特征

血管球为动静脉的毛细血管网,血流丰富,由正常内皮细胞的薄壁血管所覆盖。血管球瘤是由血管球细胞构成的一种肿瘤。由于

G

IGT

与其它胃肠黏膜下病变有许多共同特征,通常被误诊为胃肠间质瘤。本组病例中

1

1

例误诊为胃肠间质瘤。

G

IGT

发生率很低,胃肠道中多发生于胃部,发生于小肠者极其罕见

。本研究患者年龄

3

6-74

岁,中位年龄

5

4.5

岁,女性占

1

0/16

,发病率符合文献女性多发的报道

。患者在发现时通常无明显症状,临床症状有上腹痛、恶心、呕吐以及罕见的上消化道出血等,出血、黑便常提示为恶性。

本

研究中

13

例表现为上腹部疼痛腹胀、反酸,

2

例体检发现,

1例表现黑便。尽管G

IGT

绝大多数为良性

,但也有极少数表现为恶性并发生了转移

。当前病理研究中良性肿瘤富含薄壁血管,与周围正常组织分界清楚,瘤体细胞大小一致,多数呈圆形或卵圆形,胞质中等量,淡粉染或稍透明,核居中,核仁不明显,核分裂象罕见。免疫组化显示良性瘤细胞强表达

S

MA

,部分表达

Galdesmon或Calponin,部分表达C

D34

,这与

Wang等

报道的相符。本研究

1例恶性胃血管瘤

K

i

-67

为

3

0%

,回肠血管瘤

K

i

-67

为

7

0%

,

Zaidi等

报道的

1

例恶性血管球瘤

K

i

-67

为

1

5%

,笔者认为这可能提示

K

i

-67

与肿瘤的恶性程度有关,

K

i

-67

指数越高提示肿瘤增殖越活跃。

2 GIGT的影像学表现

GG

T

常单发,病变一般小于

2

cm,多发者极为罕见。肿瘤多为类圆形或圆形,多发生于胃窦,胃体次之,本组病例与既往报道基本一致

,肿瘤的位置可能有助于区别胃血管球瘤与其他胃上皮下肿瘤。就生长方式而言

G

GT

多为腔内生长

,而本组肿瘤腔内生长

7

例,腔外生长

2

例,混合生长

6

例。肿瘤内钙化少见,本组病例出现

1

例斑点状钙化(

1

/1