虽然时下热门的穿越剧经常将某些历史时期浪漫化,但如果真有现代人能穿越回去,他恐怕是难以忍受前现代城市的气味的。近代来华的欧美人和日本人对中国城市最深刻的总体印象之一就是其肮脏,人们对卫生状况通常也抱着一种满不在乎的心态。

城市恶劣的卫生状况在18世纪之前几乎是一个世界性现象,中世纪欧洲城市之肮脏,较中国城市有过之而无不及;但

在欧美各国逐步实现现代化之后,“不卫生”从此成为衡量文明程度的重要标尺,“肮脏的国民”也因而常常与落后、愚昧、贫弱等关键词相连

,对试图跻身文明世界的中国人造成极大的精神压力。

传统的中国城市确实并不干净:它们基本都没有下水道和垃圾处理设施,无锡的城区直到1929年尚无完整的下水系统,连现代化方面最领先的上海也直到光绪年间才砌有阴沟;但即便是上海,其公共卫生状况在如今看来也是令人难以忍受的。

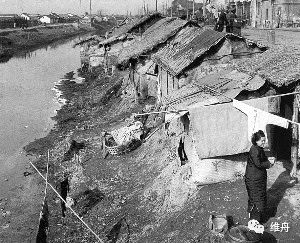

晚清时期的诸多目击者都曾指出上海人烟稠密,秽气很重,城区的大小河浜更是恶浊不堪,棚户区药水弄曾有一首民谣形容上海的环境:“走路不平,吃水不清,点灯不明,出门不太平。”在现代之前,通常农村要比城市干净,但据来自广东的张国高1950年的文章中所言,上海周边江南乡镇的卫生也并不好:“无论乡间或镇上,可以说没有一处的厕所不是很简陋与龌龊的……”

(旧

上海河浜边的贫民窟,Jack Brins摄于1948

年

)

简言之,

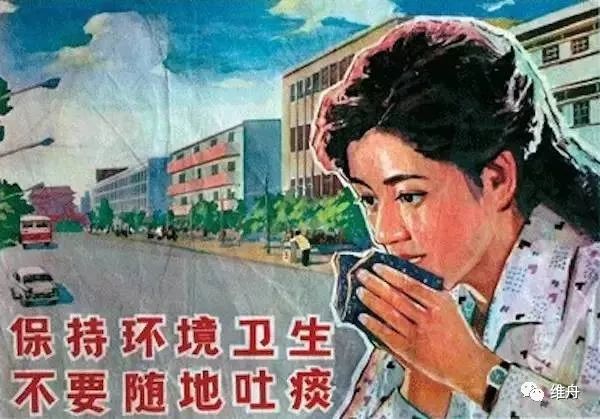

在传统社会,不卫生、不文明之类的现象是暴露的、可见的,但与现代化伴随而来的文明化进程,却要求人们控制所有这些现象,使之“不可见化”

——粪便、污水的处理通过下水系统进行,不再出现在公众视野之中,而个人也需要控制自己随地吐痰之类不卫生的行为,当众作出此类举动便将被视为不文明之人。

最早发明抽水马桶的英国人曾在1796年的讽刺漫画中描绘“各国厕所”——英国的抽水马桶、苏格兰水桶、法国沟渠、荷兰湖泊,毫无疑问,

处理污物最隐蔽的也就是最具优越感的

。

对公共卫生的关注,对中国来说基本上是现代化的产物。

传统时代的中国政府几乎不承担公共卫生的职能,无论预防疾病还是促进人民健康,那都是人们个人的事

;传统中医也从来都是个体单独行动,从未有哪个政府将他们组织起来进行公共卫生运动——在明清时代,即便有“卫生”一词(这本身就是个外来语),也是与“爱国”、“运动”无关的。

(1950年代初北京龙须沟的改造,老舍由此创作了新编话剧《龙须沟》)

然而从20世纪初开始,随着中国逐渐被卷入现代化浪潮,出现了一个全新的卫生运动:无论个人卫生还是公共卫生都成为文明和现代性的标志。用美国学者罗芙芸的话说,是

“卫生的现代性”:

国家、民族和个人是否卫生,已成为他们是否文明的一个总体先决条件,以及衡量其品质的标准

。

这事实上是对外界批评的一种刺激性反应:正因为屡屡为现代、文明的各国诟病,才使中国人赋予“卫生”一词如此强烈的政治性。在古汉语中,“卫生”一词犹言“养生”(所以现在喜谈“养生”者,才合乎传统的“卫生”),是个人的事,常常还与道家修行、成仙等联系在一起;直至19世纪晚期,日本学者长与专斋才从《庄子》中找出这一古语,用来对译英语的hygiene一词。

因此,现代汉语所说的“卫生”,乃是标准的“旧瓶装新酒”,其含义与古代判然有别,完全是外来的概念。在急迫的现代化浪潮之下,此时

“卫生”已不再单纯是个人养生或健康的问题,“不卫生”事实上就是中国落后的标志和缩影,是中国人素质低下、国民愚弱的象征,实现公共卫生由此具有了国族集体提升的意味

。

对20世纪初急于拯救中华的民族精英来说,必须采取措施来提升公共卫生及国民卫生习惯,乃是毋庸置疑之事。当时人常痛心中国人“贫弱愚私”四大病,卫生至少与其中的“弱”和“私”都有关:身体的羸弱(“东亚病夫”是每个国人都切齿的外号)在某种程度上被认为是不卫生的习惯所致,而疾病必然导致不健康;城市公共环境的“脏乱差”则至少部分地是由于缺乏公众服务精神的自私特性。

由于卫生和城市清洁开始被视为关乎“文明”程度的大问题,因而改善卫生状况逐渐成为社会精英和地方政府的重要课题,这归根结底是为了克服近代中国所面临的全面危机

。

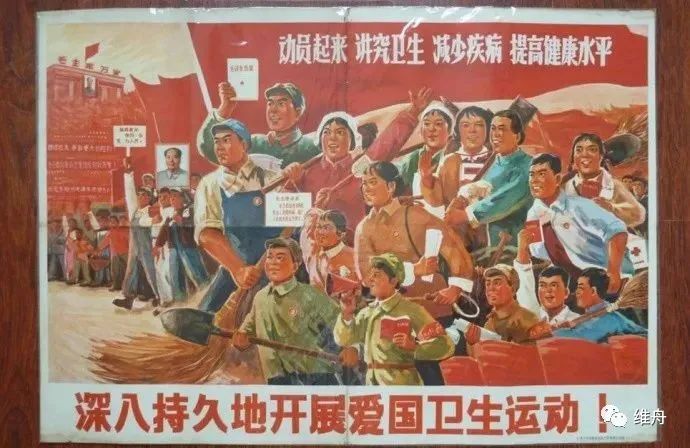

这样,“卫生”逐渐和“爱国”、“运动”搭上了关系。在南京国民政府编印的《卫生运动宣传纲要》中,“卫生”与民族的命运联系在一起——中国人要认识到自身的素质缺陷,进而提倡卫生,使国民身体健康强壮,卫生的改善能使中国跻身文明社会,进而达到民族解放。而要民众认识到自身素质的缺陷,就需要教育他们,而教育民众的最有效方式就是通过有系统的社会运动来动员。1934年的新生活运动就是从规矩清洁开始的,可算是最早的爱国卫生运动。

由此,民众的日常生活逐渐被纳入到民族国家的社会动员体制内,卫生习惯则是首当其冲需要被规训、惩罚和规范的领域。19世纪流行病学家佛尔楚的话完全适用于此:“

医学就是政治,政治不过是更大的医学。

”

从这一意义上来说,在1952年“爱国卫生运动”正式出现之前,中国社会实际上早已为之做好了准备,人们对此也并不陌生。虽然这一运动是由特殊事件触发的(1952年2月底报道美军在朝鲜战场上使用细菌武器),但事件之所以从对细菌战的谴责演变为一场“爱国卫生运动”,却是中国特殊社会经历的产物。

通过广泛的宣传和政治动员,民众被教育着“意识到‘卫生’是日常生活中不可或缺的内容而变得重视起来”(杨念群《再造“病人”》)。那些致命的、原本肉眼不可见的细菌,在这一运动中也被放大,在报纸和展览中连篇累牍地展示,这培养和强化了人们对这些不卫生的邪恶载体的一种视觉意识,同时

“细菌是敌人”和“敌人是细菌”的双重隐喻也表明了当时人力动员的高度军事化,并为更广泛的干预开辟了道路

。

这一景象当然并不孤立:事实上“爱国卫生运动”与之后的“除四害讲卫生”、“五讲四美”、“提高个人素质”、“整治城市环境脏乱差”等一系列的话语都是密切相连的。它们的整体目标都是一致的,即

通过对个人的规训,提升整个国族迈入一道看不见的“文明的门槛”

。在这里,“卫生”不仅需要“运动”,而且也确实被视为一件“爱国”之事。