整理:徐添

《东方历史评论》微信公号:ohistory

许多历史记忆未必是真实的历史存在,然而,因为它们符合当前的社会情境,便被人们引为信史。在中国近现代史上,天地会就是这样一种历史记忆。熟知中国近代史的人们与那些熟读武侠小说的人们一样,对这个秘密会社深信不疑。人们可以在近代史上举出许多例证,证明天地会的存在:太平天国时期的小刀会,孙中山曾加入的洪门,同盟会成员在萍浏醴地区发动起义时所借助的哥老会等等。这些人相信,小刀会、洪门和哥老会这样的会社组织不但真实存在于历史,并且因具有类似的创会神话、入会仪式、创立宗旨和组织原则,是天地会的分支或变体。

然而,真的有一个“反清复明”的天地会吗?如果有,这个秘密的会社为何在历史上如此的神秘?我们遍寻史料,却无法准确找到它的起源;可以注意到它的分支,却不清楚分部与总部之间的联系;它以“反清复明”为口号,却似乎只对中下层民众有吸引力,那些懂得“华夷之辨”道理的士大夫们竟从来都不知道有这样一种组织,就连作为打击对象之一的乾隆皇帝也是在台湾林爽文以“天地会”为名起义后,才知道“天地会”的存在。自古以来恐怕从未有组织能做到如此神秘:它隐藏在迷雾之中,像一个徘徊在神州大地上的幽灵,遥控普天下的会众,不时对当局统治者制造颠覆、恐慌和破坏。

天地会是什么?它在哪里?它的组织形态是怎样的?这些曾困扰着满人君王、帝国官僚以及殖民地官员的问题,如今徘徊在学者的脑中,成为一个悬而未决的谜题。本期外刊扫描所选取的两篇文章借助历史学与人类学的分析方法,将秘密会社放回到产生它的社会情境中,回答以上问题。在读完本文之后,或许你会发现,那个“反清复明”的天地会,离我们的生活可能并不遥远。

杜琪峰导演电影《黑社会》海报,电影中的“和联胜”隐喻洪门。

符咒与信仰:作为民间信仰的天地会

整理自:The Heaven and Earth Society as Popular Religion, The Journal of Asian Studies, Vol. 54, No. 4 (Nov., 1995), pp. 1023-1046

作者:David Ownby (王大为)

无论是在清朝还是民国时代,也无论是在中国本土还是海外殖民地,天地会都因长期从事反当局的暴力、犯罪活动而被认为是犯罪组织。学者与官员们在很长一段那时间内关注于天地会的暴力活动,他们试图为这些活动寻找动机与理论依据,然而却忽视了早期天地会最重要的要素——宗教。这种关注点上的缺失,致使他们对底层群众参与天地会的动机解释不足。贫苦而卑微的底层人民为何甘冒生命危险参加反政府的天地会?在一个识字率不高的年代,他们真的了解什么叫做“反清复明”吗?这些曾被认为是理所应当的问题,如今又有了重新检讨的必要。加拿大麦吉尔大学教授王大为(David Ownby)从宗教的角度出发,以江西东部、福建西部地区的早期天地会活动为例提出了自己的看法。在《作为民间信仰的天地会》(The Heaven and Earth Society as Popular Religion)一文中,他认为:天地会应被当做民间信仰看待,它对底层边缘人群的吸引力与其说是一种“反清复明”的信念,不如说是一种可以操控超自然力量的保证。

按照研究群体与所处时代,20世纪的天地会史研究可以分为四大类别:20世纪30、40年代的民国学者(如萧一山、罗尔纲)、20世纪60、70年代的西方学者(如谢诺),19世纪至20世纪的殖民地官员,1949年建国后的大陆与台湾的档案派。这些不同时代、不同环境下的研究群体,对天地会历史的解读也各不相同,不过总体而言,他们均未能对天地会中的宗教因素予以足够的重视。民国学者受民初民族主义的影响,较多地聚焦于天地会的“排满”层面,西方学者则主要关注天地会在社会运动中所扮演的角色,海外殖民地的官员们从治安角度出发,以天地会等秘密会社的暴力犯罪活动为讨论的核心,20世纪后期两岸的档案派学者相较于前三者而言,虽利用了大量清廷档案拓宽了天地会的研究空间,然而却由于各自的意识形态,未能对这些属于“封建迷信”的内容进行认真的分析。

前人的研究固然可贵,但其缺点却显而易见。根据清廷档案,我们可以知道农民们是为了寻求帮助而加入天地会(见中国人民大学编《天地会》),可是农民们为何要选择加入天地会去冒险,而不是寻求其他的互助形式呢?由于缺乏对天地会宗教因素的解读,学者与官员们并不能很好的解释乡间农民参与天地会的动机。为了回应这一问题,王大为以19世纪初江西南部、福建西部(以下称赣南闽西)地区的天地会活动为例,对天地会与其他民间信仰之间的异同之处进行了比较。

王大为采取了档案派的说法,将19世纪初的福建作为天地会的发源地。这一地区的天地会活动自台湾林爽文起义后,受到官府的强烈打压,会众纷纷向外省逃匿,赣南闽西地处两省交界,其地多山,道路崎岖,但又联结着福建与江西两地人员与货物的往来,因而成为了天地会滋生的绝佳地点。在这一带,学者们发现了一百多份同天地会有关的官府档案、被捕会众的供词等文献,这些文献大多写于1801年至1838年间,是研究早期天地会宗教方面活动的关键史料。在这些史料中,我们几乎找不到同叛乱有关的任何记载,只有40年代由李凌贵融合天地会与居士佛教传统、假借唐朝皇子名义而举行的一次叛乱,而在这些记载中,我们可以明显看到的是,天地会的礼仪同民间信仰有着极大的相似之处。

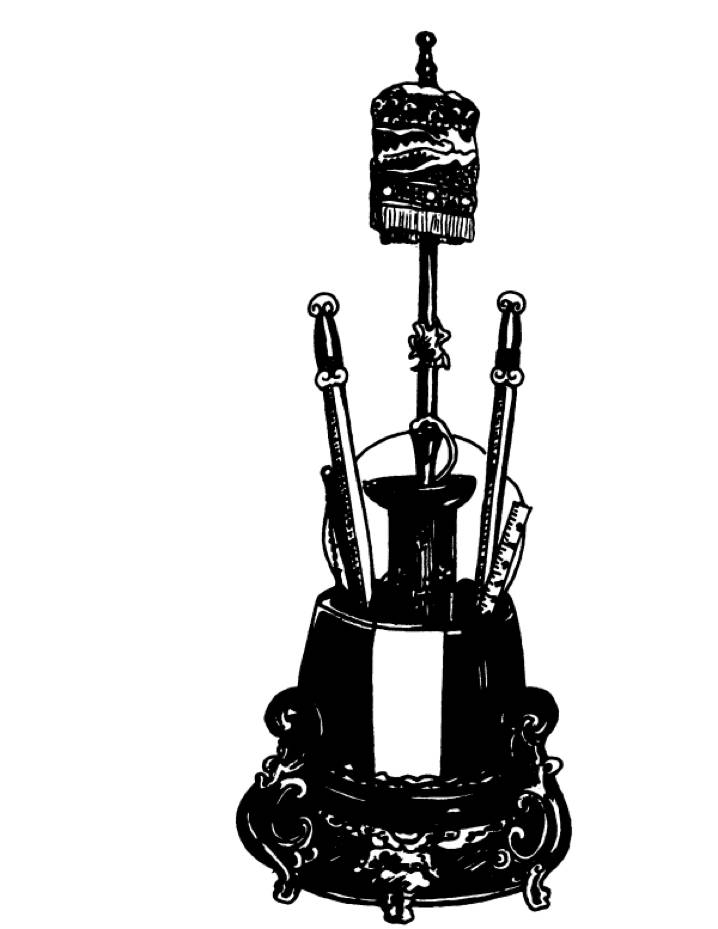

例如,大多数的天地会入会仪式都包含开坛仪式,而五色旗、米斗或米桶、七星灯、镜、尺、矩、刀以及绳子则是开坛时较为重要的几件物品。这些物品或许有些指向叛乱意涵,但大多数都与民间信仰相关。劳格文(John Lagerway)对当代台湾道教的研究表明,在当代台湾的道教仪式中,道士们同样会用到镜、剑、尺、矩等物,而丁荷生(Kenneth Dean)以自己的福建研究证实:相似的物品在福建的仪式中也有所使用。

道教仪式中所用法器。宝剑、木斗、矩尺,这些法器同样也在天地会的开坛仪式中使用

此外,在开坛过程中,祭坛上供奉的神祗也与民间信仰所信仰的神祗相同。天地会除了会供奉其创始人万提喜(万云龙)之外,也会请上观音、土地神。1813年的一份供词表明,天地会的会众甚至还会将太上老君的牌位置于天地会开坛仪式的中央,两旁则是写有紫薇三官名号和“天、地、洪”三个字的牌位。一些道教术语也在天地会的仪式中出现。例如,道教所谓的“代天兴化”、“替天行道”以及“天运”。天地会的开坛仪式不但会供奉诸神的牌位,有时也会请神上身或显露神通。天地会会众李老五曾供认:“伊师洪万和现在福建造铜窖山,甚有法术,不用刀剑,只有一碗法水,喷得人死。并有火球,一见火光,即可烧死多人”。在开坛入会之后,会众也会收到一些符箓,这些符箓有的是为了互助,有的是为了在荒年保得安全。例如一份供词称:“将来兵起时,把那头一道符贴在大门上,就知是同教人,便不杀戮。第二道符画在一尺六寸布上缠头,第三腰牌式样一个,将来起事,打一银牌挂在腰间以为记认。”

天地会或许同道教有着密切的关系,不过在找到更多证据之前,这一论断还有待观察。在同道教的联系之外,天地会传统亦同居士佛教——白莲教有关。这种在元代便在福建地区传播的信仰,因食素、唱诵和传播弥勒降世的末日论被官府目为歪门邪道,在乾隆、嘉庆年间受到严厉打压。赣南闽西地区的天地会首领与会众常常将白莲教同天地会视为相同性质的信仰,一些领袖不但传播天地会的理念,同时也向民众输出着像白莲教这样的宗教。例比如李凌贵就是这样的一个人,作为一个卖手抄本的书贩子,李“听从吴韬入于天地会内,希图到处人不欺凌。因天地会奉拿严谨,忆及经本内有阴阳语句,遂令立阳盘、阴盘明目,暗藏天地会之意”。“有愿入阳盘会者,传授手诀、口号,送番银二圆。有愿入阴盘会者,抄给经本,传授吃斋,念诵全本经卷,送番银二圆”。这样的例子表明,在作为民间信仰方面,白莲教与天地会的形式是极为相似的。

天地会腰凭,“忠心义气”等字下一行为天地会口诀:五人分开一首诗,身上洪英无人知。后来相认团圆时,自此得传众兄弟。

在信仰和仪式层面,白莲教与天地会有诸多的相似之处,不过不能光凭此断定天地会与白莲教的性质一致。因为在中国史上,大部分的秘密会社都具有复合特征,一个会社的组织形式往往是多种背景的思想、文化杂交后的产物。同白莲教相比,天地会亦具有一些白莲教所不具有的特征,它没有白莲教的千年世界观,也缺乏居士佛教所具有的冥思传统,更重要的一点是,天地会的创始人并不具有民间信仰里的神祗地位。

如果天地会的神明没有无穷的法力,底层民众又为何要加入到这个既危险又没有多少好处的组织里来呢?这个问题的答案需要从社会史中寻找答案。事实上,参加天地会的人大多都是社会上的边缘人。所谓的边缘地位不但指这些人受本地世家大族的排挤,同样也指这些人在地方世家大族操弄的仪式中缺乏存在感。为了互助的目的,边缘人互相结拜,组成会社,从而产生了同当地大族斗争的暴力性特征(见王大为《兄弟结拜与秘密会党》)。

在漫长的天地会史研究中,学者们也曾注意到天地会的互助性质,但是,出于各种原因,他们普遍认为这种互助属于世俗层面。当我们了解了天地会同民间信仰的关系后,这种互助也应当获得新的解读。底层民众或许不缺乏物质生活上的互助,然而在精神生活中却很难组成一个共同体。为了解决这个问题,他们利用那些常见的民间信仰因素拼凑成了一个新的组织,这就是秘密会社,也是一种同主流社会思想文化对立的异端。这种异端不仅与地方乡绅们所操弄的那些礼仪相对,更进一步地说,也与帝国的意识形态互相抵触。故而,我们不难理解,为何它们总是会受到清廷的弹压。

流动的教义:一个外国人的台湾教门田野记

整理自:Sectarian Religion and Political Action in China, Modern China, Vol. 8, No. 4 (Oct., 1982), pp. 463-483

作者:Robert P. Weller

一说到中国的教门,人们总是会不由自主地将它们同歪理邪说、造谣生事联系起来。从东汉末年的五斗米教一直到20世纪初的义和团,由教门所引发的起义、叛乱绵延不绝,以至诚惶诚恐的当局不断谴责这些“异端”的意识形态只知道“蛊惑人心”,最后甚至连那些并无明显政治倾向的宗教团体,也一同予以镇压(如明代的罗教)。有学者认为,教门之所以会造反,是因为其教义中包含了同官方世界观相悖的思想(如千年末日论),一旦教义所灌输的世界观遭到抵触,教门的领袖及其信众便会产生暴力行为,以此保护其信仰。然而,教义本身未必会制造叛乱,一如千年末日论,本身就是佛教的一种说法。历史上相信弥勒降生的人多不胜数,但绝大多数人却未必会因为弥勒降生而选择造反。要解释教门为何会带有暴力倾向的问题,就要分析教门与正统宗教的不同。在《中国的教门宗教与政治行为》(Sectarian Religion and Political Action in China)一文中,罗伯特·威尔借用人类学田野调查的方法,对20世纪70年代末的台湾教门进行了考察。在参照正统宗教的教义与仪礼后,威尔认为,教门教义不一定会包涵反叛思想,它们与正统宗教不同之处在于灵活性。

罗伯特·威尔按照与佛教的相似程度,将教门分为三类。第一类是表面上与佛教非常相像的斋堂,其中最为著名的是先天与龙华两大教门;第二类是源于佛教,但却奉无生老母为尊、重视符咒的恻辉堂(音译)和一贯道一系;第三类是以民间信仰神祗为信奉对象的升仙堂一系。在三系教门中,除第一类的先天、龙华外,都有着非常浓厚的通灵传统。

所谓的通灵,即与神明沟通。在台湾,求签(或掷茭杯)是最常见的通灵方法。想要向神祗询问的人根据茭杯落下来的形状得到神祗“是”或“否”的答案。比较复杂一点的方式是先掷茭杯,根据茭杯的形状判断神明是否允许自己抽签,在得到允许之后,再于签筒中选择一根签,并依据签上的数字在寺庙内寻找相应的释文,最后再掷茭杯确认。对应签的释文通常模棱两可,但又有所暗示,没有人能够准确解读。许多人一般都会寻求庙祝的帮助,而庙祝大多属于当地精英阶层,他们不会提供能挑战自己权威地位的解释,因此求签往往只会导向正统的、政治上很安全的思想。

与求签相对而言的是附身。一般来说,一位神明只有一位灵媒。灵媒会代神说话或写下神明对信众提问的回复。这种回复有时会直接用话语说出来,有时也以普通人看不懂的文字表示,由专业人士来释读(如扶乩)。大部分的问题只涉及生老病死,同政治毫无关系。不过相对于求签,附身所提供的解释要更为灵活,有时也会出现矛盾。希曼(Seaman)曾经在1946年描述过台湾当地两位灵媒之间的战斗。两位灵媒人同时称自己为“真武二哥”,争执不下,经过一番苦斗,一人败下阵来。最后的结局却是两人在后来不断的报复中精疲力尽,两败俱伤。在台湾,附身的灵媒人是政府与地方精英打压的对象,教门的附身同民间信仰的请神相比,一方面对神谕的解释比较随意,但是在另一方面却又对这些神谕坚信不渝,并组织小组讨论这些神明传下来的文本。教门中有权势的成员在神谕的解读上更有发言权,他们会定期将对神谕的解读结果理论化和制度化,构成教门教义的一部分,而他们的解读则同时包涵正统与反叛两种倾向。

台湾教门的第二个特征是关公崇拜。在台湾教门中,关公享有崇高的地位。民间传说,关公封神后不久便继任为玉帝,执掌人间生死。在1864年的一份教门文献中,教门声称在新一轮的甲子年里,五教(儒、释、道、伊斯兰、基督教)创始人公推关帝继承玉帝的位置,这种说法令人不禁想起每隔一段时间便会举行一次的总统大选。作者还在台湾高雄的一座庙里亲眼看到了身着民间信仰中玉皇大帝服饰的关公像。教门中人对关公的喜爱固然同《三国演义》中关羽的忠义形象有关——这种忠肝义胆本身也是教门团结的象征,另一方面也涉及到关公在商业上的形象——财神。据传闻,在日据时代,台湾的关公曾经多次惩罚使用日货和结交日本人的台湾人,保护本土商人。这种商业护法神的形象深入人心,使得关公成为教门、政府与社会精英一致认同的宗教符号,隐喻着忠诚和义气。然而,对政府的忠未必等于对教门的义,有时二者也会发生冲突。因此关公崇拜同时包含着反叛与正统两种倾向。

身着玉帝服饰的关帝像。民间信仰认为,关公为第十八任玉皇大帝,至今仍在统摄天庭

许多对教门稍有了解的人都会注意到教门文化的混合特征。这种混合特征体现在教门往往会借用其他宗教的象征符号,拼凑成自己的教门文化。对于这种借用,教门称之为“三教唯一”。他们对儒释道三教的教义加以重新解读,声称自己的教义是高于三教的更高权威。教门常常会将正统宗教的象征符号抽离出正统的宗教文本,用本教门的教义进行解读,使其符合本教门的理念。比如,一贯道主张“万教归一”,他们声称《论语》中早有此说法,即“吾道一以贯之”,这就是一贯道名称的由来。

中共建政初年对一贯道进行批判活动。一贯道发端于晚清,极盛于1940年代。1946年,国民政府曾公告各地取缔“一贯道”,但最后无疾而终。1950年,北京政府下令,逮捕一贯道首要分子。一贯道遂一蹶不振,其教众流亡台湾,最后于80年代重新出现。

教门不仅会曲解儒教的经典,也会将佛教的一部分说法引为己用,从内容和形式上而言,他们受佛教的影响更大。许多教门不仅部分继承了正统佛教的世界观,同时还部分继承了佛教经典(如《坛经》、《金刚经》)、轮回思想和弥勒下生说。和正统佛教一样,教门不承认民间信仰中各路神仙的政治地位,他们反而强调平等、虔诚与慈悲。和正统佛教不一样的是,教门改造了弥勒下生说,声称弥勒下生即将到来(《弥勒下生成佛经》认为,弥勒下生要经历56亿年),部分教门的领袖甚至宣称自己就是弥勒。原本宣扬在末日大劫来临之前应当享受平和生活的说法转身一变,成为了末日已经来临,唯有信仰弥勒才能得救的千年末日说。改造后的弥勒下生说经常同中国古代的“天运更替”结合在一起,成为底层民众发动叛乱的理论依据。除此之外,教门还创造出同佛教中观音造像颇为相似的无生老母形象。无生老母,亦称“瑶池金母”,教门经典认为,她是玉皇大帝的妻子。她拥有超出众多神仙的法力和无穷智慧,素以慈悲为怀,普度众生。教门将无生老母的地位置于众多的民间神祗之上,罗伯特·威尔认为,是一种同世俗政治秩序的对抗。因为在中国,民间信仰的神明地位与权力是与现实的政治秩序同构的,用作者的话说,就是“玉皇大帝和蒋委员长一样,城隍和警察一样”。突出“无生老母”一方面是为了吸引女性信徒(特别是在禳灾和求子方面),另一方面则是将教门的权威置于世俗政治之上,彰显自己的无上权威。但是,这种做法也会因为挑战世俗政权而遭到抵制,政府经常会称呼教门为“邪教”,并予以全面的镇压。

弥勒下生经变图。弥勒先于佛入灭,相传为释迦摩尼在未来的接班人,将在其上生兜率天56亿年后,降生人间,超度众生

从其他正统宗教中借来象征符号并加以自己的解读,这几乎是所有教门教义的共同特征。教门不但会重新解读这些宗教符号,甚至会进一步结合宗教符号改造自己的教义。教门之所以会肆无忌惮的大量借鉴其他宗教(如佛教)里的因素,或许同信众本身对宗教的理解有关。有文化水平的信徒,或许可以讲清楚佛寺正殿为何会供奉三尊佛像(东来佛祖、如来佛祖、燃灯佛祖),山门前为何会有两尊菩萨(护法神),但是在大多数的信徒以及非信徒看来,三尊不过都是佛祖,没有本质区别,而山门前的护法神不过就是门神。将宗教中特有的内涵世俗化,是中国民间思想的重要特征,而教门对其他宗教的理解正是源于这样的世俗化过程。佛教僧侣固然知道教门对佛教的理解有误,但是他们往往很少对这些曲解加以正确引导,其原因主要有两点。第一,教门的信徒有些人也是寺庙的施主,僧人的衣食住行常依赖他们的施舍,因而僧人很少会触怒于他们;第二,佛教主张“方便”(梵语:upaya),即以灵活的方式因人施教,使悟佛法真义。虔诚的佛教徒相信,让不懂佛的人接触到佛,便是迈向大智慧的第一步,至于其他步怎么走,接下来便全凭自己缘分。由于正统佛教对异端的教门不加劝导,任其大肆借用佛教元素构建自己的教派,因此许多教门便打着佛教的幌子,兜售自己的主张。普通信众真假莫辨,常常误入歧途,跟从了教门的教义。

宗教符号的含义经常是多变的。同样的一种佛,在正统佛教、教门以及民间信仰中完全可以有不同的解读。大部分的教门都会采用借鉴其他宗教符号的方式构建本门教义,但是在借鉴的过程中却会经常进行重新解读,以此挑战正统宗教和世俗政治秩序,体现自身的权威性。对教义和其他宗教符号的灵活处理,有时会导致与世俗秩序的冲突,但是这种冲突并不是必然的。在罗伯特·威尔的田野调查过程中,大部分时间内台湾教门都与其他宗教、地方政府相安无事。不过即便如此,政府也依然对教门的主张及行为保持着高度警惕,对于政府而言,教门的叛乱倾向或许并不常有,然而只要有一次,就已足够。

点击下方 蓝色文字 查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|聂绀弩|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史书|2014年度历史书|2015最受欢迎文章|2016年最受欢迎文章