活动预告

昨天我们预告的《不成问题的问题:从老舍小说到梅峰电影》的新书沙龙今天晚上19:00在朗园开启,据说现场给大家准备了在我们小卖部一抢而空的梅峰老师签名本。

另外,由于巴西影展原因,今晚

将由我们“

大旗虎皮

”李洋老师替换奇爱葛格,出席担任主持,

与梅峰老师、杨早老师对谈。

文 |

郑文尔

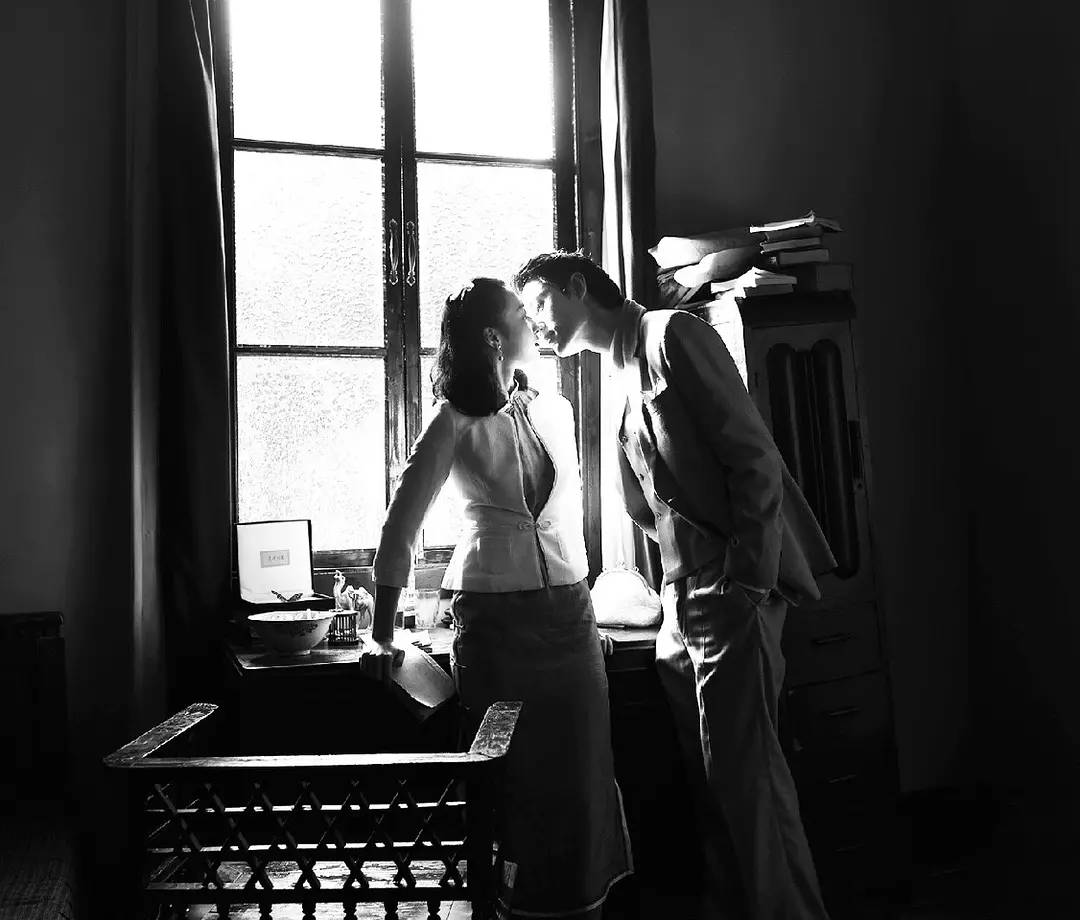

《不成问题的问题》终于登上了大银幕,从东京国际电影节的最佳艺术贡献奖到金马奖的最佳编剧和最佳男主,每一个获奖消息的传出,都让人对它的期待更深一层。且不说这是根据老舍先生小说改编的,光看海报就让人觉得品质不俗。

黑白影调营造的距离感是近年来许多文艺片的选择,《八月》、《塔洛》等不少口碑较好的文艺片都刻意使影片与当下保持距离,

前者是回望二十年前的时代记忆,后者则是以少数民族文化的视角镜像式地将哲学问题反射到观者的对立面,提醒人们思辨存在的意义。

而《不成问题的问题》又区别于两者,影

像上建构了一个乌托邦,内里却让人产生深切的共鸣,似乎是平行时空的另一个当下,这在本质上是超现实与现实的距离。

从置景到人物,电影高水准地还原了原著,尤其是人物,将漫画式的抽象的文字定性通过人物对白和动作细节予以视觉化的呈现,在原著意图讽喻的捣糨糊式人际网络的基础上加入几个重要的配角,使得在影像表现上更具真实感,堪称文学改编影视的教科书式范例。

梅峰导演在采访中表示,

朴素的美术风格是为了努力营造现实的真实。

当然,此“现实”不是只当下经历的真实,而是是和文本发生背景相符的民国时期,因此,“真实”也是置景中实现这种民国感而精雕细琢的细节。

虽然导演放弃了一切虚饰和繁复意图达到克制、简约的效果,但每一件摆设都潜藏着匠心,因此

影片才能在整体上呈现“民国时代乡间市井‘风物志’的质感”。

室内规矩的布置和室外开阔的青山绿水形成鲜明的对比,就像农场被围困在如诗如画的山水间,农场相关的人也被围困在无形的人际网络中,八面玲珑如丁务源也不是始终如表面上的穿梭自如。

相比于原著,导演在电影中倾注了更多的细节把这个人物的复杂表现得更真实。毕竟,文字的留白更大,读者也乐于发挥想象将其合理化,而眼睛则天然地带着“眼见为实”的审判力,要求创作者在人物塑造时,对语言、动作、乃至神态再到人物的前后反应都需要相互关照。细节过少,人物会显得苍白,细节多更不易。

丁务源是最核心的人物,也是最复杂的一个,但主创塑造的相当好。第一幕,画幅里一面落地的镜子,镜子里的丁主任不徐不急地戴上眼镜,挽好袖子,练习着给三太太请安时的说辞。

像小说里的白描手法,寥寥几笔就表现出人物圆滑的一面。再到和秦妙斋交手,一眼看透对方打着艺术家的名号行无赖之事的老辣,在得知对方有个有钱的爹后打起出租办公楼找点外快的主意,前后态度的扭转在范伟的演绎下及其自然,又多了世故的一面。

虽然,在他圆滑世故的本事下方方面面都打点得妥妥帖帖,可也有不顺的时候。佟老爷当着许老爷的面给了他一个下马威,虽然他表面上维持着自己的笑脸,但一转背就差遣下属是他转移怨气的无奈之举,之后一个人在花园里抽闷烟是他作为一个普通人释放压力的真实。

虽然大多时候我们看到的是一丝不乱的丁务源乐呵地维持着自己的风度,但这两个细节的存在让我们更认同这个角色的可信度。

除了将原著中的人物变得更丰满,编剧还加入了几个人物让农场的关系网变得更复杂。原著中的女性只有一个尤太太,三太太和佟小姐都是电影中新加的。

开场麻将桌上的戏让小说里一笔带过的丁务源拜访东家的情节生动地呈现在荧幕上,虽然场面调度不及《色戒》的那场麻将戏,但人物间的对白将农场内的人际勾连条分缕析,在三太太直接的抱怨和间接的暗示下,丁务源恰当好处地请求为东家分忧解难的恳切才有了表现了空间,将他长袖善舞的个性和盘托出。

此外,三太太的上海口音和越剧表演让影片更具民国味,也忠实还原了原著中对农场汇聚天南地北人的描述。

而佟小姐的加入则让艺术家秦妙斋谈了一场恋爱,让这个在原著中红手套白狼的无赖显出一点男性的魅力和可爱,也使得这个人物更具多面性。

虽然是对人情社会拖泥带水阻碍实际发展现象的讽刺,但不同于鲁迅辛辣的批判,老舍先生的文笔向来是温润的,在表达不满的时候也是带着文人雅士的幽默感,这一点电影可谓抓到了精髓。

因此,把尤太太改写成了一个虽然愚蠢但又柔软的女人,有可恨的地方,却又让人不能深恶痛绝地加以斥责。原著中的漫画式扁平人物改编后不仅保留了鲜明的个性,而且由于充实的细节让人物在视觉上通过了真实的考验。

影片虽然意图讽刺和稀泥误正事的人情社会,但仍然是温和而不失希望的。

一如老舍先生在写作时以讽刺当时社会受人情牵掣问题背后的关切,尤太太离开农场前的深情回望,也是导演接机表达的殷切期望。

一条电影课 |

为什么梅峰舍弃了老舍鲜明的愤怒?

推荐 |

“幕味儿”公号有偿向各位电影达人约稿。详情见:

求贤