观点 | 本文共

1169

字 用时约

3

分钟

▲

微信推出“

查看最近三天朋友圈

”这个功能时,我百思不得其解。

这实在是一个令人匪夷所思的设置。

对于用户来说

,陌生人可以查看十条朋友圈信息,而加为好友却只能查看最近三天,逻辑何在?

对于微信来说

,本身朋友圈的打开率就下降得厉害了,还只能查看最近三天的,又是出于什么考虑?

带着这些问题,我在读者群里做了一个小范围的调查。没想到设置朋友圈三天可见的人还真不少,理由也是千奇百怪:

@育新只读圣贤书2.0

好玩跟风有逼格

@小新

阅后即焚的感觉很酷

@简单生活

如果不随时关注我的话,会看不到精彩部分

@Hello

之前太年轻,长大后不想让人看到那些东西

我都全裸了,你却还穿着内裤,那我也只有默默地穿上

@胶皮糖2030

因为工作调动换了新的朋友圈

@张龙飞

陌生的“朋友”太多,不想让他们知道那么多

这些理由看上去竟然还有几分道理,让我无言以对。

微信群的采集样本有限,但还是有一定的参考价值。

当然,微信这么大体量的应用,一个新的功能推出自然有不少人用,像魏武挥老师这样喜欢删朋友圈的人对这个功能估计不会再不以为然了。

但三天可见对我就没什么吸引力,有时反而会带来一些困扰,比如几天前在某人的朋友圈看到一条信息,过两天想起了但记不清具体,想再去查看时已不可见。

如果说用户设置朋友圈三天可见的动机还可以揣测个大概的话,那么微信为什么要提供这个功能则让人琢磨不透了。

毕竟,一个产品对自己动刀,降低自己的信息强度和活跃度,还是比较少见的。

这份疑惑,一直持续到我看到

《社交的尺度》

这本书为止。

准确的说,《社交的尺度》是腾讯研究院的一份实验报告。在这个实验中,85位志愿者参与到一项为期15天的“社交斋戒”活动,在“斋戒”期间,志愿者每天使用微信时长不能超过30分钟。

腾讯研究院来做戒掉自家产品微信的实验,这很有趣。

实验的结论也很有趣,尤其是两条关于朋友圈的结论。

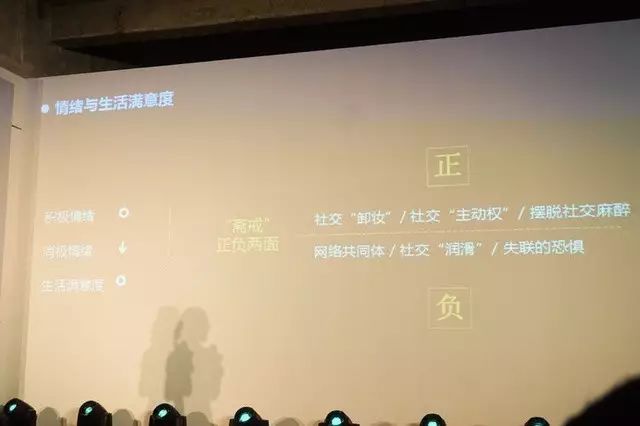

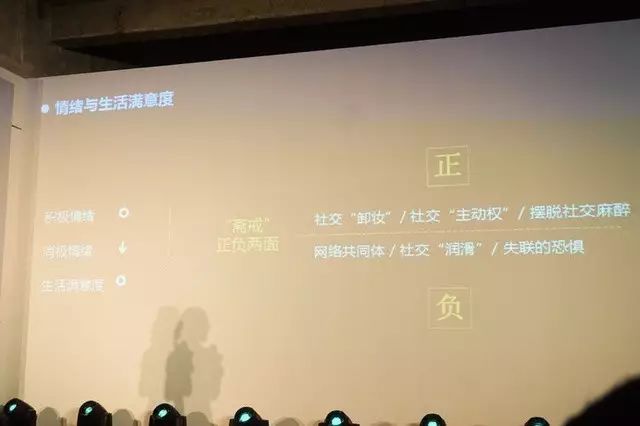

在社交斋戒对情绪的正面影响中,第一条就是发生了

“社交卸妆”

。

朋友圈的状态更新属性使我们更加看重印象管理和他人的评价,这容易带来负担,同时通过朋友圈了解他人的生活,常会产生潜在的社会比较。

这种社会比较往往会高估他人而低估自我,使心情受到损害。

而社交斋戒则可以在一定程度上缓解这些问题。

社交斋戒对情绪负担的缓解作用,还出现在朋友圈的“人情赞”和“面子赞”情形下。这种中国式社交发生得过于频繁,将加重人们的情绪负担。

面对这些问题,有人选择了停用朋友圈、自发斋戒、注销账号等比较极端的社交网络退出行为。还记得那些不绝于耳的逃离微信的声音吗?估计微信也在想,与其让用户逃离,不如我主动出击——从产品侧改进。

这种猜测并非凭空臆想。

在《社交的尺度》中,腾讯研究院明确表示要通过产品改善来逐步消解一些社交网络的负面问题清单。

或许,这就是微信推出朋友圈三天可见的原因,至少是一个重要因素。

社会交往是人类最基本的需求,社交网络只不过是将这一需求放在了网络上,它在降低沟通成本、拓展人际关系的同时,也带来了很多新的困扰和问题,加重了现代人的焦虑和负担。

诸多社交产品和用户都在探索更好的解决之道,微信这个社交网络巨轮,自然更是不会例外,“

朋友圈三天可见

”只是其中之一,而这种探索,从不会停止。