图片来源:

https://www.statnews.com

众所周知,中国仓鼠卵巢(

CHO

)细胞是生产蛋白类药物的首选宿主细胞,因为与其他系统相比,

CHO

细胞具有以下优点:①

CHO

细胞对蛋白有准确的加工、修饰功能,因此其表达的蛋白质的生物学活性更接近于天然蛋白;②

CHO

细胞耐受剪切力和渗透压的能力相对较强,可根据培养要求选择可贴壁培养或悬浮培养的方式;③整合外源基因后的细胞稳定,重组基因能高效扩增和表达;④表达的目的蛋白可由细胞内运输到细胞外,并且

CHO

细胞只表达少量的内源蛋白,有利于目的蛋白的提取。如今,市场上一半以上最为畅销的生物制剂是由

CHO

细胞产生的。如,阿达木单抗(

Humira

)、贝伐单抗(

Avastin

)和利妥昔单抗(

Rituxan

)。可以说,

CHO

细胞对现代生物药工业发展做出了不可磨灭的贡献。不过你是否知道

CHO

细胞最早的历史?今天,让我们简单梳理一下

CHO

细胞的前世今生,了解一下

CHO

细胞背后的故事,或许可以给我们未来的工作更多启发和思考。

欢迎您参加

生物制品圈在线分享|药品注册法规改革及其案例分析

图片来源:

中国仓鼠(学名

Cricetulus griseus

)属于来自于中国北部和蒙古地区的啮齿动物家族。

1919

年,北京协和医学院的胡正祥教授(注:胡正祥,

1896

年生,著名病理学家。

1921

年毕业于美国哈佛医学院,后在美国麻省总医院继续学习病理学

5

年。回国后历任北京协和医学院副院长,病理系教授、系主任等职,在病理学研究中颇有建树。)最早在北京使用中国地仓鼠研究肺炎球菌,由于条件所限,试验小白鼠很难获得,正好北京周围的中国地仓鼠众多,中国地仓鼠便成为了很好的试验研究工具。后来在北京协和医学院工作的美国科学家

Jocelyn Smyly

和

Charles Young

发现中国地仓鼠很容易感染寄生虫利什曼原虫从而引发

Black fever

黑热病,之后中国的医学科研人员都使用中国地仓鼠来研究各种传染性疾病,中国仓鼠成为了流行病学研究的有力工具。

图片来源:

www.acib.at

1948

年

12

月,南京解放前的一个黑暗的深夜,

美国洛克菲勒基金会国际医疗部(

Rockefeller Foundation’s International Health Division

)医生

Dr. Robert Briggs Watson

冒着生命危险,带着一箱

20

个北京胡正祥教授赠与的、用来继续研究在亚洲肆虐的疟疾的中国地仓鼠,躲过交战区,驱车到上海机场。尽管寒冷的雨滴强烈拍打着玻璃,泥石流随时可以阻断道路,最终

Watson

还是成功地登上了

Pan Am

航班离开了中国,将这批中国地仓鼠运给纽约的试验动物专家

Victor Schwentker

。谁也没有想到,很多年后,伴随他的

20

只中国地仓鼠,会成为当代药物生产工业的关键

“

钥匙

”

。

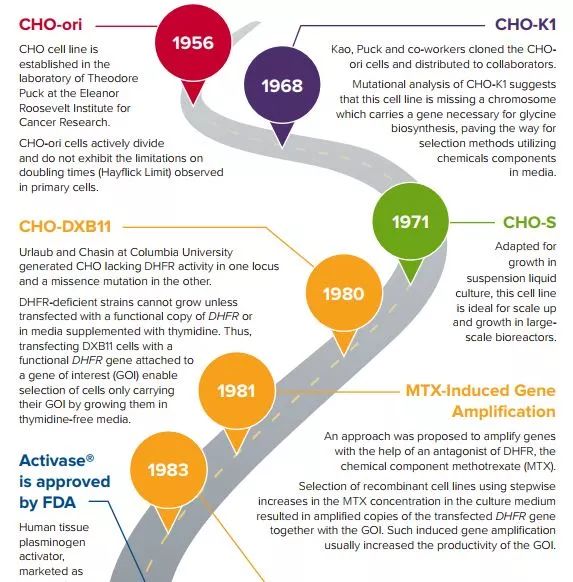

美国科学家后来完成了中国地仓鼠的繁育,使其成为科学研究的有力工具。

University of Colorado Medical Center

的

Dr.Theodore T. Puck

和他的下属同事

Fa-Ten Kao

在

1957

年从波士顿癌症研究中心的

Georege Yerganian

博士的实验室获得了一个雌性中国地仓鼠,并成功分离了

CHO

细胞株,由于该细胞快速悬浮生长和高蛋白表达的特性,

CHO

细胞开始在科研和企业获得普遍的应用。

图片来源:

https://www.allacronyms.com

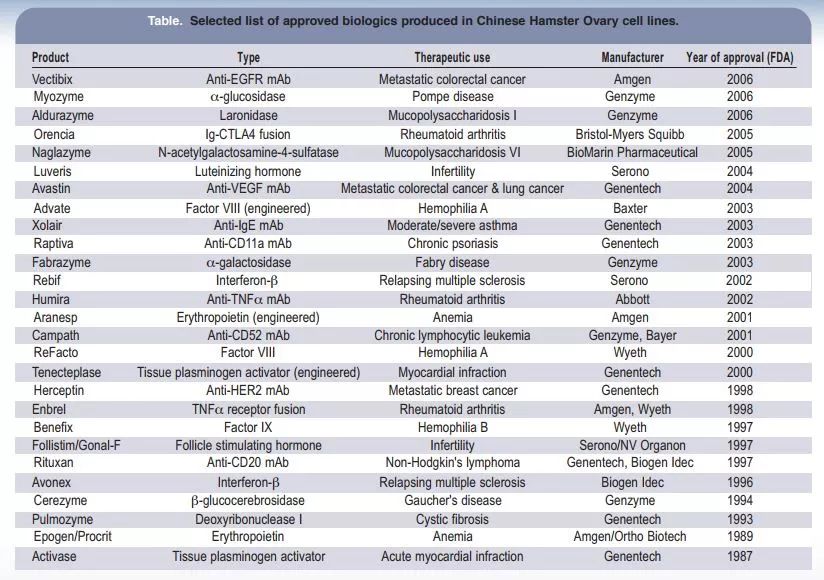

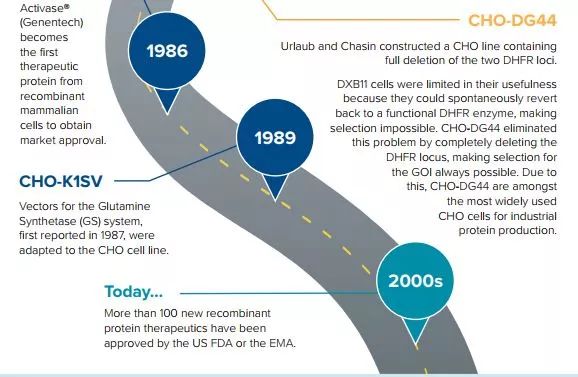

1984

年,

Genentech

公司首次实现重组中国仓鼠卵巢细胞表达组织型纤溶酶原激活剂

(t-PA)

并于

1987

年成功获批上市,标志着哺乳动物细胞表达系统生产蛋白药物的一个标志性事件。随后,许多外源蛋白基因相继被转染到哺乳动物细胞,一些有价值的蛋白不断实现表达,包括凝血因子、促红细胞生成素

(EPO)

、免疫球蛋白、尿激酶、乙肝表面抗原(

HBsAg

)和单克隆抗体等,极大地促进了生物药工业的发展。同时,随着

CHO

细胞在实验室的普及,科学家成功分离出的不同亚型的

CHO

细胞株,比如

CHO-S, , CHO DXB11, CHO DG44

,

CHO-M

以及近年来受到持续关注的

GS

基因敲除的

CHO

细胞(如

Merck/Sigma Aldrich

公司的

CHOZN, Lonza

的

CHO GS Xceed, Horizon

公司用

rAAV

技术敲除的

CHO

细胞)。

图片来源

:

https://www.moleculardevices.com

不过遗憾的是,由于当时特殊的历史背景,

Robert Watson

后来被中国细菌战委员会指控为战争罪犯,这也间接导致了协和医学院胡正祥教授的入狱,胡教授后来被作为“反动学术权威”遭批斗迫害,

1966

年,胡正祥夫妇先后在家中自杀。如今在和平年代,抚今追昔,我们缅怀为人类健康事业做出巨大贡献的老一辈科学家们,也更加珍惜来之不易的一切

。

另一方面,伴随着

CHO

细胞应用的普及,

CHO

细胞培养基产业也得到了充分的研究和快速的发展。传统上

CHO

细胞的培养是在

DMEM/F12

基础培养基中添加

5-10%

的胎牛血清完成的,血清除了供给细胞的营养成分外,还提供了题为培养细胞增殖所必须的生长因子,但血清的使用存在批次间差异大,易被支原体和病毒等污染,成本高,不利用产品分离纯化等很多弊端,以及影响细胞的生长及最终产物的质量,不适于大规模工业化生产。所以从

70

年开始科学家就开始研究和开发工业无血清培养基。无血清培养基的开发大大提高了

CHO

细胞培养工艺的便利性,可重复性以及降低了产品纯化压力。经过几十年的发展,动物细胞无血清培养基经历了动物蛋白水解物培养基,植物蛋白水解物培养基到无血清化学成分限定的培养基等几个阶段。典型的无血清培养基含有

50-70

中成分,包括氨基酸,维生素,微量元素,生长因子,无机盐,缓冲体系等。向培养基中添加动物或植物的蛋白水解物可以有效地提高细胞生长密度,延长细胞活性,从而提高抗体表达量,常见的有大豆、酵母和小麦蛋白水解物等,但是由于其成分的复杂性和批次间的质量差异,添加蛋白水解物可能会造成培养基批次间不稳定从而影响培养过程和产品质量。所以,目前及未来无血清培养基的趋势是采用无动物源、化学成分确定的配方进行生物制药生产。

由于在研发实力、质量体系、生产控制和品牌影响力等方面的优势,外企培养基公司占据了全球细胞培养基市场的绝大部分份额,目前国外知名的

CHO

细胞培养基公司有

Gibco

(

Now part of Therm Fisher

)

, SAFC(Now part of Merck), Hyclone(Now part of GE Healthcare), Irvine Scientific(A member of JXTG Group), Lonza

等,支撑了全球上市的众多生物药的商业化生产。同时,不同供应商也在努力提高培养基研发和生产的技术能力,基于不同的细胞培养应用,不断更新升级换代培养基的配方和配置方法。比如

Thermo Fisher/Gibco

通过专利的

AGT

技术,使干粉培养基的配置过程变得便捷、简单。

Merck/SAFC

去年宣布上市了第一个商业化的用于灌注工艺培养的培养基,来应对灌注培养工艺的挑战,美国

Irvine Scientific

公司也新推出了用于

GMP-ready

的

CHO

细胞灌注培养基及用于

Fed-batch

培养的高效浓缩的补料

BalanCD CHO Feed 4

,并且

Feed 4

干粉配置过程同样简单,加水溶解,无需调节

pH

,便捷的配置方案对生物药工业大规模生产具有很大的吸引力。

生物医药行业是中国战略性新兴产业,国内生物制药行业经过多年的发展,目前也有一批本土公司专注于开发无血清培养基和优化细胞培养工艺,也取得了可喜的进展。由于不同细胞株的代谢需求不完全一样,所以很难开发出一款能够满足所有细胞应用需求的“通用型”

CHO

细胞培养基,同时为了大规模生产阶段成本和工艺和风险控制的考虑,很多公司还是会选择在项目进展到一定程度后开发个性化定制培养基,未来培养基的大规模生产技术

–

能否保证大规模培养基干粉的质量和批次稳定性,也将成为培养基公司的核心竞争力之一。

总之,

CHO

细胞的出现给整个全球生物制药产业注入了无穷的活力,产生了巨大的科研和经济价值,并将一直造福人类,

同时,使用CHO细

胞平台表达生物药还面临这一些挑战,需要学术和工业界一起努力,从综合利用科学和工程的知识来解决,比如

①构建的重组

CHO

细胞生产效率低,产物浓度亦低,培养工艺复杂,而且

CHO