今日话题

总院设计的珠海横琴地下综合管廊工程在先后获得全国建设工程优秀项目管理成果一等奖2项,省部级科技进步奖一等奖4项,二、三等奖各1项,省部级质量奖4项,中国市政行业最高质量奖全国市政金杯示范工程1项、中国安装行业最高质量奖中国安装工程优质奖(中国安装之星)1项及中国人居环境范例奖1项之后,又获得了国内建筑行业工程质量最高荣誉奖——鲁班奖。

珠海横琴地下综合管廊是我国首个成系统的区域性综合管廊

有一个地方,暴雨后不再看海,管线维修道路不再反复开挖,天空再看不到“蜘蛛网”,这个地方位于探索粤港澳合作新模式示范区的珠海横琴新区。

国内已竣工里程最长、施工最复杂、纳入管线种类最多、智能化控制最高、服务范围最广的珠海横琴城市地下综合管廊,打造了城市地下良心工程,为解决城市马路拉链、空中蜘蛛网、垃圾围城以及城市看海的“城市之痛”开具“良方”。

横琴新区地下综合管廊,是在海漫滩软土区建成的国内首个成系统的综合管廊,总长度为33.4km,投资额为22亿元,分为一舱式、两舱式和三舱式3种断面形式,沿市政主干路网呈“日”字形布置,在环岛北路、中心北路、中心南路各设控制中心1座,满足横琴新区开放岛、活力岛、智能岛、生态岛的先进规划理念。

管廊纳入给水、电力(220KV电缆)、通信、冷凝水、中水和垃圾真空管6种管线,同时配备有计算机网络、自控、视频监控和火灾报警四大系统,具有远程监控、智能监测(温控及有害气体监测)、自动排水、智能通风、消防等功能。

2009年的横琴,没有宽敞的马路,没有林立的高楼,全岛蕉林遍地,分布着大量的鱼塘、沼泽,横琴人要在这里锻造横琴大动脉,无疑于在“豆腐”里建地下“长城”。

面对挑战,横琴管廊建设者没有退缩,而是把在工程建设领域中对水电气等管道的严格要求应用到管廊建设上,以工业的严谨思维、以铮铮如铁的毅力、以创鲁班的严格要求开始了当时全国规模最大的管廊建设。自2010年5月横琴环岛北路打下综合管廊第一根桩,至2013年11月最后一段管廊主体结构浇筑完成,横琴管廊建设者走了3年多的漫漫管廊锻造“长征路”。

横琴原始地貌

综合管廊建成

当时国内综合管廊建设尚处于起步、摸索阶段,也没有出台相关的设计和施工规范,也没有规范可以遵循,没有经验可以借鉴,工作千头万绪。为了实现国际化、超前的规划设计理念,横琴管廊建设者大胆创新:

在规划阶段,将全岛规划和管廊专项规划统筹考虑,认真梳理横琴各项市政基础设施建设布局、规模等基本数据,从管廊断面大小、覆土深度、平面位置、竖向布置到仓体分割、管线排列、维护检修、通风、消防以及监控等多方考察,不断优化、细化设计方案,最大限度地实现管廊规划、设计的合理化、科学化。

综合考虑横琴未来发展空间,结合入廊管线的特殊要求,将市政管线由“平面错开式”向“立体集约式”布置,并首次将220kV电力电缆纳入综合管廊,首次每隔0.8公里设计踏步式出入口,方便检修,同时与周边景观协调设计,彰显生态、和谐的自然景观。

横琴原始场地遍布自然河渠、鱼塘、香蕉地,大部分是深达30m的高含水率流塑淤泥,塑性指数高,渗透性差,强度极低,部分地区下卧花岗岩层,岩面浅,起伏变化大,局部地区分布较厚乱石层,地质差,建设条件复杂。

在面对地下淤泥平均深度25米,最深达42米,含水率高达60%至80%全国甚至全世界罕见的深厚淤泥地质情况时踌躇了。在如此深淤泥上建设地下工程,这无异于在“豆腐”里绣花。

横琴管廊建设者大力开展科技攻关,以技术创新来引领横琴管廊建设,为项目建设提供强大的技术支撑。

推广应用住建部“建筑业10项新技术”中的8大项27个子项,自主研发核心技术5项,其中有4项达到国际先进水平,获授权专利31件,其中发明专利11件,形成部级工法5项。

横琴管廊建设者采用自主研发的复杂地貌条件下市政道路及综合管廊建造成套技术,解决了在复杂地质条件下综合管廊施工多项技术难题。由于横琴综合管廊的首发性及其在中国管廊建设史上的特殊地位,创新科研成果为全国综合管廊建设提供了诸多宝贵经验。

艰辛的努力换来了丰硕的成果,横琴综合管廊项目先后获得:全国建设工程优秀项目管理成果一等奖2项,省部级科技进步奖一等奖4项,二、三等奖各1项,省部级质量奖4项,中国市政行业最高质量奖全国市政金杯示范工程1项、中国安装行业最高质量奖中国安装工程优质奖(中国安装之星)1项及中国人居环境范例奖1项。

横琴综合管廊的成功建成并投入使用,为国家2012年首部《综合管廊工程技术规范》的出台提供了重要案例借鉴,同时也为2015年管廊规范的修编以及国内首部综合管廊地方性法规《珠海横琴新区地下综合管廊管理条例》的出台提供了宝贵经验。

来源:

西南市政总院

来源 :

勘察设计前沿

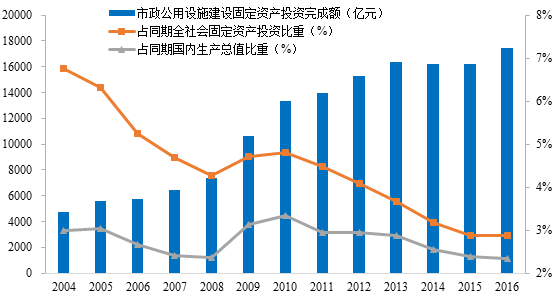

市政工程设计行业的发展与固定资产投资规模密切相关。

近年,国民经济发展进入新常态,全社会固定资产投资虽然一直保持着增长趋势,但是增长速度逐渐放缓。2016年,全国固定资产投资总额达到60.6万亿元,比上年增长8%,增长率首次从“两位数”增长变为“个位数”增长。2017年2月至2017年6月间固定资产投资增速变化呈现小幅波动态势,除个别月份外,大多数月份固定资产投资增速均在8%以上,月均投资额维持在6万亿元左右。当前投资规模仍保持缓慢扩张,随着供给侧改革不断深入,投资体制调整也在有序推进。

总体情况

改革开放

30

年来,我国城市化进程继续加快,城市规模不断扩大。

随着城市化的不断扩大,市政公共设施的投资也是水涨船高

,

1978

年我国城市市政公用设施固定资产投资

12.0

亿元,占全国全社会固定资产投资总额、国内生产总值的

1.79%

、

0.33%

。

2013

年全国市政公用设施固定资产投资完成额达到

16349.8

亿元,占全国全社会固定资产投资总额的

3.66%

、国内生产总值的

2.87%

。

2004-2013

年,市政公用设施固定资产投资完成额持续增长,年均复合增长率高达

14.7%

。随着

2014

、

2015

年市政公用设施固定资产投资完成额有所下降后,

2016

年该数值再创历史新高,比去年同比增长

7.7%

,但是在全社会固定资产投资中的比重一直呈下降趋势。

细分市场投资情况

(

1

)水务环保行业

从长远来看,我国水资源紧缺与经济持续增长、人民生活水平逐渐提高之间的矛盾日益激烈,对再生水的需求逐年增加。根据《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》,到

2020

年全国设市城市污水处理率达到

95%

,其中地级及以上城市建成区基本实现全处理;县城污水处理率达到

85%

,东部地区县城力争达到

90%

。计划新增再生水处理能力

1504

万立方米

/

日,京津冀区域的设市城市再生水利用率达到

30%

以上,缺水城市达到

20%

以上,其他城市力争达到

15%

。

通过对城市用水和建设用地保障程度变化机理与规律的分析发现,过去

30

年全国城市化水平每提高

1%

需新增城市用水

17

亿立方米,其中需增城市生活用水

9.4

亿立方米,需增城市工业用水

7.6

亿立方米,随着城市化程度增加,用水量增加,同时排水量增长,污水处理需求随之加大。

近些年污水处理能力增速逐渐放缓,

2001

年的增长率为

44%

,而到了

2011

年增长率就已经降到了个位数,

2012

年增长率更是创下新低,为

3.8%

。这显示出国内污水处理设施建设高峰已过。

城镇污水处理行业整体增速虽放缓,但细分领域仍存在投资机会,城镇水处理设施升级改造仍有较大空间

。

根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,

“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约