【北洋夜行记】是魔宙的半虚构写作故事

由老金讲述民国「夜行者」的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

前几天忘了及时缴费,半夜发现停电了。打开手机灯,从卧室走到厕所,突然感觉很奇妙——竟是一种久违的感觉。

拉开窗帘,窗外的各色灯光透进来,瞬间吞噬了房里短暂的黑夜。

这让我想起小时候胡同里停电,一停电小孩子就疯,成群结队钻进胡同,一趟一趟呼啸而过。

那是真正的伸手不见五指,擦肩走过个人,得大声喊一声才知道谁是谁。

来电之后,常有小孩发现钻错了胡同,站在不认识的地方,或者手里拽着的人,不是自己小伙伴。

以前的作家会写:黑夜吞噬了一切。

在大城市住久了,根本无从想象这种感觉。所谓城市夜景,其实是灯光而已。只是想象一下全城停电,就有一种末日的恐慌。

2014年香港电影《救火英雄》里,因发电厂失火,香港全城停电的瞬间。

城市陷入黑暗引发的,常常是犯罪、暴乱和经济瘫痪。葡萄牙小说《失明症漫游》里,就讲了黑暗(失明)给城市带来的暴乱恐慌。

由萨拉马戈小说《失明症漫游》改编的电影《盲流感》,虽然是白天,但失明让人陷入了彻底的黑暗,城市秩序完全崩溃。

现代文明驱赶了黑暗,却让人更惧怕黑暗,尤其害怕黑暗中恶性暴露的同类——天黑,常常催生“有坏人”的想象。

在电力照明没普及的旧时候,一到天黑,人们除了怕恶人,还怕未知的怪力乱神——天黑,总和“有鬼”联系在一起。

太爷爷在《北洋夜行记》中记录过一个案子,和黑夜中的“鬼”有关,这种东西叫:妖眚(shěng)。

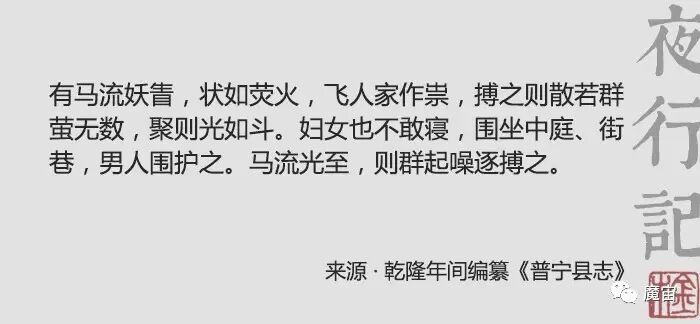

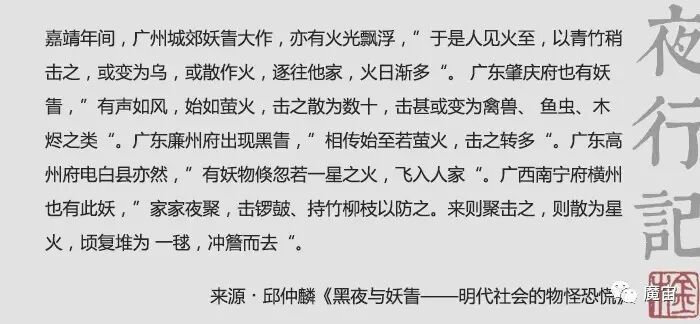

这种东西是趁天黑出没的怪物,又叫黒眚,害人害牲口,甚至能一夜灭门。

唐宋以来,就有妖眚的记载,到了明代,几乎成了最流行的乡野和都市传说。200多年的明代历史中,有60多个年份都记载了这种传说。

民国初期,北京的照明还没普及,除了政府、医院、酒店茶楼、八大胡同,几乎入夜就是黑漆漆一片。

1922年9月,金木在前门外遇见一桩怪事,他在笔记中记为“妖眚传说”。事发后的六天,他每天晚上追查此案,最终查明妖眚的真相。

《北洋夜行记》是我太爷爷金木留下的笔记,记录了1911年到1928年期间他做夜行者时调查的故事。我在金家老宅,将这些故事整理成白话,讲给大家听。

这个故事,大概是唯一一份对北京20年代黑夜的完整记录。

事件名称:妖眚传说

事发时间:1922年9月

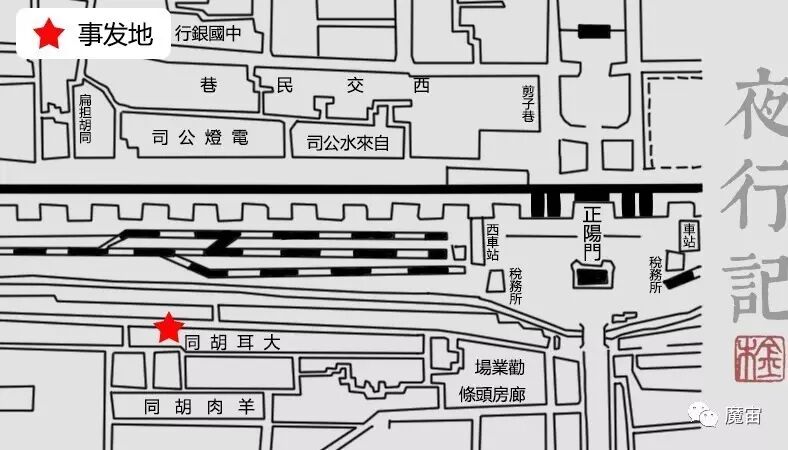

事发地点:前门外大耳旅馆

记录时间:1923年1月

从民国初年起,我查案多年,常以“夜行者”自居。有朋友却笑我,说你查那些事还是白天的多。

今天这个案子,是个地道的黑夜故事,可以为我正名,去年(1922年)秋天,我一连花了六个晚上在前门摸黑调查,最后抓了只妖怪。

九月中的一天晚上,我和小宝在前门的宝丰茶馆儿请人喝酒。这群人都是查案时打过交道的朋友,有的很熟,有些连名字也不太清楚。

酒过三巡,一人要了碗烂肉面,用粗瓷大碗盛了,边吃边聊,一个个吆五喝六的,吹起牛皮。

老北京的茶馆也卖酒饭,话剧《茶馆》中,裕泰茶馆就卖烂肉面。烂肉面在旧京的“二荤铺”和饭摊儿、茶馆里都有卖的,相当于今日的牛肉面。

喝到半夜,喀吧一声响,茶馆里的电灯黑了。伙计出门一张望,说停电了。

我跟着人出门看了看,一片墨黑,近处什么也瞧不见,往远了能望见前门箭楼的巨大黑影。

半年前,电灯公司烧坏了一台发电机,全城停电两个星期,这次不知道要多久。

美国总统格兰特于1879年访问日本,顺便访问了上海,公租界的英国人在外滩举办了“水龙灯会”,会上有电灯展览,由一台小发电机驱动,电灯第一次走进中国。1888年,西苑慈禧太后卧室的天花板安装了电灯,成为北京史上第一次电灯照明。而首次使用电灯的北京居民,是东交民巷使馆界内的百姓。

伙计点起油灯,灯影下,人的脸都模糊了,不知谁起了个头,大家开始讲起最近的奇事怪谈,南城北城,荤的素的瞎扯一通。

一个大胡子站起来,拍拍桌子,说:“大耳胡同,最近闹黒眚——死了好几个。”

问他具体哪里。大胡子挥手往外一指:“出去拐弯,大耳旅馆。”

崇祯十六年,发生在广东潮州普宁县的一次“妖眚”事件。

角落里一阵骚动,一人往旁边人背上一拍说,是你们家,陈芝!

顺着声音看过去,桌子一角坐着个清瘦的年轻人,二十出头的样子。大耳旅馆,就是他们家开的。

小宝小声说,好像真的死了人,警察已经把门封了。

一桌人围着陈芝问,他也不否认,结结巴巴答应着,说旅馆主要是父亲在管,自己也不清楚。

大胡子哈哈一笑,过去拍了拍陈芝,说没事,死人有啥好怕的?又一挥手,说:“不如趁着今晚高兴,咱们去旅馆里睡一夜,要是那黑眚再来,我们把它抓住,明天扭到街上展览展览。”

几个人一起哄,就往外走。小宝问我要不要凑这个热闹?我说,反正也不远,去看看。

陈芝跟出门,站在街上劝了几句,没人听。他跟上我和小宝,说:“金先生,这事不能乱来,要真出事了我爹这生意就彻底完了。”他凑近我的耳朵说,”之前已经死了三个。”

我拍拍他,说放心,大家就一闹,酒醒就散了。他嗯了一声,没再说话,转身走了。

大胡子一马当先,领着大家往耳朵胡同走去。黑暗里看不清,石子路面上有一条条汽车马车轧出的沟,踩上去一脚高一脚低。

清代末年,北京出现了第一条现代意义上的马路,铺设在总部胡同,是当时财政部长周自齐,在自家门口改造的,由石子铺成。在此之前,北京的路一般是土路。当时的竹枝词唱曰:“大街拥挤忆当年,高在中间低两边。一自维新修马路,眼前王道始平平。”这种十字铺的马路,容易被车辆轧出小沟。照片为约翰·詹布鲁恩拍摄。

大耳旅店很好找,就在胡同口靠近大街的地方,门脸是个二层的楼房。大门贴了警察厅的封条,上了铁锁。

绕到后院,大胡子翻进院墙,从里面开了门,四五个人一拥而入。

旅店里空无一人,有人在楼下找到了煤油灯点亮,嚷嚷着上了楼,各自找房间睡觉。

我和小宝选了最东面的一间客房,房间在二楼的转角,两面墙都临着街道,各有一扇窗户。

房间里有两张床,小宝酒量不好,挑了一张床躺下,很快打起了鼾。我扯了一条被子,给他盖好。

一阵凉风吹进来,我来到窗前,抬手关窗,发现窗扇坏了,根本关不上。

我看向窗外,外面的夜空宽阔、阴沉,一个黑影站在街道对面绸缎庄的房顶上。

我睁大眼睛,向前凑近,又一阵风吹来,窗子一晃,挡住了视线,我推开再看,夜空下的屋顶空无一物。

吹了会儿风,酒劲涌上来,胃里一阵恶心,我赶紧走到另一张床上,裹紧被子,很快就睡着了。

半夜里口渴,我醒过来,看了看四周,油灯已残,只剩豆大的火光。

想起前半夜的荒唐事,赶紧坐起来,寻思着要不要赶紧离开。向旁边一看,小宝还没睡醒。

这时隔壁房间突然传来一声惨叫。小宝一咕噜爬起来,怔怔的看着我,不知道发生了什么事。

我冲出门,小宝跳下床跟了出来。

来到隔壁门前,推了一下,门反锁了。大家都惊醒了,聚集在门口,惊疑不定。

小宝飞起一脚,咣当一声踹开了门。

大胡子坐在地上,抖得像筛子,裤裆里一片湿漉漉的。

他眼睛瞪得直直的,盯着对面床上。那张床上,摊开着一个黑色的人影,走近了一瞧,发现是一层厚厚的灰烬。

灰烬又细又轻,似乎经过大火剧烈焚烧,但底下的棉布床单,却只有微微的灼痕,并没烧着。

我从怀里掏出钢笔,在灰烬里拨了几下,翻出一排金灿灿的颗粒。一人看见,叫了一声——程四儿!这是程四儿的牙!

程四儿原名不叫程四儿,只因为镶了四颗金牙,都叫他程四儿。

我扭头问大胡子:“这堆灰儿是程四儿?”

大胡子还是直着眼,嘴里哼唧一声,躺倒在地,晕了过去。

这时,进来个中年男人,戴着瓜皮帽,脸色黝黑,他看着房中的情景,连声叹气。

“这下你们把我害惨了!”这人就是旅馆老板陈书泽。

他半夜里起床,来旅馆查看,发现后门敞开,赶紧跑上二楼,就看见这混乱的一幕。

陈书泽说,程四儿的死和之前的三个人一模一样,半夜突然一阵响声,进来看时就已经烧成了灰。

“两人是在床上,有一个是在窗口,风一吹连灰都没留下。”

1853年,英国小说家狄更斯出版长篇小说《荒凉山庄》,里面有一个名叫克鲁克的邪恶酒徒,最后自燃而死。然后人们开始关注这个现象,其中比较著名的案例是美国妇女玛丽·里瑟1951年在屋内自燃,浑身烧成灰烬,只剩穿着拖鞋的脚,和一小截骨头,办案人员估计她生前体重有175磅(约80公斤)。

陈书泽说:“你们都走,这事儿我自己会处理——事情是你们惹的,报警的话,都跑不了。”

几个人叫醒大胡子,扛下楼,从后面离开。

我掏出名片递给陈书泽,说警署我熟,这事儿能帮查查——查不清绝不声张。

陈书泽看了名片,犹豫半天,说警察都查不出,恐怕是妖孽作怪,你们要再出点事我就得拉去枪毙了。

小宝说:“反正这旅馆也给封了,要能查出点什么,至少还你清白,对吧?”

陈书泽皱起眉头,没说话。

我递他一根烟,自己也点上:“这事儿让陈芝吓得不清,早查清也好——你也知道,巡警查不出就糊弄过去了。”

他抽了两口烟,叹了口气,摆手带我和小宝上楼。

陈书泽带我俩挨个看了房间,所有朝南的窗户,都有大大小小的损坏。“不知道怎么回事,一个月前发现的,修过一次又坏了。”

我问是客人弄坏的吗。

陈书泽摇摇头,“为这事跟几个客人吵过,但怎么可能人家专门弄坏窗户呢?“他又看了看床上程四儿烧剩的灰,“只能是黒眚。”

小宝问,黒眚到底是什么鬼东西。

陈书泽指指自己:“我的口音,听得出来吧?”

我说,听口音,陈老板是两广地方来的。

陈书泽说他是广东人,老家自古有妖眚的传说,也有说是马骝精的。

“一到夜里,这东西就从荒野沼泽里飞出来,跟火球一样,浑身冒黑烟,有时候还嘎嘎响,人一碰到就死。”

小宝说我操这么厉害,能把人烧成灰?

陈书泽擦了一把汗,说北京这个好像厉害了许多,“可能北方的妖力更大些。”

外面天蒙蒙亮,小宝困得打哈欠,我跟陈书泽告辞,说别担心,是不是妖晚上再来看。

第二天夜里,我们真的遇见了陈书泽说的妖眚。

从六点多太阳落山,我和小宝都睁着眼睛,等在房间里。老板陈书泽也留下来,在楼下自己的房间里。

房间里点着煤油灯,灯光昏昏,窗外依旧是沉沉的黑夜,没有月亮,也看不见星星。

一直等到半夜,外面有了动静。

我正趴着打瞌睡,听见楼道里传来轻微的咔咔声,像老鼠啃东西。

我和小宝站起身,轻手轻脚走出房门,越靠近楼梯间,声音越大,老鼠不可能弄出这样的声响。

转过墙角,我松了一口气,陈书泽正蹲在楼梯转角处的一扇门前,不知在捣鼓什么。

看见我们,他站起来说,我还是不放心,把门窗都紧紧——自从出事,我就没再敢在这儿过夜了。回到房间,我和小宝一搭没一搭的聊天,不知不觉睡着了。

恍惚中,我做了个梦,梦里是一片沼泽地,长满了芦苇,一个人影出现,鬼鬼祟祟的走动。

我无声的喊:谁?那人影扭头看我一眼,朝沼泽深处跑去,身影随着地形高低出没。

我追了上去,人影却突然拉长,变成一团巨大的黑影反扑过来。我转身躲开它,却一点也动不了,黑影越变越大,发出一阵咆哮,喷出一股炙热的火光。

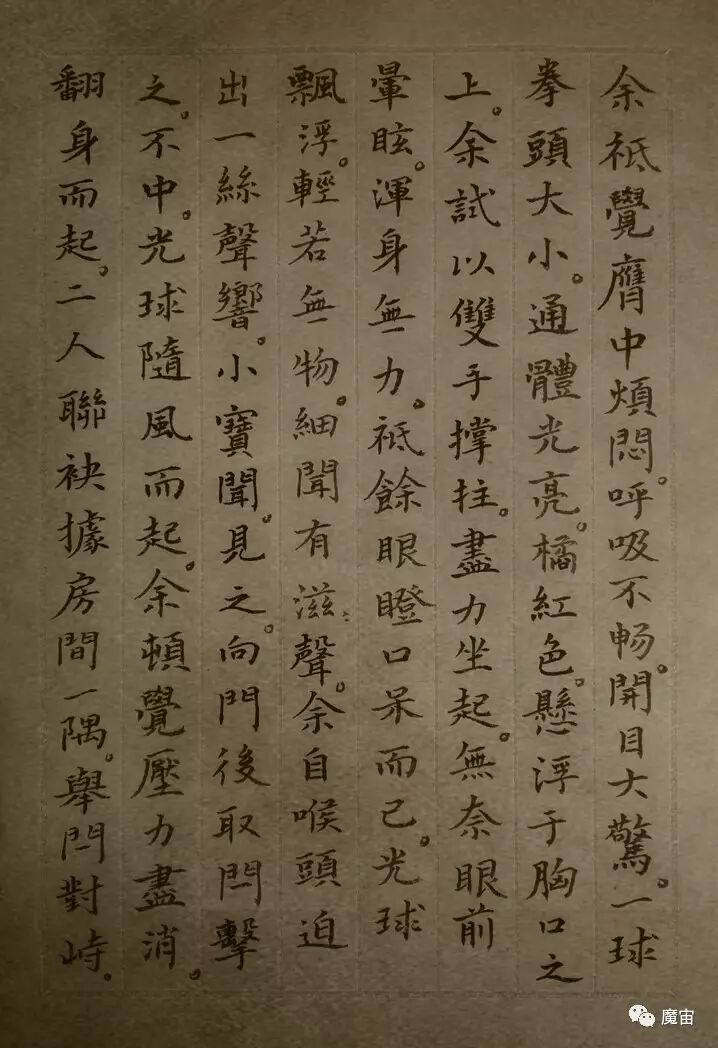

胸口一阵恶心,我猛地睁开眼睛,只见一个橙色的光球,拳头大小,悬浮在我的胸口上。

我双手撑向床板,尽力抬起上半身,但眼前一阵眩晕,跟在梦里一样使不出任何力气,只能眼睁睁看着那团光球。

光球轻巧地漂浮着,发出轻微的滋滋声。

我从喉咙里挤出一声,小宝。

小宝腾地从床上坐起来,伸手抄起靠在床头的顶门杠,往我这边扫过来。

光球感应到气流,轻轻地飘向高处,轨迹十分顺滑,甚至有点优美。我胸口一松,翻身下了床,退到小宝身边,我俩慢慢往门口移动。

光球飘飘荡荡,又朝我们过来。小宝一挥木杠,光球稍稍退却。

我打开门,看见陈书泽正猫在走廊里,他憋着嗓子喊:“不要出气,不要动。”

小宝动作稍微迟疑,但还是放下木杠。我们三人憋着气,一动不动,像木雕一样。

那光球也不再动,在半空中盘旋了一会,越来越小,最后发出一声爆响,消失了。

陈书泽这才走进来,长长出了一口气,黝黑的额头上满是汗珠。他摊在椅子上喘了半天,说:“看见没,就这玩意儿。听说会跟着人跑,越跑越跟,所以不能出气。”

我说:“你见过?”

陈书泽赶紧摇头:“我哪见过?都是听说的。”

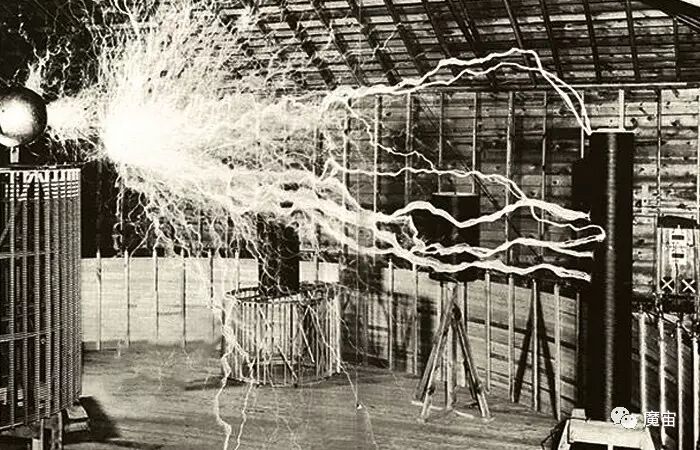

整理金木笔记时,我曾怀疑他遇到的是传说中的球状闪电。这是一种自然现象,属于闪电的一种。图为20世纪西方人画的大火球,疑似球状闪电,场景和金木故事讲述的很接近。

天一亮,陈书泽收拾东西离开了旅馆,给了留了电话,说查到什么打给他就行。

第三天夜里,还是没来电。我和小宝分开蹲守,他从窗户翻出去,沿着房顶爬上街口的牌楼。

我一个人待在旅馆里,双手拄着木杠,坐床上等着。

十一点多,有人往窗户上扔石子,哒哒砸了几下。我侧身站在窗前,开了个缝,问是谁。

黑暗中一个细弱的声音:我。

“你是谁?”

“是我,陈芝——金哥,咱们一起喝过酒的。”我点燃打火机往楼下晃了两下,陈芝站在楼下,穿着件大褂,揣着袖子。

我问他,你父亲叫你来的?

“不是的,金哥,你下来一下。有重要的事情。”陈芝抹了抹分头,“我——不敢上去。”

我只好下了楼,来到街上,喊了一声陈芝,陈芝赶紧跑过来。我扬起打火机,看见陈芝的脸。

他抿了一下嘴,低下头。

陈芝指指怀里,说有人匿名往他们家送了一封奇怪的信,上面写的是一些古怪的洋文,没人认得,想叫我看看什么意思。

我问他你父亲呢。他摇摇头,说不知道。

这时,胡同里一阵喧闹闪出一片亮光。一大群人举着火把的人涌出来。领头的几个敲着铜锣,旁边还有几个拎着锅在敲。后面的人,也都大声吆喝着。

人群前面不远的屋顶上,晃晃悠悠的飘着一个圆圆的光球。陈芝看见光球,一把抓住我的袖子,脸上僵住了。我拍他一下,说别动,没事。

人群中跟着几个巡警,一个巡警卸下背上的长枪,端起来朝光球射了一枪,光球被子弹打到,瞬间变成两个。

汉阳造,图片来自武汉博物馆。

两个光球在半空弹了几下,一个飘向屋顶,一个朝人群冲过来。陈芝惊叫一声,拔腿就跑,光球被他衣角带起的风一撩,跟了过去。陈芝越跑越快,光球如影随形。

我大喊,别动,憋住气!

陈芝充耳不闻,越跑越快。我赶紧追了过去。跑出百步远之后,光球渐渐追上了陈芝,和他的身影合在一起。

瞬间,陈芝身上腾起黑烟,随即浑身通红,红光甚至从衣服里透了出来,三四秒钟后,轰的燃起火苗。

陈芝发出凄惨的嚎叫,在地上来回翻滚。

我看见街边有防火烛的水缸,上前拽住陈芝的两个衣袖,往水缸那边拖。拖了几步,陈芝身上陡然一亮照亮了路边的房屋,又瞬间熄灭。我手上一轻,一屁股坐在地上,手里还握着两条焦黑的断手。陈芝的身体,已经变成一堆灰烬。

街上所有人目睹这一幕,都傻在原地。陈芝焦黑的右手紧握,露出一片未烧净的纸。我想起他说的信,将残纸抽出,装进口袋里。

抬头看另一个光球,已经在房顶上空飘出几十米远。光球突然一抖,往西飘过去,亮光里一个道士正提着个笼子飞跑,笼子里扑扑腾腾传出一阵公鸡叫。

眼看就要追上那道士突然转身,将手里的鸡笼丢向光球,大喊一声,去你的吧!

鸡笼撞上光球,里面的鸡嘭的一声化为飞灰。那人一脚踩空,从房顶上滚落下来。

有人大喊“抓妖道!”,一群人大呼小叫,上前把他扭住。

巡警过来,从道士的大袖子里搜出几个木盒。每个木盒里,都装着个红色的铁针,用手一拨,灵巧的颤动起来。

那老道站起来,伸手要盒子:“别乱摸,都给我弄坏了。”

人群里一个老头说,这个是罗盘,是法器,肯定是这妖道做法。

一个巡警上前,一枪托砸下去,老道倒在地上,道袍底下露出双皮鞋。两个巡警捆了他,一左一右,架着去了附近警署。我找人去通知陈家,坐在台阶上抽了会儿烟,摸出陈芝死前留下那张纸片。

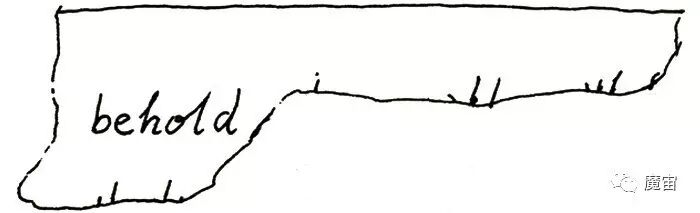

纸片是张普通的信纸,烧的只剩下半句话:Behold, the LORD will come。这行英文字写得歪歪扭扭,像小孩初学字母时画下的。

信纸残片,金木笔记中的手绘示意图。

等到天亮,陈家也没来人,我从旅馆找了张床单,把陈芝留下的灰烬和残肢包了,放在旅馆柜台里。

快六点时,小宝才回来——他竟然迷路了。

昨晚十点多,小宝在牌楼上,黑暗中看见,西北方向有一个亮点在移动,起初像一只萤火虫,随着光点的接近,渐渐看清,正是那个奇怪的光球。

小宝见光球又来,沿着房顶一路跑回旅馆报信,去看见有间房的窗口有人。

“他正在捣鼓窗户——不是陈老板——我马上追上去,他听到声音,一下跳到外面的电线杆上,溜了下去。”

最早的电线杆,都是木杆。后来钢筋混凝土普及,用离心力原理制造锥形水泥杆、等径水泥杆,代替了大部分木杆,一些国家如美国,木头电线杆还在大量使用。

小宝跳下屋顶,追进胡同里。追过两个胡同,那人一转眼不见了,小宝发现自己竟转回了原地。讲了陈芝的死和老道的事情,小宝连连叹气,后悔没追上那人。“是个瘸子,但跑的快,对这片儿应该很熟,把我绕丢了——窗户是他弄的,肯定和火球有关。”

十点多,我俩到警署找那老道。

值班的警察却说,早上已经放走了,说是署长亲自放的人。

我问查清楚了吗,不是说妖道吗?

那警察嗨了一声,“什么妖道,据说是大学教授,姓郑。他说晚上在屋顶做什么科学实验,我也不懂,反正一大早学校就来人保出去了。”

线索只剩下陈芝留下的半句英文:behold, the lord will come。

这句话可能是什么,只能找个神父问。中午吃过饭,我带小宝去了宣武门的南堂。

宣武门天主堂是位于中国北京市西城区前门西大街141号的天主教教堂,也是北京最早设立的天主教教堂,俗称南堂。始建于1605年,现行的三层巴洛克建筑建于1904年。现亦为天主教北京教区的主教座堂。

小宝问,你自己不也懂英文吗,非要找神父?

我摇摇头,说我只认识词,但猜不出意思。我指着纸片上的单词Behold:“这个behold,是看的意思,不过——这个词很老,就跟中文的之乎者也一样,一般诗里才用。”

“所以这是一句诗?”

我说,不一定,这人字都写不好,不像读诗的人,关键是lord这个词。

“这词要是大写,就是天主的意思,我怀疑是可能跟《圣经》有关。”

小宝听得迷迷糊糊,我也跟他解释不清,就说:“我怀疑写信这人信天主教,神父可能猜得出后面是什么。”

南堂的神父已经听说前门闹妖眚的事。他说话文绉绉,听我说完陈芝的事,他说:“既然是如此邪恶的力量,我辈理当提供协助。”

朱开敏,名希孟,字铭德;号季球,后改为开敏;国籍耶稣会(Society of Jesus)会士;天主教海门代牧区主教(1926-1946),天主教海门教区主教(1946-1960)。

他接过纸片,默念起残存的句子。过了一会儿,他从口袋里掏出本《圣经》,翻了一会儿,说:“找到了。”

说完,闭眼画了个十字,默念道:

“看哪,耶和华必在火中降临。他的车辇像旋风,以烈怒施行报应,以火焰施行责罚。”

在英文《圣经》里,这句话的原文写到:

“Behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire.”

小宝挠头:“还是不懂呀?”

神父说:“这是以赛亚书里的话——这个写信人,或许是寻仇。”

我点点头,又问神父:“如果写信人和那火球有关,那火球一定是人造的了?”

神父摇摇头,又闭眼画了个十字:“说是恶魔,也未尝不可。”

天黑时分,陈书泽总算来了旅馆。

见到我,他眼圈一红,哽咽不语。他跟我要了根烟,抽了一会儿,缓过劲儿来。

“这孩子命不好,也算白养了他一场。”说完自顾自走了,叫他也不答应。

夜里十点多,那老道——郑教授又来了,还是提着鸡笼在房顶上鬼鬼祟祟。

小宝大骂一声,跳出窗外,一路追过去,把他扭了回来。

这人看上去四十来岁,身材高大,说话声洪亮,唇上留着一抹胡子,穿着一身半旧的西装,看上去好些天没有洗了,头上还扎着新绷带,那是昨晚被巡警用枪托打的。

虽然没有道袍,但是依旧提了一个鸡笼,里面蹲着一只公鸡。

我叫小宝松开他。

“你们要是绑票,那可找错人了,我身上一分钱也没有。”他把鸡笼往地上一搁,“这鸡倒是可以拿走。”

我笑了一声,递他根烟,说你不是做科研的吗,在房顶上研究鸡?

郑教授一瞪眼:“你懂个屁,没见昨天杀人那东西?我是研究它!”他的声音像洪钟一样嗡嗡的响,在屋里引起了共鸣。

“我可以肯定,这东西不是什么黑眚。”

他拉把椅子在窗前坐下,指着窗外说,民间传说的黒眚,其实是沼气,地壳运动漏上来的。

“地壳摩擦,这些沼气携带大量的电荷,就会吸附一些很轻的物体。比如说毛发,纸屑,还有比较轻的金属,比如说铁针。人碰上这东西,确实会受伤,也可能死——但什么妖狐伤人之说,实在是无稽之谈。”

我问:“妖眚其实不带火球?”

“带不带火,那是看沼气有没有点着,要是摩擦的电荷多了,就着了。”

小宝嗨了一声,说这下又没我的事儿了,昨天是英文,今天又搞什么“电荷”,还不如是妖怪呢,能抓来揍一顿。

郑教授呵呵笑了一声:“小伙子别急,这东西背后肯定有人。”

他说,自己最近正在写一篇论文,名叫《古今邪祟现象之科学解说之二三议》,一听说有黒眚,就每天跑来等了。

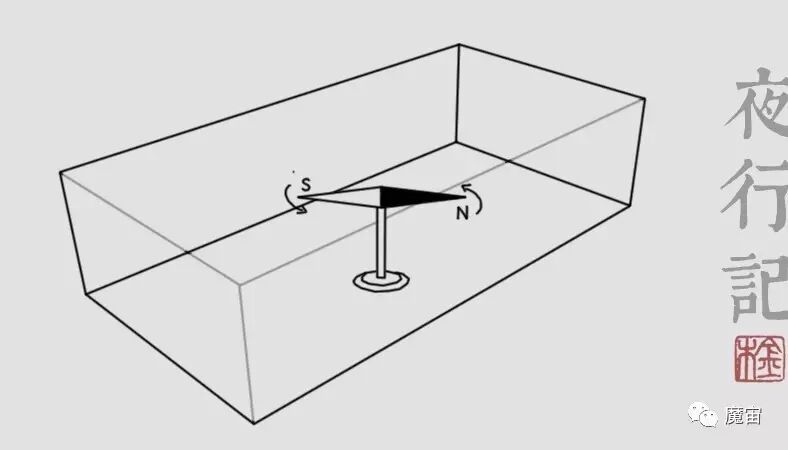

为了追踪光球的来源,他制作了许多小盒子,里面装了磁针,分散放置在附近的房顶。

“光球飘过,临近的磁针就会偏转,收回所有木盒,统计出其中磁针偏转的,就可以在地图上画出光球的路线了。”

我说:“你的意思是,这东西和磁场有关?不是火球?”

郑教授解释,能让人一碰上就烧成灰,肯定不是一般的火。根据他的观察,那东西不但可以顺风而动,还能逆风而行,应该与磁场有关。

小宝问,你为什么要装扮成道士?为什么整天提着个鸡笼?

郑教授手一挥,说,我不能见人就解释什么是磁场吧——他们听得懂吗?

“我干脆扮成道士,说盒子里装的是辟邪的法器,可以驱赶妖眚,他们就抢着要我上房去安装,哈哈,还塞给我钱。”至于这公鸡嘛,是用来驱邪的,关键时刻可以当挡箭牌。”

说完,他又哈哈笑起来,声音闷雷一样,在房间里滚来滚去。

小宝琢磨半天,又拿起那些小盒子看,问是不是收齐这些针就能找到火球的方向。

“是啊,不一定准,但能摸个大概。”

后半夜,我和小宝就当了郑教授的助手,拎着盏大保险灯,在房顶忙活到天亮,收集了全部磁针盒子。

大保险,是一种手提的防风灯。

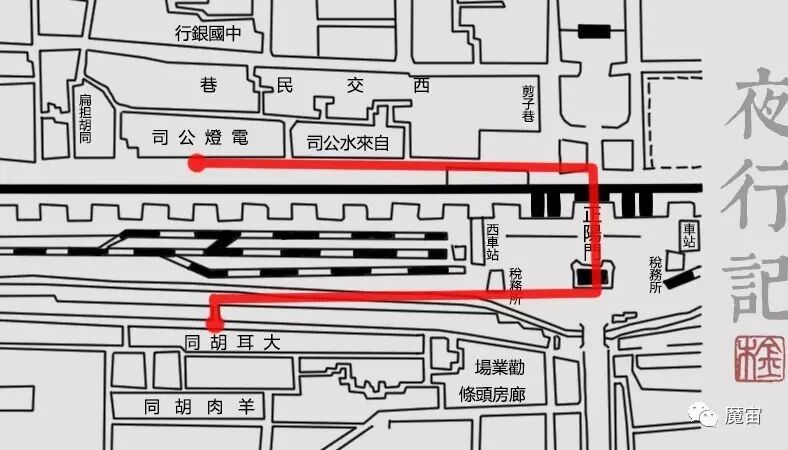

按照收集回来的磁针偏向,郑教授画了一天,在地图上标出了火球的来源方向:前门附近的点灯公司。

金木笔记中,手绘的示意图,从大耳胡同的一端开始,往北延伸,越过城墙,一直到了前门附近的电灯公司。

这家电灯公司是北京最早的发电厂,后来电力不够用,又嫌煤烟污染,就迁到了郊区,剩下的发电机机组渐渐闲置了。

郑教授检查了大耳旅馆里里外外,发现旅馆的电灯路线和避雷针都被动了手脚。“外面的电线杆上,可能有一条电线是假的,是为了引导光球。”

唐《炙毂子》记载:汉时柏梁殿遭火灾,巫师建议,将一块鱼尾形的铜瓦放在层顶,就可以防止雷电引发天火。屋顶上所设置的鱼尾瓦,可认为是现代避雷针的雏形。

小宝说,对,我想起来了,前天看见那个光球,是顺着电线飘行的。

前门电灯公司在城墙根下,是个巨大的院子,院子的铁门紧锁。

我们翻过铁门进了院子,院里大部分厂房都荒废了,长满了杂草,只有一条小路通向深处。

小路的尽头,是一个小院。郑教授说,这里可能就是还在维持运转的发电机组。

最初建立的小发电厂,位于前门外。1919年,电灯公司从英国购买较大的新发电机,造成污染,不得不搬迁。时任北京警察总监的吴炳湘呈递内务部的备忘录写道:“查该公司原有发电厂距离公府颇属接近,其顺城街现又展修马路,已由僻静改为冲繁,该公司发电即不添购新机设厂地点,其势已不相宜,将来新机购到,若拟设于原处窒碍尤多,不便于公共卫生。际兹添安新机之时,饬令该公司择地迁移,实为最好之机会。”

还没走进小院,院门却开了,走出个人,是陈书泽。

见到我们,陈书泽摆摆手:“金先生,你们大概是知道了。这事是我以前的恩怨,你们就别管了,我自己能处理。”

“我以前不叫这个名字。”陈书泽叹了口气,“陈芝也不是我亲儿子,是收养的。”

陈书泽从前叫陈维汉,是洋行商人,借着做生意,专门把中国人骗去美国淘金,也就是俗称的贩猪仔。

这些中国人,到了美国,就变成了奴隶,到死也回不来。

“是你从前骗过的人来找你?”

陈书泽点点头,从怀里掏出一封信,说是昨天收到的——从旅馆出事第三天,就连续收到过几次信,但都是英文的,昨天收到一封信,才写明了缘由。

来寻仇的人叫周力,十七年前被陈书泽骗上船,送到美国挖矿。同一条船上的人早就没了音讯,不知道为什么,周力竟能从美国回来。

“早知道是他,我就不该让你查这事。”

正说着,院子里的电喇叭突然响起来,一个沙哑的男声传出来:“姓陈的,既然来了,就留在这里吧。”顺着声音的方向望过去,远处高耸的塔楼上,有个光点,一个人正从梯子上快速的跑下去。

陈书泽朝我摆摆手,转身往塔楼的方向追过去。我们跟着他跑了过去,进了塔楼下一个巨大的厂房里。

厂房空空荡荡,唯有正中间坐落着一个造型古怪的巨大机器,这个机器由数根黑色的柱子集成,上面拱起一个银色的大球。四周围起了一圈金属栅栏。

一个人站在机器上面,远远的看不清脸。

小宝大叫一声,我操,什么东西?

郑教授一拍脑门:“妈呀,完蛋了,这人要电我们!”

话音未落,那人推动机器上的把手,无数闪电从银色的大球上四射出来。

我眼前一亮,浑身一通酸麻,昏死过去。

我醒来时,发现自己还在那间厂房里,但浑身上下捆得结结实实,扭头一看,小宝、郑教授和陈书泽捆在旁边。那个把我们电晕的人,拿了一杯水,走过来,脚有点跛。

他把水泼在陈书泽脸上,陈书泽缓缓抬起头,醒了。

陈书泽抬头看了看那个跛子,叫了声周力,沉默一会儿又说:“没想到你能回来。”

周力一撸袖子,露出胳膊上的一串疤痕,仔细看去,是一串烙铁烫出来的阿拉伯数字。

周力说,这编号我每天看一遍,想到的就是你,想到怎么回来弄死你,我才撑得下去。

“我回来,就是想让你尝尝失去一切的滋味。你的旅馆,你的儿子。”

晚清时远赴海外工作的华人苦力,招工馆等中介公司以淘金为诱惑,欺骗他们到海外,如东南亚、美国、加拿大及澳洲,甚至远至古巴、秘鲁,在那里许多人失去人身自由,艰苦的劳作,最后客死异乡。19世纪中后期至20世纪初,这些出国劳工都会签约,称为契约华工,俗称为卖猪仔。贩运、交易猪仔的地方名为招工馆,俗称为猪仔馆,葡话叫Barracoon(音译名巴拉坑)。澳门在19世纪时期是人口贩卖中心。

陈书泽笑了起来:“儿子?你制造的怪球,杀死的是自己的儿子。”

周力变了脸色,上前打了陈书泽一巴掌:“你死到临头,还在骗人。”

陈书泽吐了一口血沫:“骗人?当年把你送上船没多久,你的老婆丢下你的儿子,跟了外乡人跑了,我就抱来收养,你的儿子来的时候,脖子里挂着双头麒麟金锁对不对?哦,还有,胸口有一个核桃大小的青斑胎记……”

还没说完,周力又上来疯狂的踢打,一直打得陈书泽没了声气。他拉起陈书泽,大叫一声:“周芝在哪?告诉我!”

陈书泽抬头看着他,缓缓的摇头。周力扔下陈书泽,后退几步,蹲在地上,抱着头。

趁两人又哭又闹,小宝悄悄滚到我身边,自己松脱了绳子,给我也松了绑。

周力已经拖着陈书泽,绑在了那台电磁机器的银色金属球上。他推动扳手,陈书泽身上盘绕着无数电光,噼啪乱响。

跛子继续往上推,电光把陈书泽笼罩起来,脸上身上冒出青烟,很快变成火球,不一会儿,捆他的铁链脱落,只剩几块黑炭掉在地上。

这时,电光继续凝聚,逐渐形成一个更大的球体。

周力突然急了,猛地推下扳手,机器却没停掉,球体继续扩大,整个机器剧烈颤抖。

突然一声巨响,大光球落下来,像巨型车轮一样滚过来。周力转身就跑,被光球碾了过去,一声没吭,就消失不见了,碳灰都没留下。

那台电磁机器烧得通红,软沓沓地陷了下去,化作一大滩铁水,流过的地方,只留下一片青烟。

来不及解开郑教授的绳子,小宝一把扛起他就跑。我跟在后面,死命跟过去,只觉得后背一片滚烫。

刚跑到外面,厂房在身后轰然倒塌,一个巨大的光球冉冉升起。四下如白昼一般。光球在半空中悬浮了一会,缓缓向南飘去,从城墙上掠了过去。

郑教授叫了一声,不好,要出大事!赶紧给我解开绳子!

三人跑出城,终于在西河沿追上光球,光球也许是过于巨大,正贴着地滚来滚去。

几个巡夜的巡警正想拦住光球,远远地开枪。枪声惊动了附近的住户,附近的狗都狂叫起来。

这时,光球滚到一排电线杆下面,突然拐了个九十度的弯,直直向上飞去,最后吸附在电线杆顶端。

一排排电线开始融断,纷纷垂落。

郑教授说,人一多,就更危险了。

小宝骂了一句:“我当然知道危险,该咋弄灭它?”

郑教授指指护城河:“河,河,能弄水里就行。”

我四下里一看,瞅见河边有辆粪车,叫上小宝一起,推起粪车冲向电线杆。

咣当一声响,粪车翘起来,骑在电线杆上,电线杆的木桩子撅起来,缓缓倒下,顶端浸入河中,大光球缓缓被河水淹没,周围的水呲呲的响,沸腾起来。

光球继续下沉,光亮从水底透射出来,一束束射向天空,四周渐渐形成一个漩涡,漩涡越变越大,越转越急,河水发出巨吼,隐隐有风雷声。

一声闷雷爆响,河水炸开,电线杆和粪车飞起。

我们三人埋头趴在地上,全身给溅起的河水和粪水浇透。

之后的半个月,发电厂的案子传遍了全城,光我就听到三种不同的说法。

有人说,周力自己就是传说中的妖眚。还有人说,大耳旅馆受了西方恶魔的诅咒,周力和陈书泽都是恶魔附体。

直到十月的一天,南堂的神父来找我,才算明白了周力和陈书泽没讲完的往事。

神父说,出事前的半年,常常有个跛脚的教徒去找他告解。那人说,自己曾经是卖到美国的猪仔,后来逃出矿井,在外面流浪,遇到了好心人才算活下来。

我问神父,周力是个矿工,怎么会懂电磁机器。

“他说,后来一个恩人救了他,他要在主的前面称颂恩人的名字,类似中国的长生牌位。这个名字叫做Nikola Tesla——或许,你可以设法打听一下这个美国人。”

我向美国的朋友发了一封电报,请他帮我打听这个叫Tesla的人。

几个月后,朋友回信告诉我,Tesla是个科学家,他在一座岛上修建了一座几十米的高塔,用来研究无线输电的技术。

有一个华裔的仆人作看门人,后来那座塔倒掉了,清理废墟的时候,发现少了许多设备,那个仆人也不知所踪。

沃登克里夫塔。1901年,特斯拉四处求援,要在纽约长岛兴建一座高塔,做跨大西洋无线电广播和无线电能传输实验。最终说服亿万富翁摩根,得了15万美元资助,建成了一座高187英尺铁塔,铁塔顶部有一个直径为68英尺的半球型圆顶,铁塔尚未完工,特斯拉就开始了他的实验。传说1908年的通古斯大爆炸是这座塔引发,但是该塔1903年就停止运作,这个说法应该不成立。

我留学时虽然学过物理知识,但完全不懂这些电磁什么的。跟郑教授打听,他也觉得太传奇,那个巨大的电磁机器,实在搞不懂怎么造出来的。

或许,那个仆人就是周力。或许,是神父搞错了。我也不知道。

▲

如果没猜错,金木1922年遇见这怪物,就是传说中的球状闪电,而且是人造的。

我第一次知道这东西,是小时候看《黑猫警长》,故事里的球状闪电,也是杀人凶手。

1993年《黑猫警长2》第五集,球状闪电杀人。

球状闪电究竟怎么回事,至今没有科学定论。

中国古人所说的妖眚,包含了很多怪力乱神,其实也暗含了球状闪电的传说。

我在查资料时,发现汉代文献里有这样的说法:“怨毒之气,結成妖眚。”

金木记录的这则复仇故事里,所谓“妖”,正是仇怨之气。

徐浪完好无损,大家放心

▼

世界从未如此神秘

▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬

We Promise

We Are Original

本文属于虚构,文中未注明来源的图片视频均来自网络,仅用作说明,与内容无关。

未经授权 禁止转载