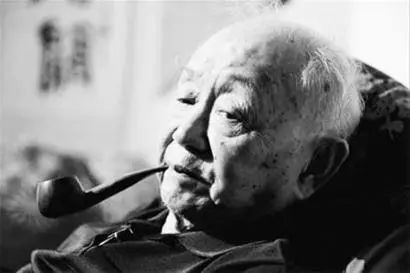

汪曾祺(1920年3月5日—1997年5月16日),江苏高邮人,当代作家、散文家、戏剧家,京派作家的代表人物。早年就读于西南联大,师从沈从文等。汪曾祺先生在短篇小说和散文创作上颇有成就,代表作有小说《受戒》、《大淖记事》,散文集《蒲桥集》、《逝水》等。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个士大夫。”

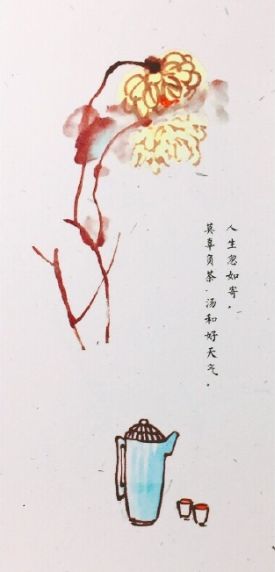

人生忽如寄,莫辜负茶、汤和好天气。初读汪曾祺先生的文字,是在一本《人间草木》的小册子上。听他讲西南联大泡茶馆、跑警报的日子;讲葡萄月令、岁朝清供的趣事。当时觉得这个老头儿真是可爱。

然后读他的小说,那带有散文韵味的文字,温润如水,看似平淡,却总能在心里激起波澜。

一二十页的文字不着痕迹,里面的每一个人物却都鲜活透亮。如果你读过他的小说,想必也会对其中某个、甚至某几个人物印象深刻。“气氛即人物”, 汪老认为一篇小说要在字里行间都浸透了人物作品的风格,那就是人物性格。所以,他笔下的人物才那么特别、灵动,让人过目不忘。

受戒:小和尚和小英子

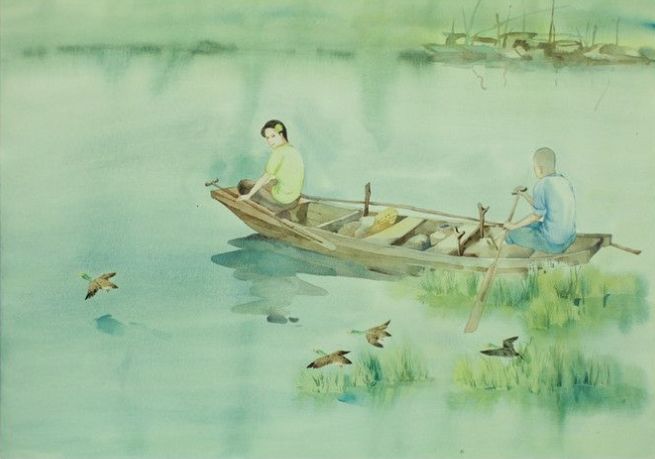

谈起汪曾祺先生的小说,很多人入坑都是从《受戒》开始的。有人说,这是中国最美的爱情故事。一个是“从小就确定要出家”的小和尚,一个是“头发滑滴滴,衣服格挣挣”的小英子。一个俊朗内敛,一个活泼率真。小英子的家挨着“荸荠庵”,他们年龄相仿,一来二往,便成了两小无猜、青梅竹马。

“她挎着一篮子荸荠回去了,在柔软的田埂上留了一串脚印。明海看着她的脚印,傻了。五个小小的指头,脚掌平平的,脚跟细细的。脚弓部分缺了一块。明海身上有一种从来没有过的感觉,他觉得心里痒痒的。这一串美丽的脚印把小和尚的心搞乱了。”

小英子说“闹半天,受戒就是领一张和尚的合格文凭呀!”在这个世外桃源里,和尚可以打牌、吃肉,可以还俗娶妻,可以做完和尚正职后去种田,去农家帮忙。而女孩子也可以变得大胆、率真,敢于追求自己的爱情,摆脱世俗的偏见。汪曾祺的《受戒》少了沈从文《边城》里的曲折、猜疑、误会和遗憾,多了更童话的一面。

句句入画,悠远浅淡,这是读《受戒》最大的感受。如果可以,真想拿画笔勾勒出他们在芦花荡的一幕幕,勾勒出那个民风淳朴又开放热情的乡野田庄。汪老在这篇文章的最后说,写一个四十三年前的梦。这个梦里充满着人和乡土的美。正如杨汝絅在写予汪老的信中评价的那样:“人的精神的美,乡土的美是永恒的,在你的笔下,这两种美是交融在一起的。”

徙:高北溟和高雪

北溟有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南溟。

这段取自《庄子·逍遥游》的言语,放在整个故事的开篇,作为一种希冀亦或是一种讽刺,存在着。

故事的主人公姓高名鹏,字北溟,三十后,以字行。他家世业儒,少又授业于邑中名士,很有“徙于南溟”的可能。结果却因科举被废而中止。后又辗转于教学谋生、人情世故中,终究是郁郁不得志。他一生都愿高鹏展翅,却奈何时运不济,一生都未能走出那个村庄。

高先生如此,他的女儿高雪也一生“未徙”。即便生得丰姿楚楚,顾盼有光,夫爱家和,也无法填补她内心曾经燃起的那个梦,那个去外地上大学的夭折的梦。于是,她生病去世了,病的名字是“抑郁症”。

“辛夸高岭桂,未徙北溟鹏。”高先生后来也去世了。可他住过的老屋板门上亲手写下的春联还在,风雨漂泊,这墨写的字迹却还很浓,很黑。

这算是汪老小说里相对悲剧性的人物了,可这悲伤在故事里并没有表达得很强烈,一如汪老以往的文字,浅淡如水。只是标题“徙”、主人公高北溟、以及“未徙北溟鹏”那副对联,都甚是刺人。句句未有不自由不得志之感,却又在这关键字上点睛。读来甚是哀伤。

所以,两千多年前,庄子给我们描绘的那副逍遥自由的画面,终究是要成为可望不可及的理想。一生未徙,是我们每一个人的常态。如何应对,是我们每一个人的选择。

八千岁:八千岁和宋侉子

“八千岁”名称的由来是大家认定他是靠“八千钱”起家的(八千钱=八吊铜钱=两块七角钱),所以他就是八千岁。

他无冬历夏,总是一身老蓝布,衣服款式也总是特别的“二马裾”。八千岁有一个米店,靠着传统的碾米方式慢悠悠的经营着。米店柜台“食为民天”竖匾的两侧贴着两个字条,一边是“僧道无缘”,一边是“概不做保”。这就是他和他坚守的原则。

八千岁还是一个有钱、节俭又抠门的主儿。挑夫们说“八千岁是一只螃蟹,有肉都在壳儿里。”而他和他的碾米师傅们也只是在晚上吃两个“草炉烧饼”填肚子,即便其他家都会添点儿油腥。

宋侉子,作为八千岁的好友,大家也不知道为啥他俩要好。毕竟脾气秉性、生活习惯都相差一大截。他是那种“在一起时,恩恩义义;分开时,潇潇洒洒。”的浪荡人物,

喜欢贩马贩骡、到处游走、看风景享美食。后来大家也就理解了,

他和八千岁一样,都是边缘化了的,骨子里都有着对古典生产方式的恋慕,一直坚守着这种在消失的传统生活方式。

然而,他们的坚守被军阀势力八舅太爷给无情的碾碎了。夺走宋侉子最心爱的踢雪乌骓,霸占他爱慕的虞小兰;又拿走节俭了一辈子的八千岁的八百块钱。

如果说强硬的军阀势力是一种代指,暗示着一种不可逆的机器化、现代化的生产方式。那么汪老笔下的八千岁倒是看似顺从柔和的接受了。他最后大方地为自己点了碗“三鲜面”。只是不知道这碗面是否还合胃口?其中酸甜苦辣也只留读者细细品味。

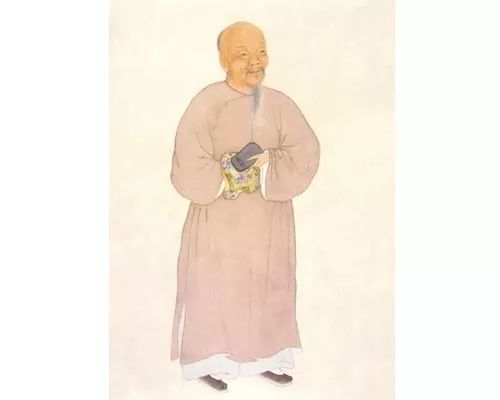

金冬心:金冬心和袁子才

金冬心,清代书画家金农(号冬心先生),“扬州八怪”之首。袁子才,清代才子袁枚(字子才),有代表作《随园诗话》、《随园食单》等。古人实况如何,我们无从知晓。倒是汪曾祺先生的小说里,将这两位描写得很有趣,很颠覆。在他的笔下,金冬心和袁枚的才气是次要的,主要的是他们作为文人的“所谓清高”,像 “卖给盐商的古彝器上的铜绿”一样。

金冬心想托袁子才在金陵帮他卖卖他的画作,不成想,等了数月后,等来的确是“原物奉还”和袁子才自己的《随园诗话》。

袁枚的信写得很有风致:“……金陵人只解吃鸭,光天白日,尚无目识字画,安能于光烛影中别其媸妍耶?……”

这个老奸巨!不帮我卖灯,倒给我弄来十部《诗话》,让我替他向扬州的鹾贾打秋风!——俗!

被称为“斯文走狗”,不为过分。

这是袁子才,一个在小说里并未真正出场的人物。

后来大盐商程雪门邀请金冬心去陪宴,请的主角是两淮盐务道铁保珊铁大人。金冬心先是故意摆摆架子,等着被催请了三次后才起身出发。然后饭局上更是有了文商交集的精彩画面。

酒过三巡,铁保珊提出寡饮无趣,要行一个酒令。他提出的这个酒令叫做“飞红令”,各人说一句或两句古人诗词,要有“飞、红”二字,或明嵌、或暗藏,都可以。

这令不算苛。他自己先说了两句:“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?”有人不识出处。旁边的人提醒他:“《红楼梦》!”这时正是《红楼梦》大行的时候,“开谈不说《红楼梦》,纵读诗书也枉然”,不知出处的怕露怯,连忙说:“哦,《红楼梦》!《红楼梦》!”

下面也有说“一片花飞减却春”的,也有说“桃花乱落如红雨”的。有的说不上来,甘愿罚酒。也有的明明说得出,为了谦抑,故意说:“我诗词上有限,认罚认罚!”借以凑趣的。临了,到了程雪门。程雪门说了一句:

“柳絮飞来片片红。”

大家先是愕然,接着就哗然了:

“柳絮飞来片片红,柳絮如何是红的?”