来源:

经济学界头条(jingji_xuejietoutiao)

作者:

李 磊丨南开大学经济学院

刘鹏程丨青岛大学经济学院

孙 婳丨中证信用增进股份有限公司

在中国谈性别问题,有人会站出列举一大堆女性“特权”,或大谈男性所面临的经济压力,来证明女性现在多幸福。而女性则会以自己所肩负的家庭与事业的矛盾、面临的歧视问题予以反击。这就引来如下问题,男性与女性到底谁更幸福?幸福的衡量标准到底是什么?两性博弈一定会有一方利益受损么?

今日,中国经济学教育科研网推送一篇深度文章,以经济学视角剖析性别问题所带来的幸福感差异。

内容提要

基于“世界价值观调查”等微观调查数据库,运用回归分析及差异分解的方法,本文首次研究了我国性别幸福感差异及其产生的原因。研究发现:我国女性的幸福感显著高于男性,并且差异产生的原因不是由于年龄、健康、受教育程度、就业、收入、婚姻等可观测因素的影响,而是由于某些不可观测的因素。这个结论对于不同年份、不同群体、不同数据库均成立。

进一步研究发现,性别的歧视产生的社会压力可能对我国性别幸福感差异的产生起到了一定的作用。男性较低的幸福感来源于社会对于男性较高的期望,而更深层次的是对于女性的歧视。在我国,男性有更好的教育、更高的就业率和收入。这种男性占有优势的不平等,反而使男性产生较低的主观幸福感,这种“悖论”值得大家深思。

对于幸福,每个人会有不同的理解和描述。但是如果想要用一个统一的标准来描绘它,却发现它又是难以描绘的。对于本文想要解决的问题“是男性更幸福,还是女性更幸福?”似乎更是一个无法回答的问题。一些研究表明女性在消极影响和主观健康方面持续的劣势导致女性比男性有更高比例的消极心理和更差的主观健康感(Nydegger,

2004; Russo and Green, 1993),女性的生活满意度和积极情绪同样比较低(Shmotkin, 1990)。

但是根据另一些心理学家的研究,发现虽然女性比男性更容易消沉,更容易表现出消极的情绪,但并非不快乐与不幸福。Diener et al.

(1999)解释这种现象时说,就算女人更易表现出消极情绪,她们也同样更易表现出积极情绪,以便达到一种平衡。

有关男性与女性幸福感差异的一些经验研究的结论也相互矛盾。Blanchflower and

Oswald(2004)研究了英国和美国幸福感趋势,研究结论显示,尽管女性在他们检验的时间段内比男性更加幸福,但是该时间段内美国白人女性的幸福感趋势是负的。女性的幸福感在绝对和相对上存在普遍的下降,这种情况在很多工业化国家均有体现。

Stevenson and

Wolfers(2008)则发现,在过去35年,美国女性生活质量在很多客观指标上都得以提高,但是女性主观幸福感相对于男性却有明显的下降。这种幸福感相对下降在各种调查数据库、人口普查、不同主观幸福感的测量和不同工业化城市中都有发现。这种下降使新的性别差异正在形成——男性拥有更高的主观幸福感。这种研究结论的差异有可能来自不同社会中文化的差异(Diener

et al., 2000)。

对于中国这样一个具有独特文化特征和历史的国家来说,情况呈现更为复杂的现象。中国自古以来存在一种“男尊女卑”的思想,“男主外、女主内”的思想延续了几千年。这对中国男性女性幸福感必然产生持续的影响。一些学者的研究显示,我国近年来的性别工资差距呈现逐步扩大的趋势,其中不可解释部分的比例也越来越大,显示了性别歧视的严重化问题(Li

et al.,

2011)。同时男女大学生起薪就存在相当差距,并且主要由性别歧视的原因造成(卿石松、郑加梅,2013)。与此相对的是中国居民教育获得的性别不平等呈现持续下降的趋势,最近甚至开始出现女性超过男性的现象(叶华、吴晓刚,2011)。

以上这些趋势对我国男性与女性幸福感的影响是否存在差异并没有得到国内学术界的重视,只有少数几篇有所涉及。孙凤(2007)的研究指出职业女性比职业男性拥有更高的工作幸福感和更低的生活幸福感,因为女性在生活中必须承担生育后代以及照顾家庭的责任。尽管女性在工作中会受到劳动力市场和用人单位的性别歧视,但是这一点可以通过国家就业政策和收入分配政策得到调节。

吴丽民等(2007)在研究婚姻状况对居民幸福感的影响时,指出婚姻减轻了女性的工作压力同时加大了男性的工作压力,从而导致婚后男性女性幸福感的差异。作者认为这是由中国传统“男主内,女主外”的思想观念造成。刘斌等(2012)在研究城市社区幸福感对个体的影响时则发现幸福传染性的性别差异,得出幸福感更容易传染给女性的结论。

与以往文献相比,本文的贡献是深入细致的研究了中国性别幸福感差异存在的事实,及其在不同年份、不同群体、不同数据库中的稳健性,最重要的是本文对性别幸福感差异产生的原因进行了推测和证实。

具体的,本文的创新点来自以下几个方面:一是本文首次利用规范的经济学方法研究了我国男性与女性的幸福感是否存在差异,是男性更幸福,还是女性更幸福;二是本文将差异分解的方法应用到了幸福感性别差异的研究中,研究如果我国性别幸福感存在这种差异,那么这种差异更多的是由受教育程度、就业、收入等可观测因素引起的,还是由不可观测因素引起的;三是进一步研究了为什么会存在这种差异,即这种差异是由什么因素引起的,以及在中国哪些人会更多的受此不可观测因素的影响。了解幸福性别差异产生的原因才能使我们采取有针对性的措施达到幸福的性别平等。

本文使用的主要数据库即来源于World Values

Survey(WVS)数据库,该数据库迄今为止共进行了5轮调查,调查了从1981年起到2007年不同国家中人们世界观的变化。这五次调查覆盖100多个国家,占全世界国家的90%以上。WVS针对中国的调查有四次,分别是1990年,1995年,2001年,2007年四年。

调查利用GPA/GIS辅助的区域抽样方法来进行调查,调查的范围包括了中国24个省、市或自治区。调查者根据村/居委会的户籍资料随机抽取18岁以上的成年个体作为受访者,四年共获得有效样本5515份。

在该调查中,通过询问:“总的来说,您觉得幸福吗?”,以此来衡量被调查者的幸福感,并给出了4个选项:选项1为“非常不幸福”、选项2为“不幸福”、选项3为“幸福”、选项4为“非常幸福”。我们根据选项,将“非常不幸福”赋值为1,将“不幸福”赋值为2,将“幸福”赋值为3,将“非常幸福”赋值为4。并据此构造了一个数值为1、2、3、4的排序变量,表示幸福感的程度。

基本的统计分析显示,中国人的幸福感从1990年到2007年并非一直平稳,而是呈现波动的趋势。不过,从1990年到2007年中国女性幸福感一直高于男性。运用回归分析方法的结果表明,在控制了年龄、健康、婚姻状况、受教育水平、收入水平、失业等变量后,中国女性的幸福感是显著高于男性的。Oaxaca--Blinder分解的结果表明,

中国女性幸福感高于男性,主要原因不是年龄、健康、婚姻、就业和收入等可观测因素,而是由某些不可观测的因素导致

。

将世界价值观调查数据按照调查年份,婚姻、受教育水平、就业、收入水平不同分组进行差异分解,发现可观测因素导致的性别幸福感差异随着分组的不同,显著性也存在不同。但是不可观测的因素导致的性别幸福感差异在绝大部分分组中均是显著为负的,说明不可观测因素在性别幸福感差异中起到了重要的作用,该结论是稳健的。

对CHIP和CGSS数据的研究也说明了本文结论的稳健性。我们随后的探索性分析中,发现男性承担的较大社会压力,可能降低了男性的幸福感。本文按照年龄划分了被调查者,发现中年阶段的性别幸福感差异较大,这可以是因为30-50岁的中年男性承担的压力较大,从而造成此阶段幸福感性别差异较大。

进一步,本文选取了问卷“当工作很少时,男人应该比女人更有权力工作”和“只能生一个孩子,选择男孩还是女孩”这两个问题进行研究。针对第一个问题的研究发现,认为男性比女性更有权力工作的居民中幸福感性别差异高于反对这一观点的居民。换句话说,认为男性应该享有工作权利的男性自身幸福感较低。对于第二个问题,选择生男孩的居民中幸福感性别差异高于选择生女孩的居民,这者说明拥有“男尊女卑”观念的男性幸福感较低。

对这两个问题的研究表明拥有“男性应该比女性更加优秀”以及“重男轻女”的观念所给男性带来的可能的社会压力降低了男性的幸福感。

尽管男性在受教育水平、主观健康感受、就业等方面优于女性,并在一定程度上导致幸福感高于女性,但是由于某些不可观测因素降低了男性幸福感,从而导致整体上男性幸福感低于女性。

本文的研究表明男性较低的幸福感来源于社会对于男性较高的期望,而更深层次的是对于女性的歧视,在中国社会,男性占有了更多地教育、就业机会和更高的收入。

这种男性占有优势的不平等,反而降低了男性主观幸福感,这种“悖论”值得大家进一步深思。

但是数据所限,本文对于控制变量的选择较为有限,因此在分解可观测因素和不可观测因素时,导致不可观测因素中包含了较多的信息。另外同样由于数据的限制,我们无法对某些可能导致性别幸福感差异的因素进行直接的观测。这都需要将来在数据和识别方法上进一步的探索。

李 磊

丨南开大学经济学院副研究员,研究方向:国际经济学,劳动经济学。

刘鹏程

丨

青岛大学经济学院副教授,研究方向:劳动经济学。

孙 婳

丨

中证信用增进股份有限公司,研究方向:统计学。

来源:经济学界头条;原文刊发于《统计研究》2017年7月,标题:《男性与女性,谁更幸福?》改写过程中对正文有较多删节,具体细节请参考原文。

2016年国际妇女节,Lean InChina

(励媖中国)发起了《女性、职业和幸福感》大调查,本白皮书旨在利用调查中获得的数据,在更加深入地了解和分析中国女性在职业发展和生活中的特别关注点、需求和挑战的基础上,为促进家庭和职场中的性别平等提供建议。在这项调查中,约有2000名中国女性参与了调查。

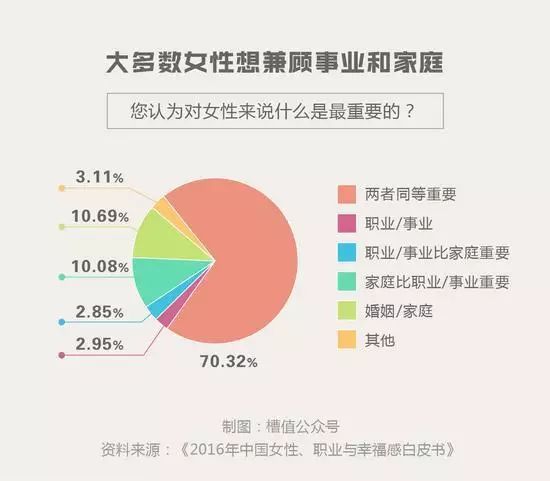

Lean In China和耶鲁北京中心、北京大学国家发展研究院联合发表的《2016年中国女性、职业与幸福感白皮书》显示,

70.32%的女性想要兼顾事业与家庭。

大多数女性想要事业和家庭兼顾,但她们追求事业的方式却与事业成功背道而驰。

在涉及“理想工作”的因素的问题中,我们发现婚姻和生育改变了女性追求事业的方式:

女性结婚生子后,

“理想工作”的重要标准变成了“稳定性”和“时间的灵活性”。

就业市场如此激烈,职位的变动和不定时的加班几乎已经成为家常便饭,注重“稳定”和“灵活的时间”往往就意味着“被淘汰”的结局。

调查也发现,现在的中国女性定义成功的前三个要素是健康(68.28%),婚姻/家庭(45.82%)和幸福/满足(40.73%)这些不直接与事业成功相关的要素。而选择以事业成功直接相关的要素-

金钱、权力、社会影响力和声誉等 -

来定义成功的女性比例却最低。这是一个非常矛盾的现象:女性想要事业和家庭都成功,但她们却以健康、婚姻/家庭、幸福这些不直接与事业成功相关的要素定义成功。

当被问及在职场中遇到的最大的挑战时,参与调查的女性普遍认为排在前三的挑战分别是工作和生活平衡(86.3%)、生育造成的职业中断(73.63%)、家庭责任与支持另一半的事业(70.42%)。前三个挑战都直接和家庭相关,远大于其它和工作直接相关的阻碍,如性别歧视、缺乏晋升机会和导师指导、缺乏自信、能力不足等。这意味着女性在职业发展中面临的最大阻碍不是来自职场,而是来自家庭。

此外,调查数据显示,女性认为她们在职场中仍然比男性面临更多的阻碍,而且这种阻碍主要也来自家庭。只有9.62%的女性认为在工作中女性并没有比男性面对更多的阻碍,被提到的最主要的原因有:因为生育造成的职业中断(78.51%)和女性承担更多的家庭责任导致能投入到职业发展中的时间大幅减少(76.78%)。

相反,

只有35.90%的女性认为缺乏能力和专业技能是她们的挑战之一,在所有挑战中排名倒数第二——这意味着大部分的女性并不认为她们在职场上缺乏能力。

调查发现,89.51%的女性认为在抚养子女方面,父母双方应该承担同等责任,但在现实生活中,63.2%的已婚女性仍然在家庭中承担着主要的子女抚养责任。随着年龄的增长,尤其是在有孩子之后,女性花费在(家庭)无偿工作中的时间随之增加,需要去支持另一半的事业也成为了她们职业发展中的一个重要挑战。在有子女后,在无偿工作中花费3个小时以上的已婚有子女的女性比例(29.19%)约是单身女性(4.74%)的六倍,约是超过已婚无子女的女性的三倍

(7.59%)。

同时数据显示,高收入的女性平均每天花费在无偿工作上的时间最少,这意味着女性花费在(家庭)无偿工作上的时间越少,就越能够承担更高的职位和更具有挑战性的职场角色。在婚后,尤其在有了孩子之后,女性在职场中“向前一步”,需要伴侣在承担家务和抚养孩子责任方面给予更多支持。

在2016年的中国,大多数女性(74.9%)认识到社会需要更多的女性领导者,年轻一代女性更是如此,相比

70后女性(66.15%),更高比例的90后女性(79.33%)认为社会需要更多的女性领导者,这反映着新一代女性的社会观念正在改变。参与调查的女性中,只有24.49%的受访者的公司高层领导是女性,但非常令人鼓舞的是,近50%的女性认为她们有机会成为公司的高级领导者。

婚姻和年龄影响女性晋升的信心。婚姻,尤其是有子女后,会极大地影响女性对晋升机会的看法。超过单身女性(20.40%)两倍的已婚有子女的女性(41.18%)认为:因为性别,她们没有机会晋升成为高级领导者。这也许反映了当女性做到中层管理,并到了需要抚养孩子的年龄时,所遇到的“玻璃天花板”的现象。

更多的女性领导者有利于促进经济发展。不同的研究数据表明性别多样性能带来益处:领导层有更多的女性能为企业带来更好的业绩和利润(Korn Ferry

2016年性别多样化分数表:

促进亚洲太平洋董事会的性别多样化)。若女性能够在职场中充分发挥潜力,将产生巨大的宏观经济效益(2013年9月,国际货币基金组织,女性、工作和经济

:在性别平等中获得宏观经济收益)。

“男性与女性,谁更幸福?”来源于经济学界头条;

本调查报告来源:励媖中国、和讯网等