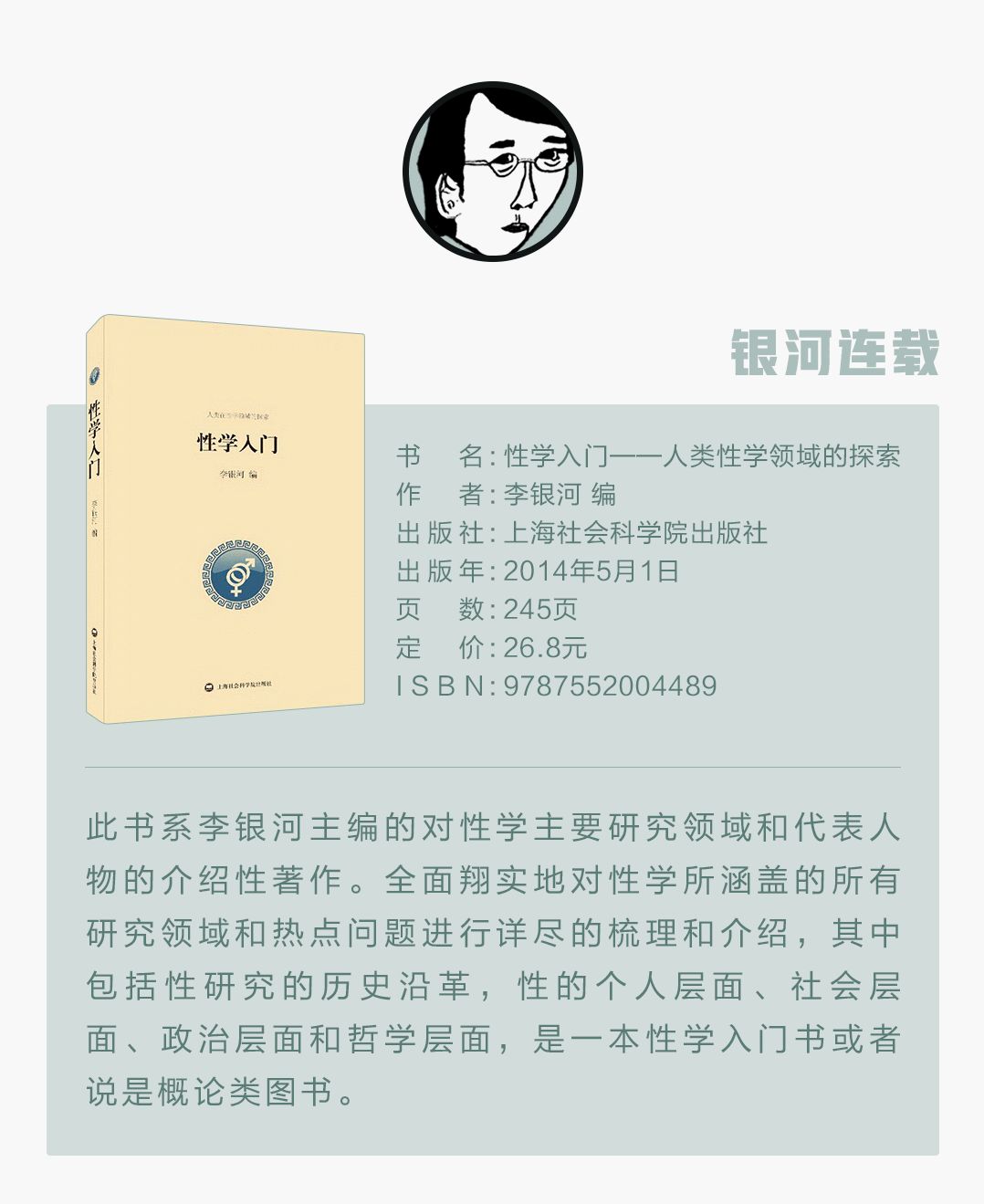

《性学入门》 | 李银河 编

全文约1465字,阅读需要4分钟

对强奸犯罪的重判可以说是中国妇女地位提高的一个标志,在革命胜利以前,下层妇女受到性侵犯的情况极为严重,这一状况在革命成功后已有了根本的改变。

根据霍尼格的调查,在30年代,上海纱厂的女包身工经受到性侵犯,她访问的一位女工被工头强奸多次,调查对象说,这种事非常普遍。有些女工因为拒绝了工头的性要求遭到打骂。如果女工屈从了工头的要求,就可以得到好活、轻活,如果不从,就会得到重活、脏活,还会丢掉工作。(Honig,108,113,121,144,262)

贺萧对1900-1949年天津女工生活的调查也发现,女工遭受性侵犯的现象十分普遍,对于那些漂亮的女工尤其如此。因此,当时女工存在找婆家难 (结婚难) 的问题。即使结了婚也会被婆家人看不起,受害者会为其所受之害而受责备。当时有民间俗语说"好男不当兵,好女不做工",如果哪家的人娶了工厂女工,他们家就会被别人看不起。女工在工厂受到工头的性侵犯,在上下班路上还会受到男工的骚扰。工头有时把性侵犯当作惩罚手段来使用,如果女工在工作中犯错、偷窃或有病歇班,也会受到性侵犯作为惩罚。(Hershatter,1986,63,160,161,195)

工人的遭遇是这样,农民的情形也相似。在农村,有些恶霸地主随意对农民妇女进行性侵犯。地主常侵犯佃户的妻子和女儿。国民党的军队也有强奸民女的事情。此外,农村还有另一类完全被人们忽略的侵犯妇女人身权利的情况:在打土豪分田地运动中,一些富裕农民阶层的女人被贫苦农民强奸。(Stacey,96-127)

在当今中国,强奸是一项严重的犯罪行为,它的受害者不再具有以前那样明显的阶层特征。犯罪者和受害者的身分都是个人。关于强奸罪的观念也从将其视为对私人财产的侵犯改变为对人身的侵犯。

目前世界各国都有关于强奸罪的法律规定 (但历史上并非全有)。对强奸罪的处罚有轻重的差异。从跨文化的比较看,我国的量刑是比较重的,在西方国家,虽然有的国家有长达30年的刑期,但是单纯的强奸罪 (没有造成死亡的),少有判死刑的。中国本来死刑人数就多 (每年执行死刑的人数占全世界死刑人数的比例超过中国人口在世界人口中所占比例),对与性有关的犯罪量刑过重似无绝对必要。

福柯曾提出过一个惊世骇俗的论点:强奸罪应当被视同于伤害罪,而不是性的犯罪。他说:人可以制造这样一种理论话语,即:在任何情况下性都不应当以任何理由成为惩罚的对象。当我们惩罚强奸时,一个人应当仅仅因人身暴力受惩罚,而不是因为其他原因受惩罚。因此可以说,它仅仅是攻击行为而已:从原则上讲,在用拳头打一个人的脸或用阴茎插入一个人的生殖器之间没有什么区别。(Foucault,200)他认为把强奸作为一种性犯罪来加以处罚是有问题的,因为我们等于在说:性在身体中占有更重要的地位,性器官同手、头发或鼻子的重要性不一样。因此在任何情况下立法都必须对它加以保护,围绕着它,关注着它,不可将它等同于身体的其他部位。(Foucault,202)

如果我们把强奸视同于伤害,福柯的想法就可以成立。这个问题的关键在于性器官是否比身体的其他器官具有更重大的意义。如果性器官和头部一样重要,并不比头部更重要,侵犯性器官和侵犯头部就可视为同罪;如果性器官比头部重要,对侵犯性器官行为的处置就应比对头部的处置重。如果说对头部的侵害要判处3年徒刑,我们似乎真的看不出为什么对性器官的侵害要判30年徒刑或者死刑。

认真思索福柯的论点,我们的确拿不出性器官比头部或其他身体器官更重要的证据,对性器官的特殊对待和对侵犯性器官的特殊处罚应当被视为一种文化积淀。在这种文化积淀的影响下,我们在人体的各个器官中特别看重性器官,为它赋予了特殊的重要意义。人们对福柯的思想感到的惊骇和意外,完全是来自这种传统的思维方式,是受传统的性话语影响的结果。

[下周二待续]