由于集成电路

产业链极其复杂

,因而对半导体产业链有很多认知误区,本文集中回答了

最常见国产芯片五大误区。

1/ 有了光刻机就能造芯片?

其实光刻只是半导体

前道7大工艺环节

(光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测)

中的一个环节

,虽然是最重要的环节之一,但是离开了其他6个环节中的任何一个都不行。

集成电路的

制造工艺分为

“

三大四小

”工艺:三大(75%):

光刻、刻蚀、沉积

;四小(25%):

清洗、氧化、检测、离子注入

。

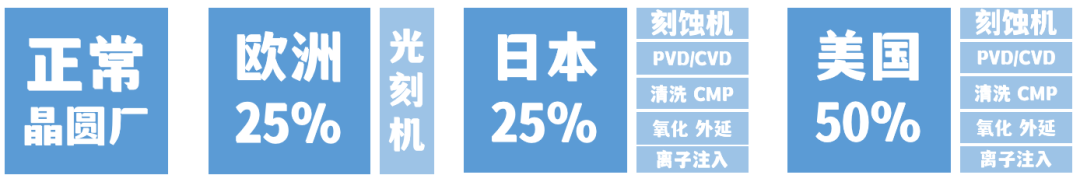

一般情况下

光刻占整条产线设备投资的30%

,与

刻蚀机

(25%)、

PVD/CVD/ALD

(25%)并列成为最重要的

三大前道设备

之一,所以并不是有了光刻机就能造芯片,光刻只是芯片制造工艺流程的中的一个,还需要其他6大前道工艺设备的支撑,

其重要程度与光刻机同等重要。

2/ 中国最紧迫的是造出光刻机?

其实

目前中国并不缺光刻机

,

缺的是其他6大类

被美国厂商把持的工艺设备(沉积、刻蚀、离子注入、清洗、氧化、检测)。

光刻机大致分为两类:1)

DUV深紫外线光刻机:

可以制备0.13um到7nm芯片;2)

EUV极紫外线光刻机:

适合7nm到3nm以下芯片。

目前情况下

DUV光刻机并不限制中国

,还在正常供应

,因为供应商主要来自于欧洲荷兰的ASML以及

日本Nikon、佳能

,并不直接受美国禁令,但EUV目前并未买到。

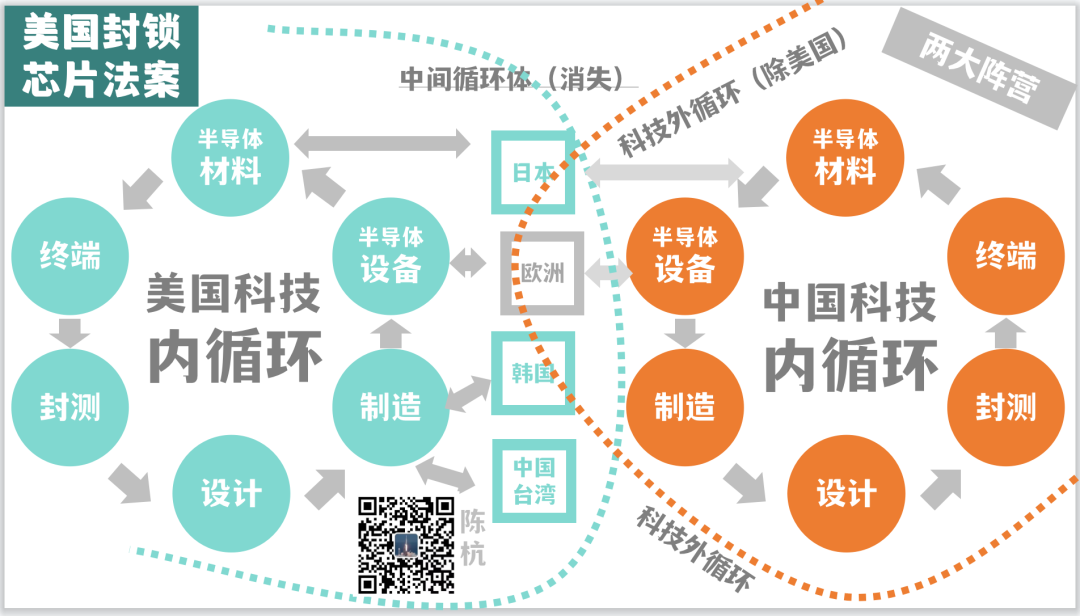

我们认为中国半导体未来将从全部外循环,转向外循环+内循环的双循环架构,基于半导体是全球化深度分工的现实,外循环也就是团结

非美系设备商

依旧是重点和现实的选择。

目前前道设备格局是:

1)

光刻机:

由欧洲ASML和日本Nikon和Canon垄断;2)

刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测设备:

由美国和日本垄断,其中检测设备由美系的

KLA深度垄断

。

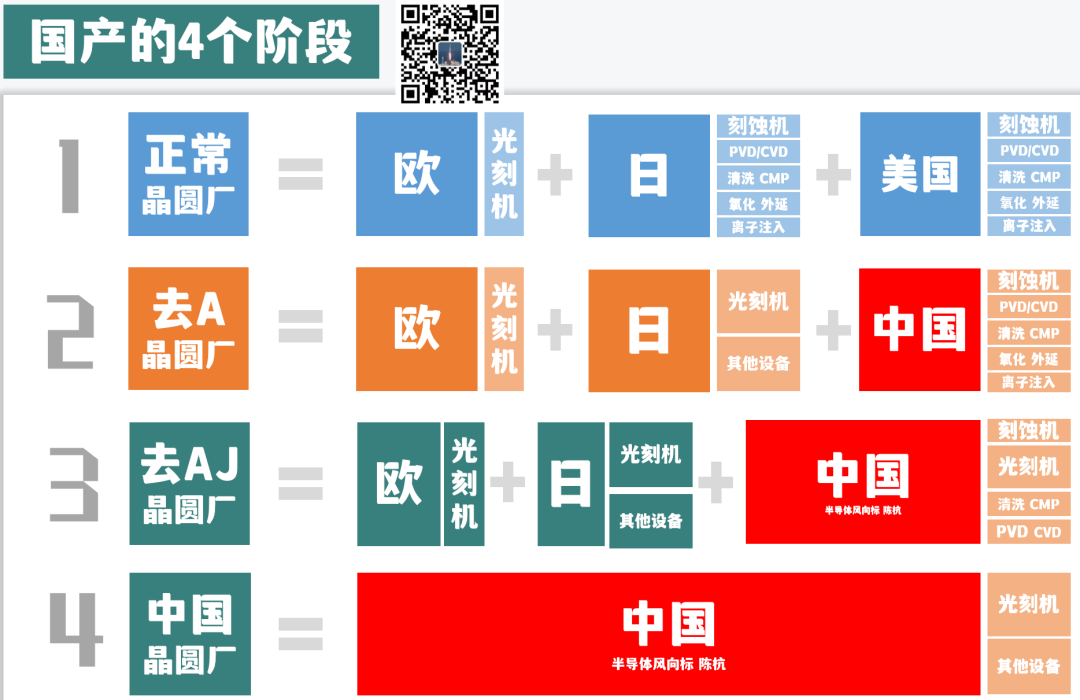

所以现在中国半导体扩产大背景下的内外双循环的当务之急是

依靠国产和联合欧洲、日本

去替代

美国把持的非光刻设备

,所以,与绝大多数人理解的不同,

中国半导体制造并不缺光刻机

。

3/ “自研”就能解决芯片缺口?

其实目前大多数“

自研

”不仅不能解决目前的芯片缺口,

反倒会加剧芯片短缺。

因为所谓的各大互联网公司/车厂/手机厂商的“自研”芯片,

其实只是芯片的设计环节

,是芯片制造工艺的一个步骤,与我们所缺的芯片成品差了最为关键的

芯片制造

。现在全球缺芯,缺的不是芯片设计,而是最为核心重要的芯片制造。

现在

全民自研芯片,会加大晶圆厂的流片订单

,会持续加大芯片代工产能供需缺口。所以未来解决芯片缺口只能靠Fab制造厂(

中芯、华虹

)、IDM厂(

华润微、长存、长鑫

),而不是靠“自研”(芯片设计)。

相对来说,

芯片设计门槛相对较低

,启动快,见效快,

商业模式与软件开发类似

,中国在诸多芯片设计fabless领域都已经全球领先,以

华为海思

为例,在被限制芯片代工之前,海思的各类芯片设计实力

已经是全球前二。

所以现在更需要支持的

是芯片制造领域,而不是芯片设计

(自研),如果没有稳固的fab代工厂的支撑,fabless也不过是空中楼阁海市蜃楼。

4/ 目前中国只缺高端芯片?

美国此轮最严芯片封锁的目的是卡主成熟工艺

当下其实中国缺的更多的反倒是成熟工艺,

8寸比12寸紧缺,12寸的90/55nm比7/5nm紧缺。

成熟/先进工艺都很重要,缺一不可,

一台手机里面

除了AP和DRAM外,其他

绝大多数芯片都是成熟工艺

。电车需要的芯片,特别是功率半导体芯片/MCU芯片都是成熟12寸或是8寸。

对于中国来说,不仅在先进工艺7/5/3nm与台积电差距巨大,

更大的差距体现在成熟工艺的产能

。以等效8英寸产能计算,

中芯国际

的产能也就只有台积电的10%~15%,差距依旧巨大,

根本无法满足国内的需求。

特别是国内的芯片设计上市公司,绝大多数都在成熟工艺节点,但是根本没有本土配套的

成熟代工产能

与其配套。

韦尔股份

的CIS/PMIC/Driver、

兆易创新

的NOR和MCU、

汇顶科技

的指纹识别、

圣邦股份

的模拟IC、

卓胜微

的射频等芯片

都在12寸的成熟工艺

(90~45nm),而不是所谓的14/10/7/5nm先进工艺。更为重要的是,当下需求量最大的

电车和光伏

逆变器/MCU/功率芯片都是在8寸成熟产能上完成,这也是

目前最缺的板块

,

稀缺程度超过所谓的“先进”芯片。

所以,现在的

当务之急反倒不是7/5/3nm,而是先做好成熟工艺。

5/ 中国要独立建成自己的半导体工业体系?

其实半导体是一个深度全球化的行业,没有任何一个国家能够实现完全“国产化”。

目前的半导体全球布局是:

1)半导体

设备:

美国为主、欧洲日本为辅;

2)半导体

材料:

日本为主,美国欧洲为辅;

3)芯片代工:中国台湾省为主,韩国为辅;

4)

存储芯片:

韩国为主、美国日本为辅;

5)芯片设计:美国为主,中国大陆为辅;

6)芯片封测:中国台湾省为主,中国大陆为辅;

7)

EDA/IP:

美国为主,欧洲为辅。

所以,我们可以看到全球没有哪一个国家能够覆盖半导体的全产业链,所以

全球化合作依旧是行业主流

。

但是,由于中美的科技摩擦,对于中国来说,必须要进行双循环。也就是从之前的外循环为主、内循环为辅,改变成现在的

外循环为辅、内循环为主.

所以,面对美国对中国的条件约束,

当务之急就是

针对美国的强势领域进行替代,并尽最大努力对美国之外的(欧洲、日本等)继续进行外循环。

目前

美国把持的核心技术集中体现在

除光刻机之外的半导体设备(PVD、检测、CVD、刻蚀机、清洗机、离子注入、氧化、外延、退火),另外就是

EDA开发软件

。

未来国产半导体晶圆厂将沿着地缘(去A、去J、去O)和节点(45、28、14nm)依次演化。

近期思考:

1、半导体:格局将变

2、美国芯片封锁:缘由、影响、及应对

3、半导体:如何破局?

4、华为汽车:100页框架

5、汽车半导体:450页框架

6、比亚迪缺什么?

7、华为:如何破局?

8、半导体:拐点已至

9、半导体:寒冬将至?

10、美国制裁的目的

11、半导体终局(博弈论)

12、特斯拉的终局推演

13、中美半导体格局演化

14、卡脖子的9个层次

15、突破封锁的3个阶段