药,也应以人为本。

根据一位药企前辈朋友圈的吐槽,在清理家中存药时发现了问题。有的药最小包装上没有有效期标识,留着不敢用,扔了怕浪费。

当然,先确定的是,这样是否符合现行法规?

在《药品说明书和标签管理规定(局令第24号)》中,“药品内标签应当包含药品通用名称、适用症或者功能主治、规格、用法用量、生产日期、产品批号、有效期、生产企业等内容”。

如果内包装本身很小,写不了这么多内容怎么办?“包装尺寸过小无法全部标明上述内容的,至少应标注药品通用名称、规格、产品批号、有效期等内容”。

是不是从这里看,人家这种密封袋包装上标记了有效期等内容符合法规要求?

错!

这里有个隐藏的点,那就是“内标签”的定义。

什么叫内标签?

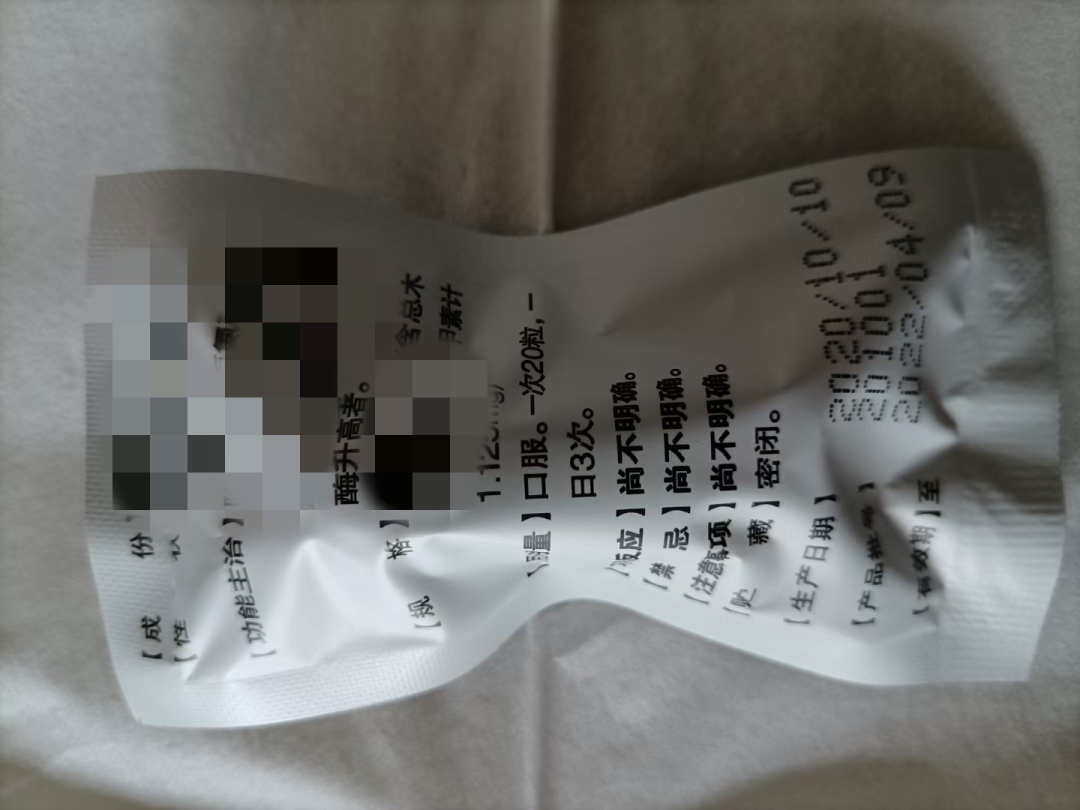

“药品内标签指直接接触药品的包装的标签。”也就是说,除非你密封袋里没有其他包装,直接就是药品颗粒或者制剂。否则这个密封袋的标签,就不能被称之为内标签。

而现在的状况是,直接接触药品的是小白瓶,而非密封袋。所以个人认为,这可能已经违背了24号令。

这会不会影响用户使用?

可能会,毕竟一去掉密封袋,什么信息都没了。要么冒着过期的风险吃下去,要么就得冒着浪费的可能性扔掉。

对生产企业而言,就没什么风险吗?

当然有!内包装上没有相关信息会容易混淆。我们假设一个场景,销售商收到投诉称某一批号的药品性状发生了变化。公司质量部赶紧拿出来留样的拆开看,发现确实性状不对。这肯定要调查原因,原因是不是能查明是一回事。最重要的是看下其他临近批次有没有问题先,于是一下子拿了四五个批号的摆桌上。拆开后一一查看,发现还有两批次也属于性状不符。

这个时候问题来了,几个人你拿我看的,把密封袋和瓶子的对应关系搞混了。无法确定到底是哪几个批号有问题。怎么办?

当然,作为企业可以辩称“我们有严格的控制手段,拆开密封袋后,立马在瓶身上做标记,保证一一对应”。那么请问,你自己都知道没有那些信息在多批次的现场,需要手工补避免混淆,为什么不直接在标签上设计好?

能用设计搞定的事,为什么还要冒着混淆风险去用增加人工操作来减少?

明明这里可以避免混淆,为什么非要成了减少混淆的发生概率?

内标签上印上生产日期、有效期就那么费劲吗?

其中细节,或许只有企业自己清楚。

如果内包装上有了批号和“保质期三年”的说法,是不是就算是完善?

不是的,甚至可以说,批号的标识与生产日期还存在着巨大差异。

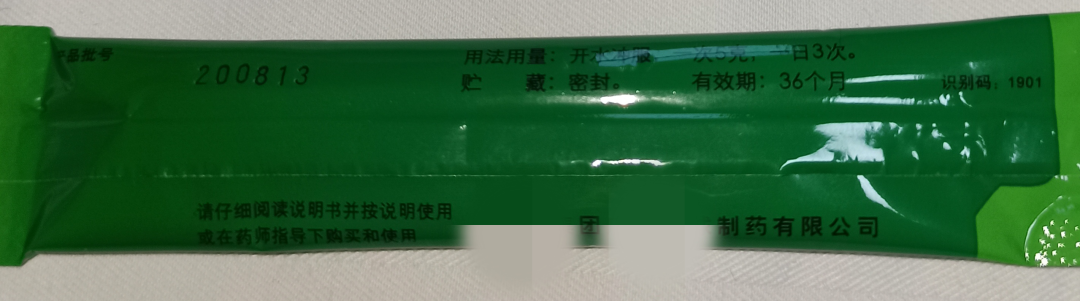

下图是一款药物的一包药,企业名称、批号、用法用量都有,而且也标了

“有效期:36个月”。

但还是容易有误解。

原因在于这个批号“200813”,尽管“13”不可能是月份,但“2008”还是会容易让人当成2008年。

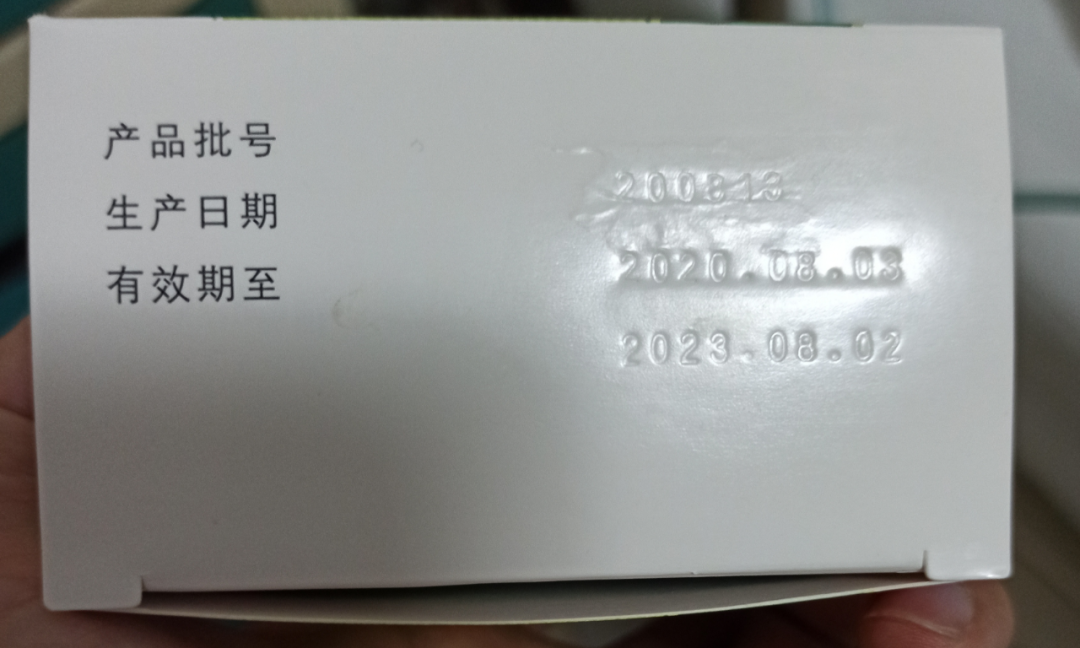

其实在盒子外包装上是有很详细的介绍,批号、生产日期、失效期。从这里可以看出,“200813”里“20”指的是2020年。

对于企业而言,知道生产批号就可以追溯到所有信息。但对于最终使用人而言,生产日期比批号的更有意义。直接关系到“这药是吃还是扔?”

可以说,

很多药品的标签设计理念里,还是全部依赖于外包装盒。往往忽视了一点,拆盒后,很多人是不保留原外包装的,只保留了基本的使用单元。符合法规是第一位的,但只做到符合法规还远远不够。毕竟药品也是一种商品,如果顾客有自我选择的能力,势必会购买更人性化的品牌。

生产企业觉得自己冤吗?

其实不冤。人性化设计也是靠人来发现和实施的,这能体现出企业的水准。当所有产品都是一个标准,那么差异化的设计理念就是一种竞争力。而且这种竞争力不依赖于研发、技术等能力,属于低投入高回报的类型。

别说这些边边角角的算不上什么,当人性化的设计理念深入人心,必然会带动企业的产品知名度。这种溢出价值,正是同质化药品的区分之道。