(前言)

写在出发之前

金莲川在召唤

1

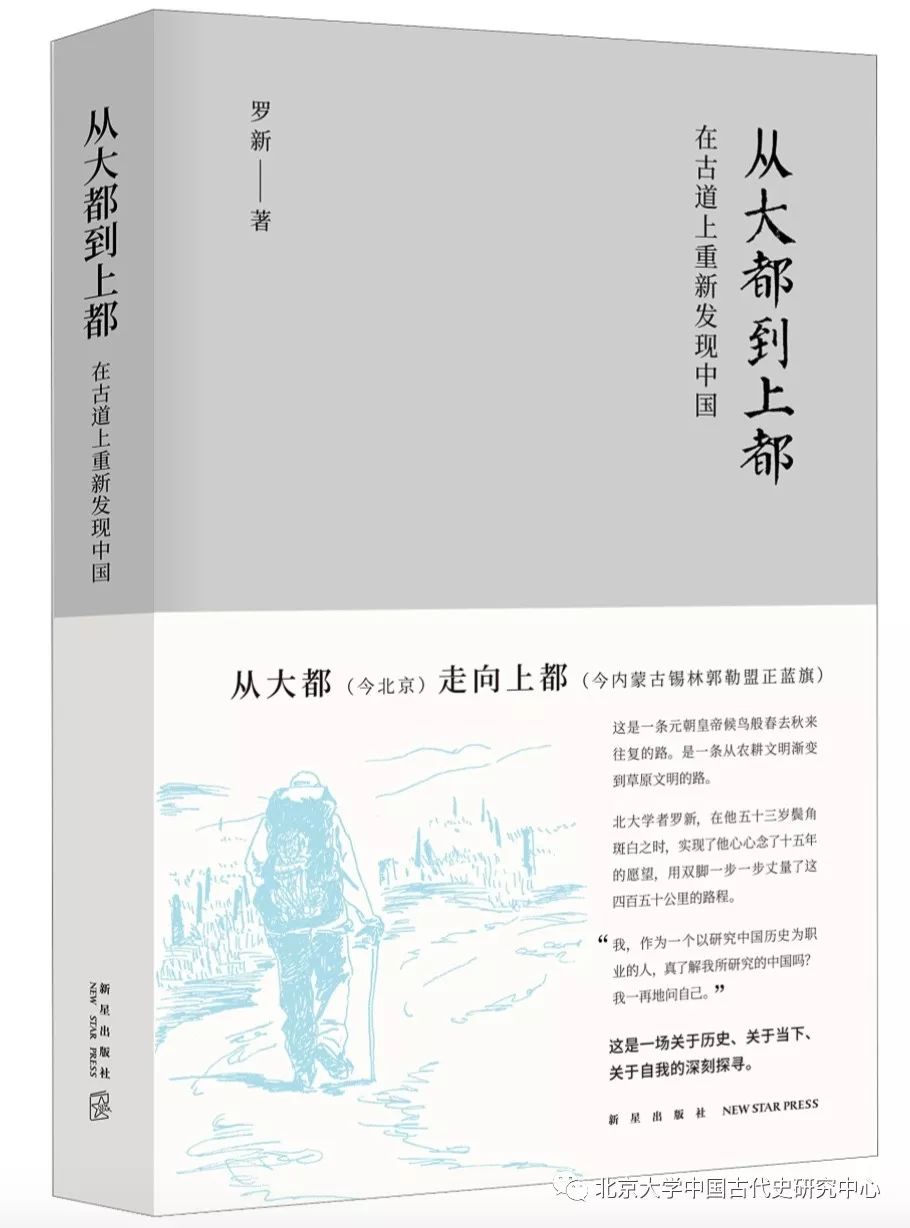

我要从大都走到上都。

我这样回答罗丰。本来说好我会和他一起参加定于六月下旬在撒马尔罕召开的一个有关丝绸之路历史考古的会议,但十天前我确定了新的计划,决定放弃中亚之行,并立即打电话通知远在银川的罗丰。他问我为什么,我说等你来北京见面再详细解释。这就是我的解释,我要从大都走到上都。

那是在蓝旗营的一家咖啡厅。傍晚,成府路如同流速缓慢的汽车水渠,汽笛和马达的喧嚣挤进门窗,似乎是要提醒人们,我们生活在一个多么不寻常的时代。在座的青年朋友惊叹:走去上都!得走多久呀!罗丰一点也不吃惊,大概因为我早就和他说过长距离行走之类的计划,还说过要从北京走到他所在的宁夏。他盯了我一会儿,说,嗯,你的身体可能受不了。我说,是的,可能受不了。他说,可能会受伤。我说,是的,可能会受伤。他问,你还是要走?我答,是的,我还是要走。他说,那么,我支持你。

罗丰是我这一代学者中几乎唯一的坚持不说普通话的,他那风味独特的固原口音在历史和考古学界非常有名,为许多人所乐于模仿。我多年前在无锡举办的一个唐史会议上认识他,那时我在某场报告中逃出会场,在休息厅闲坐,偶遇还非常年轻、有点腼腆却极有见识的他。固原口音不是障碍,因为他语速不快,言语清晰而稳定。那以后,我一直折服于他的冷静、睿智和博闻多识,而这种罕见的品质与他的固原口音似乎是不可分离的。如果有一天他忽然改说普通话了,也许他谈话的分量会跟着打些折扣。这就是为什么,当听到他用固原口音说“我支持你”时,我立即感觉到温暖和力量,如果他说的是普通话,大概就没有这么可信了。

友谊之于人生,有如同伴之于行旅。

2

从大都走到上都。这个念头当然酝酿已久。

十五年前的春天,我在读

傅乐淑《元宫词百章笺注》一书时,把一些感想贴到

“往复”网

BBS

上,向元史专家张帆(金轮法王)请教。虽然那场延续了好几个月的网上论学也留下来一些有意思的成果,比如后来张帆所写的《频婆果考——中国苹果栽培史之一斑》,但多半都是浅尝辄止,其中包括元朝皇帝每年往返于大都与上都之间的所谓辇路问题。

我第一次对元帝候鸟一般春去秋来的辇路感兴趣,开始于读朱有燉《元宫词百章》的第十三首:

侍从常向北方游,龙虎台前正麦秋。

信是上京无暑气,行装五月载貂裘。

“麦秋”见于《礼记·月令》,指四月下旬,小麦将熟之时。初夏天气,麦田渐黄,暑气已至,元帝遂循故事,自大都北幸开平(上都)。《元宫词》从宫女口中述元代皇宫故事,故有“侍从常向北方游”之句。傅乐淑笺注的重点在“龙虎台”,谓为元代著名捺钵,九月元帝南归大都,百官例得迎銮于此云云。

捺钵,又译为纳拔、纳宝、纳钵、剌钵等,原出契丹语。契丹语与蒙元时代统治集团所使用的蒙古语,虽然同属蒙古语族(

Mongolic

),但捺钵这个词应该是在契丹语中完成了被赋予皇朝制度意义的语义演化过程,因而为金人所承继,随后又进入蒙古语。《辽史·营卫志》说:“秋冬违寒,春夏避暑,随水草就畋渔,岁以为常,四时各有行在之所,谓之捺钵。” 宋人庞元英在《文昌杂录》里记他接待辽使时问捺钵的意思,使者回答:“是契丹语,犹言行在也。”由此庞元英得出结论说:“北人谓住坐处曰捺钵。”元帝巡行途中的宿顿之所,都是捺钵,比附为汉语的“行在”,是比较贴切、便于理解的。

上都与大都之间的交通道路共有四条,其中两条是驿路,但皇帝不走驿路,而要走专属性道路,即专为皇帝南北巡幸所开的道路,故称辇路。只有辇路上有捺钵。朱有燉《元宫词百章》第四十五首,又有“纳钵南来十八程”句,就是指两都间的辇路,这条辇路上的捺钵共有十八处,曰十八捺钵。傅乐淑《笺注》引元人周伯琦《扈从集》,把十八捺钵之名一一列出,当然准确与否还是有争议的。辇路又有两条,往返各走一条,由大都至上都走东道,由上都至大都走西道,此即《扈从集》所谓“东出西还”。驿路行者较多,记录也多,且前后各时代的继承性较强,因此比较清楚。辇路禁人行走,非扈从皇驾者不能亲行其地,而扈从者中长于文翰且留有记录的人更少,这些记录也主要是诗作,不足以反映路线细节,遂造成对辇路的认识颇多争议,至今仍有模糊不清之处。

我在往复

BBS

上和张帆讨论的时候,这个念头就萌生了:为什么不自己走一趟呢?可是不久我就把注意力放到北魏太武帝东巡碑以及由此碑引起的五回道考察中。再以后,时光岂止如梭。走辇路前往上都的想法如同都市夜空的星星,时隐时现。直到最近。

3

元代大都的名称,在源自汉语的“大都”之外,还有大概源自畏吾儿(即回鹘,今译维吾尔,

Uyghur

)语的

Khanbaliq

,

khan

是汗,

baliq

是城市,

Khanbaliq

就是汗之城,音译为“汗八里”或“汗八里克”。这个词在《马可波罗行纪》的各种西文译本里有两种拼写形式,

Cambuluc

和

Kanbalu

,所以这两种形式都常见于当时的西文文献。

此外,因为《马可波罗行纪》采用了蒙古语对中国的称呼

Cathay

(即契丹,《蒙古秘史》写作“乞塔惕”

kitad

,是蒙古语对辽国及后来的金国统治区域的称呼,延伸而至全中国),所以十六世纪从马六甲和菲律宾来到中国的西欧人长时期不知道他们所在的明朝,其实就是马可波罗所说的

Cathay

,当然更不知道明朝的首都北京就是马可波罗的汗八里。利玛窦

1598

年(万历二十六年)访问北京时,和来自中亚的穆斯林突厥人交谈,才知道北京原来就是汗八里。然而,直到

17

世纪末,西欧人所绘的亚洲地图上,大多还是在中国北部或东北部,分出一个国家叫

Cathay

,并标出它的首都叫

Cambuluc

(汗八里)。

不过必须注意的是,蒙古人只说“大都”、“上都”,

Khanbaliq

这个词可能并不为蒙古人所用,也就是说,并不是一个蒙古语词汇。如果蒙古语命名“汗之城”,那应该是

Khan Balagasu

吧。汗八里是包括畏吾儿在内的突厥语(

Turkic

)和伊朗语(

Iranic

)各分支语言人群所使用的,他们甚至到明代还用汗八里称呼北京。帖木儿帝国的统治者沙哈鲁(

Mirza Shahrukh

)派往明朝谒见永乐皇帝的庞大使团于1420年底到达北京,次年回国,记载此事的《沙哈鲁遣使中国记》的波斯文原本和后来的突厥文(察合台文)译本,都把北京记作

Khanbaliq

,可以算是一个重要证据。当初马可波罗一行进入蒙古汗廷时,他们的向导和翻译当然出自西域,随后在元朝居留期间,他们身边也应该一直都有翻译,这些翻译大概也都来自西域。这可以解释为什么马可波罗没有如蒙古人一样称大都,而是和西域人一样称汗八里。

和大都一样,上都在蒙古语里也没有别的词汇,只有音译。和大都不一样的,则是作为一座都城的上都是骤然出现的,因而在畏吾儿等西域人群里没有另外的命名,只好和蒙古语一样使用“上都”这个汉语词的音译。忽必烈称汗前以金莲川幕府所在地设开平府,称汗后建立两都制,以燕京为大都,以开平为上都。因为滦河上游流经开平城南,上都又获得滦京、滦阳等称呼,多见于诗词,但可能仅限于汉语。然而今日西方语言特别是英语中,上都的写法是

Xanadu

(以及在形式和词义两个方面都略有变化的

Zanadu

),虽语源还是汉语的“上都”,读音却已大相径庭(由两个音节变成了三个音节)。这是怎么回事呢?

根源仍在马可波罗。《马可波罗行纪》的老法文原版把上都音译拼写为

Chandu

,是基本忠实于“上都”本来读音的。随着这本奇书流传渐广,马可波罗对东方世界历史与风物的描述成为文学想象的宝贵资源,上都这座海市蜃楼般的远方都城开始出现在重要的旅行文学作品中。

英国旅行记作家与编撰者珀切斯(

Samuel Purchas, 1577-1626

)首先在

1614

年出版了简本的《珀切斯游记》,其中有关上都简介的部分,取材于《马可波罗行纪》,但上都的拼写改成了

Xandu

,这种改动可以认为是因为从法语进入了英语。珀切斯于

1625

年又出版了

20

卷本《珀切斯游记》

,其中第11卷有

对

上都的

详细

描写,

继续

用

Xandu

拼写上都。《珀切斯游记》所写的上都,虽然号称来自马可波罗,其实有相当的改写,文学性更强,这使

Xandu

这种拼写形式得以取代老法文《马可波罗行纪》里的

Chandu

而流行开来。

不过

Xandu

还是距离上都比较近。从

Xandu

到

Xanadu

的发展,要感谢二百年后一个重要的浪漫主义诗人和他的一篇脍炙人口的诗作。

1797

年英国著名湖畔派诗人柯勒律治(

Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834

)写出了英国文学史上的浪漫主义名篇《忽必烈汗》(

Kubla Khan

),收入他出版于

1816

年的一部诗集。在为这部诗集所写的序言中,柯勒律治描述了他创作此诗的过程。他说,

1797

年夏的某一天,正在阅读《珀切斯游记》的他,因治疗风湿病而服用鸦片酊之后沉沉睡去,在睡梦中进入了书中所记的忽必烈汗建于上都的花园,触景生情,吟诵出不少于二、三百行的长诗,醒后追记时,因访客打扰,只记下

54

行,这就是后来广为传颂、甚至被视为英国浪漫主义诗歌巅峰之作的《忽必烈汗》。在这首诗中,柯勒律治把《珀切斯游记》的

Xandu

写为

Xanadu

,不知是出于一种误读还是有意的创制。由于柯勒律治在英国文学史上的盛名及此诗的广泛流行,

Xanadu

不仅成为上都的标准译名,而且还具备了桃花源一般的特殊意义。这一语义演化过程,多少类似于香巴拉(

Shambhala

)向香格里拉(

Shangri-la

)的发展。

而且,在英语文学传统中,

Xanadu

(有时候也写成

Zanadu

)比

Shangri-la

更有古典气息,因而在流行艺术和大众文化中出现得更频繁。以

Xanadu

为题的文学和影视作品非常之多,使用

Xanadu

意象的更是不胜枚举。比如,电影《公民凯恩》里,凯恩的宫殿式庄园就以

Xanadu

为名。再比如,著名旅行作家

威廉·达尔瑞坡(

William Dalrymple

)

出版于

1989

年的《在上都——一次追寻》(

In Xanadu

:

A Quest

),记录

22

岁的他从地中海东岸出发重走马可·波罗之路,直至中国内蒙古的上都,在虚实两个层面借用了

Xanadu

的意象,可说是此书大获成功的因素之一。不止是大众文化。

2006

年,国际天文学联合会(

IAU

)决定把土卫六泰坦星(

Titan

)上的一个反射光较强的区域命名为上都区(

Xanadu Regio

),大概就是取其神秘难知的意思。

上都具有多重的意义。

4

上都位于今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗旗政府以东

20

公里处。在

1256

年忽必烈命刘秉忠兴建开平府之前,这里叫金莲川。金莲川是金世宗命名的。《金史·世宗纪》说金世宗于大定八年五月庚寅(

1168

年

7

月

6

日)下令“改旺国崖曰静宁山,曷里浒东川曰金莲川”。金代皇帝在这一带“清暑”,应该是继承辽代的传统。辽代的夏捺钵常在炭山一带,即《辽史》所谓“清暑炭山”、“猎于炭山”、“幸炭山清暑”等。炭山又名凉陉、陉头,在今河北沽源县境内,辽人称为王国崖,或写为旺国崖。可见沽源和正蓝旗之间的丘陵山地、河谷草原,正是辽金两代皇帝的驻夏捺钵所在。所以元初的王恽在《中堂事记》里说:“滦野盖金人驻夏金莲凉陉一带,辽人曰王国崖者是也。”

金莲川得名于盛开于河谷草原的金莲花。金莲花并不是莲花,而是一种

毛茛科植物,叶圆形似荷叶却小得多,花作喇叭形近似荷花也小得多,花色以黄、橙为主,故得金莲花之名。这种草本植物

喜凉耐寒,多生长在

2-15

摄氏度的湿润环境。乾隆年间由金志章、黄可润先后修纂的《口北三厅志》有这么一段描述:“花色金黄,七瓣环绕其心,一茎数朵,若莲而小。六月盛开,一望遍地,金色灿然。”这里说金莲花“七瓣环绕其心”,正是内蒙东部金莲花的特色,其他地方的金莲花花瓣较多,多至10-20片不等。金莲川一带的金莲花,花瓣较少,常见6-8片者。故《口北三厅志》概言而称七瓣。

我七年前的夏天到上都遗址,特别留意金莲花。上午看还包着花蕾,下午全都绽放,原野上金光耀眼,在湛蓝的天空下格外明亮,令人不由不想象当年满川黄色的动人景象。元好问有诗云:“灿灿黄金华,罗生蒿艾丛。野人不知贵,幽香散秋风。”黄金华,就是金莲花。元好问写的是五台山的金莲花,论川野之平敞辽阔,那是远远不及金莲川的。元人周伯琦《扈从集》云:“遍生地椒、野茴香、葱、韭,芳气袭人。草多异花,五色。有名金莲者,绝似荷花,而黄,尤异。”金代的赵秉文有诗云:“一望金莲五色中,离宫风月满云龙。”

然而我在上都看见的,更多的是大呼小叫的游客、喷着热气的大巴和飞奔来去的小汽车,以及为了游客而陈设的瘦马和骆驼。如果闭上眼睛,把这些你不想看见的都代之以牛车和羊群,以及骑马长歌的牧人,是不是就等于看见了往昔呢?元代萨都剌有描写上都的诗句:“牛羊散漫落日下,野草生香乳酪甜。”诗美如画,然而画卷离真实一定很远。

元代蒙古语里如何称呼金莲川?

传说元朝的亡国之君元顺帝妥懽帖睦尔(

Toghon Temür

,

1320-1370

)北逃以后,痛心大都与上都之不守,写下一首沉痛伤感的蒙古文长诗,见载于

17

世纪编纂的蒙古文史书《黄金史纲》和《蒙古源流》等,各书所载颇有异同。当然研究者并不相信这真是元顺帝所写的,但可能是时代并不晚的作品。这首诗的不同版本有两种较好的汉文译本,前者是朱风和贾敬颜的译本,见《汉译蒙古黄金史纲》(内蒙古人民出版社,

1985

年);后者是乌兰的译本,见《研究》(辽宁民族出版社,

2000

年)。两种版本的蒙古文原文都提到上都的

Shira Tala

(黄色的原野),即金莲川。乌兰说,今上都遗址一带的草滩仍称

Shira Tala

,因为长满了一种名为

Shira checheg

的花。

Shira checheg

就是“黄色的花”,也就是金莲花。可见元代蒙古语是用

Shira Tala

称呼金莲川的,即托名元顺帝的那首诗里所说的“我的美丽的沙拉塔拉”。

走去上都,就是走向金莲川。

5

现在研究大都与上都之间的交通路线,主要资料是元人诗文,但多数这类诗文的作者并不是作为扈从之臣往返两都之间的,他们走的是驿路而不是辇路。虽然辇路和驿路在一头一尾的两端是重合的,但中间一段差别很大。以扈从身份走辇路又留下了较详细记录的,只有周伯琦(

1298-1369

),他的《扈从集》收录了他在元顺帝至正十二年(

1352

)随顺帝巡幸上都又返回大都期间所写的诗和小序,是现在研究元代两都巡幸的学者要反复引证的。

周伯琦字伯温,饶州鄱阳(今江西鄱阳)人,以书法和文才名世,很年轻就积极向仕途发展,至正十二年以监察御史的身份随驾北巡。《扈从集》的“前序”说:“至正十二年岁次壬辰四月,予由翰林直学士兵部侍郎拜监察御史,视事之第三日,实四月二十六日,大驾北巡上都,例当扈从,是日启行。”《元史·顺帝本纪》于这年四月条只记“是月,大驾时巡上都”,没有具体日期,靠周伯琦的记录,才知道出发时间是四月二十六日(

1352

年

6

月

8

日),到达上都则是五月十九日(

1352

年

7

月

1

日),路上共走了

24

天。《元史·顺帝本纪》于同年八月条记:“是月,大驾还大都。”也没有记录顺帝离开上都以及返回大都的具体日期。据《扈从集》,顺帝于七月二十二日(

1352

年

8

月

31

日)“发上都”,“以八月十三日至京师”,也就是说,回到大都是

1352

年

9

月

21

日,路上共走了

22

天。

这并不是周伯琦第一次从大都到上都。他说他以前“职馆阁”(任职翰林)时,“屡分署上京”,多次往返于两都之间,然而因为不是扈从之臣,“但由驿路而已”,从未走过辇路。这次以监察御史的身份,职在“肃清毂下,遂得乘驿,行所未行,见所未见”。周伯琦对于这次扈从大驾的往返之旅是十分得意的,他说:“每岁扈从,皆国族大臣及环卫有执事者。若文臣,仕至白首,或终身不能至其地也。实为旷遇。”周伯琦以南士得任兵部侍郎和监察御史,是得益于元顺帝在这一年的用人新政,所以他说过去的文臣“或终身不能至其地”,不由不感慨自己得到这一机会“实为旷遇”。这可以解释为什么元人诗文叙及两都交通者不少,涉及辇路的却十分罕见。

以胡助为例。胡助(1278-1355),字履信,号纯白老人,婺州东阳(今浙江东阳市)人,曾两度任职翰林国史院编修。皇帝北巡上都时,他作为史官当然有责任也到上都,但他这样的官员要走驿路。胡助的文集《纯白斋类稿》里,收有多首描写驿路和上都风光的诗,其中有《怀来道中》,可见他走的不是辇路。文集里收有一篇《上京纪行诗序》,记胡助曾把50首纪行诗编成集子,可惜现在这个集子未能如周伯琦《扈从集》一样留存,集中纪行诗只散见于《纯白斋类稿》。

据《上京纪行诗序》,元文宗至顺元年(1330)五月“清暑上京”,时任翰林国史院编修官的胡助例当与其他翰林僚佐一起北行,但胡助因病拖到六月才和他昔日的学生、现在的同事吕仲实同行,“沿途马上览观山水之胜也,日以吟诗为事”,到了上都,“文翰闲暇,吟哦亦不废”。从上都南返大都时,胡助、吕仲实之外,又有两个翰林院同事加入(即胡助诗句所谓“去时两马行迟迟,回时四骑如飞驰”),途中“亦日有所赋”,积累了不少篇什。胡助说这些纪行诗“若睹夫巨丽,虽不能形容其万一,而羁旅之思,鞍马之劳,山川之胜,风土之异,亦略见焉”。

胡助所谓“睹夫巨丽”,是江南文士对塞北风物的观感。他在《龙门》里写道:“老病词臣逢伟观,吟鞭缓策不须挥。”伟观即巨丽,也就是他在《上都回》里所说的“秋光晴日殊可喜,向所未见今得窥”。对照周伯琦所说“行所未行,见所未见”,胡助和其他江南文士的诗文中都时有类似的惊诧和喜悦,尽管行旅的艰难困顿也实在难以掩藏。壮丽风景下的这种艰难困顿,毕竟远胜于在大都谋职时的穷困潦倒。胡助《京华杂兴诗二十首》的小序记他“待选吏部”之时,“贫不能归,尘衣垢面”,所以有“客况萧条处,春寒雪后天”、“而我独何为?寒斋守岑寂”、“孤灯耿残夜,危坐拂尘席”这样的诗句。比较之下,他去上都路上的诗明显较为亢奋、较为欣悦、较为阳光。在北方的山川间,他惊喜于“平生所未到”,因而“历历纪瑰伟,一见胜百闻”。

其实,胡助写大都的诗也颇有一些非常有趣的。比如他写大都的街道特别宽阔,是现在所谓多车道,即“天衢肆宽广,九轨可并驰”,骏马豪车驰过,卷起尘土飞扬,再来一阵大风,就是别样的风景了:“长风一飘荡,尘波涨天飞。”漫天尘土之下,是贵胄高门的得志和威风:“驰骋贵游子,车尘如海深。”再比如他写大都冬季湖水结冰:“北风吹海子,彻底成坚冰。”到了春天,厚厚的湖冰日渐消残,胡助的诗句表现出他对这一景象的细致观察:“春阳一以转,冻解闻裂声。”冰面以下很深的地方传上来的炸裂声,让诗人预感到春天的消息,真是寂寞的写照。胡助还有一首诗写春天的大都城,除了宫花红影、野草绿痕,还有春雨制造的行路障碍:“春巷一宵雨,天街三尺泥。”这样的诗句,秒杀一切对古代帝都的浪漫想象。

胡助走驿路去上都“睹夫巨丽”那一年,是53岁。周伯琦扈从大驾走辇路去上都那一年,是54岁。照那时候的标准,他们都是老人了。

正是我现在的年龄。

6

我很喜欢的一本书,美国作家约翰·斯坦贝克(

John Steinbeck

)的《同查理一起旅行——寻找美国》(

Travels with Charley, in Search of America

,

1962

)的卷首语是这样写的:

我幼小之时一心向往远方,大人说成长会治愈这种心痒。当岁月的流逝证实我已长大成人,他们开的药方又变成了中年。等到了中年,他们又说再大一些我就会降降温。现在我已经58岁了,也许他们还会说,年老了就好了。从来就不见效。轮船的四声鸣笛总让我汗毛直竖,踮起脚后跟。飞机掠过,发动机轰鸣,甚至马蹄敲击路面的声音,都会令我浑身战栗,口干眼燥,手心发烫,令肠胃在肋骨编织的牢笼里涌动翻腾。也就是说,我没有长进。换言之,本性难移,一旦做了两浪汉,终身都是流浪汉。恐怕此病已无药可医。我写这个不是为了指导别人,只是为了提醒我自己。

当心神不宁的病毒控制了一个不羁之人,而且离开此地的道路显得那么宽阔、笔直和甜蜜之时,受害人必须首先找到一个出发的由头。这对一个实际上的流浪汉来说毫不困难,他有现成的百千条理由供他挑选。接下来他得制定旅行计划,确定时间、地点、方向和目的地。最后,他得实施他的旅行。怎么走,带什么,待多久。这个过程总是千篇一律、恒久不变的。我写这个是为了提示流浪汉国度的新来者,如同刚刚触及他们崭新罪恶的青春期少年一样,不要以为那是他们发明的。

一旦行程被设计、被准备、被实施,一个新的因素就会进来掌控一切。每一次旅行,每一次远征,每一次探险,都自成一体,迥然不同于其他旅程,各有自己的人格、气质、个性和独一性。一次旅行就如同一个人,没有两个人是同样的。所有的详细计划、安全措施、严密监控和强力实施,都无济于事。挣扎多年以后,我们明白了,不是我们成就了旅行,而是旅行成就了我们。专家指导、行程、预订,一切井井有条的安排,在旅行的特有人格面前会撞得粉碎。只有体会到这一点,撞了南墙的流浪汉才能放松下来,随遇而安。只有这时,一切困扰才会烟消云散。在这个意义上,旅行就好比婚姻,如果你以为你能加以控制,那必定大错特错。说完了这些,我感觉好一些了,尽管只有那些切身体验过的人才能够理解。

真正打动我的,是斯坦贝克在该书正文第一段的这段话:

多年来我在世界许多地方旅行。在美国我生活在纽约,有时沉浸在芝加哥和旧金山。可是正如巴黎之于法国、伦敦之于英国,纽约早已不能代表美国。因而,我发现我对自己的国家不再了解。我,一个写美国的美国作家,靠记忆工作,而记忆说得好听点也就是一个有毛病的、扭曲变形的蓄水池而已。我已很久没有听到美国人的言语,没有嗅到青草、树林和下水道的气息,没有看到美国的山水、色彩和亮光了。我只从书本和报纸获知变化。更糟糕的是,我已经有25年未曾感受到这个国家了。简而言之,我正在写着的,恰恰是我所不了解的,在我看来对一个所谓的作家来说这就是犯罪。

那么,我,作为一个以研究中国历史为职业的人,真了解我所研究的中国吗?我一再地问自己。

斯坦贝克这本书的非虚构诚实度受到许多研究者的质疑。他自己的长子就说, 1960年的这场环美旅行的真实动机,其实是因为斯坦贝克自以为即将死于心脏病,而不是他探寻真实美国的高尚理想。不过对我来说,即使斯坦贝克是在事后制造了这个光彩夺目的动机,他提出的问题依然有冰冷刺骨的寒意。我了解自己所研究的这个中国吗?到了我这个年纪,一切希望、梦想、信心和理想都被“雨打风吹去”,只剩下难以言说的无奈、郁结、愤懑和迷惑。是啊,我了解自己生活于其中的这个社会吗?我所研究的那个遥远迷蒙的中国,和眼下这个常常令我大惑不解的中国,究竟有什么样的关联呢?