记得早先少年时

大家诚诚恳恳

说一句 是一句

清早上火车站

长街黑暗无行人

卖豆浆的小店冒着热气

从前的日色变得慢

车,马,邮件都慢

一生只够爱一个人

从前的锁也好看

钥匙精美有样子

你锁了 人家就懂了

——木心 《从前慢》

不可否认的是我们生活在前所未有的“超速时代”,有一种三四百年的演进被装在三十年里的压迫感。

这样前所未有的体验必然会让我们感觉遗失了一些东西,比如说近年来“仪式感”这个词语的流行:

春节越来越没有“年味”是缺少了“仪式感”;

生活越来越“不幸福”是没有“仪式感”;

……

在单读 Classics 阅读计划群里,

我们也讨论到了“仪式感”:

《南瓜花:士兵的故事》以色列作家马蒂·弗里德曼 著

从一本书中偶得一段金句,并笃信之,算不算是一种“仪式感”?

古人读书,讲究焚香沐浴、品茗闲吟;

据说,鲁迅先生阅读之前总要先洗一下手。

是的,我们这篇文章打算聊聊阅读的“仪式感”。

在详细探讨这个问题开始之前,我们很有必要借助群友的讨论,厘清一下“仪式”这个概念:

仪式源自敬畏自然的祭祀,在科学昌明的今天上述行为学、社会学都对仪式的进行了“去魅”。德国心理学家辛格霍夫对仪式的解释更接近我们生活的状态,

“在我们社会之中,有规律的重复且有象征意义的社会活动,其实都是仪式

”。

《我们为什么需要仪式》德国心理学家洛蕾利斯·辛格霍夫 著

但回到人间,在生活层面上,当我们在谈仪式感的时候,更多的是一种私人的感受,如果试图做一种联接是这样的:

如果说仪式感是无趣的生活中一次意外,面对意外我们总是既敬重又兴奋。

我们的人生不就是诸多意外造成的吗?这样说来,阅读的仪式感是否也属于一次意外?

在中国古代,读书是与圣贤交流,达成“三不朽”(立德、立功、立言)功业的唯一通道。自然

“入学礼”就与成人礼、婚礼、葬礼并称为人生四大礼之一。

古代儿童一般四至七岁入私塾读书,称之为“开书”、“破学”或“破蒙”,根据《礼记》和《弟子规》而流传下来的“开学仪式”则历经千年未改。通常的“开学仪式”包括正衣冠、行拜师礼、净手净心、朱砂开智等内容。

在西方,随着印刷报纸的普及,

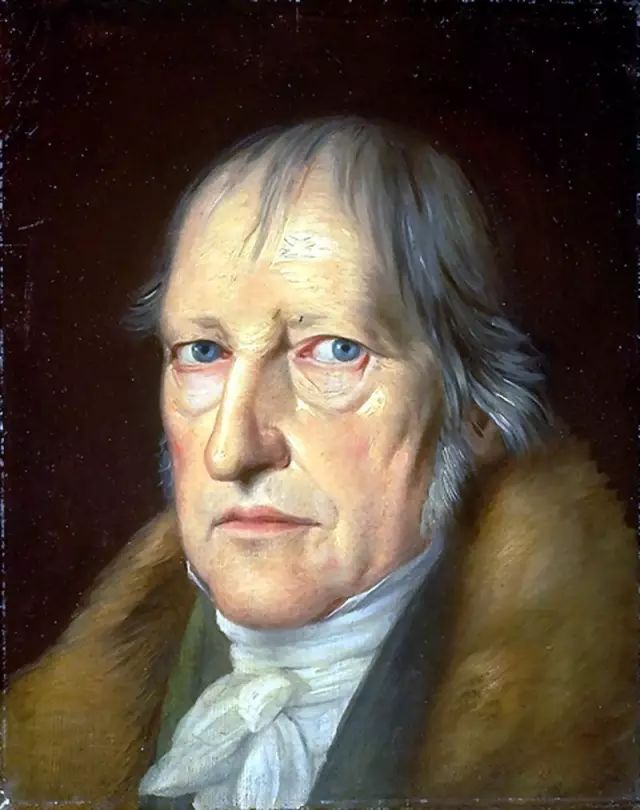

黑格尔曾经将读报行为当作现代人晨间祈祷的代用品,估计如果黑格尔来到现在,一定惊奇每个人都低着头、不动声色地盯着闪闪发亮的手机,也一定很想赋予它某种代替宗教祷告的神话意义。

黑格尔(1770—1831)德国古典哲学家,建立了世界哲学史上最为庞大的客观唯心体系 ,著有《逻辑学》《精神现象学》等。

追求仪式感的心理恐怕会一直延续,直到我们看不到的将来。

古代的入学礼已不再传承,所以说

追求仪式感的形式总是嬗变的。

2016 年 4 月 18 日,中国新闻出版研究院发布数据 2015 年我国成年国民图书阅读率为 58.4% ,数字化阅读方式的接触率为 64.0% 。数字阅读首次明显超过了纸质阅读。

我也举个例子,数字阅读普及的今天,阅读纸质书籍就能变成一种仪式感。

大胆设想一下,如果有数字阅读真正取代纸质阅读的那一天,恐怕那时候的仪式感是将数字阅读器电池充满?阅读前将屏幕擦拭干净……

汉娜·阿伦特在论及纳粹给道德所带来的冲击时说:“这看起来仿佛说明在一个高度文明化的国度中道德彻底崩溃的那一刻,道德开始显现出这个原初的意义,即一系列的风俗、习惯和礼貌,将风俗换个面貌,和改变一个民族的餐桌礼仪一样,并没有多少困难”。

汉娜·阿伦特(1906—1975)美国政治理论家,主要著作《极权主义的起源》《人的境况》等

这段话套用过来,也可以说,我们通过仪式所追求的仪式感也“和改变一个民族的餐桌礼仪一样,并没有多少困难”。

另一个不容忽视的事实是,知识的普及已经使得阅读的门槛越来越低了。

当越来越多的人开始具备阅读的能力,所谓的传统意义上的阅读、学习的仪式感一定会被稀释掉。

仪式感有时也来源于一种独特的占有或自我认同,小众的东西一旦流行开来,多半那些小众的爱好者会有一种心爱的礼物被抢走了的委屈感。

“这个世界上,禁锢有很多种方式,有时候,是人惧怕自己的思想,在自身言论与信仰相左的状态下生活;有时候,是人惧怕思考本身,软弱的自己与主流意识形态合谋剥夺了他的话语权,他被裹挟着生活而不自察。”

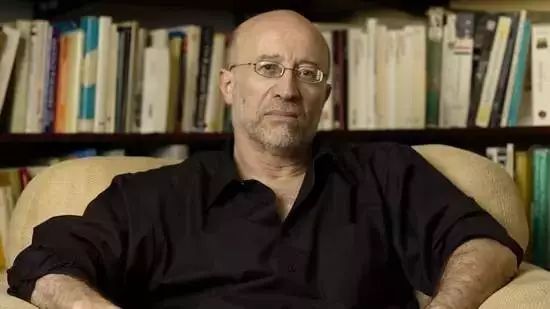

美国历史学家托尼·朱特如是说。

我们是不是也被自己强行追逐“仪式感”所禁锢了呢?

出生英国、求学英法、定居美国的历史学家托尼·朱特是研究战后欧洲历史最重要的学者,著有《战后欧洲史》

阅读本没有任何意义,或者说对于每个人的意义都不同。

赫尔曼·黑塞说过,世界上任何书籍都不能带给你好运,但是它们能让你悄悄地成为自己。

如果非要强行给阅读赋予一定的目的性的话,大约一种是世俗功利的,另一种是精神愉悦的。

我们知道,之前提到的古代入学仪式对于大多数读书人来讲就是一种形式,在普遍的士林之中,读书的真义也就意味着“黄金屋”“颜如玉”。

读圣贤书所谓何事?发出这种疑问的,也只是少数士大夫的困惑。

目的不同,人们对待阅读的态度就会不同,有人将阅读比作不可或缺的一日三餐,也有人将阅读比作偶尔一顿的大餐,还有人比作休闲美味的饭后甜点。

这当然不存在高地之分,

曾经看过一篇很是“成功学”的文章《你一年花费在社交媒体的时间,能让你读上 200 本书》作者查尔斯·朱引述美国股神巴菲特在回答旁人询问他成功的秘诀时,指着身边的书本说:“每天读 500 页这些。这就是累积知识的方法。它不断叠加,如同复利( compound interest )。所有人都可以办到,但我确信没有多少人愿意……”

当然没有多少人愿意,

我们处在一个泛功利化的时代,从小我们所受到的教育,周遭的社会氛围总要把任何事情套上效率、结果等人为的枷锁。

而任何事物一旦要作为一种考试或者进阶的手段,哪怕是饕餮盛宴也会瞬间索然无味。

这其中还有一种悖论:仪式需要长时间规律的行为,而仪式感却旨在打破庸常的规律。

任何抽象意义都经不起时间的切割分解。