提示

:

点击上方

"

网剧帮

"

↑

与互联网影视人在一起

【每一条微信直击网络影视产业】

2010那年,马邦德让子弹飞出了一片火爆;2014年,马走日跌落神坛,离地狱只差一步之遥。不论好坏都经历过的姜文,也不知道为什么,唯独看上了

张北海的《侠隐》

,让这部读完有点寡淡的作品作为自己“

北洋三部曲

”的终章,毕竟书中文风和姜文的风格完全不在一个世界。

这部作品究竟讲了些什么?姜文的改编和原作有哪些不同?原作作者张北海又是何方神圣呢?

书中主角太行派李天然的复仇,是用的火枪,而不是像电影中彭于晏那样用一身功夫,书中的李天然甚至还会从背后偷袭,即便书名有个“侠”字,他的种种做法也让自古以来的“

侠气精神

”略显出了

卑鄙的一面

。

可自从抗日战争全面爆发,

“卑鄙”占领高地

,不论是北洋还是北平,都跟着祖辈留下来的规矩一块消亡了,“侠气”不在,李天然只能顺势而为从孤胆英雄变成一个执行任务的人。这一切就像《邪不压正》里的姜文的自嘲“

穷途末路

”,心酸的表示把希望放于天地,

听天由命

吧。

一、 超越武侠的文化小说

《侠隐》

这部小说看上去特别武侠,但其实它并非传统典型的武侠小说,它更像是一本风土民情志。里面对于江湖、武功、门派的描写无甚特点,但直指民国北平的那股乡愁却是化不开的浓郁。主要讲述了

青年侠士李天然

,为寻找师门血案元凶,深入古都的胡同巷陌的故事。

在《侠隐》中,天赐大仇的李天然,大多数的时候就像个散淡的闲人一般,不常见他身上的义愤填膺,也没见他眼里喷薄而出的血海深仇。

很多时候,李天然要么在屋顶穿房过院要么就在胡同里走街串巷。

小说对老北京的描写味道醇厚,细节精确。可以说张北海笔下的北京,是“

老百姓的清平世界,有钱人的天堂

”,

现代与传统、市井与江湖、最中国与最夕阳、最平常与最传奇统统合为一体,创造了一个理想的城市

。真正的老北京早已消亡,可张北海却用他的文字使它复活,活得

栩栩如生

。

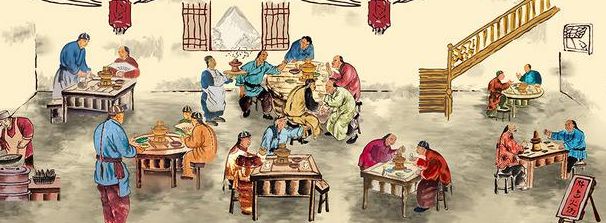

从富贵人家的大宅子到寻常人家的四合院,从雍和宫到大栅栏,1936年的北平如画般事无巨细的展开,尤其是文章中对食物的描写,更令人欲罢不能。比如对冬天不可缺少的烤肉,来了一段极具画面感的描写“他带罗便丞下了院子,站在火盆那儿,教他先用大筷子把葱丝和香菜放在炙子上垫底,再把羊肉拨到上头,翻了翻,六七成熟,再把碗里的汁儿往上一浇,再又拨弄了两下。烤得肉嗞嗞冒着烟。李天然一下子全捞进了碗,一只脚踩在板凳上,另一只立在地上,‘来,吃吧!’”

这段烤肉和我们现在吃的烤肉可大不相同,它极其讲究的需要一张超大的桌子,然后再在桌子上弄上个大火盆架好大铁板,整套装备备齐,是为“炙子烤肉”。

你要是问吃个烤肉而已,和“武侠”有什么关系?当然有,仔细想想,想吃肉的人为了要夹到一块肉,必须要一只脚踩在长条凳子上,一只手拿着长筷子,另一只手拿着调味碟。外面套着长衫的,必须将长衫脱下,将袖口挽起来,穿着西装的,必须将西装领带一一脱开解下,否则领带衣服要是被火盆里的火烧着了,可是没有人赔偿的。如此费劲费心思的吃法,老北京人把它叫做“武吃”。而21世纪的现代人吃烤肉,有时只需坐在桌子旁等着师傅烤好端过来,这叫做“文吃”。

这一武一文的不同之处,很好地体现了“武侠”世界中即将下线的“武”字

。至于“

侠

”嘛,则在“

酒

”里见真知。过去的老北京约人喝酒,可不像现在这样随便去个酒吧喝完走人,他们是一定要去有大酒缸的酒馆。这种酒馆里的桌子,就是一个超大型酒缸上面铺一块木板子,来喝酒的人围坐在酒缸旁欢快畅饮,这种不羁风貌才尤为适合侠客。

很明显,在张北海的眼中,如此充满侠气的吃吃喝喝,也是“侠”的另一面

。以至于李天然最后杀了日本特务后,第一感想居然是“舒服极了,比饿了吃碗西红柿炸酱面还过瘾,只是又想细嚼慢咽,又想一口吞吃半碗。”

类似这样的对食物对北京的描写在文中很多很多,看多了不免也会有些拖沓,一部分读者看完以后表示张北海根本写不了“武侠”,武侠的世界就应该像金庸像古龙那般快意恩仇。可在我看来,

张北海让侠客大隐隐于市,是其用心的特殊之处

。

话又说回来,张北海13岁就和家人搬去了台湾,从台湾师大毕业之后又去了美国,一个华侨对北京的记忆还停留在童年时期,他在书中对北京的所有描写,不论是风貌亦或是政治局面,都是靠他翻资料加想象写出来的,

对北京唯一有真实记忆的,除了“吃”之外,貌似也没有了

。

虽说“吃”这个因素难登武侠界的大雅之堂,但无论是战乱时分还是和平年代的任何时期,

“吃”总归是断不得的

,不“吃”日子又如何过下去呢?虽然低微,切入点颇偏,可那大大小小的食物里也藏着北京的魂。

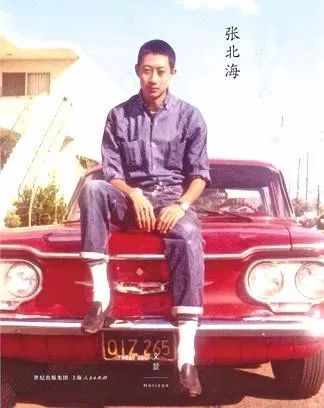

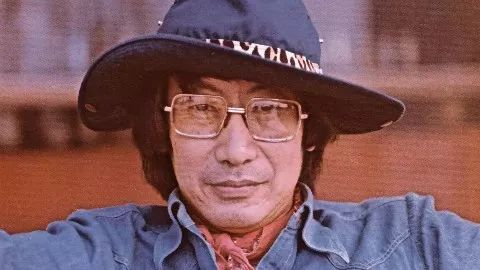

二、 雅痞学霸张北海

其实当你真正读完《侠隐》,你不会发觉作者在童年还不怎么懂事之时就离开的平津。七七事变发生的时候,张北海的父亲张子奇是天津的电话局长,后头被日本人盯上。日本人绑架了张家兄弟姐妹逼迫张子奇加入伪政府,顺便交出英租界的电话局。英勇的张子奇不受威胁,把孩子们都送去了租界的外国学校,只可惜

“珍珠港事件”

爆发后,英国和美国对日本宣战,英租界最后也成了日本人的领地。走投无路的张子奇在1942那年,举家前往台湾逃难。

在台湾,张北海度过了自己思想最为复杂,感情最充沛的少年时代。长大后他曾说过

自己相当讨厌五十年代的台湾

,不论是时代风气还是教育体系都太过于保守。日本的权威加大陆的传统,压得张北海这样一个受过西方教育的人喘不过气来。

在学校,他喜欢和女同学聊天甚至开玩笑,还和女生一块儿吃饭。上课也闲不住,热衷于向老师提问,和老师搞辩论。一个学期过去他的成绩倒还算优异,可就是品行方面不及格还被学校开除。辍学在家的张北海过得惬意极了,整天写写日记,打球钓鱼,还看电影,张子奇觉得儿子可不能这么散漫下去了,便让中国著名作家叶嘉莹过来给他做私人教师。

可以说张北海能有深厚的国文功底,多亏了叶嘉莹。这是完全令人意想不到的,更令人想不到的还有张艾嘉居然是他侄女。

1962年张北海为了逃开台湾那压抑的氛围,去了洛杉矶南加州大学念文学专业

。到了美国之后念完硕士又去读博,读到一半放弃,去了加油站、花店做零工,这就是张北海的青春岁月。

当时60年代的美国,嬉皮士、摇滚、黑人民权运动、女权运动、性解放运动让全美人民沸腾不已,这些所有对张北海来说“简直是震撼”!

1971年,中国在联合国的席位合法恢复,当时联合国还缺一个英汉翻译,张北海突出重围,在上万人的竞争中拿下了这个职位去了纽约,把这份工作做了一辈子。在纽约生活了几十年的张北海工作之余也会写很多关于纽约的文章。

60岁以前他专心写作发生在自己身边的人和事,以敏锐的观察、幽默的笔调描绘美国社会。在

《美国:八个故事》《人在纽约》

等书中,他从小处着手,描写从纽约地下铁、牛仔裤到摇滚乐等小事。60岁以后,从联合国退休,张北海的写作对象从纽约转到北京,从现代美国社会转向20世纪30年代的中国,

写作体裁从散文转向了武侠,

他花了

6

年多时间,写出自己的第一本武侠小说

《侠隐》

。

在开始写《侠隐》之前,他回过几次北京,后来在书中借

李天然

的口吻说出“

北平不是我的家

”,就像几十年后重回北京的张北海,北京也不是他的家,他只不过是个游客,在北京走走逛逛吃吃喝喝然后做做梦。这个梦就是《侠隐》,一场关于北京的大梦。

后来这个梦被侄女张艾嘉卖给了姜文,打开了《侠隐》由梦境变为现实的大门

。

三、 《邪不压正》无关张北海,就像《侠隐》无关姜文

2007年,《侠隐》在内地出版后,曾出现十多个制作方想要买下版权改编成影视作品。但张北海是2015年才学会使用智能手机,他无心应付这些制作方,便把委托权交给了张艾嘉,后来张艾嘉把《侠隐》交付给了姜文,在这之前张北海连一部姜文的作品都没有看过。

了解姜文之后,张北海评价姜文是一个敢于冒险的导演,把《侠隐》交给他挺放心的。而姜文看中《侠隐》不是被复仇所吸引,而是被里头贴近自己童年的老北京给彻底迷住,那种辉煌的破败感令人心动。这种心动的感觉在《邪不压正》中体现得淋漓尽致,

周韵身后斑驳的红墙

,

彭于晏在屋顶上飞檐走壁

,等同于姜文小时候在部队大院时的上房揭瓦。

可如果看过原著又看完电影之后,你会发现两者之间的气质差别甚大。原著中的李天然是一个心事重重的人,25岁的青年却有一颗50岁的心,18岁除了他全家惨遭灭门,死里逃生去了美国,整容后回北平又赶上了乱世,一心报仇的他活得小心翼翼如履薄冰。在电影中,李天然成了一个肌肉结实、阳光自信的大男孩,和原本内敛压抑的李天然

截然相反

。

另一位男主姜文扮演的

蓝青峰

,在原著中有点像《让子弹飞》里的张麻子,有点神秘色彩,参加过辛亥革命还去日本留过学,在冯玉祥手底下做过参谋,和李天然相遇时,他是北平势力很大的民族企业家。在书中他的出场次数很少,但到了电影里,蓝青峰已然变成了整个事件的

幕后操控主导者

。

除了以上两点,其实不管是《侠隐》还是《邪不压正》,都在用自己主观的方式表达出“

曾经的北平

”,张北海的北平,前面说过是靠游子回归后,用双腿和味蕾重新亲密起来的故乡。但对于在北京土生土长的姜文来说,他还原了一些更为宏达的东西。原来他在参加访谈时就说过,

要把梁思成哭着喊着要保护的老北京给还原出来,所以我们才在电影中看到了大片灰色平房,以及能走路能骑车的房顶

。