作者丨吴燕

摘自丨《天朝坠落的18个瞬间》,

远流出版社

就在大清国开始执行留美幼童计划时,在一海之隔的日本,留学也已成为学习西方的一个重要途径。

派留学生出洋,日本比中国早了十年。早在明治维新之前的1861年,幕府即派人到荷兰学习海军。明治维新后,日本出洋留学的人数更是呈直线上升。

在中国第一批幼童出洋的前一年,1871年,日本派出以大臣岩仓具视为首的政府代表团,用近一年的时间,访问世界各国,学习欧美先进制度。与他们一同出国的,就有59位留学生,其中甚至有5名女孩。出发前,明治天皇还亲自接见了7岁的津田梅子,对她慰勉有加。日后,津田梅子成了日本第一所私立女子高等教育机构「女子英学塾」的创办者,开了日本女子高等教育的先河。

短短几年间,日本留学生的数量从1869年的50人、1870年的150人,很快攀升到1873年的上千人。而到此时,中国才只向美国派遣了两批幼童,共60人。

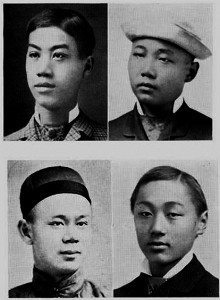

1872年,抵达旧金山的部分留学幼童合影

在当时,兴国必先兴教,这种认识已经成为了日本全国上下的普遍共识。于是,

在大量派遣留学生出洋学习的同时,日本还大力把美国的教育制度整体移植到日本。

巧合的是,日本驻美国公使森有礼在美国请教的人,就是帮助容闳安排中国幼童的康乃狄克州教育局局长诺索布(Birdsey Grant Northrop)。诺索布写信给包括若干着名大学校长在内的教育专家,搜集教育制度的资料,这些资料由森有礼翻译成日文,以《文学兴国策》为名,经天皇诏准颁布,在全日本实行。

1872年,日本正式颁布近代第一个教育改革法令《学制令》,对各级学校教育和全国的教育行政管理做了明确规定。小学作为初等教育,成为强制性教育。学校向一切人开放,讲授以西方新知识为基础的实际学科。

在日本的教育改革中,师范教育尤其引人注目。1871年,日本文部省成立不久即创办了东京师范学校,在千方百计从美国请来师范学校教师的同时,也引进了各种新的教学方法、教材和教学设备。而次年颁布的《学制令》更是将设立师范学校放在仅次于建立小学的重要地位。师范学校在为日本的教育改革培养了大量教师的同时,更成为宣传现代教育的示范学校。

伴随着近代教育制度在日本的逐步确立,这个小小的岛国也创造了当时亚洲最高的就学率,而国民素质也在这种强制性教育推进的过程中得到大幅度提高。现代教育让日本踏上了通往近代国家之路。

就在日本正在现代教育之路上大踏步前进之时,中国的留美幼童鸡圈却在一片风雨飘摇中苦苦支撑。正当幼童们如飢似渴地吸收着异域的文化和文明时,意想不到的事情发生了。

1879年(光绪五年),经由陈兰彬推荐,吴子登继任出洋肄业局委员。吴子登是清朝翰林中最早能看懂英文的人,并曾在驻外公使馆工作过两年。美国报纸曾评价此人「属于中国那些少数的,但正在增长的共和派」。可是,

作为一名传统士大夫,吴子登对留美幼童的态度却与容闳等人截然不同。

在现存的留美幼童出国时的照片上,我们可以看到,他们身着长袍马褂,头戴瓜皮帽,脚穿白布袜,足蹬白底黑布鞋,脑后拖着一条辫子,一副标准的中国官僚士大夫正装。可是,这些幼童到了美国不久,就很快适应了环境。他们大多数人都剪掉辫子,脱下长袍马褂,穿起了西装。

在中国,衣冠服饰一向被视为礼仪大节,是华夏文明中所谓「衣冠之治」传统的体现。辫子和长袍马褂,乃是堂堂天朝的标志,岂能轻易变更?在吴子登看来,这决不仅仅是衣着的变化,而是一种离经叛道的表现,因为他们几乎已经不再把自己当作「天朝大国」的臣民了。吴子登为此忧心忡忡,他在给朝廷的奏折中,曾极言幼童在美国的种种危险:

学生在美国,专好学美国人为运动游戏之事,读书时少而游戏时多。或且效尤美人,入各种祕密社会。此种社会有为宗教者,有为政治者,要皆有不正当之行为。坐是之故,学生绝无敬师之礼,对于新监督之训言,若东风之故耳;又因习耶教科学,或入星期学校,故学生已多半入耶稣教。此等学生,若更令其久居美国,必至全失其爱国之心;他日纵能学成回国,非特无益于国家,而且有害于社会。

如此严厉的批评,绝非是危言耸听,实代表着一股强大的反对势力。它很快就在清廷得到了很多守旧派的支持。

几位「留美幼童」在1876年拍摄的照片,从中可以看出,经过短短的四年时间,在他们身上发生了多么巨大的变化

其实,剪辫易服的事情并不仅仅发生在留美幼童身上。当时的日本留学生也几乎都有过同样的举动。然而,我们却没有看到日本官方对留学生服装和髮型有过任何的批评。这也许是,在当时的日本人看来,衣冠服饰只是作为一种习惯,完全不值得大惊小怪。何况,那时有那么多重要的国内矛盾和国际问题需要尽快解决,谁还顾得上这件微不足道的小事呢?

然而,围绕着幼童剪辫易服所展开的争论,却深深地影响了大清留美幼童的结局。这再一次证明,

同样是向西洋派遣留学生,中国所背负的传统思想文化包袱远比曾经接受过中国传统思想文化影响的日本要沉重得多,

因而向欧美学习的步履也就缓慢得多。在传统和西化之间,中国人的抉择十分艰难。

1881年(光绪七年)初,吴子登借口幼童「腹少儒书,德行未坚……实易沾其恶习」,建议清政府从速解散「选带幼童出洋肄业局」,撤回全部留美幼童,并声称:「能早一日施行,即国家早获一日之福。」

对此,容闳据理力争,反驳吴子登的不实之辞。可是,作为出洋肄业局的宣导者,容闳从肄业局诞生之始便一直是副将,这从一定程度上反映了朝廷对他既信任又保留的态度,也无疑使他在争论中处于下风。

正当吴子登与容闳在留学一事上分歧日甚之时,中美关系也出现了恶化,美国甚至出现了一股排华浪潮。按照留美幼童的培养计划,不少留美幼童在高中毕业后应该进入美国的军事院校学习。然而,美国政府并未应允清廷的这一要求,与此同时,却接纳了日本学生进入军校学习。

就这样,

在保守派的攻击与美国排华浪潮的两面夹击下,清政府做出了中止幼童留学的决定。

容闳虽然百般努力,也未能挽救这场危机。1881年7月9日(阴历6月14日),他在一封写给朋友的信中说:「肄业局结束了!」

1881年9月6日(阴历闰7月13日),对留美的中国幼童来说,是一个极为悲愤和忧伤的日子。清廷决定招回幼童,幼童们被迫中断学业,全数「遣送回国」。其时,大多数人学而未成。60多人中断了在大学的学业,许多人还在中学学习。120名幼童中,真正完成大学学业的只有詹天佑、欧阳庚两人。

1881年,94名幼童们分三批离开美国。然而,当这些离家数载的孩子们重又踏上故国的土地时,他们看到的不是亲人的笑脸,而是被看作「异类」,受到怀疑,甚至敌视。他们由士兵们押送到一所早已被废弃了的年久失修的书院,居住在污秽不堪的屋子里,数天后被草草地随意分配了工作。例如,学工程的詹天佑却被派往广州教英语。

匆匆作别的留美幼童们就这样开始了他们在祖国的生活。那是一段令幼童们难忘的日子,也是这些黄皮肤黑眼睛的年轻人重新被故国接受的过程。

在幼童们回国之初,他们所有人的月薪均为四两银子,仅相当于职员中做苦力的报酬

──无论是大学毕业还是读大学时获奖者全无例外。而他们所面对的更大问题则是对其能力的怀疑。

然而,这批留美幼童毕竟已经经受了西方文化的洗礼,无论眼光、见识还是能力,都堪称出类拔萃。虽然经历了种种磨难,但到二十世纪初,他们大多已经在自己所在的行业里取得了相当可观的成就,甚至成为举足轻重的人物。

詹天佑纪念邮票

他们中间,有中国人自己主持修建的第一条铁路的总设计师詹天佑,有清朝外务大臣梁敦彦,有中华民国第一任总理唐绍仪,有1904年世博会中国馆副监督黄开甲,还有甲午风云和中法海战中慷慨捐躯的将士。

这群留美幼童的故事,仍在此后的历史中不断流转……..