“遇友轩”温暖复原,照亮回家的路

白塔寺地区原住民 雪儿

2018.10.

提到茶馆,您是不是想到了苏式茶馆的评弹,说唱细腻,吴侬软语娓娓动听;是不是想到了蜀式茶馆散漫休闲,边喝茶还边打着麻将;是不是想到粤式茶馆里里外外古香古色,配合瓦鼎陶炉,文火红碳,从晨曦降临的早茶、烈日炎炎下的午茶喝到夜幕笼罩中的夜茶……看过老舍《茶馆》的人,对北京茶馆文化应该是记忆犹新的。老舍笔下那个称之为“小社会”的“大茶馆”,一处最具特色的社会消闲场所,一方不大的场子却包容吐纳着大千世界的纷纶时序。在有限的空间,日复一日地消融悠悠的时光和简单而又繁复的生命,迎送岁月的来去,并掠取世间的人生百态和万象风情——那些终日无所事事,天天以泡茶馆、侃大山为乐子的八旗子弟;那些手提鸟笼来到茶馆,要上一碗茶,边喝茶边挑逗笼子中的鸟,相互娱乐的遗老们;那些相约来到茶馆,边喝茶边洽谈生意的商人;那些谈诗论文,挥毫泼墨的文人雅士……那个充斥着三教九流、五行八作的地方,却孕育出了丰富多彩的京味儿茶馆文化。

《茶馆》剧照(群友高小清在人艺博物馆拍摄)

老北京的茶馆曾遍布京城内外,又有不同形式和功用,是文化和社会功用的汇集地。老北京有许多书茶馆,在这种茶馆里,饮茶只是媒介,听评书是主要内容,既给人以历史知识,又达到消闲、娱乐的目的。还有清茶馆、棋茶馆、野茶馆、大茶馆等,不过现在这样的茶馆大都只能留在历史中了。

茶馆是国人专门用作饮茶的场所,也是人们休息娱乐、买卖交易、问讯议事的地方,可谓老少咸宜,男女皆至的好去处。客人们来到茶馆,泡上一壶茶,啜茗清谈,四海之内皆兄弟,人们不论职位高低,不分财产多少,大家一致喝茶,家事、心头事,无所不谈。老北京人爱喝茶,夏天解渴冬天暖身,北方人喝茶讲究不多,合口就好,关键是享受这份生活乐趣,虽然少了几分婉约,却涵盖了多层的文化、娱乐、历史背景。随着时代的发展,生活节奏的变快,人的交流更多倾向于网络,少了面对面的交谈,但是不得不说,茶馆留给老一辈人的东西远远不止桌上的那一壶茶。在那个让你身心不得不宁静的空间里,弥漫的不止是茶韵飘香,更是旷久的中国传统文化生活,茶馆则是人们生活空间与传统文化的延伸。

我出生在白塔寺地区,我的家人在这里生活了50多年,听老街坊们说民国时期白塔寺宫门口东岔口里头就有一间“遇友轩”茶馆,除喝茶听书以外,还有文人举子在茶馆设摊代写书信、写对联,白塔寺童谣里“朝天宫写大字”就是由白塔寺地区的“天禄轩”、“遇友轩”茶馆而来。“遇友轩”茶馆由夫妻二人经营,1958年公私合营的时候因为工商户里根本没它(小本微利买卖),谈不上合营,直到三年自然灾害,人们连肚子都吃不饱了,哪还有人喝茶啊,不越喝越饿了嘛!茶馆就此歇业了。一段老北京茶文化也渐行渐远了……

宫门口东岔66号,遇友轩茶馆原址,现以为民房

2018北京国际设计周期间,白塔寺分会场以“暖城行动2018”为主题,由北京人文地理、京西五里坨民俗陈列馆、白塔寺民俗复兴社共同策划组织的复古“遇友轩”茶馆在原址附近再生了。“遇友轩”茶馆陈设的八仙桌、条凳、联三桌等都是来自京西五里坨民俗陈列馆原汁原味儿的老物件。作为土生土长的北京人,总是会回忆从前那些熟悉生活环境,对曾经经历过而难以再现的那些往事和物件难以忘怀,可是现在要想在北京找寻曾经的记忆并不容易。这次复原的“遇友轩”茶馆除了茶馆陈设,也陈列了一部分老物件,满足怀旧情愫,感受光阴的流逝和时代的发展。

“遇友轩”茶馆

我有幸成为复原茶馆的志愿者之一,回到了生我养我的温暖街区。每日从宫门口东岔走进胡同来,就像又走上了回家的路,路边的早点铺、菜市场、副食店……白塔、小院儿、大楼,幻想着正好遇到出来买菜的外婆,偶遇到也要回家的姨们,还有表哥表妹小外甥女……突然觉得,不知从什么时候大家都漂走了。曾经那个老舍先生笔下的十里城,已越变越大,越变越模糊了,京味儿也越来越淡了。今天复原“遇友轩”茶馆,通过这经典的京味儿空间,我们感受一下浓厚的京韵味儿,体会它深入北京人骨髓的感觉,也有了回家的感觉。

茶馆,每天迎着朝阳,洗去昨日尘埃,迎来街坊四邻和南来北往的客,有一家三代、北漂一族、在京大学生、留学生、歪果仁,票友、玩鸽子的、玩车的,扛大炮的……茶馆里除了喝茶聊天,还能看照片展、扫码听城门故事、看老电影、分享电影故事、老城故事,最热闹的是下午的快板表演和说书。不同年代的不同记忆,都融在这个茶空间里了。

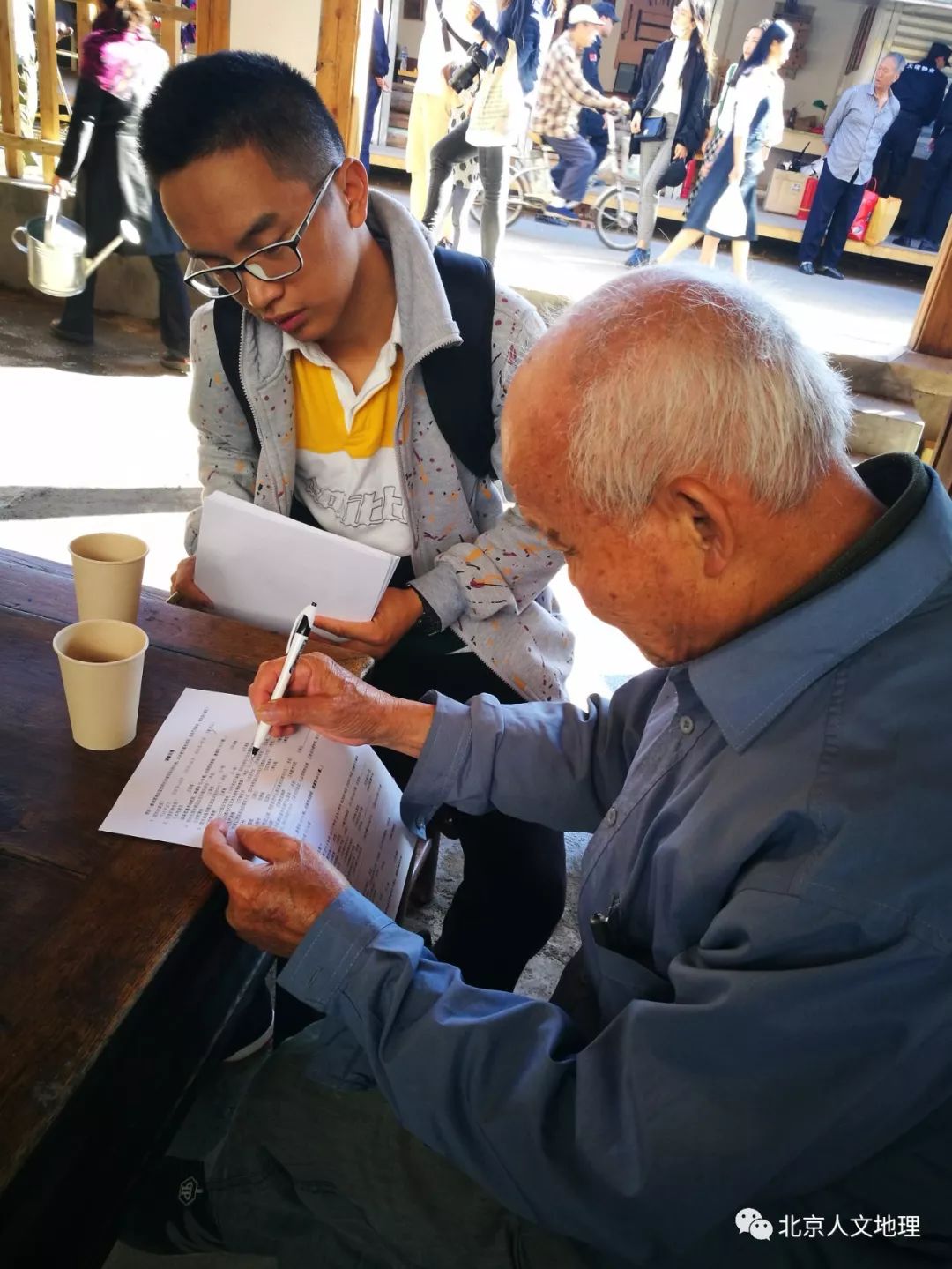

有一位80岁的老爷子,1963年漂来北京的老街坊,每天早晨第一个到茶馆来打卡,讲故事、听故事,他渴望与人交流,他还说他想找份工作,“看门、扫地、接电话都行,要出来活动,不能在家呆着,那就是等死了。”遇到年纪相仿的街坊和客人,老几个海阔天空,相谈甚欢。他与年轻人聊天,手里还不停的比划着,恐怕年轻人听不懂。他跟我聊城市规划,滔滔不绝,真的就像小时候跟胡同里的爷爷聊天,中午催他好几次他才肯回去吃饭,吃完饭一准儿又来了。而我,感受着他急切想表达想交流的心情,这种走过一个时代又一个时代的老人,在复原的茶馆,找到了他们对这座城的情感归宿,老历史、老传统、老文化、老物件,他们希望传递给我们,传承下去。

还有每天来打卡的就是这关大爷公母俩了。每天穿着精致的汉服,骑着他们精致的洋车(车铃铛都是日本造的),喝喝茶、聊聊天、侃侃车,一副大玩家的京爷范儿。与这关老爷子聊天,我就想起了我的外公,也是一个爱车之人,记得当年他也是有辆飞鸽自行车,每天把车圈擦得锃亮,还时不常给车配点小装潢,车前大灯、车后尾灯、铃铛、车把套……但是并不骑出去,不让我们碰,只在屋里欣赏,那个得意的表情我至今都记得。关家二爷,那是架鸡(可乐大公鸡)扛猫(折耳猫)来茶馆溜达,“偶尔露峥嵘”,很遗憾我都错过了。