本文授权转载自: Farbfoto

编辑整理:七纹鲤

________

近半个世纪以来,布鲁诺·巴贝(Bruno Barbey)作为摄影师和发现者见证了许多重大历史事件,他的作品以对色彩的协调运用而著名,以诚实、精致、仁慈的镜头语言保留了属于全人类的珍贵记忆。

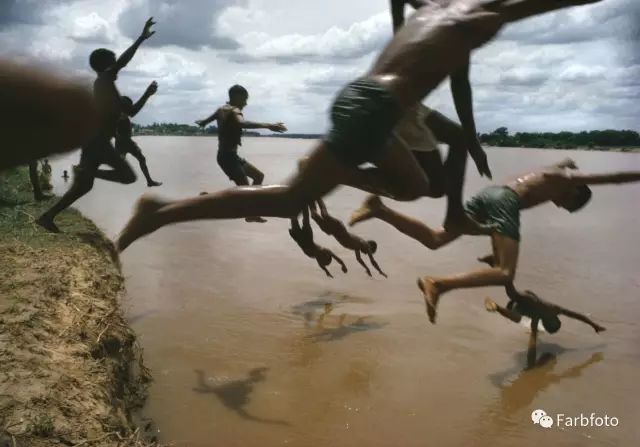

亚马逊河, 巴西, 1966年 © Bruno Barbey

1941年出生于摩洛哥的布鲁诺·巴贝,25岁时就经人举荐成为了玛格南图片社的成员,1978-1979年任玛格南图片社欧洲区副主席,1992-1995年间任全球主席。玛格南对于他来说,是一个既重要又特殊的存在。

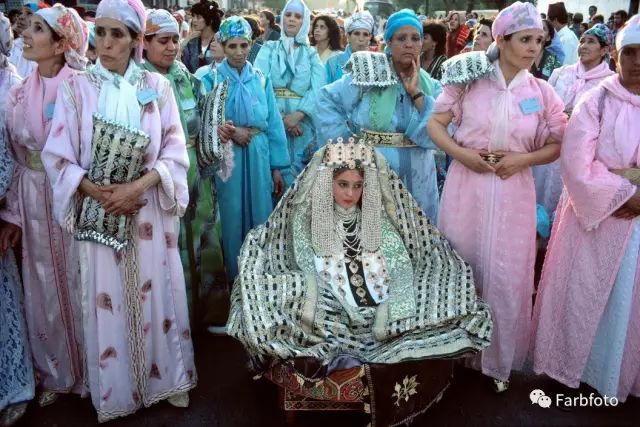

摩洛哥 © Bruno Barbey

布鲁诺·巴贝的足迹遍布五大洲,而且他喜欢故地重游,捕捉时光变迁的痕迹。他在1973年时第一次来到中国。那时中国还与世界隔离,发签证的数量就像打点滴一样数得出来。

乐山大佛, 1973年 © Bruno Barbey

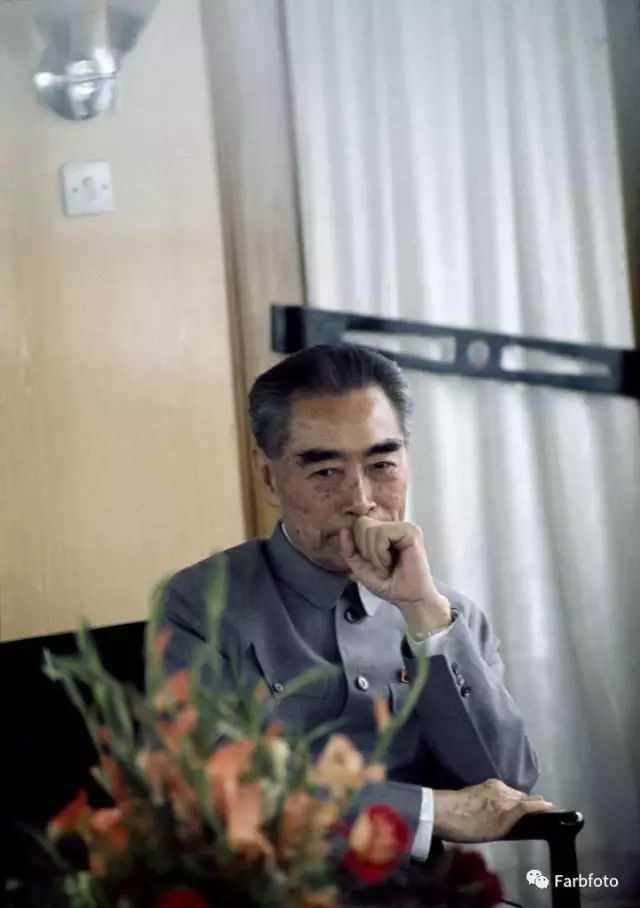

当时乔治·蓬皮杜在中国进行为期六天的国事访问,巴贝作为同行记者,在访问结束后请求延长签证时间。他说:“我们的签证后来又被延长了15天,在当时算是十分难得的礼遇。”

周恩来, 1973年 © Bruno Barbey

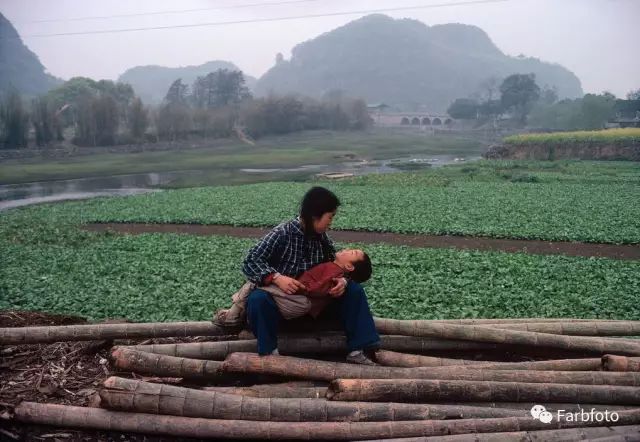

布鲁诺·巴贝背着满满一包柯达克罗姆胶卷,带着无穷的好奇心与把握时机的直觉,将在中国的所见所感用纯粹简洁的影像表达了出来。之后几十年,每一次来到中国,普通的中国人都深深吸引他的目光,成为激发他创作热情的主题。

上海, 2010年 © Bruno Barbey

昨天,Farbfoto应后浪出版公司邀请,有幸采访到了布鲁诺·巴贝先生,半个多世纪的摄影历程在巴贝先生身上所显现的达观与热忱让我们深受触动。

采访现场,布鲁诺·巴贝与夫人卡洛琳·巴贝

Q:Farbfoto

A:布鲁诺·巴贝

新闻摄影并不意味着就不艺术

________

Q:

今年是玛格南图片社成立70周年,同时玛格南也进行了融资和改革,您觉得玛格南经历了怎样的变化?

A:

我刚刚加入玛格南图片社的时候,年轻的我能在布列松、马克·吕布等大师的身边成长起来,实在是非常幸运。

后来玛格南发展得越来越快,现在旗下已经有了80多个摄影师,肯定跟之前家庭式的作坊不一样了。

现在最大的问题就是要保证照片质量。除此之外还存在小部分艺术摄影家的问题。

今天的玛格南风格更加多样化,所以产生了新闻摄影和艺术摄影之争,不过有人来提出这个问题,可能也是一件好事。我本人不喜欢纯粹的艺术摄影,我更喜欢拍有人的照片,而不是拍鞋子、拍无人的风景。

摩洛哥, 1984年 © Bruno Barbey

留尼旺岛, 1991年 © Bruno Barbey

新闻摄影并不意味着就不艺术。我觉得玛格南精神一直都是深入介入社会问题的。像布列松这样的大师,以前也拍过很多新闻报道的照片。比如三十年代年他在墨西哥拍摄的作品,这些后来也都展出于纽约艺术博物馆。

墨西哥妓女, 1934年,© 布列松

70周年对玛格南来说是一件非常了不起的事情。虽然现在有了外部的投资协助发展,但是70年来玛格南一直都坚持独立精神。摄影师的作品、玛格南内部的工作也都是自己决定,自己控制的。

燃烧的布尔甘油田, 科威特, 1991年 © Bruno Barbey

东京地铁, 1985年 © Bruno Barbey

柬埔寨, 1992年 © Bruno Barbey

我感觉到中国摄影爱好者们强烈的热情

________

Q:

这次作为某奖项的特邀评委来到中国,您对参赛作品的水平如何评价?

A:

这次大赛主要是针对业余爱好者的。我看到了许多非常有趣的照片,从中能感觉到中国摄影爱好者们强烈的热情。

不过,中国有很多摄影爱好者都喜欢拍风景,拍少数民族,拍渔村。在评审过程中,我有时看到不同的人拍出一样的作品,可能是因为有摄影团的存在:大家一起报个团,在一个地方住一阵子,拍一些照片回来。

兴坪, 1980年 © Bruno Barbey

桂林, 1980年 © Bruno Barbey

有意思的是,现在很多人都爱用手机拍照片,手机带来了摄影技术方面的变革。我自己不怎么用手机拍照,但是我很惊讶于手机拍照的质量。

我身边有越来越多的摄影师使用手机拍照片,手机最大的好处是隐蔽性好。有时专业相机不方便拍摄的场景,手机反而能拍下来。

上海, 1980年 © Bruno Barbey

喀什, 1989年 © Bruno Barbey

数码技术把我从胶片中解放了出来

________

Q:

从胶片到数码相机再到现在的手机,您认为用不同的拍摄工具创作起来有什么区别?数码的色彩是否缺少了协调和统一的视觉效果?

A:

确实是有区别的。以前我都是自己冲洗胶片,在自家的浴缸里趁天黑冲洗。因为当时没有钱,我买来35mm胶片后自己在被窝里剪裁。我冲洗照片的技术不怎么好。

我个人觉得,数码技术把我从胶片中解放了出来。数码让我在创作过程中拥有更大的自由度,拍完之后还可以使用Photoshop后期修片。我个人喜欢数码摄影,它对于影像的色彩还原度也更好。

但是数码也带来一种危险:很多摄影师都存在过度修片的问题,这一点需要注意。

巴林王国, 2004年 © Bruno Barbey

威尼斯, 2011年 © Bruno Barbey

电视等媒体的影响带来了一种暴力的升级

________

Q:

您曾经说过,您拒绝以疯狂或恐怖为美。您拍摄的很多有关战争的照片并不是血腥和恐怖的,而是保持了一定的距离,这背后的原因是什么?

A:

我觉得是个人喜好的问题。战争不是一件让人开心的事情。我本人更偏向于长时间关注一个主题,比如古老的国家如何走向变革,如何保持传统和现代的平衡。记录战争带给人们的变化、古老文化的传承等。

现在有一些杂志专门要求那种带尸体的血腥照片,因为有更强的视觉冲击力。三十年前的杂志并不刊登这种血淋淋的照片。可能是电视等媒体的影响带来了一种暴力的升级。

反对成田机场建设和反越战游行, 东京, 1971年 © Bruno Barbey

红卫兵, 1973年 © Bruno Barbey

我想要记录中国历史上的这一页,这一时刻

________

Q:

您拍摄了许多战争和冲突,比如巴黎五月风暴、中国的文革,作为一个纪实摄影师,您在拍摄时持有一种什么样的态度呢?是完全中立,还是抱有同情,或者偏向/谴责某一方?

A:

1968年巴黎学生运动爆发的时候,我是抱着对学生同情的态度进行拍摄的。当时大学校长和学生之间存在冲突,资产阶级和工人之间也存在冲突,所幸后来这种紧张的关系得以改善了。

巴黎, 1968年 © Bruno Barbey

文革期间,外国人完全不了解中国发生了什么事情。所以我想要记录中国历史上的这一页,这一时刻。

《在路上》这本书里收录了不少文革期间的照片,我跟后浪出版公司打算合作的下一本书,也是关于中国的专著。

Q:

谢谢您!

“文化大革命”工农兵三位一体宣传画,上海,1973年 © Bruno Barbey

________

今年10月,Jeep携手玛格南中国行摄之旅将在中国启动。

9天的时间里,

玛格南的摄影大师们:

Alex Webb、Jonas Bendiksen、张乾琦

将带着你,沿着

Jeep SUV车队划出的三条地域特征、人文风貌全不相同的路线,

不停地创作,不停地前进。

你与他们的距离会近得无法想象,你能听见他们的快门声,目睹他们等待、构图和决断的整个过程。

这是一段致敬偶像的旅途,

你将有机会证明,自己是足以与玛格南比肩的摄影师!

免 费!

________

所有通过评选晋级的摄影师,在活动期间除往返出发地的大交通费用,其他全部免费。从全国严格甄选出的30位顶级人文纪实摄影师,将成为你的同伴。你与他们也许素不相识,也许神交已久。这一场华山论剑式的旅行,注定充满共鸣与碰撞,摄影的快乐将被推至顶点。