感谢您关注中国教育报官方微信!如果您尚未关注,请点击标题下方的“中国教育报”关注我们

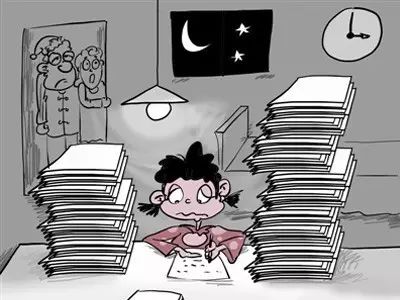

最近多地学校刚刚开学或邻近开学,新学期老师和学生的第一轮“斗智斗勇”可能就要围绕寒假作业展开了:有学生在邻近开学时狂补假期作业,一天赶出几天份;有老师起早贪黑检查作业不辞辛苦;也有老师觉得作业不过起震慑作用以防学生怠惰,新学期还是要向前看。

说到作业,山东省教育厅副厅长张志勇曾在深夜撰文谈论作业改革,提出作业是课程改革的重要组成部分。作业多、作业怪、作业重复无意义……这些都被张厅长看在眼里。我们的作业出了什么问题?什么阻碍了作业改革?作为教师,您的作业改革又该从何处着手?

“我不反对学生在假期里进行有意义的学习,我反对的是学生大量的重复的低效的甚至无效的更无意义的学习活动,这样的学习活动是对学生生命的最大浪费。”

张厅长单刀直

入,二月第一天,一篇《作业是课程教学改革的重要组成部分》直指作业改革的现存问题——

假期,本来是孩子们的节日。但孩子们并不领情,并不喜欢这个节日的来临。

原因无非有二,一是家长给孩子们报了太多的没有任何兴趣可言的校外班;二是学校给布置了“海量”的重复性的、简单的知识训练性的作业。孩子们认为,这样的假期,还是不要为好。

我们抛开校外班这个复杂的充满多方利益博弈的话题不谈,单就作业这个问题作些交流。

作业是课程教学改革的重要组成部分

长期以来,我们对教材研究很重视,对课堂教学很重视,而对作业研究重视不够。似乎作业就是课堂教学的延伸,是课堂教学的巩固与提高。

其实,作业有其独立的课堂教学价值。或者说,作业是学科课程实施的重要组成部分。在假期里,作业更是课程实施的主要形态。

我建议关注寒假作业的创新问题,是基于学生对假期作业的种种“吐槽”:

1.作业缺乏针对性,更缺乏精选和设计,往往简单地照搬书本和各种练习册的上的题目,直接让学生做。

2.作业缺乏生活性与情境性,往往就知识学习知识,就知识练习知识,没有应用的情境设计。

3.作业量太大,单调的重复性作业多,有挑战性的、综合性的、跨学科协同的作业少。

4.单一的书面作业多,实践性作业少。

5.文化课作业多,德育、体育、艺术类课程的作业少。

6.规定性作业多,自主选择的作业少……

创新性作业要新颖,要能调动学生的学习兴趣,要能吸引学生进行有思维的深度学习,要能促进学生的综合素养的形成。我之所以强调作业是课程教学改革的重要组成部分,无非是要强调作业的独特价值,强调作业改革的重要性,强调作业改革的迫切性。因为

作业时间已占据了学生学习生活的半壁江山,改革作业教学的“繁重”与“低效”,已成为课程教学改革的重大任务。

坏的作业是对学生生命的最大浪费

我不反对学生在假期里进行有意义的学习,我反对的是学生大量的重复的低效的甚至无效的更无意义的学习活动,

这样的学习活动是对学生生命的最大浪费

。

这类学生作业大概有以下特点:

1.千篇一律的作业。所有学生都做一样的作业,这本身就是对学生学习个体差异性的否定。

2.直接取自各种公开出版的练习册上的作业,这样的作业没有经过老师的二次加工,就像老师上课没有自己的备课过程,直接照抄别人的教案上课一样。

3.超出知识巩固规律需要的训练量的作业,即不需要做那么多遍的重复性作业。

4.只有规定性作业,没有自主选择的作业。

5.对学生而言,缺乏内在学习兴趣的作业。

6.缺乏应用和学习情境的作业。

7.直接套用公式定理,不用自己对知识进行重组、转换,或者应用现成的知识就能完成的作业,没有思维含量和思维价值的作业。

8.单调的单一的学习方式的作业,学生各个学科的作业形式也需要创新。

9.只强调学科知识巩固性学习的作业,不指向学生学科核心素养养成的作业。

……

好的作业有四个判断标准

在我看来,好的作业有四个标准:

作业在课程标准中的价值定位:

设计每一项作业,都要与学科课程标准相关联。就是说,老师们让学生做的

每一道作业,是基于课程标准关于学科教育教学目标的要求而设计的。

清晰的课程价值,是判断作业好坏的首要标准。

作业在学科知识体系中的定位

:

看作业和学生认知结构和生活经验之间的具体关系。 老师布置的每一道作业是嵌入学生的学科知识结构的,是和学生学科前置知识的巩固和学科后续知识的发展相关联的。在这里,作业的价值,或者说,作业的结果,就是

促进学科知识的系统化,完善学生的学科知识结构。

因此,判断作业的好坏,要放在学科知识体系中去思考。

作业在学生学习情绪情感中的价值定位

:

情感的维度、兴趣的维度、挑战性的维度,是判断作业好坏的重要标准。

好的作业能够调动学生的学习兴趣,能够挑战学生的学习欲望,能够调动学生学习的积极性。

也就是说,既有兴趣又有挑战性的作业,可以让学生的主动学习状态在这个作业中激发出来。

作业对完善学生认知与情感模式的意义

:

好的作业不是简单的一对一的知识的掌握和巩固,而在于学生学科知识结构或者情感结构、社会经验结构的完善。只有让学生的学科结构、或者社会情绪、实践经验得到完善,学生才能真正感知到学习本身的意义。

学生通过深度的真正的学习,将自己的发现嵌入已有的知识结构、认知结构、情感结构、经验模式,真正的学习才发生了。

此外,好的作业,肯定是

以少胜多

的作业;肯定是

有思维和探索空间

的作业;肯定是

综合性训练

的作业,就像语文字词句段篇的训练,不需单独训练,只需要在学生的综合阅读中进行整体训练一样。

张厅长提到,课程教学改革的事业是老师们自己创造的。作业改革创新这篇大文章也需要老师们自己去绘就。事实上,不少中小学校、不少老师已置身其中,他们怎么说?

张厅长将自己的作业改革意见谦称为“纸上谈兵”,但这一“谈”随即引来了众多一线教师的响应。

“现在的假期作业,其实包括平时的作业,真的令人头疼。对所有的学生无一例外都是规定性作业,机械重复,综合性作业少,实践性作业少,学生盲目应付。改革布置作业的方法渠道手段是一项迫在眉睫的重要研究课题。”网友“私语窃窃话渊源”评论

“阅读张厅的这篇关于作业创新的文字内心有触动有感动也有激动。触动的是自己内心同样存有的对学生生命关怀的慈悲……看到自己目前在做的努力在方向上是一致的,充满信心!希望自己为教育能出一份创新力!”教师“耕园”评论。

其中长春市某小学的窦继红老师写了一份走心的回应,她基于自己的教育认识和作业改革实践提出了几点看法,给“谈兵”的热情注入了实打实的“排兵布阵”法:

让学生参与设计作业

作业是学生来完成,那就应该让他们参与设计。首先,我从网上找到了很多有趣的作业,如李玉平老师的暑假趣味作业布置,将他们播放给孩子们看,罗列出来,大家投票选出自己喜欢的作业。其次,改造这些作业,孩子们即可根据自己的兴趣,自由组合,还可以改动作业的要求。最后大家汇总,确定今年的寒假特色作业。