20世纪中后期,是中国美术电影的黄金年代,彼时,以传统国画为基础的中国美术电影,以其独特的东方魅力,扬名海外,其中的相当一部分作品,在国内外的各个电影节中获得了多项大奖。

1960年的《小蝌蚪找妈妈》里,水墨画绘制的鱼虾形象,朴实清新:

1961年播放的《大闹天宫》里,矫健勇猛的孙悟空,在中国传统戏曲配乐中腾云驾雾:

大量由上海美术电影制片厂创作的美术电影作品,也享誉国际。

《大闹天宫》、《小蝌蚪找妈妈》、《猪八戒吃西瓜》、《九色鹿》、《鹬蚌相争》等优秀美术片,画风灵动,情节有趣,在传承和发扬中华民族艺术上,贡献巨大。

美影厂拥有着一流的制作团队,《三个和尚》的阿达,《一半儿》的詹同,《天书奇谭》的王树忱,《葫芦兄弟》的胡进庆等众多优秀的老艺术家,为孩子们的童年贡献着智慧与汗水。

盛况空前的美术电影井喷期里,国画大师们的参与更是增光添色:

中国首部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》,取材于画家齐白石的创作的鱼虾形象;而动画片《牧笛》中憨态可掬的水牛,则根据国画家李可染先生的水牛画形象绘制。

1983年,

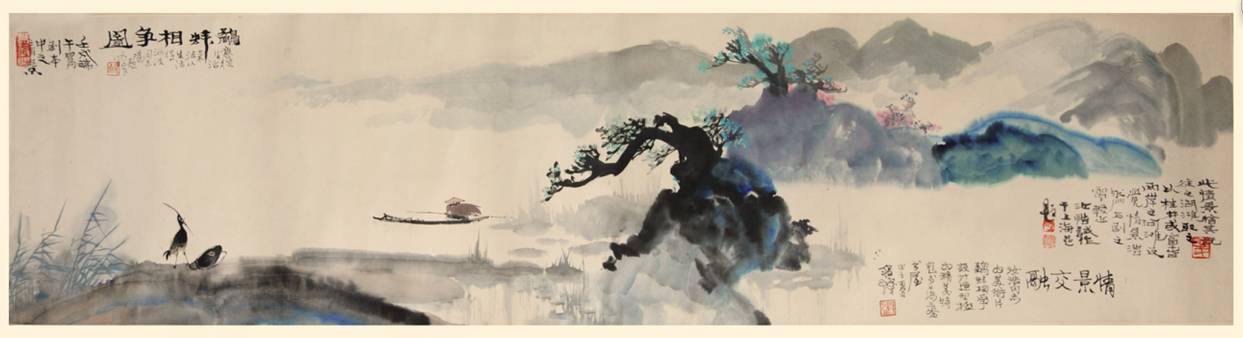

水墨动画片《鹬蚌相争》问世并获得了当年的(西)柏林国际电影节最佳短片银熊奖。

该片的美术设计,是美术界知名的画家陆汝浩。

(1984年《鹬蚌相争》获中国电影金鸡奖)

由陆老设计的《鹬蚌相争》,凭借其清新淡雅、妙趣横生的水墨象之美,获得了国际范围内的广泛认可。

(水墨电影《鹬蚌相争》风格定型稿)

而1983年的

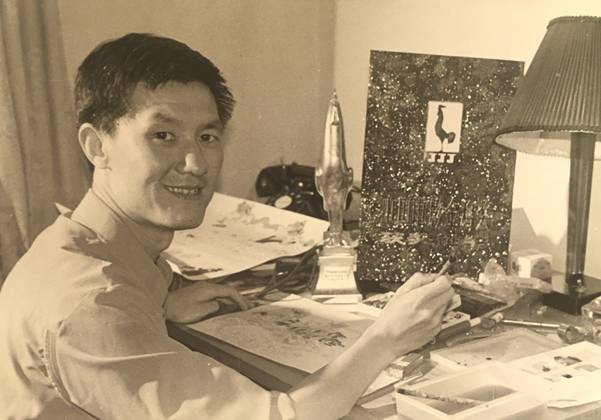

陆汝浩,应该怎么也想不到,自己的美术生涯,会始于自己1954年的那场里弄涂鸦。

彼时,只有十一岁的陆汝浩,爱在大人不注意时,蹲在吴淞路里外的围墙边,捏着粉笔,绘制着各种动物与景色。

这个充满艺术气息的爱好,终止于里弄干部们向陆汝浩父亲的“举报”。这个小小美术少年遭到了海员父亲的一顿胖揍,而自己遗留在围墙上的“心血结晶”,最终也在干部们声势浩大的集体擦墙行为中,消失殆尽。

这一场小风波引起了陆汝浩舅舅的注意。几年后,在舅舅的朋友——上海人民美术出版社的黄一德先生的引荐下,16岁的陆汝浩开始跟随连环画泰斗——贺友直先生学习作画。

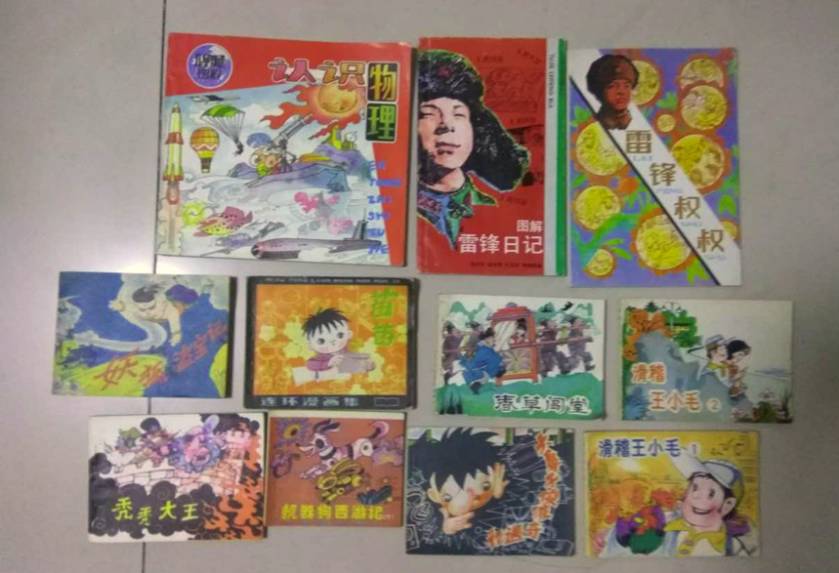

(陆汝浩老师部分连环画作品)

直至今日,陆老仍对几十年前初见贺老时的景象,历历在目:

“巨鹿路那栋楼,开门就是楼梯,二楼进门抬头,就能看见墙上一幅玻璃镜框装的奖状——《火车上的战斗》,那是当年全国青年美术作品一等奖。

贺老师,当年才四十刚出头,风华正茂!”

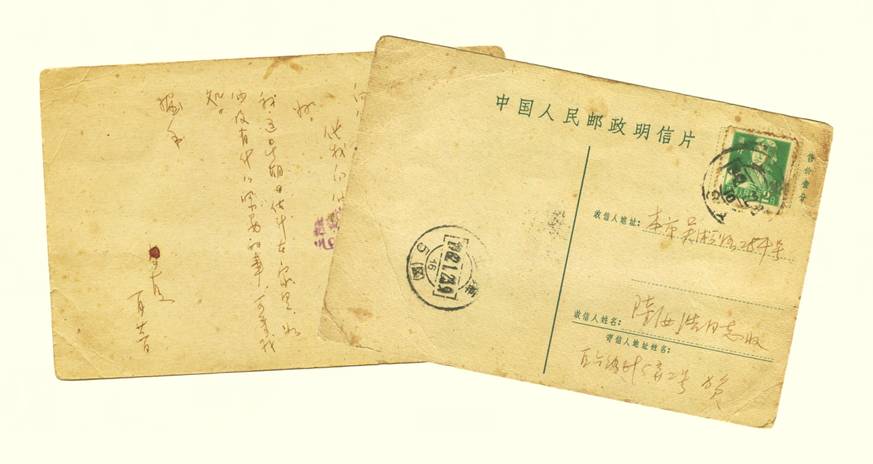

(贺友直与陆汝浩往来明信片)

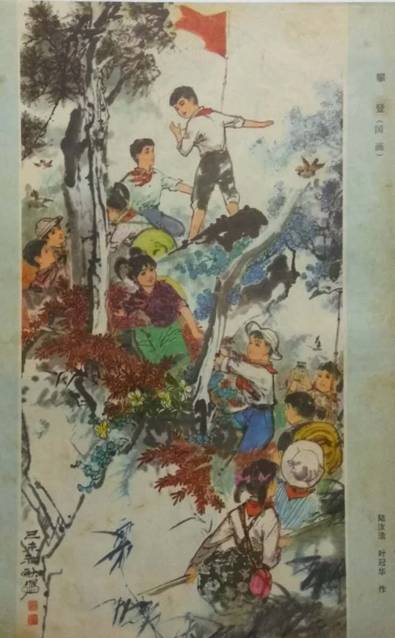

1982年,上海美术电影制片厂领导在物色美术设计时,注意到了陆汝浩入围上海美展的作品《攀登》,以及由他担任人物背景设计的《门板当球台》。次年,陆汝浩被上海美术电影制片厂特聘为美术设计。

1984年,水墨电影《鹬蚌相争》被提上制片厂议程,陆汝浩老师以其多年的绘画功底以及对艺术的理解,成为该片的美术设计。

(1982年 《攀登》)

陆汝浩的美术成就,与其在名师门下的学习经历密不可分,而陆汝浩的妻子叶冠华,也功不可没。

那幅引起了制片厂注意的《门板当球台》,正是陆汝浩与妻子共同构思的作品。

(1977年《门板当球台》

)

作品的花卉部分由叶冠华完成,人物及背景设计部分则由陆汝浩负责,作品后来入围了当年的全国美展。“挺遗憾,这幅我们共同创作的作品不在我身边。但也很幸运,原稿被中国美术馆收藏了。”

叶冠华一直支持着陆汝浩的事业,也操心着他的生活。“我对家人亏欠很多,特别是夫人。”提起已故的夫人,陆汝浩眼眶湿润。

(

陆汝浩与妻子叶冠华合影

)

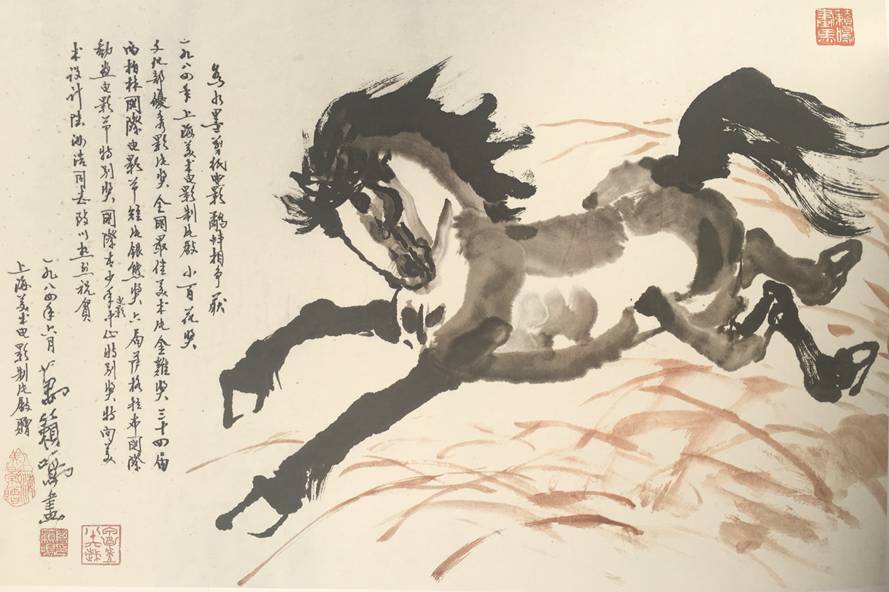

《鹬蚌相争》获得多项大奖后,动画泰斗万籁鸣大师特地作了一幅《奔马图》,寓意“马不停蹄,继续为中国美术电影贡献力量”。

即便是人生的画布已有耀眼的美术成就作为点缀,令陆汝浩难以忘怀的,依旧是那些生命中那些平淡而温馨的瞬间。

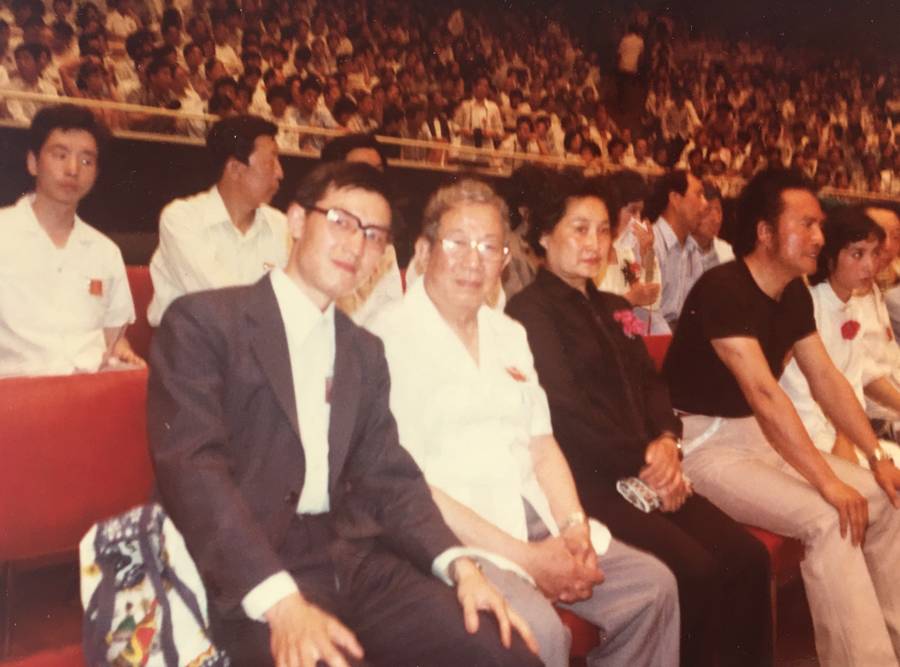

(摄于1984年济南 南郊宾馆)

时至今日,陆老仍对40多年前的一顿饭念念不忘:“1962年,老师(贺友直)为鲁迅纪念馆创作作品,拿了稿费之后请我吃的那顿红烧兔肉,是真真正正的人间美味!”回想起往昔的“盛宴”,陆老师脸上的表情幸福且满足。

1979年,国家恢复美术出版稿费,

那是绘画、出版从业者的春天,

也是陆汝浩的春天。

那时,每张插图3-5元,而陆老每天要画至少6-8张图。

陆汝浩用辛劳换来每个

月1000元的稿费,并用稿费

带着一家人去红房子里吃西餐。

“罗宋汤、炸猪排、贵妃鸡、芝士鸡烙饭,一顿饭20块,全家人吃的高兴,值!“交谈中,回忆起当年那透着浓浓老克勒味的家庭活动,陆老怡然自得。

不忙的时候,陆老也会为家人下厨。

“什锦砂锅,是我的拿手菜,放点蛋饺、肉丸、白菜、香菇………” 提及辅料,他如数家珍。

即便是在人们拥有如此多动画电影选择的今天,中国美术电影的魅力,也并未在时代变迁的洗涤下褪色。

灵动的水墨美术电影的背后,浸透了美术工作者们的汗,也晕染开了千万个陆汝浩与画为伴的时光。

供稿 | 豊晓

图片来自网络,部分由受访者提供。

未经允许 禁止转载