本文授权转载自看理想公众号(ID: ikanlixiang)

看理想,用文学与艺术,

关怀时代的心智生活与公共价值

前面的话

百科全书被发明至今还不到300年,如今已经化作书架上最厚重的装饰品。

现在的情形是,有不懂,问度娘,再不懂,问谷哥。或者,维基搜一搜,知乎找一找,外网逛一圈,百科知识什么的,网上一应俱全。

哥伦比亚大学Betsy Sparrow教授做了一个相关研究,结果表明,网络已经变成了“个人记忆银行”,平时把不需要记住的东西放在这个“银行”里面,需要用的时候再提取出来。

大概三十年前科学家们就提出了

交互记忆

(transactive memory)的概念。人类作为社会动物完美地利用了自身强大的社交能力,将需要记住的信息分散复制给他人代劳记忆。

在这样一个记忆网络之下,每个人的记忆是互相依赖的,其处理信息的能力也远远超过一个个体对于信息的处理能力。

同时,这个记忆网络无时无刻不在产出、流动、吸收着新的信息。换言之,互联网就是一个巨大的信息宇宙,每一天,每一秒,都在持续扩张它的体积。

但是,就像脑子用久了多多少少会出点毛病一样,互联网有时候比我们想象的更健忘——

有些东西反复出现,有些东西却像针丢进了海洋,想捞也捞不上来了。

「互联网式健忘」的六大症状

临床表现

没人玩探探了,没人谈恋与制作人了,没人养蛙儿子了,在地铁上看人家跳一跳的机会也越来越少了,大家好像连鸡都不爱吃了,小蓝也不是原来的小蓝了,这两天还被告知,青春好作伴的QQ宠物也走了。

这么一说,就忆起当年的开心农场、千千静听、快播、新浪博客、腾讯微博什么的,如今想来都像是上辈子的事了。

对了,前不久被快手收购的A站,当时也以为差点就背过气去了。

诊断

从电脑软件到手机APP,更新迭代中

不断

冒出一个又一个让我们惊讶、沉迷、疯狂的虚拟明星。

但不管我们有多沉迷,不过是一时逃离现实的借口,最终都会回归

平淡的

日常,而这些璀璨一时的流星,被遗忘的速度远超过我们的想象。不,我们根本不会去想象。

临床表现

今年积极废人成了朋友圈的网红,其进化史大致为:废柴——小确幸——小确丧——佛系——隐形人口——积极废人,听说最近又开始转而以“真香”婉转暗示,真是越来越考验人的智力了。

这期间,也出现过“社会人小猪佩奇”、“杠精”等红人,人见人爱的“小奶狗”好像部分变质成了“plmm”,另外,大家的表白也早就从“选我选我”变成了,“你pi不pick我?”,紧接着,土味情话口口相传,明明前几天还在diss周杰伦的新歌土里土气啊……

相似症状:

1. 有些寄语,每年到点就会被放出来

举例:大考转发这只锦鲤,过节群发抖机灵祝福

2. 去年火过的段子,今年换个号再发,还是会有人转发并“哈哈哈”

举例:地域梗、行业经典段子

诊断

不管是看透减肥,还是看淡人生,不管是被学业、生计、年龄逼迫出的浮躁,还是被家长和同龄人衬托出的焦虑,最终都化作了自我调侃和全民娱乐。

是时代变了还是我们不再争气了?或者像涛哥说的:

“什么佛系,道系,或者今天年轻人给自己找出种种自我消解的这些说法,其实我现在想起来心里很难过,你知道吗?我觉得孩子们累了。”

临床表现

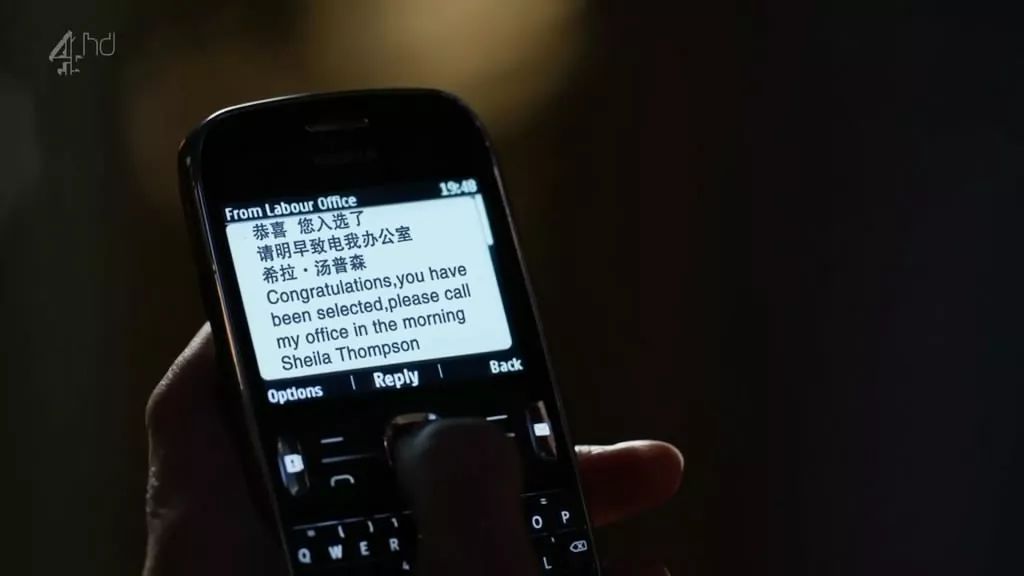

每年高考时节,就会有同学丢准考证,然后就有“好心人”在朋友圈发出爱的呼唤:捡到一张高考准考证……让XXX联系这个号码……这孩子一家一定急死了,求扩散!别耽误孩子高考!

时不时的也会看到来自长辈的爱心接力:某某地区一女性or男性感染SB250病毒死亡,中央1台新闻已经播出,暂时别吃鸡or鸭or牛or羊or西瓜,目前已有666个西瓜感染!

以及点火烧粉丝的视频、施瓦辛格露宿街头的照片……虽然不看央视新闻,仍然总让人想长叹一声:社会动荡、人心不古、世风日下啊。

诊断

制造谣言和散播谣言,已经分不清哪个更可恶了。摘录道长说过的两句话:

“澄清者永远是被动的,而第一个谣言出现流传过,那个印象就已经种下去了。这就是我们今天的自媒体时代产生的一种现象。”

“谣言终于被证实为真相,不只是一个谣言的胜利,而且是所有谣传集体的胜利。对于任何一个被传言困扰的人或者机构而言,就算成功地把99个谣传破烂截下来,只要剩下一个跑了出来而且还被发现是真的,那么也就前功尽弃,一切信誉化归乌有了。”

临床表现

作为用龄仅5年的苹果用户,每次打开macbook时,我的脑子里就会冒出一个念头——想统计一下全球的mac用户还有多少人在用古老的L款侧插头。

上一次充电器坏了,发现苹果专卖店已经买不到原版L款的时候,才意识到这已经是连T型插头都已经被雷雳取代的时代了,这样说来,我那台13年产的13寸mac恐怕已经是科技界的绝版恐龙了。

想一想,Wins10已经取代Wins7,xp早就作古,而iPhone每次一出新款,肾就要抖三抖,但即使培育到了第8代,身高也没有突破原来以为的8倍长。至于不断被科技刷新认知的我们,每年不经历几回系统升级真的会怀疑自己是不是被时代淘汰了。

犹记得年初刚刚平息的苹果“降速门”事件,而上个月,罗老师还最新亮相了一台酷似点歌机的电脑郑重宣布,“重新定义下一个十年的个人电脑”。

诊断

对最新潮、最新款的手机电脑趋之若鹜,就跟女生买化妆品、男生买装备是一个道理。科技的更新,诚然是时代的进步,但背后隐匿的问题也开始日渐突出。

我们担心的,不仅仅是作为用户的保障和权利,还有信息安全、网络规范等问题,以及就像周轶君在《锵锵》上所说:

“我总觉得未来这种扩张现实也好,什么虚拟现实,就你所有感官现在能触及的东西,都会被电子化都会被游戏或者说一种设计出来的东西所代替。”

相信好多人已经在担心有一天自己会不会成了被AI淘汰的老款……

临床表现

前两天大家都在热议“甘肃19岁高三少女因被班主任猥亵而跳楼”一事,但不知道有多少人知道,没过多久浙江富阳就有个小学老师因为性骚扰11岁女生而被判刑。

前两天大家都在同情上海世外小学被杀害的无辜儿童,不知道有多少人会想起4月27日米脂中学也有数名学生无端地成为“社会报复”的受害者。

上个月大家得知传奇厨师安东尼·波登自杀,不知道有多少人知道这段时间从困扰和忧郁中走向自杀的,还有知名时尚设计师Kate Spade、独立游戏开发者Chloe Sagal,以及……

诊断

性骚扰、虐童、报复社会、网络暴力、自杀、某个群体争取某种权益……当我们看到了更多世界的阴暗面,我们为之惊叹、愤怒、谴责、同情、鼓励、支持,这之后世界有因此变得更好吗?这是一个应该被深思的问题。

现实仍在照常运转,只是人群中偶尔还是会有人突发奇想,那些不被人知道的悲剧,那些被人遗忘、被人消费过的故事,会不会就此变得无意义?

若果真如此,这本身也是一个悲剧。

临床表现

2018年上半年发生的热点大事件你还记得多少?

梅西C罗离开,一个足球时代转身了;

土偶土创结束,一个团战时代开启了;

《人生一串》火了,《舌尖3》扑街了;

上海电影节落幕了,可是感觉前不久还是北影节、戛纳节;

头腾大战在继续,抖音遭双微封杀的硝烟却已成为历史;

北大校长念白字的时候,2018诺贝尔文学奖确认取消了;

《使女的故事》第二季正在热播的时候,Ayawawa被拽出来批评了;

再早先,冬奥会刚走,各大音乐节开始了,音乐节刚赶完场,Met Gala的热闹上演了,到了现在,C位和C罗的瓜也才刚刚吃完,可是不急,马上就有瓜该熟了……

诊断

上面这些过去的事你还会再津津有味地聊起吗?每天都在发生新鲜事,可真的都是新鲜事吗?

当我们身处其中,很少有人会想到事件之间有什么关联。

我们总忙不迭地想要知道这个世界发生了什么,生怕少吃了一块瓜,身处这个时代的存在感就要掉一点点。

哈佛大学有一项研究表明,互联网上大量存在的信息会让我们产生一种

“知晓感”

(feeling of knowing),对自己的记忆产生错误的估计,即一种“这件事我早就知道了”的感觉。而事实上,很多时候我们对于某种信息只有很模糊的概念,根本称不上是“知晓”。

当互联网像一个饕餮者,将一切不加选择地全部聚拢、吸收,然后吞吐到我们面前时,究竟有多少人多少事会真的被铭记被深思?是不是真的只有我们关心的才是头条?

如果说要对症下药,互联网健忘症的病根就在于屏幕前的我们自己。那么什么时候,我们可以学会不再那么入戏,可以学会偶尔抽身,可以真的做些什么而不仅仅是在网络上对这个世界指手画脚评头论足?