日制“大东亚共荣圈”图

文 | 张桐硕

国家人文历史新媒体·投稿稿件

有删节,未经授权,严禁转载。

现代民族国家赋予了民众相同的身份认同感,日本的岛国特征以及单一的民族成分,使之在亚洲率先起步形成了现代民族国家。近代以来,日本浓烈的“爱国主义”作为一种重要的内在动力牵引着它的发展轨迹。

1886年夏,日本长崎港,铁甲舰上龙旗飘扬,12寸主炮昂首朝天。北洋水师停泊在长崎的三菱造船所进行检修,这也是中国舰队首次造访日本。

几名北洋水兵到妓院寻乐时引起纠纷,被长崎市视为践踏了国家尊严——外国水兵来醉酒滋事,是可忍孰不可忍。

本着“亲善访问”的目的,两天后李鸿章授意全舰队放假。 450名水兵上街自由观光,观光很快演变为了械斗。数百名日本警察将水兵分割包围,挥刀砍杀。前来助阵的市民封堵了街头,并从街边的楼上扔石块展开攻击。北洋水兵5人死亡、5人失踪、44人受伤,酿成“长崎水兵事件”。

绘画“长崎水兵事件”

北洋水师迅速进入临战状态,褪去炮衣,将炮口对准了长崎市区。

北洋水师的军事顾问英国人琅威理认为按照西洋惯例,日本的这种挑衅行等同于宣战信号,他主张立即与日本断交并开战,一举击溃日本舰队,免生后患。

当时日本海军才刚刚起步,绝非中国海军的对手。

以为教训了一通中国水兵就能扬眉吐气的长崎市民并不知道,他们的“爱国义举”使刚刚走上维新之路的日本处在危险之中。

最终北洋水师没有开火,日本签订了理赔协议,逃过一劫。

李鸿章

李鸿章未把对日先发制人的呼声提上议程,出于维护两国关系和睦的考虑,李鸿章对诸如长崎水兵事件的小摩擦迁就过去了。相反,琅威理顾问所代表的西方人思维却是对潜在对手有除之而后快的强烈戒心。

“爱国主义”在日本富国强兵的道路上发挥着不可或缺的正面作用,但一部分爱国者们高唱着大和魂,暴烈地冲击着他们认定的国家发展的一切路障,不仅对外招致武力报复,险些葬送了未来称雄东洋的帝国海军,对内也使初建的明治政府饱受惊扰,屡屡发生流血事件。

1878年,号称“东洋俾斯麦”的大久保利通遇刺身亡。凶手是六名自由民权派壮士,他们决定“义举”理由是大久保利通苟且偷安反对征韩。早在1873年,政府内部开展过激烈的征韩论之争,激进的“征韩派”主张立即入侵朝鲜,遭到大久保利通为首的“内治派”的抵制。大久保利通绝非和平主义人士,面对百废待兴的日本,只是暂缓对外兴兵。正当他为优先整治内政、稳步推进改革而踌躇满志时,却引来了杀身之祸。

伊藤博文接过大久保利通的接力棒主持政局,他和大久保利通一样坚决反对民权运动,前辈的离世给他留下的心理阴影可想而知。面对自由民权运动中提出的开设民选议会、实行君主立宪、减轻地税、废除不平等条约的迫切要求,明治政府一时难以实现,而失去耐心的运动分子私拟宪法,并转向领导农民、市民发起了一系列武装抗争,遭到政府镇压。之后围绕修改不平等条约问题自由民权运动又形成新的高潮,迁怒于为修约而推行欧化政策的文部大臣森有礼,1889年刺杀了这员伊藤博文的得力爱将。

伊藤博文

站在汹汹民意的风头浪尖,伊藤博文认为自由民权运动的这些诉求是时代进步的趋势,必须循序渐进,按照政府的制定的意图实现自由民权运动的改革提案,使日本能够和平有序的进行政治演变。

历史也证明当初自由民权运动提出的三大要求——议会、立宪、修约,最后都被一一实现。

1881年,伊藤博文赴考察宪政。

1884年,成立制度调查局,专门进行体制改革为立宪做准备工作。

1885年,太政官制改为内阁制。

1886年,伊藤博文组织草拟“日本宪法修正案”。

1889年,天皇颁布了《大日本帝国宪法》,成为亚洲第一部宪法。

1890年,帝国议会正式成立。

1900年,伊藤博文辞掉首相职务,亲自组建政党,开日本两党政治的先河。

至此,一个民主参与度更高一些的君主立宪体制趋于成熟。

而在与列强修约方面,日本为此进行了马拉松式的谈判。一直到1899年,中日甲午战争之后,外国在日本的治外法权才被废除,而日本收回关税自主权则是1911年,也就是日俄战争之后、日本挤身列强之时。日本实现了完整的民族独立,而此时距1853年美国黑船叩关签订第一份不平等条约,已经过去半个余世纪。

自由民权运动冷却了下来,日本“爱国”天团的行刺枪声仍不绝于耳。

1895年李鸿章在日本马关议和期间遇刺,行刺者是一个26岁的当地青年。他坚决反对中日谈判,认为李鸿章来谈判就是想拖延日本扩大战果,这是主战情绪高涨的日本民众的普遍看法。

然而遇刺事件引发了严重外交危机。在“文明”的日本国发生如此极端的事,国际舆论开始关注中日间的谈判。日本当局感到非常紧张,一是怕李鸿章借此回国中断谈判,二是怕西方列强乘机插手干涉。因为甲午战争的巨大开销已经让日本拼到了极限,此时已禁不起任何拖延。那个马关青年造的烂摊子总得有人来收拾,伊藤博文连夜赶来慰问李鸿章,天皇钦点御医为李鸿章医治。日本谈判团为了尽快达成停战协定,只好做了让步,在赔款问题上打了个7折,由最初开价的3亿两减到2亿两。

嵌入李鸿章颊骨那颗子弹,抵了一亿两白银。那个马关青年轻轻扣动扳机,以“爱国”的名义打出了世界上最昂贵的子弹。

1909年10月,哈尔滨火车站,时任日本驻朝鲜统监的伊藤博文应声倒在血泊中,好似前辈大久保利通的重演——皆因征韩惹来杀身之祸,只不过这次行刺者的不再是日本的激进青年,换成了朝鲜的爱国志士安重根。被捕后还高喊着“朝鲜独立万岁”的安重根行刺的对象偏偏是日朝合并最坚决的反对者。安重根事与愿违,伊藤博文死后第二年日本就将朝鲜纳入帝国版图。

随着伊藤博文的倒下,他一直力图捂住的魔盒盖子打开了……

伊藤博文的得意弟子、明治九大元老中最后一位辞世的西园寺公望没能看到这个国家的年青人如他劝诫的那样拥抱胸襟和远见,而是沉浸在狭隘的爱国主义中一条路走到黑。他在“大东亚圣战”(太平洋战争)爆发前一年的1940年辞世,留给日本人的最后一句话是:“这个国家究竟要去哪里?”

甲午战争结束的1895年,德皇帝威廉二世请人绘制了油画《黄祸图》,分别赠给俄国沙皇尼古拉二世等几个欧洲君主,后经大量印刷,成为欧洲家喻户晓的艺术宣传品。画面左侧是手持利剑的天使长圣米迦勒在向身边天使和女神做动员,右侧是骑着喷火巨龙的佛陀正呼啸而来。在画的一角,德皇亲自题字:“欧洲各民族联合起来,保卫你们的信仰和家园!”

《黄祸图》

显而易见,天使长圣米迦勒代表德皇本人,他的周围是欧洲诸国的守护神,右侧那个汹汹逼近的东方民族呢?当时“中国威胁论”不像今天这么有市场,“日本威胁论”倒是甚嚣尘上。

日本在甲午战争中一战成名,占领了中国的辽东半岛和旅顺口,对俄罗斯远东地区及德国在华势力范围构成威胁,不久,俄、德、法三国出面干涉,迫使日本还辽。而中国在甲午战争刺激下,越来越明晰地提出以日本为师进行维新变法,中日关系地回暖,令西方看到了一种可怕的前景:已经掌握了西方技术的日本,如果带领人口庞大的中国进行扩张,则蒙古人席卷西方的“黄祸”必将重新上演。

日本在嫉妒和怀疑的目光中,走到了和沙俄剑拔弩张的地步。

一边是尼古拉二世对着墙上的《黄祸图》筹划着如何鼓动“黄祸论”来获得欧洲的支持;另一边是日本内阁数次召开对俄作战会议,详细研究国际形势。

日本为应对白人社会的“黄祸论”再度爆发,抢占国际舆论制高点进行密集的铺垫。

首先,开辟用笔杆子征战的第二战场,全力对付西方必然兴起的“黄祸论”攻势。建立以柏林为中转中心的对外宣传网,用西方的方式、角度和内容撰写了大量为日本辩护的“新闻通稿”,并且不惜重金在路透社、美联社换取宣传版面。

然后,保持中国的严格中立,避免中日联盟会激起西方白种人的反弹,将日俄战争演变为"黄白"大战。尽管中日关系正处于蜜月期,“联日拒俄”也是大清国朝野上下的一致呼声,可一旦中日联手,势必招致德法等国的干涉。日本极力向西方证明对中国军事改革所给予的援助有利于维持远东的和平与发展,而非针对西方。

日俄战争以日本惨胜而结束。尽管日本在战前竭力淡化这场战争的种族色彩,但战后的表现却强化了这种不良观感。

从这场战争的媾和谈判开始,日本学界不再甘于平静,他们沉醉于战争背后浓烈的种族意味并传染给了全国民众……

东京帝国大学的七名留欧博士负责草拟对俄媾和方案:

赔款日洋30亿,割让包括库页岛、堪察加半岛在内的全部沙俄太平洋沿海地区。

理由是日俄战争日军死伤38万(甲午战争的20倍),军费17亿日洋(甲午战争的10倍),依据甲午战争的收支比例,沙俄的割地赔款也要比甲午战争的中国多10倍以上。

消息传到俄国,尼古拉二世震怒,撂出狠话:一个子儿也不给,不服的话我就调集欧洲的精锐兵力到东北继续打。

而此时前线的日军尽显疲态,但日军将领保持了清醒:因为战场远离对手的核心利益区,日本才得以取胜。日本的战争消耗已经濒临极限,若再起干戈,将前功尽弃。

最终还是美国当了和事佬,日俄双方坐上了设在美国朴茨茅斯的谈判桌。《朴茨茅斯条约》主要内容是:

日本放弃战争赔款,沙俄承认朝鲜为日本的势力范围,将南满铁路和旅顺的租借权转让给日本。

1905年9月,条约内容在日本国内一经公布,立即掀起一场轩然大波。

这次日本虽然和甲午战争一样在军事上取得了胜利,但收益率却大不相同,即便是转让的那些“权益”在短期也还需要往下砸钱去经营。

巨大的反差让日本的媒体难以理解,各大报刊发表了措辞极其强烈的社论:

屈辱!……我们死了那么多人,花了那么多钱,元老和阁僚们上下嘴唇一动,就不要赔款了?全是一群卖国贼!

而日本知识界呢,“七博士集团”为他们的媾和条件被拒找到了原因:日本迄今之外交,皆为英国保障远东之守门犬。说整个事件是白种人的阴谋,英国利用日本打了一场代理人战争,和平斡旋是一个白鬼子联合起来欺负黄种人的骗局。

更可气的是,美国总统西奥多·罗斯福为此获得了诺贝尔和平奖。

日比谷烧打事件

民众们的“爱国热情”一点就燃,一下子烧遍了东京、神户、横滨等各大城市。游行队伍一边要求惩办国贼,一头骂着“西洋鬼畜”,并打出“媾和条约撕毁,满洲军总进击”的口号。东京的抗议民众从日比谷公园集结出发,一路上包围了美国了大使馆,烧了教堂和内务大臣的官邸,后来干脆把胆敢镇压爱国行为的警察局也一起烧了。这就是震惊西方的“日比谷烧打事件”。

整个日本社会被卷入这场“爱国大合唱”,声部越来越多,调门越来越高。记者在叫嚷着爱国,扒手也叫嚷着爱国,从前线凯旋的军神战神乃木希典和东乡平八郎自带“爱国主义”光环,后方笙歌燕舞的艺伎馆也挂起了“爱国主义”的招牌……

而在当时一片轰轰烈烈的对“卖国贼”和“西洋鬼子”的声讨中,伊藤博文站出来支持日俄媾和条约。

当时的外交体系已经发展得非常成熟,务实是最基本的原则。一味附和国内民众所呼吁的强硬,追求脱离实际的外交目标,只会导致国家战略失去弹性,增加崛起的代价。

日本政府为平息“黄祸论”精心布局,却被“七博士集团”挑起的“爱国大合唱”打破。

比起战前极力回避“黄祸”的韬光养晦,日本知识界针锋相对地提出了“白祸论”,将英美人骂为“鬼畜”。昨天的老师成了今天的仇家,日本知识界和思想界的高傲与堕落也促使日本与英美的反目。

在东西方互相妖魔化的激荡背景下,明治初期掀起的西化主义风潮迅速没落,传统文化中的武士道精神经过明治维新的冲击几近解体,又在日本国粹主义的召唤下复苏。

日俄战争中日本的胜利鼓舞了亚洲民族的信心,无疑起到了为亚洲启蒙的作用,但来之不易的胜利显然给日本社会注射了过量的鸡血。在这种“黄白”大战思想土壤的孵育下,大川周明开始运用“文明冲突”理论来解释世界历史发展过程中的矛盾,提出要用东方的王道文明取代西方的霸道文明来建立世界新秩序;而石原莞尔发表了“世界最终战争论”,把未来的战争定位为以日美为中心的、为东西两种文明的统一所进行的持久战。

在冉冉升起的日本身上,西方人看到了令其忌惮的力量,再次掀起一场宣扬“日本威胁论”的浪潮,日本遭到国际的普遍孤立。

战争一旦开始,最大的课题就是怎样结束。

“九一八”事变前夕,中日双方虽然在东北小的摩擦不断,但国民政府坚持不与日军正面冲突,而日本内阁和军部也严禁关东军寻衅滋事,达成这种默契都是考虑到战事升级后如何收场的问题。

当时日本关东军与张学良的东北军兵力比为1:20。日本参谋本部和陆军省清楚关东军的力量弱势,如在东北引起震荡,陷于经济危机旋涡中的日本将骑虎难下;蒋介石摄于日本强大的国防动员能力,一旦日本大规模报复,被剿共闹得焦头烂额的他将无法招架。

石原莞尔和板垣征四郎等几个关东少壮派军参谋不管战争怎结束,他们欺上瞒下,策划了一场豪赌。

1931年9月19日晨,日军在沈阳外攘门上向中国军队进攻,供图/顾棣

在上级毫不知情的情况下,“九一八”当晚500多人的日军小分队冲进有8000多名守军的北大营,看似一场以卵击石的自杀式进攻却取得了令人瞠目结舌的丰硕战果,趁着东北军的“不抵抗主义”,关东军当晚占领沈阳城,还要一鼓作气占领整个东三省。

《大日本帝国陆军刑法》规定:“司令官无故向外国开始战斗者,处死刑。”

关东军参谋们顶风作案,按理应该掉脑袋的。当军部前来调查时,石原莞尔威胁道:

“中央要是胆小的话,关东军就是全体放弃日本国籍,改编为满洲合众国国军,也要拿下全满洲!”

石原莞尔可不是一介莽夫,相反他胆大心细,否则他后来也不会成为日军中极其稀有的战略家。他知道自己不会被镇压,因为吞占东北是许多日本“爱国者”想做却不敢做的事。日本的经济危机令大量人口失业挨饿,将争夺海外粮仓的思潮推向巅峰,石原莞尔的“满蒙生命线”理论无疑迎合了这种主流民意。在军方内部,同情和暗中纵容他们的人比例不小。

在一片“爱国主义”舆论的欢呼声中,关东军树立起了为民请命的形象,这场“下克上”的哗变便不了了之。日本政府起初还拒不承认“满洲国”,并试图绕开关东军和国民政府谈判。不久首相犬养毅被军方刺杀,政府也只好顺水推舟承认了“满洲国”。

从“九一八”到“七七事变”,从沈阳到卢沟桥,历史没有留白。

在这6年中,石原莞尔完成了三连跳,从中佐(中校)升到了中将,从一名关东军的基层参谋进入军队中枢机构,升任参谋本部作战部部长,权倾一时。

眼看“九一八”的发动者加官进爵,后辈参谋们分外眼红,寻找机会争取立功出人头地。既然爱国可以压倒一切,于是大伙一拥而上,罔顾军纪,搞出了大大小小一连串“事变”,关东军的势力也随之突破长城,渗透到华北。但石原莞尔却不合时宜地浇了一盆冷水,发出“日本再战必亡”的警告。

登高方能望远。在这6年中,石原莞尔的职位一路升迁,也越来越清醒。他判断:

“如果开战,很可能逼迫中国进行决战,而到时要不要演变成持久战,主动权握在中国手里。”

经他计算,即便日本把战斗区域限定在黄河以北也要耗费一半以上的军需力量,所以当务之急不是扩大战火,而是深耕东北,积蓄进行持久战所必需的力量。目标清晰,而且实施步骤现实可行,石原莞尔的策略才是对中国最致命的。

石原莞尔可以坚持自己的思想,却没有办法约束手下的军官,就像当年他的上级也没能约束他一样。引发“中日全面战争”的导火线在嗞嗞作响,卢沟桥的枪声终究还是打响了,石原莞尔的计划化作泡影。石原莞尔不再是那个风光无限的“满洲国战神”,而成了一块绊脚石。他受到东条英机排挤,转入预备役,然后下放到大学去教国防学。

拂去日军狂躁蛮干的因素,日本对华北的咄咄逼人有着出于国家层面的考虑。

日本占据了东北,实现了拥有大陆领土的千年夙愿,但国民政府从未承认满州国法律上的现实,使满州国始终处于名不正言不顺的国际地位。日本在东北立足未稳,就已经强烈感受到了近邻对满洲国的威胁——北面的苏联即将完成第二个“五年计划”,实力与日俱增;南面的蒋介石正在紧锣密鼓的训练德式军队,磨刀霍霍。日本急切地渴望满州国能够被全世界所承认,而留给他们的时间似乎不多了。

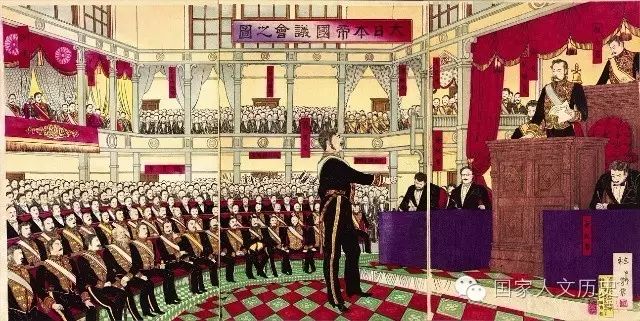

日本国会会议(1890年绘)

进攻是最好的防守。于是日本决策层在1937年“七七事变”发生后干脆一不做二不休,以此为突破口推动战事扩大。开战时的意图很明显:逼迫国民政府签约承认满州国的合法性,最好还能附带华北自治,将华北作为与满洲国民政府之间的缓冲区。就像苏联极力促成外蒙古独立,建立中苏之间的缓冲地带那样。

国运轮转,这一次日本在中国的抗日统一战线面前感受到了前所未有的阻力。

日本侵华战争的烈度和规模大于以往中国所承受的任何侵略战争,但始终未能迫使中国投降,标志着甲午战争以来日本肢解或吞灭中国的再无可能。日本要与时间赛跑,终究还是慢了一步。

如石原莞所预言,日军深陷中国战场的泥潭。到1938年的武汉会战时,日本正式进入战时经济体制,倾举国之力,孤注一掷,连日本本土仅留的一个近卫师团也随时待命准备增援武汉。预期的临门一脚并未起效,武汉陷落后,国民政府没有终止抵抗的迹象。眼看距离逼迫国民政府承认满州国的目标渐行渐远,加之占领区的游击战使“以战养战”的方式难以为继,形势已经很明朗了——必须从中国战场抽身。

日军侵占汉口

投入的成本已经和最初定下的目标不成正比了,可日本的官僚集团怎么会甘心就此罢手,就算撤退也要“光荣”的撤退,从中国带走些战果给本国一个交代。而越想去薅羊毛,就越泥足深陷。

其实早在抗战爆发之初,蒋介石就抓住了日军不知进退取舍的弱点,主动发起了淞沪会战,诱使日军放弃自北向南高屋建瓴的战略优势,改为由东向西的逆江仰攻,争取到建设大后方的喘息之机,为进入战略相持阶段打下了基础。

日军竟被弱势的一方牵着鼻子走。在国内毫无准备的情况下,日本就被“七七事变”仓促地拉入了战争。日本决策层分化为两派,一派主张一鼓作气,一派主张慎重克制。因为之前没有制定出具体的作战计划,下发的指令多数是两派争吵后做出的折中方案。这充分暴露出日本决策层的意见混乱。

日本发动全面侵华时半推半就、拖泥带水,与其在甲午战争和日俄战争中的表现形成了鲜明的反差。当时日本对战争目的和规模的理解是非常清晰的,不仅参谋本部,连现场的指挥员都牢牢记着。明治元老们当时都还健在,他们从幕府末年的乱局中突出重围,理解战争是政治的延续,对战争分寸的拿捏比较好。

指挥甲午战争的是伊藤博文。为解决军中派系间的对立,他设立战时大本营,将海军和陆军、军令和政令系统聚到一起统一调度,绝不允许任何吵闹的声音干扰计划的制定。大本营准备了三种预案:如果海战失利,日本退守本土;如果获胜,则在中国登陆;打平的话,就在朝鲜半岛和中国拉锯。而在全面侵华战争打响时,陆相杉山元向天皇宣称:“3个月灭亡中国”。天皇反问如果3个月解决不了呢,杉山元无言以对。结果光淞沪会战就打了三个月。

当日军击败北洋水师并登陆辽东和山东半岛时,亢奋的将领们提出与清军在直隶平原决战,而伊藤博文认为与清王朝谈判的最佳时机已经到来,否定了军方进攻北京的方案。马关条约签订后,德法俄三国干涉还辽,伊藤博文早有意料,从容不迫的卖给了列强这个人情。他量日本国力而为,始终把主要目标设定为争取朝鲜独立,如果加上台湾和澎湖更好,辽东半岛本来就不是计算在内的战利品。而日本在侵华战争中沉醉于酣畅淋漓的胜利感,逐渐忘记了稳固满洲基地而战的初心,吞下的战果超出了消化的极限,反而透支了国力。

伊藤博文以第一文官的身份干预战事,把政治和军事紧紧结合在一起,战略为政略服务。但伊藤博文只是凭借自己的资格和威望在办事,没有从制度上解决日本指挥体系的缺陷。随着伊藤博文等一批明治元老退出政治舞台,留下了一个缺乏政治意志和战略定力的日本。“二二六事件”之后军部挟持了政府,剥夺了文官的话语权,抛弃了明治时代日本军事上保守、政治上积极的传统,把目的有限的战争拖入巨大规模的消耗战。

1936年2月26日, 日本东京发生 “二二六事件” 后, 政变军队占领了警察厅, 陆军省也陷入包围之中。 图为在临时设立的戒严司令部站岗的日本宪兵

缜密的计划、清晰的目标和军政一致的指挥体系是日本在甲午战争和日俄战争中取胜的主观原因,而缺少这些关键因素的全面侵华战争和太平洋战争中注定失败。

当过程的意义就大于结果,战争就滑向了形式主义——打不打是态度问题,打得怎么样是水平问题。他们没法关心会不会引起亡国的后果,只要当下够“爱国”就行了。

这种脱离实际、不计后果的表现欲望在“昭和三参谋”之一的辻政信身上表现得尤为突出。在他1941年制定的进攻东南亚时间表中:“明治节”开战,元旦拿下马尼拉,“纪元节”攻下新加坡,“陆军节”攻占爪哇,“天长节”攻下仰光。他凡事都要连上一个日本的传统节日,拿严肃的军事行动来搞“献礼”仪式。

日本在瓜达尔卡纳尔岛溃败后,南洋战局急转直下,辻政信求助于自己的“精神导师”、已经退役的石原莞尔。石原莞尔为病入膏肓的帝国开出了最后一剂药方:收缩至台湾和菲律宾一线保存实力。但是军部没有理会他的建议,死守“绝对国防圈”上的一座座孤岛,170万日军命丧太平洋。

一个游离于国家政治目标之外,不受国家控制的单纯武力集团,军部利益的恶性膨胀决定了其暴走的性质。日军就是这样举着爱国的大旗,把日本推向灭亡。

孙子曰:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察。”

叫嚷开战的“爱国者”们,不屑于做好如何结束战争这个课题。

【国家人文历史】系头条号签约作者。

1946年2月11日出版的《时代》,“外国新闻”栏目中的“中国”报道,有一则简短通讯——《毛的一家》。该通讯依次报道了中共领袖毛泽东之子毛岸英从莫斯科飞抵延安的消息及毛泽东的婚姻情况等,并配发了毛泽东与江青在延安的一张合影照片。

△点击图片进入文章

“牡丹社事件”后,1936年,日方在此兴建铜制的“西乡都督遗迹纪念碑”,以彰显日军在“牡丹社事件”中的“功绩”。国民党政府赴台后,屏东首任县长张山钟将碑文改为“澄清海宇还我河山”。

△点击图片进入文章

卡斯特罗率领古巴革命者,揭竿而起,一呼百应,年仅33岁便登上权力巅峰,为20世纪革命画卷写下了浓墨重彩的一笔。

△点击图片进入文章

△点击图片,获得本期杂志

△点击图片投票