正文

我们团队有个很有趣的现象。

我们非常佩服和尊敬我们的老师,我们在心里暗暗把老师奉为“天神”,我们从主观的意识里督促自己时刻像导师看齐。

遗憾的是,我们师兄弟的学术搞得并没有导师那么出色,但是我们却在一点上和老师保持高度一致,那就是,发型。

我第一次见到老师的时候,给我留下最深印象的就是他的发型。

都说聪明绝顶,我老师绝对是这个成语的现代版代言人。老师把我带进实验室,向各位师兄介绍我,然后让我跟师兄们好好交流。

大师兄很热情,“师弟,欢迎加入咱们团队,我叫M,年纪有点大,大家都叫我老头儿,你也可以这么叫我。”

“不敢不敢,我还是叫您M师兄吧。”我有礼貌的说。

“师弟,你别客气,你看他那发型,简直和他的年纪不在一个起跑线上,他出去都能和老师称兄道弟了。”这段充满东北口音而略带调侃的话来自我那个肤白貌美的师姐。

“对对,你师姐说的对,哎呀也不知道谁,天天带个破帽子,好像掩盖什么东西。我来给大家猜个谜语吧,东北那旮沓,带个破帽子,满肚子坏水,谁?”话音刚落,整个实验室笑声一片。

这么欢乐的实验室,真好!

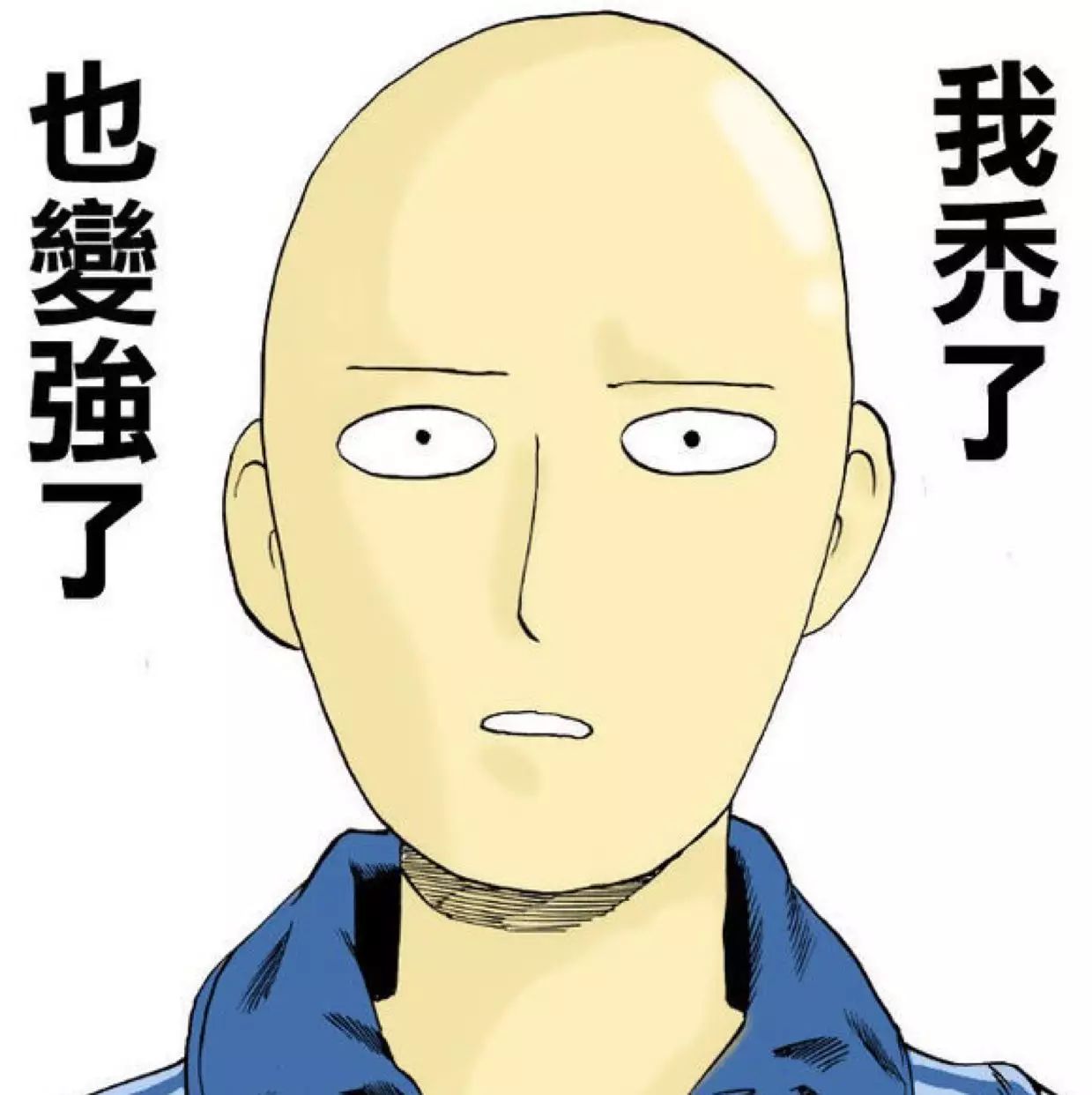

但欢乐的背后,却是一段段脱发的“血泪史”啊。

外人来我们实验室,第一反应都以为来到了少林寺。

老师,秃顶。

大师兄,头发稀少。

二师兄,头发稀少。

三师兄,头发稀少。

大师姐,掉头发,常年带着帽子。

就连刚读研一的小学弟阿强,我隐约都感觉到了他的发际线在一点点的向后脑勺退去。

按理说,男人秃顶、女人掉头发也不是什么大事。人到了一定年龄,早晚都会秃,况且,很多人秃顶还是出于家族遗传。

但学校里、科研团队里里有很多二三十岁的硕博生,年纪轻轻就开始掉头发,总觉得有一点诡异。难道,搞科研的人都有秃顶掉头发基因?

师弟阿强,曾经向老中医咨询,老中医告诉他:

长时间的视力疲劳、精神压力过重、神经过度紧张、急躁或忧虑情绪、熬夜等,均可导致脱发,形成早秃。

阿强又上网查了一下,国内最容易秃顶的三个专业。

(1)物理专业。世界十大杰出物理学家中,包括法拉第和伽利略在内的八人的照片和画像中出现脱发症状。

(2)化学专业。除了夜以继日的研究外,化学药品难免对身体健康以及毛囊健康造成伤害,引起脱发。

(3)计算机专业。

我们都是未来国家化学界的奠基人和开拓者,秃顶算的了什么!

凌晨两点。

博士工作室灯火通明。

大师兄,紧张的坐在电脑上,左边一杯茶水,右手边一碗没吃完的泡面键盘噼里啪啦的敲着。桌子上各种发票、收据。

马上有一个项目要验收了,这个项目老师全权交给大师兄负责。大师兄已经博后第二年了,能不能留校,能不能落户,都要看他的实际工作情况和科研成果。

在这个团队里,他其实充当的是一个副导师的角色。我们不敢和老师直接沟通,很多事情都是大师兄帮我们解决的。

项目报告已经写了六七稿了,但是每次他都不敢在最终的word上加上定稿两个字。

总觉得,还会写的更好…

凌晨三点。

实验室灯光闪烁,实验仪器咚咚作响。

师姐面无倦色,只是脸色有些黄淡,干涩的嘴唇已经起了皮,头发上有了些许的头皮,那个帽子已经偏离45°,她形色匆匆,奔走于实验仪器和电脑屏幕之间。

师姐从来不喜欢运动,但是她每天的微信运动都会占领我们的封面。

师姐说,实验数据一直不理想,做不出想要的结果,就没法写文章,没有文章她就毕不了业。

去年,她已经延期一年毕业了。今年,她马上就30岁了。父母都催着她赶紧结婚,可是想想自己还没有毕业,还没有稳定的工作,她实在不敢走进婚姻的殿堂。

目前,唯有拼命做实验,做出可靠可用的数据,她的未来才有一线生机。

凌晨四点。

工作室里传来一声叹息。研三的师兄小李,拿着一盒烟匆匆来到了洗手间,安静的点燃了一支。

马上就要毕业了,还没有找到可心的工作。不是人家看不上他,就是他嫌弃人家单位不好。

他一口一口的抽着,想想自己已经读了这么多年的书,没想到找个工作这么困难。突然,他奋力的掐灭自己的烟头,恶狠狠的说了一句,“实在找不到工作,老子就去读个博!”

话音刚落,他看着镜子里的自己,和那稀稀疏疏的头发,他还是心生胆怯。

他悻悻回到了工作室,继续狂发简历,时刻准备面试公司的召唤。

现在这个社会,给予了学生太大的压力。尤其是对高学历的硕士博士来说,他们大多数的时间都献给了实验室,甚至是把自己的身体健康献给了科研,献给了实验。

而换来的,就是论文的发表,或者能够找到一份体面而又满意的工作。

关于硕博这个群体,总是会得到大家的关注。两会上,有人提出,要将硕士博士研究生阶段减少两年,过长的学制教育对个人人生规划有影响,也加大了社会的老龄化压力;李克强总理面对院士施一公要求再次给研究生提高补助的建议时,也做了有力的回复和批示。

但如果这些真的实现的话,相关的对硕博群体的压力会不会更大?学制减少,毕业的要求是什么?补贴涨了,要拿什么来换?社会上对硕博的含金量会不会有质疑?等等等等,都是需要探索的。

给硕博这个群体减少点压力吧,不要让秃顶成为他们的标配发型。

我时常摸着自己一头乌黑亮丽的头发警醒自己,不用学的太认真,差不多就行了。

「募格学术」现正式向粉丝们公开征稿!内容须原创首发,与科研

相关

,一经采用,会奉上丰厚稿酬,

详情请戳

。

1、

他不是海归,却是全国最牛博导和最年轻的院士!

2、

干货 | 最快速的方法找到你论文需要的数据

3、

南方科技大学校长:我们是体制内大学 不想成第二个北大清华

4、

史无前例!中国科学家4篇论文齐上《科学》封面

5

、

漫长而短暂的博士生涯结束了——一位武大博士的考博读博感悟

长按二维码关注我们

微信号:mugexueshu

点击图片进一步了解募格编辑

点击左下角阅读原文可以了解更多募格服务