2004年高中毕业,我被西安电子科技大学通信工程学院通信工程专业录取,2008年,被免试推荐至通信与信息系统专业硕博连读,从此,踏上了一条“通信”之路。

2013年毕业季来临,我选择了签约华为公司,令周围的老师与同学都非常意外,因为按我的科研成绩与发展趋势,大家觉得我毕业后一定会选择高校或研究所就业。让我印象最深的是,办理毕业手续的时候,要去学院找各个层级的老师与领导签字,几乎所有人看到我的就业单位时都十分诧异:“啊,你怎么去了华为?”“华为挺好的呀,为什么不能去啊?”虽然我极力维护着自己的选择,但还是感觉被人从头到脚兜了一盆冷水,心里拔凉拔凉的,只能暗下决心一定要在华为做出一些成果来。

确实,那个时候,我们学院选择去公司工作的博士还是比较少的,与我一起参加答辩的同专业博士有一个留校了,两个去了研究所。可能大家普遍觉得高校与研究所的工作比企业更稳定,更适合博士。而我内心的想法其实很简单,要么去通信专业最好的学校,要么去通信专业最好的企业。那个时候一流高校的教职岗位要求已经很高,没有海外名校的博士学位基本没有机会。既然去不了通信专业最好的高校,不如选择去通信专业最好的公司。

为此,我还专门找导师葛建华教授交流了一下,在华为与外企之间,葛老师非常中肯地推荐了华为,理由是华为未来更具潜力,对个人而言能提供更好的发展空间。现在回想起来,正是导师当初非常恳切的建议,最终推动自己选择了华为。

我在硕士阶段主要从事算法工程实现,包括定点化、系统联调等,博士阶段主要从事算法理论研究,包括论文发表、参会、学术交流等。来公司以前,我对自己在未来的工作设想是设计方案、撰写提案、参会交流等。然而,2013年10月底入职后,我就直接参与了芯片算法的交付。入职以后的工作并没有想象中那么高大上,一时间,我开始质疑自己的职业选择:这样的工作需要博士吗?

为此,我也专门与一些先我几年入职的同事去交流,大家都建议我把手头的工作做好,与其抵触,不如试着接受,带着兴趣把它做好。想想也对,刚进公司,还是需要踏踏实实把第一件工作做好。与其在做与不做之间犹豫不决,不如多花点时间思考如何在当前的算法交付岗位上做出“与众不同”的工作,何况这还是我硕士阶段曾经擅长的工作。

现在想来,当时主管的工作安排还真是意义深远,一方面让我可以熟悉商用算法的实现流程与细节,为日后的算法研究打好基础,做好铺垫,另一方面又让我避免犯眼高手低、好高骛远的毛病。

在芯片算法交付中,我主要负责两个硬件加速器算法的交付。LM(资源线主管)经常和我们说,他对每一版芯片算法的交付都如履薄冰,因为我司的芯片中都包含大量的硬件加速器实现。硬件加速器是把双刃剑,一方面由于更高的运行效率,可以承载更复杂更先进的算法,另一方面也对算法交付与实现要求极高,一旦完成就无法修改。这对没有交付经验的我来说无疑是一个具大的挑战。

幸好公司有许多前人的算法设计文档可以学习,周边还有很多算法交付经验丰富的同事可以请教。在边学边做的过程中,我积累起了算法交付的经验,比如,算法设计验证中尽量保证一次完工,提升质量;又如,算法性能仿真中需重视自动化工具的应用,提升效率;再如,算法数据比对中要智能化比对链路与比对用例,利人利己。

很多人会觉得算法交付工作只是交付,很难有创新。其实不然,只要有意愿,多观察,勤思考,还是能够找到一些创新机会的。令我最难忘的一件事是,一个小小的参数配置优化,竟可以在不增加实现复杂度的前提下,提升硬件加速器定点算法精度性能N倍。

在完成第一版算法设计,评估算法精度时,我发现算法在一些用例下的数值精度,虽然可能满足要求,但仍不符合预期。在是否需要搞清楚原因的关键时刻,我心里有两个小人在打架,一个声音在说:“芯片算法交付项目时间进度紧,赶紧完成交付吧,定点算法满足最低精度要求即可”,但另一个声音又在说:“硬件加速器对于公司自研芯片竞争力至关重要,定点算法设计更应该精益求精,不留缺陷”。最终,内心强烈的好奇心还是敦促我一定要透过现象看本质,搞清算法精度不符预期的根因。

为了不影响交付进度,我选择利用业余时间进行分析。经过一轮又一轮算法流程的梳理,一遍又一遍算法公式的推演,一次又一次算法仿真的验证,功夫不负有心人,我找到了原因——算法中一个参数沿用了上一版芯片的缺省配置所致。理论上讲,该参数的配置不会影响(浮点)算法的结果,但实际上,与定点算法的某些具体操作相结合,会导致有效数据的精度下降。

接下来的问题是,这个参数到底该如何配置呢?想到这儿我不由有些兴奋,因为几年训练出来的理论分析能力,总算能有用武之地了。于是,我结合具体定点算法的关键步骤,完美推导出了这个参数的动态范围,并给出了合适的缺省配置值。参数配置优化后,定点算法的精度提升明显,而且没有额外复杂度开销。

事后每每与他人谈及算法交付的体会时,我都会提到此事。或许会有人觉得算法交付中这样的小创新意义不大,但正是这样一个一个的小创新、小优化不断推动算法逼近极致性能,它们代表了每一位算法人对算法的执著。

回想那段高强度的算法交付经历,虽然付出了很多,但收获更多。以前在学校也做过一些算法实现与交付,但从未像这次这样参与过大规模、集中式、高质量、严流程的算法交付项目,给我一种从“游击队”转为“正规军”的感觉。在这段期间内,自己与项目交付团队的其他同事建立了深厚的战友情谊。这种友情是在大家为了同一个目标——交付零缺陷、共同顶住压力、付出汗水的过程中默默形成的。

2016年6月,芯片算法交付项目的项目经理发邮件说,芯片顺利通过TR5,BETA局已发货过千片,规模商用在即。想到自己在这一版芯片中做贡献了两个硬件加速器算法,即将服务于全球许多商用网络,心中满满的都是成就感与自豪感。这种感觉一点也不亚于在学校时论文被世界顶级期刊录用的感觉,更让我意识到,有商用价值的算法才是真正有意义的算法。

芯片算法交付工作完成以后,我逐步转入另一款芯片的算法研究工作,主要承担4.5G多个物理层信道的Massive MIMO算法研究与设计。Massive MIMO也称为大规模MIMO,是多天线技术演进的一种高端形态,被列为4.5G/5G的关键技术之一。研究一开始,我对所需研究的信道与Massive MIMO技术都不熟悉,只好每天浸泡在协议、算法说明书、算法选型文档、算法仿真链路的学习中。此外,部门有很多专家牛人可以请教交流,有时候一两句话的提点就可拨开算法研究的重重迷雾。

记得当时在研究Massive MIMO信道(通信信号的传输媒质)A算法的时候,我先是调研了许多相关的文献资料,又翻阅了部门已有的选型文档。结果却令人气馁,一方面因为文献中给的算法太过依赖于对无线信道模型的假设,而这正是实际系统中未知或者难以知道的;另一方面又因为部门前辈们的选型算法由于复杂度原因,难以扩展到这个场景。受限于实际系统以及复杂度约束,如何研究出简单有效的算法,似乎已成为难以逾越的鸿沟,困扰了我许久。以前在学校学过的知识与方法完全使不上劲。

碰巧有一次与多天线算法专家徐波交流时提到这个问题,他问我:“A算法的最终目的是什么?”“进一步提升波束赋形的性能啊!”我不加思索地回答。“那为什么不能直接考虑波束赋形啊?”徐波反问道。我茅塞顿开,喜出望外,感觉一下子又有了目标。

于是,我花了一下午时间将算法一气呵成推导下来。当我迫不及待地正准备将推导结果拿去与徐波讨论时,却发现所推导的算法与Massive MIMO似乎并无关系,也就是说A算法可能拿不到Massive MIMO特有的增益。正当我又一次一筹莫展时,徐波另一句点拨,让我柳暗花明又一村,他问我:“Massive MIMO特有的信道特点是什么?是不是可以加以利用?”我突然意识到在设计算法的时候,仅考虑了时间维度的信道信息相关性,却忘却了Massive MIMO信道在空间维度特有的相关性,就像在高速公路上开车仅注意到自己当前车道是否拥塞,却忘记观察旁边车道是否有车、是否可以变道一样。

在他的点拨下,我逐步理清了思路,最终推导并设计出了首个适合Massive MIMO的A算法,复杂度低于传统算法一个数量级。由于原理清晰、步骤合理,A算法在上海交大外场的Massive MIMO样机中很快就验证出效果。

像这样牛人点拨的例子还有很多很多。正是在他们的指导下,Massive MIMO的算法研究在4.5G多个物理层信道上均有进展,并且成功落地芯片,很多后续还成为了商用版本算法的原型。

通过无线青蓝计划向算法领域首席专家蒋培刚博士拜师学习

今年,主管让我负责RTT(无线传输技术)下行组的交付与研究工作,PL的工作岗位对我来说又是一个新的起点,新的挑战。如何做到“岗位因我而不同”是我需要继续思索的问题。

回顾来华为公司将近4年的时间里,我经历了算法工程师的多个工作岗位,对算法的认识也有了新的变化:算法是数学与工程的完美结合。工程对算法的重要意义是我以前在学校所不曾意识到的。一路走来,由最初对算法交付工作的些许抵触,到后来调整心态,逐步适应,再到现在与算法的成败同喜同悲,算法已然成为我生命中不可或缺的一部分。

现在想来,我非常庆幸自己当初选择了华为。在这四年的时间里,我见证了华为公司从通信行业的跟随者成长为行业的领导者,目睹了越来越多的海内外优秀学子加盟,庆幸自己能够与他们一起并肩作战。

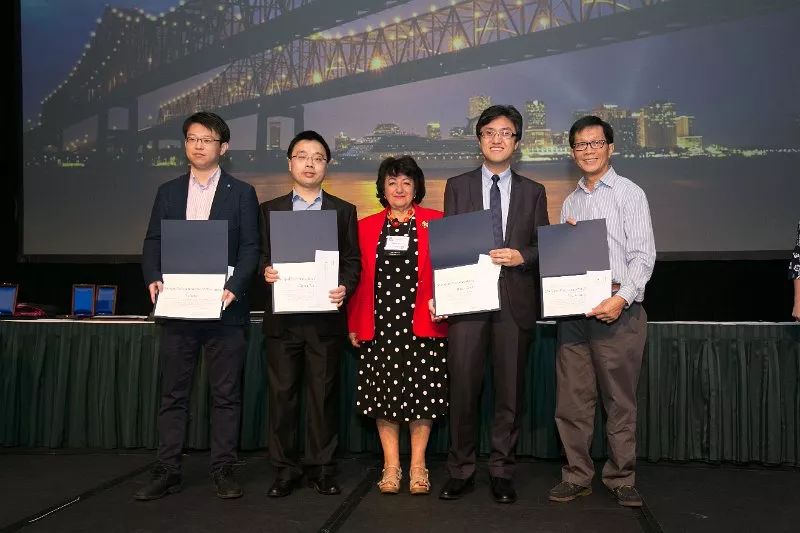

经过三年多时间的检验,今年我还意外收获了学生生涯两份迟来的惊喜:一份是2016年陕西省优秀博士学位论文,另一份是2016年IEEE信号处理协会IEEE Signal Processing Letters最佳论文奖,这让我的学生生涯圆满结束。期望自己现在每一天的努力,若干年后亦能为我的职业生涯画上一个圆满的句号,不留遗憾。

获得2016年IEEE信号处理协会IEEE Signal Processing Letters最佳论文奖