张浅潜终于决定要做一个画展了。

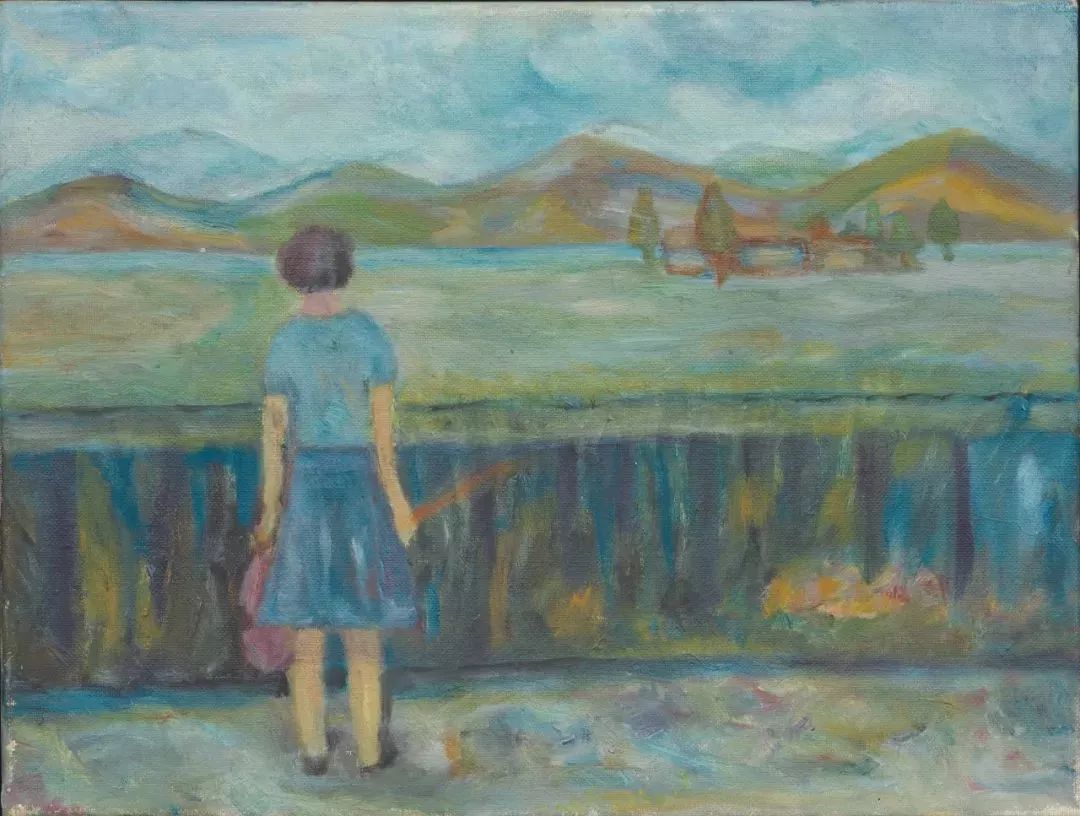

当时她为展览取名《我的肖像》。我心里惊叹,这个人果真只能在艺术里做正确的事情,因为太贴切,或许是我看得多了,入迷了,确实觉得每一幅画都像是在画她自己,就连那个鲍勃·迪伦的头像,或者简单的一束花,背后也是她。

后来她又想到了另外一个名字《爱情的癌症》,熟悉她的人都知道她无疑是这癌的头号病患。很快她否决掉这个主意,她认为自己作为一个有责任感的“艺术家中的艺术家”,展名太过于负面。

在我看来,她终于愿意把画拿出来,是传递一个信号,是孤注一掷的赌注,是试图用绘画的稻草救音乐。

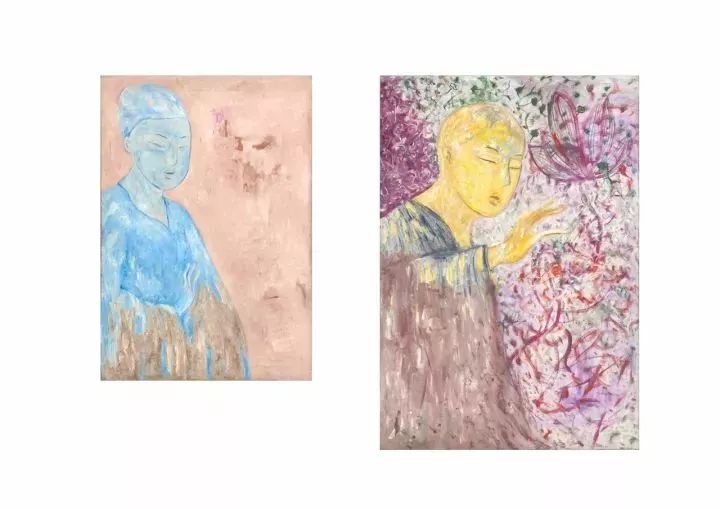

她想过用卖掉画的钱来做音乐,可她应该并不舍得卖画。但她作为独立音乐人,又缺一大笔钱去制作歌。于是把价格标得高些,好让自己心里好受。这次展出最早的一批画,是1998-2001年之间的作品。难以想象那些大画是怎么跟着她流浪在北京的各个住处。十多幅高一米二的大画,禅意大气,而其他一些有爱情色彩的画,浪漫得像精灵所作。

去年夏天,我去她租在石佛营的房子看她。那些大画就被竖放在窄仄的卫生间门口的过道里。每次上厕所,我都不敢大力开合那扇门,怕把画戳着了。因画作尺寸和年代可以明显区别,展览上另一部分的画是她近年所作。2015-2018,她画一些女孩和花朵的脸庞,还有小动物,小场景,特别天真。那是她为排遣孤独而随兴画的,她能总在绘画的时间里,得到片刻安歇。

在多年前的博客里,她写道:

“只有绘画让我沉静,变得纯粹、一尘不染,写作则令我清醒,与这个世界有关,音乐呢?我想溶到它的里面。再真诚一点说,它最能发泄我的情绪,也只有它会让我渴求一个知音,在他身上,渴望衍生自己腐朽麻木的生命,寻找爱情复活的可能,并获得三餐相伴的真实生活,这就是我对音乐特殊的感情”

接下来一句要命了!她说:

“我无法简单,这简直是天大的不幸”

如同张晓舟曾写在《灵魂出窍》乐评里写的:

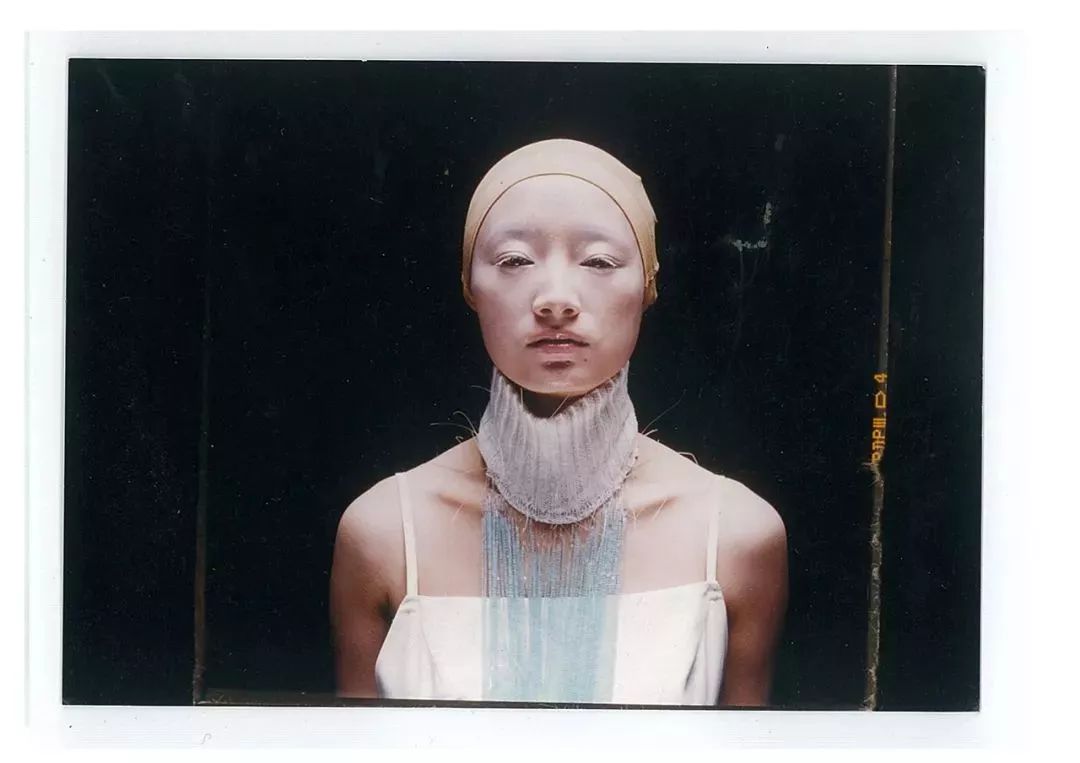

“张浅潜在歌手、乐手、制作人、画家、随笔作家和模特诸种身份间开始了令人目眩的托马斯全旋。”

95年,她刚到北京不久就以女画家的身份办了画展。绘画护送着她离开了广州成功的模特生涯,去拥抱真正属于她的音乐事业。她受绘画关照良多。

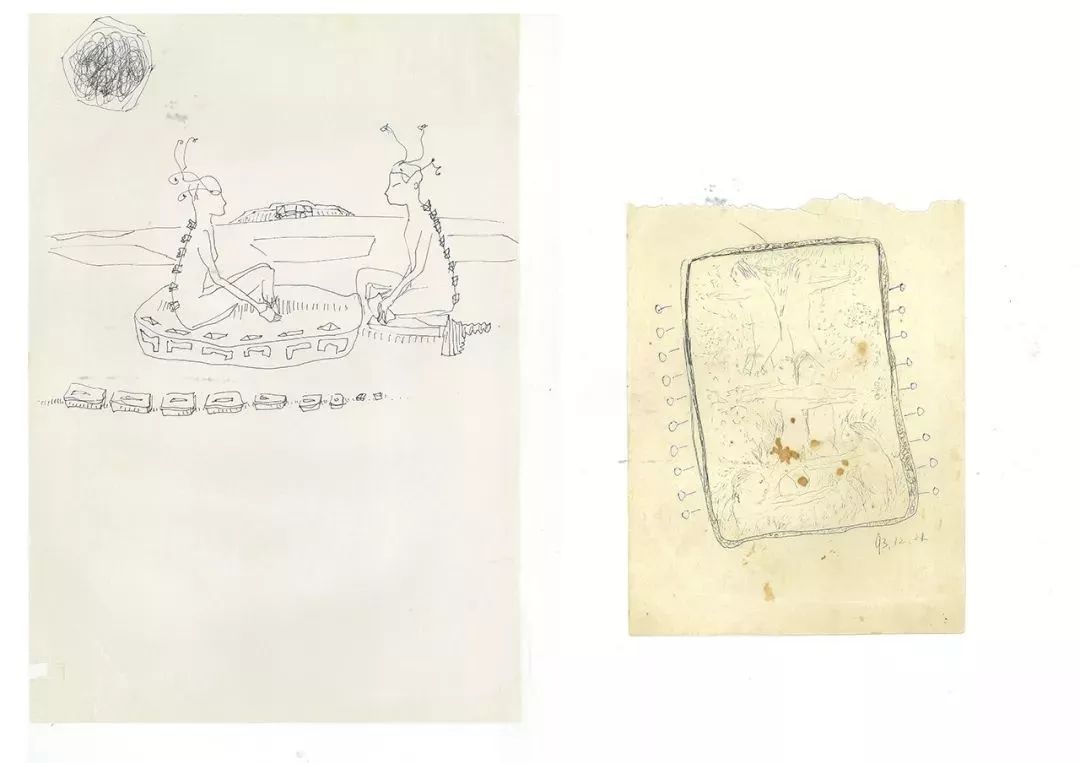

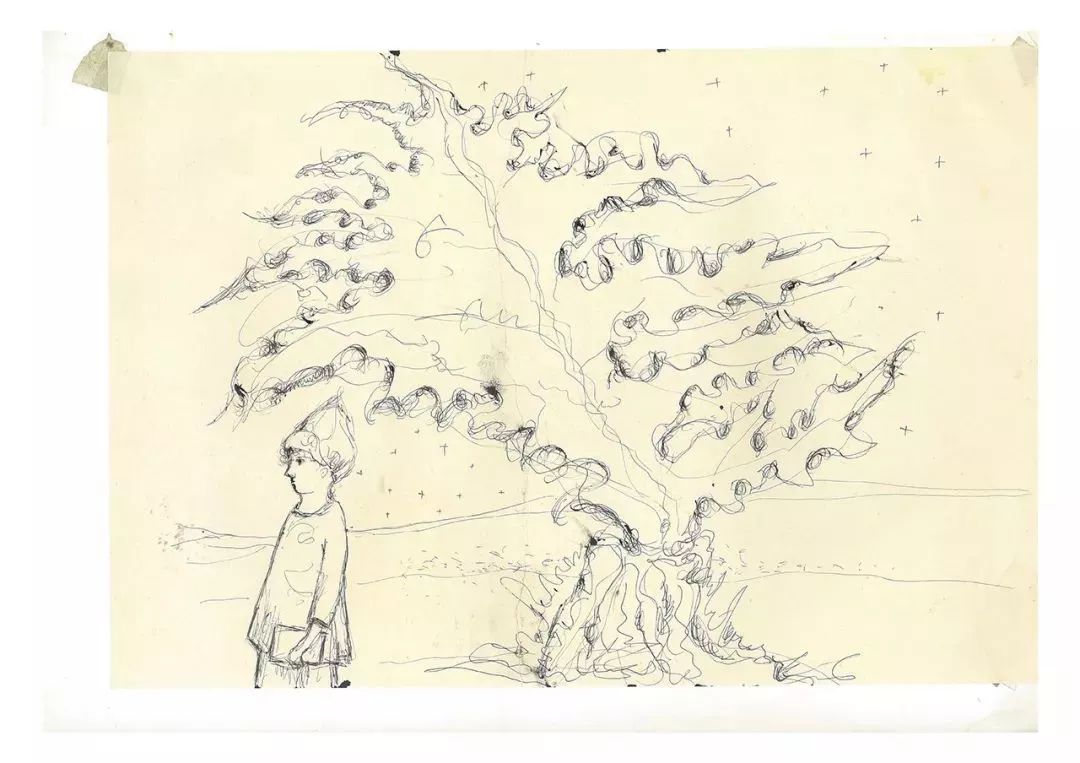

在杨葵为她出版的《迷人与迷》里,她在字里行间穿插展示了她的不少线描作品。

“生命的衣锑将有文本继承,由线描解决,由声音倒入世界”

线描和她决心拿出来示人的画作太不相同,更像是无意识的流淌。一个恰当又不恰当的例子,那些线条轻轻松松勾勒出来的意象,就像是她音乐作品的另外一个部分,即兴。可以令人飞快地感动或者迷惑。

少了那些,也都不完全是她了。

她凌乱不堪的家里,安放着若干册文件夹画夹。她的随笔,日记,歌词草稿,乐谱,线描画,彩铅画,甚至还有服装设计稿,上了年头的一切手稿,都被妥当安置在一页页塑封膜里。

那些宝贵档案之外的世界,各种充电线散落在各处,光盘和剩饭摆在一起,衣服乱堆着,装隐形眼镜的盒子在床头柜上挨着摆了十多个,大多遗失了盖子,有的里边甚至落着烟灰。

我曾站在局促的空间,随手拿起其中一个文件夹,一张纸就悠悠荡荡飘了出来。她画了一个小孩,并在下面写道:

“我最不好的作品,是我的生活;

我最好的作品,是我的艺术”

那些谈起她就色变的人,无非是惋惜一个前途光明的人如何失常,如何逆流而退了,渐渐消寂了。

可这一切,写出这句话的她怎么会不自知。

她当然有很多忠实的歌迷,经常能看到有人在她微博下表白,说她是他真正的女神。

如果我们对女神的定义是美丽迷人,是风情万种,是才气逼人,这是在她年轻时就能戴上的桂冠了。

那时她独自操刀制作《灵魂出窍》,十四首歌,作曲编曲,写歌词连同歌唱,首首净是塞壬之歌,使人无法抗拒,迷失心智。专辑的MTV和服装造型是和马可合作,同她的音乐一个气质,超前,先锋,前卫。

那张专辑让她获得了中国另类女声第一人的称号。而李皖早早洞悉了她,说那不过只是商业社会里一句响亮的马屁。

就好像如今的媒体环境,介绍她,让新的人知晓她,就非得抬出他人的名字。需要说她是李志最喜欢的女歌手,与窦唯同台演出的“女窦唯”,朴树在访谈里说她是迄今为止见过最天才的人,吴宁越说“全中国做音乐的男的女的加起来,也没几个比张浅潜牛逼”......

她还带着玩票兴致,出演了李玉的第一部电影《今年夏天》,在其中饰演一个同性恋。电影本身被作为中国第一部女同性恋电影。

她交游广阔,积极进取,满是尘埃的文件夹里,能看见她曾写下了和很多艺术同行友谊的回忆和祝福。根本不知道那些文字发表过没有,或者至少是让对方看过。赵半狄,栗宪庭,崔健,何勇,张楚,窦唯,张亚东,野孩子,艾敬,朴树,许巍,李皖……

.

她抒发着对每一个人灵魂相交的赞许,他们曾是她信赖的伙伴,心灵的朋友。

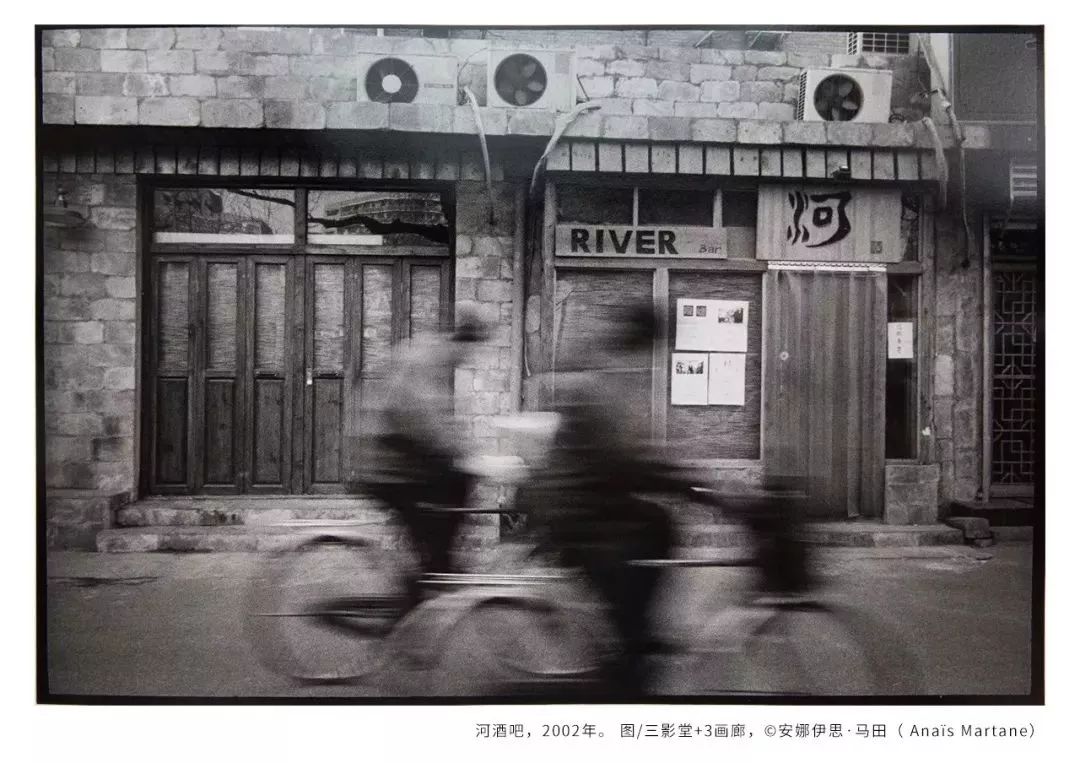

我曾在她的卧室里,发现一篇题为《月夜河》的文章。因为是兰州人,那是我唯一偷拍留念的。

她写道:

那间用竹帘收拾起的吧台,印有云南染布的挂图,还有标有乐队演出的节目单,以及简易而朴实的舞台边上,那台小小的调音台,甚至是厕所里挂的“请勿抽叶子”的小木板,都无法不使你怀念它。

…….

它虽如此简易,却带给了我和像我一样的游吟者们欢乐。我怎么不记得,我怎能不记得,和野孩子,和大把兰州人共度良宵的月夜。在那条夜晚时,大型洒水机压过路面的人行道上,也留下我和朋友们每次离开“河”后的燕语莺声。也就是在那条通往彼岸的舞台上,我可曾不知道我每次对着那尾麦克风的激越抒情,抑或完整表露,那真是我对自己生活最认真的表达。

每一次,情感的蒂落,爱情在落幕时留下的灰尘,与风,与那尾时常亮在我眼里的明月,都在时光的流失中。多情的我,已在不断的变故中将自己视为“河”的主人。

也许仅仅因为,那里曾留下过我无比自由而流畅的歌声。那份心情与感动,即使再堆起无数音符,我也都无法回去了。

凭着她现在时而封闭的交际,我暗暗推测过她是否把这文字交给过张佺,张玮玮。因为自己喜欢野孩子,2011年,纪念河酒吧十周年的那场具有历史意义的演出,我清楚记得那天她也是到场了的。如果她能像廖伟棠,封杰西拿出旧照片一样,或者说联系当时的郭小寒,发表这样的文章…….

我想不下去了。已经过去的事情由不得我狂想安排。而亲身经验的事情历历在目。

现在的我特别懊悔,自己并没有更好的驾驭文字的能力,能把整件事说得精彩。说清楚成了最低的要求,而想要说清楚的又那么多。随便一个时刻,它又对应了我发现她身上的某一种精神,随便一个情绪的背后又藏着某一个选择,一首歌的动机。

在江阴诗歌节,诗人们和音乐人围聚在一起。她突然兴起,说要找个本子请大家为她有朝一日能出版的书写几句话。

马条写下了“干净的灵魂” ,野夫把“浅”“潜”两个字藏在两行字中夸她有妙悟。

冬子说“浅潜,愿你早日觉悟自己做自己的爱人。朋友们都很爱你,希望你快乐,不再为生活担忧”。

本子传到食指那里,他婉言推辞了。

饭后,大伙一起去桥咖啡即兴演出。她唱起了《为艺术为爱情》《名利之徒》(未确定名称的《花语》),有个瞬间我扭头去看后排坐着的食指,诗人很容易动情,他眼眶发红了。他主动向我要了之前大家留言的本子,在上面写:

“你经历了很多,希望你还是个好孩子…..”

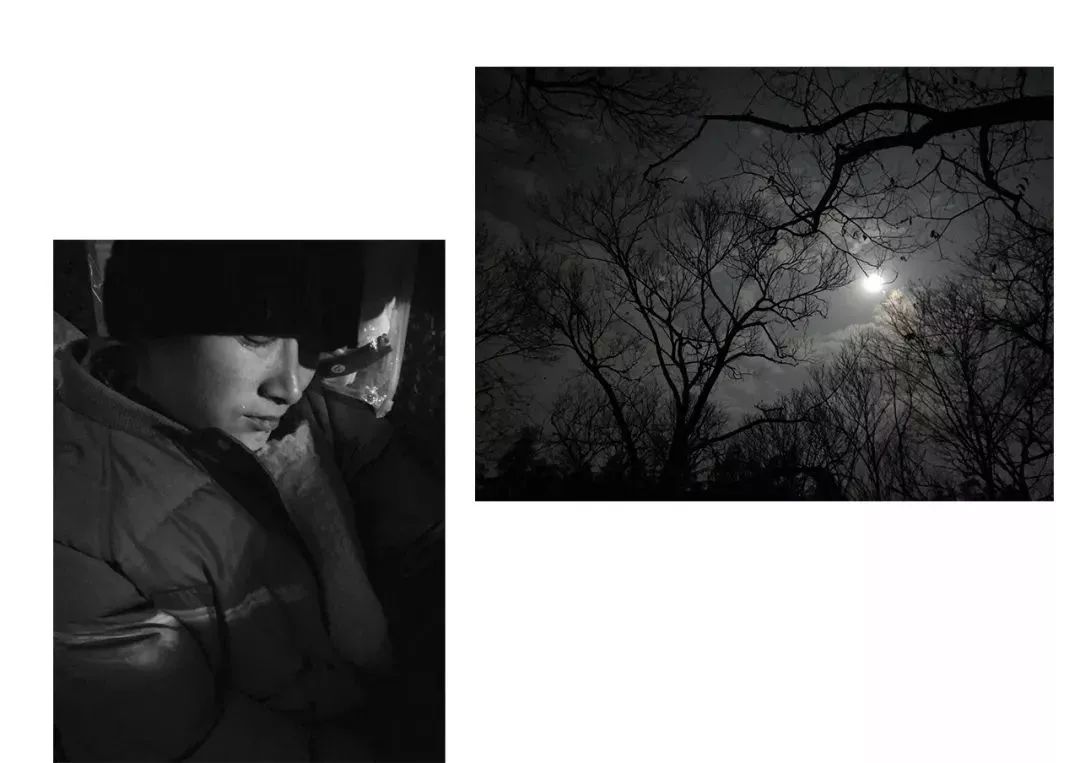

楠溪江音乐节第三天,傍晚,她和朋友陈眠,我一起从会场外赶往舞台。我们下车下错了地,要绕过几公里的菜地去向官方规定的入口处。没有路灯,只靠月亮照明,她穿着布鞋,举着手机,一深一浅地走在田埂。她想记录月光拂过树的影子,她幻想着这走错的路,趟过的泥也可以成为一个作品。

走到最热闹的地方,却发现又是走错了路。面前是铁丝网堵住了我们的去路,一堆志愿者围上来,怕我们是逃票的人。于是她的演职人员证件居然被不认识她的志愿者没收了。令人又气又笑,她却始终没有拿自己的名声去换一个方便的脑筋,也没有想过反过去刁难那个学生。

她很平静地站在台下,看完了朴树的演出。天很冷,她累了就去人家摆着的垫子上睡一会。

今年年初,1月12日,张玮玮参与组织的

安娜和音乐朋友们的聚会

,她收到了玮玮的微信邀请,早几天就计划着要去。事到临头,我却眼睁睁看着她做了另一个选择。我相信那出于她不敢触碰什么的潜意识,她拉我去离家很近的火锅店吃火锅。那家我从没去过的火锅店令人眼熟,正是前不久张亚东发起的stage第一期的拍摄地,他本人作为贝斯手和旅行团乐队在火锅店演绎《逝去的歌》。不确定她是否知晓。

饭后,其实仍然赶得及奔赴音乐聚会。但是她宁可摇摇晃晃在北京的地铁里打转。她带我去了另一拨人凑的局。一个打着京腔的哥们儿借着酒劲,在羊肉锅前跟她掏心掏肺,说“浅潜,你得听我们的,你要是听我们的,你早好啦,你应该拥抱商业。这个时代你这样做,是不行的。”

那人倒不是危言耸听,相信是好言相劝。

可是她告别初见的拘谨保留,严肃正色道,我选择做艺术的道路,正是为了获得自由。我怎么可能选择听从任何人的话?

比起同行,她现在仿佛更愿意结交傻瓜和庸人。跟这样的人相处,她好像才能轻松一点。她不用把自己放在世俗的较量里,她把这些单纯喜欢她的歌迷,给她的力气,一点点拼凑起来,装点成取暖的炉。

她喜欢有人气的地方,不选择把自己与公众隔离开,于是微信里也有近5000人。发了表达自己心情的朋友圈,也很快秒删。耳机里常年放着的是自己的歌。手机里的语音备忘录,帮她导出备份时发现几年下来,竟然有上千个片段,全是她创作的种子。

她在花椒上玩直播,在一个存放冷柜的地下室和人排练,去日本旅行演出时,路过一个街头音乐人,她上前请求去试琴,希望有音乐的交流。

有一次我竟然看到她手机上有高中地理,高中历史的app,她解释说“我喜欢求知和学习”。

一个饭局上,有人积极地为在座的其他人介绍她,说她是中国最牛逼的音乐人,她难为情地调侃“唉,还没有自杀呢。”

冬天的整个巡演,她一直喜欢穿着那件从武汉海岸线酒吧附近的小店买的衣服。姜黄色的小猫毛衣,搭着青灰色的羽绒服。那件衣服是她在小宾馆里练琴,我跑出去帮她买的。

老板要了五百块,对于一件冬衣来说,实在算不上贵。可是她竟然说“我从来没有超过五百块的衣服”。

我惊愕反驳,“别逗了,你曾经什么样的好衣服没穿过。”

她讲述自己在广州被男朋友悉心照顾的日子,说自己不喜欢现成的发甜的生活,她喜欢靠自己的奋斗争取一切。

帮她做演出用的文件,她一边穿衣,一边夸赞自己过去的一张照片“我的脸上一直有一种不为金钱所动的表情”。

夜半她抱着吉他躺着弹琴,弹着弹着突然坐起身来,说“要好好练一下”,弹到妙处,她自言自语“嗯,这个地方编得好”。

巡演的交通方式大多依赖动车。不敢坐飞机,也惧怕任何速度。司机开车太快时,她也会紧张。有时在车上,本来说话说得好好的,她就突然不说了,理由是怕影响司机。

在长沙,早晨我去房间找她,她说自己一夜没睡。凌晨四点,她想起她在西宁的家是高层,阳台没有围栏,就发微信给她妈妈,叮嘱一定要赶快安好护栏。没想到母亲很快回了她。四点多家人也还没有睡,她也就再也无法睡着了。这么多年,在北京没有安身之处的她,一直是家人的心病。

她早就不止一次地想过离开北京,回西宁,和家人在一起。甚至是放弃艺术。

却强打着精神,一次次返回北京的战场。

周云蓬曾为她写的那篇《允许一条倒淌河》,是出自哪一年?摩登天空曾在2011年发微博说因为周的文章,张晓舟对音乐节同行的呼吁,沈黎晖答应了。浅潜归来。

正午作者黄昕宇那篇《一条倒淌的河》是2016年,这五年的跨度里,她也没能像野孩子乐队那样稳扎稳打地再上路。

她签约了树音乐,可不知是什么原因,她和公司像是一对双方都无需对对方履行责任和义务的夫妻,拖到了时间,自然解除法律效力。

如今的每个人,都领教了这些年自媒体环境的蓬勃兴旺,文化版图出现的各种新声音,新面孔。

而她,网上能搜索到的关于她的艺术履历,停在了2003年。她在那之后,再如何低迷,挣扎,到今天,她仍然是做事的。可是她不再为自己添上什么了。

时间的概念在她身上崩塌掉。

对了,说远了,我本来是在说女神一词。另一种我们所说的女神,是神明,是至尊,又或者是需要献祭的。桂冠一下变成了荆冠。

正如绿妖写过的她:

“很多人是从艺术中得到实实在在的好处,她却天真到真的献出自己,被艺术毫不保留地榨取”。

她的天才,她一直期望用音乐绘画与文字统一交与世人的全息式的作品,那里边将有她完整的音乐理念和艺术态度,有她忠实记录悲欢离合的往事,更重要的是有她从未背叛的自我,高尚朴实的精神内在。

而这些计划,被她自己无法应对的人际困扰,微妙的情绪所困住了。

她总想着把多么完整的作品甩在唱片公司老板面前。然而却一次次退开,她的音乐,还过不了自己那一关。她最理想的蓝图,也被艺术家总希望的那份完美耽搁着。

她沉默着。如同她不太轻易前去触碰那些故人在的场合,她那样一个深情的人,却因自己的境遇,按耐住了一次次表达。

在她以前演出的视频里,发现她在演唱一首叫做《游子吟》的歌,网上根本搜不到。

今天我又想起很久未联系的你

你是否还和从前一样

北京生活像浮萍一样

想当初我们走在同一条路上

赤忱的话语共同的理想

同在洪流中 我们相聚又分离

天地苍茫世态炎凉

这几乎是寄语所有她在北京生活遇到过的一个个脸庞。唱到动情要落泪的地方,她赶紧转而用几句即兴的节奏高高兴兴地对付过去了。

她说唱《红色堡垒》吧。唱之前她天真地问“谁给我堡垒?”

那首《红色堡垒》连同《牛虻生涯》《太阳之子》,是她最重要的作品,是灵魂出窍后的灵魂所作。是展现她词作实力和理想情怀的答卷,她不轻易拿出来唱。唱就意味着动心动肺。

每次演出,《倒淌河》都不得不作为返场Encore的曲目。

观众不听到这首歌,就不划算,来锄地的人没收割到庄稼,无法尽兴而归。

98年诞生的一首歌,20年过去了。又像是成谶了。

被爱腐蚀过的生活 被虫蛀过也保持沉默

可怜爱情越走越远 一切在失眠中变幻

变幻成为我的另外一面

那篇曾经是老周为了帮她而写的文章,《允许一条倒淌河》也同样牢牢地定义了她。很多人是通过那篇文章获取对她的第一印象,她的歌迷和整个音乐市场,在这个印象里循环打转,很难翻身。就连她本人,都难以出戏。

可是错了!很多的人错了。有多少人对她投入无微不至的耐心呢?

也正像那句讽刺“人类不会侍奉活天才,只会炒作死天才” 。

而客观地说,很多人试图帮她,都在和她支离玻碎的交流中败下阵来。

帮她成全她,确实需要好修行。

等待时间的壳慢慢剥落了,她也不轻易展露里边璀璨的果实。

十三邀和Lens的视频团队都把她作为节目的选题,采过她的素材。可是她怎么可能一下子如正常人一样,端坐下来,好好参与访谈。那不是真实的她,真实的她就是在和碎小的每一分秒对抗。

只有在舞台上,她会舍得直接给予。

她用歌声一下子瓦解你,一下子擦亮所有人的耳朵。

她刚刚过完生日,她梦寐的还是一支可以和她并肩战斗的乐队,或者一个在音乐上彼此扶持的爱人。一个能让她实现出版书,做好画册,展览,录出几张经典的,对得起自己一生的专辑。

如果不是亲眼所见,她音乐上的状态格外得好。我不会继续絮絮叨叨,试图振臂呐喊。

她的心里满是艺术,整个人不像一个人,倒像是一支管子,因为她顾不上关心吃喝拉撒和那些实际的东西,她不知从哪攫取到的能量输进去了,她唱,然后能量再被输送给所有到场听歌的人。

兰州春节的演出,她登台,对台下的人说“谢谢,你们都是我的幻影”。

后来我和她谈起关于一只管子的比喻,她说现在管子被淤住了。

我暗暗警惕,我的敏感在于,她虽然比原先状态好了,也就是我们普通人所说的“正常了”,却也真的到了一个她比从前更迫切需要帮助的时刻。

她的事业,需要再一次的腾飞。这几乎是刻不容缓的。

我不知道这一次的画展,绘画之神是不是能再一次给她插上翅膀,送她去音乐那里,只有音乐,才是她的落脚之处。

我迫切希望所有喜欢她,听过她的歌的人能看到这里。

我更希望她音乐上的同行,能看到这篇文章,对她施以招手,温暖,和帮助。

“我的肖像”张浅潜

1994 – 2018

画作展

展览时间:

2018. 3.24 _4.14

开幕式时间:

2018.3.24 15:00

策展人:吴幼明

出品人:庞春慧

展览地点:北京通州宋庄尚堡艺术区

C

座

208

慧空间